СМИ о нас

| 02.06.25 | 01.06.2025 Известия. Ученый процесс: машинное обучение на квантовом компьютере и бензин из воздуха |

Российские исследователи научили роботов ориентироваться по принципам, которые работают в мозге человека, разработали универсальную станцию внешнего пилота, которая помогает управлять дронами разного типа, а также применили машинное обучение на квантовом компьютере. В США представили устройство, которое производит бензин из воздуха. А в Китае создали самое крупное в мире 250-метровое судно-ферму для разведения лосося и других ценных видов рыб в открытом море. О самых интересных научных достижениях за последнюю неделю читайте в подборке «Известий».

Алгоритмы человеческой памяти для ориентации роботов

Ученые из ФИЦ «Информатика и управление» (ФИЦ ИУ) РАН и МФТИ разработали новаторский метод ориентации роботов, которые дает им возможность обходиться без глобальных систем позиционирования и детальных карт местности.

Новый подход базируется на алгоритмах, подобных тем, на которых функционирует человеческий мозг. Программа выделяет на местности основные ориентиры и устанавливает взаимосвязи между ними. Это позволяет машинам экономить вычислительные ресурсы и при этом более оперативно планировать маршрут.

— Эксперименты в виртуальных 3D-средах и натурные испытания показали, что новый метод успешно строит точные и связные карты-схемы даже при наличии погрешности измерений датчиков, — рассказал инженер лаборатории интеллектуального транспорта Александр Мелехин.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Как объяснили исследователи, разработка получила название PRISM-TopoMap (Place Recognition and Integrated Scan Matching for Topological Mapping) — распознавание места и интегрированное сопоставление результатов сканирования для топологического картографирования.

Технология позволяет машинному управляющему устройству строить и обновлять карту непосредственно во время движения. В дальнейшем разработчики намерены обучить систему определять тип помещений, различая цеха, склады, кухни и коридоры.

Универсальный «внешний пилот» для дронов

Первую в стране и одну из первых в мире универсальную станцию внешнего пилота разработали специалисты дирекции «Аэромобильность» и центра «Беспилотные авиационные системы» Московского авиационного института. Устройство позволяет управлять дронами авиационного, коптерного и гибридного типов.

Станция связывается с беспилотным воздушным судном посредством радиоканала. Прибор позволяет выстраивать и контролировать траекторию полета БВС и получать данные от полезных нагрузок и управлять ими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Взаимодействие с дроном начинается еще до взлета. Оператору необходимо задать маршрут, указать ключевые точки, высоту, скорость и дополнительные задачи. Например, включение камеры, съемку, остановку в воздухе. Все эти данные передаются в систему управления дрона. Как только он поднимается в воздух, начинается непрерывный обмен информацией с наземной станцией», — рассказал один из разработчиков, главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Максим Калягин.

В состав прибора входят сенсорный экран, панель управления, корпус, устойчивый к неблагоприятным внешним условиям. Аккумулятор рассчитан на пять часов активной работы.

Машинное обучение на квантовом компьютере

Специалисты из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере. Причем для достижения цели они одни из первых в мире задействовали алгоритмы машинного обучения для квантовых вычислений.

— Такие технологии активно развивают во всех ведущих странах. На данный момент важный вызов — это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результатов нашей работы — применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения», — сообщил руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.

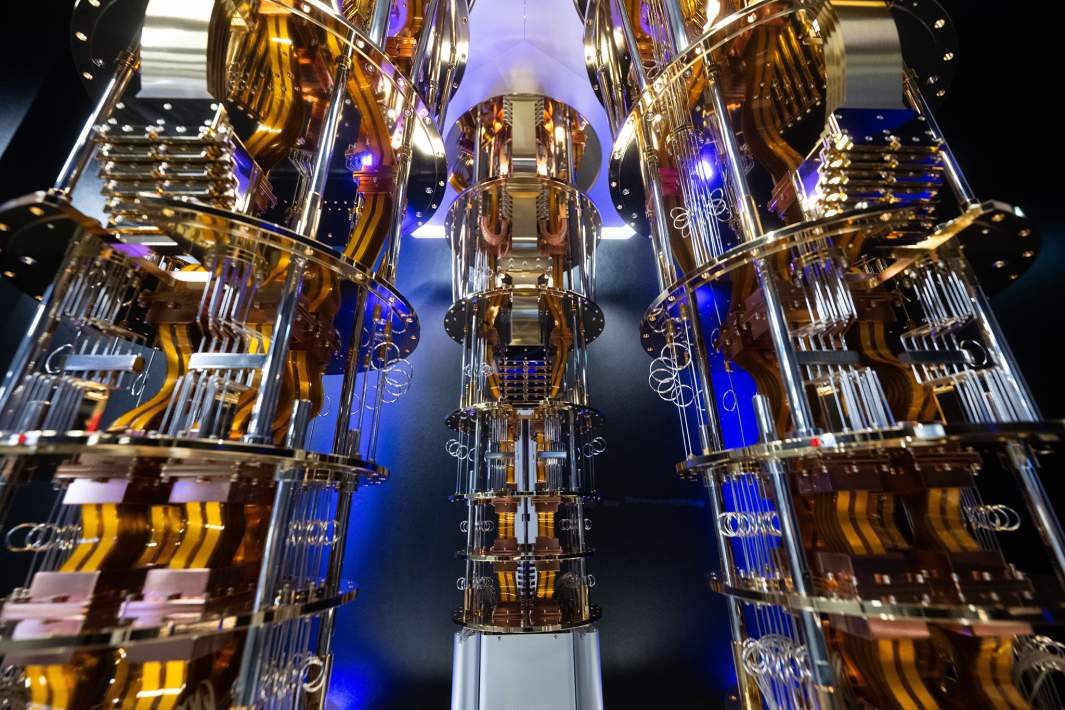

Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

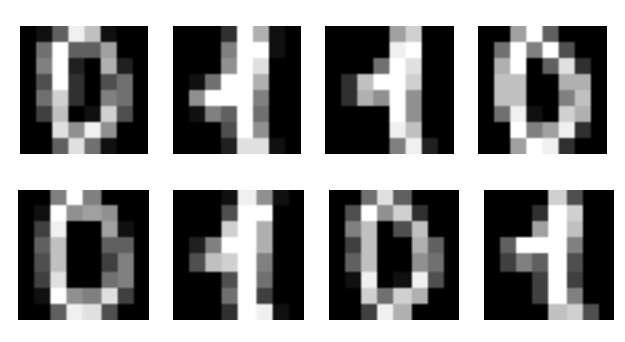

По его словам, в ходе эксперимента специалисты использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+). С его помощью они разделили написанные от руки изображения нуля и единицы и ряд математических объектов — графов. В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках. То есть справился с задачей без ошибок.

Таким образом ученые показали, что даже небольшие квантовые процессоры уже могут решать простые, но практически значимые задачи, такие как классификация изображений. Это шаг к будущему, где квантовые процессоры начнут выполнять более сложные вычисления. Например, проверять последовательности ДНК или моделировать новые молекулярные структуры.

Бензин будут добывать из воздуха

В США представили устройство, которое производит бензин из воздуха. Его разработали в стартап-команде Aircela. Прибор из окружающего пространства добывает углекислый газ (СО2) и воду (Н2О) и в результате ряда химических процессов перерабатывает их в высокооктановое топливо.

Необходимую энергию установка получает с помощью солнечных батарей. По словам изобретателей, разработка подходит для эксплуатации в обычных бытовых условиях.

— Мы используем электролиз для разделения воды на водород и кислород с помощью экологически чистого электричества. Последний безопасно высвобождается, а водород и улавливаемый CO₂ и объединяются для получения метанола. Затем он преобразуется в бензин с помощью стандартных химических процессов. В результате получается бензин, не содержащий ископаемого топлива, полностью совместимый с существующими двигателями и инфраструктурой, — говорится на сайте компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ученые сообщили, что готовы приступить к серийному производству установок, но, как предполагают эксперты, на текущий момент затраты энергии и расходников сделают себестоимость процесса слишком дорогой. В будущем такие приборы найдут свою нишу.

Корабль для выращивания 8 тыс. т лосося в год

В Китае представили самое крупное в мире 250-метровое судно-ферму для разведения лосося и других ценных видов рыб в открытом море. Оно получило название Su Hai No 1, что указывает на связь с провинцией Цзянсу. Ожидается, что плавучее производство будет работать в акватории Желтого моря, где оптимальные условия для лосося (низкие температуры и хорошая циркуляция воды). Выращивать будут до 8 тыс. т рыбы в год.

По данным судовладельца компании Jiangsu Lianshen Marine Technology, судно оборудовано системами искусственного интеллекта, очистки воды, автоматического кормления и мониторинга. Это минимизирует воздействие на окружающую природу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ходовые испытания Su Hai No 1 прошли в апреле, а в июне судно будет спущено на воду. Осенью планируют запустить промышленную линию, а первую партию лосося выловят в 2026 году. Всего в Китае потребляют порядка 100 тыс. т этой рыбы. Новый проект покроет до 8% спроса. Если он окажется успешным, в стране создадут флотилию подобных судов.

| 18.06.25 | 30.05.2025 ОТР. Российские ученые одними из первых применили ИИ на квантовом компьютере |

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ученые из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра использовали алгоритмы машинного обучения при работе на квантовом компьютере. О прорыве исследователей сообщил ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ФИАН.

Россияне использовали небольшой квантовый процессор и загрузили изображения с написанными от руки цифрами – нулем или единицей. Проанализировав данные, компьютер научился безошибочно различать цифры.

Ученые подчеркнули, что пока новая технология подходит для решения небольших задач, однако объединение ИИ и мощи квантовых компьютеров имеет большой потенциал. Такие алгоритмы позволят анализировать ДНК, моделировать сложные химические процессы и даже прогнозировать изменения на финансовых рынках.

Ранее ученые из РФ вместе с зарубежными коллегами опровергли доказательство существования «новой физики».

| 18.06.25 | 31.05.2025 Телеграм-канал Время - вперёд. Российские физики впервые совместили квантовый компьютер и машинное обучение |

Исследователи из Физического института имени Лебедева РАН и Российского квантового центра одними из первых в мире продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере с применением алгоритмов машинного обучения. Ученые использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+) и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математических объектов — графов.

Подобные эксперименты проводили и ранее, но предложенный подход отличается своей оригинальностью. В частности, ученые сравнили различные способы кодирования данных в квантовые состояния и определили наиболее эффективный вариант.

В процессе работы исследователи экспериментировали с квантовыми цепями (один из способов реализации алгоритмов, который уменьшает количество шумных операций), что помогло улучшить качество вычислений. Алгоритм «обучался» на маленьком наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ (нуль или единица). В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках. Таким образом было показано, что даже небольшие квантовые процессоры уже могут решать простые, но практически значимые задачи, такие как классификация изображений. Это большой шаг к будущему, где квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления.

В будущем технология найдет применение в создании систем искусственного интеллекта, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных.

Источник: ФИАН

| 02.06.25 | 30.05.2025 Hi-Tech Mail. Российские ученые запустили машинное обучение на квантовом компьютере |

Эксперимент физиков показал, что квантовые процессоры могут эффективно решать задачи классификации, используя адаптированные алгоритмы машинного обучения. Рассказываем, что делали отечественные ученые и к каким выводам они пришли.

Компактные квантовые процессоры могут эффективно решать задачи классификации, используя адаптированные алгоритмы машинного обучения.

Источник: наука.рф

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра продемонстрировали пример практического применения квантовых компьютеров. В эксперименте использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+). С его помощью специалисты успешно классифицировали написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математические объекты — графы. Чтобы добиться цели, ученые задействовали алгоритмы машинного обучения, адаптированные для квантового процессора, говорится на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России.

В своем исследовании эксперты применили алгоритм SVM, известный своим эффективным решением задач классификации. Этот метод позволяет разделить данные на классы, проводя оптимальную границу разделения, которая наилучшим образом отделяет одну группу данных от другой. Ключевой этап обработки — сравнение образцов данных — осуществлялся непосредственно на квантовом процессоре. Это обеспечило высокую эффективность анализа сложных изображений.

Квантовый компьютер будущего в представлении нейросети.

Источник: Kandinsky 3.1

«Для перевода ионов в квантовое состояние мы создавали суперпозиции и проводили операции запутывания кубитов. Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения. По завершении вычислений измерялось состояние иона, и на основе этих данных интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения», — комментирует процесс квантовых вычислений один из участников исследования, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.

Аналогичные эксперименты ранее уже проводились, но предложенная российскими учеными методика выделяется своей уникальностью. В частности, специалисты проанализировали разные подходы к преобразованию классических данных в квантовые состояния и выделили оптимальный способ кодировки. В ходе работы эксперты экспериментировали с квантовыми цепями, что положительно сказалось на точности вычислений.

Таким образом, российские физики продемонстрировали, что даже компактные квантовые процессоры способны справляться с несложными, но важными задачами, включая распознавание и сортировку изображений. Это значительный прогресс на пути к будущему, в котором квантовые процессоры смогут осуществлять гораздо более сложные расчеты.

| 02.06.25 | 30.05.2025 Наука.рф. Российские физики запустили машинное обучение на квантовом компьютере |

Одно из первых в мире решений прикладных задач с помощью квантового компьютера продемонстрировали ученые Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ). В ходе эксперимента они использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+) и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математических объектов — графов, сообщила пресс-лужба ФИАН.

Для достижения цели были задействованы алгоритмы машинного обучения, реализованные на квантовом процессоре.

«Такие технологии активно развивают во всех ведущих странах. На данный момент важный вызов — это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результат нашей работы — применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения», — рассказал один из участников исследования, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.

По его словам, подобные эксперименты проводили и ранее, но предложенный российскими специалистами подход отличается своей оригинальностью. В частности, ученые сравнили различные способы кодирования данных в квантовые состояния и определили наиболее эффективный вариант.

В работе ученые использовали метод SVM (support vector machine) — это популярный для задач классификации метод машинного обучения. Он помогает разделять данные на классы посредством проведенной между ними наиболее оптимальным образом нелинейной границы. «Ядерную часть» алгоритма (сравнение данных) выполняли на квантовом процессоре. Это позволило эффективно обрабатывать даже сложные изображения.

«Для перевода ионов в квантовое состояние мы создавали суперпозиции и проводили операции запутывания кубитов. Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения. По завершении вычислений измерялось состояние иона, и на основе этих данных интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения», — описал процесс квантовых вычислений Алексей Федоров.

В процессе работы ученые экспериментировали с квантовыми цепями (один из способов реализации алгоритмов, который уменьшает количество шумных операций), что помогло улучшить качество вычислений. Алгоритм «обучался» на маленьком наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ (нуль или единица). В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках, то есть справился с задачей без ошибок.

Ученые показали, что даже небольшие квантовые процессоры уже могут решать простые, но практически значимые задачи, такие как классификация изображений. Это большой шаг к будущему, где квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления. По словам директора ФИАН Николая Колачевского, в дальнейшем по мере развития подобная технология квантовой классификации сможет применяться для множества практических задач. Например, в медицине ее можно использовать для автоматического анализа рентгеновских снимков и данных МРТ и КТ, что поможет оперативно диагностировать заболевания.

«В области генетики и биоинформатики квантовые алгоритмы смогут проверять последовательности ДНК, выявляя мутации и предсказывая их влияние на организм. Вместе с тем химия получит инструмент для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов. В то же время в финансовой сфере квантовые алгоритмы смогут находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски», — пояснил Николай Колачевский.

В будущем данная технология найдет применение в создании систем искусственного интеллекта, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных.

Результаты научной работы опубликованы в Physical Review A.

https://наука.рф/news/rossiyskie-fiziki-zapustili-mashinnoe-obuchenie-na-kvantovom-kompyutere-/

| 02.06.25 | 30.05.2025 Комсомольская правда. Мир захватила ИИ-лихорадка: но квантовый компьютер наших физиков может все изменить и открыть новую эру |

Создание квантовых компьютеров, способных работать не на лабораторном столе, а в реальной жизни – ключевая задача, над которой бьются физики и инженеры всего мира.

Фото: Shutterstock.

Создание квантовых компьютеров, способных работать не на лабораторном столе, а в реальной жизни – ключевая задача, над которой бьются физики и инженеры всего мира. В Физическом институте Академии Наук им. Лебедева ученым впервые удалось скрестить квантовый компьютер и машинное обучение. Это открывает дверь в принципиально новую эпоху: эпоху ИИ на квантовых компьютерах. Статья опубликована в международном журнале Physical Review.

О ЧЕМ РЕЧЬ

В обычном компьютере всю работу выполняют электроны, которые движутся по проводам, а также пересекают барьеры в полупроводниковых элементах. Скорость движения электронов далека от скорости света, к тому же плотная упаковка микросхем в современных компьютерах приближает применение электронов к физическому пределу, после которого электрон уже перестанет работать, поскольку микросхемы станут для него слишком «мелкими», и он перестанет их замечать.

Концепция квантового компьютера проста и красива: а что, если вместо электронов использовать фотоны, то есть кванты света? Они перемещаются с максимально допустимой во Вселенной скоростью, скоростью света, и это в перспективе обещает создание машин с потрясающей производительностью.

К сожалению, не все так просто. Велики технические сложности. Так, «вычислительные ячейки» (кубиты) эффективно работают при температурах около абсолютного нуля, что превращает квантовый компьютер в энергоемкую махину. Не преодолены пока и некоторые фундаментальные ограничения: похоже, квантовые компьютеры успешно справляются с очень сложными задачами, где нужна почти человеческая «интуиция», но пасуют перед простыми математическими расчетами.

Тем временем мир захватила ИИ-лихорадка, и в ее основе, помимо алгоритмов – кремниевые чипы. Если квантовый компьютер сможет показать, что и он в состоянии быть объектом машинного обучения, это без преувеличений откроет новую эру. И вот – потрясающий результат российских физиков.

ОТЛИЧАТЬ ЦИФРУ ОТ ЦИФРЫ

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) одни из первых в мире продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере. Для своих экспериментом они использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+). Суть опыта заключалась в том, что квантовый компьютер научили различать написанные от руки цифры, нуль и единицу, а также математические объекты – графы. Эта задача является классической, и именно на ней натаскивают алгоритмы распознавания образов. Для достижения цели были задействованы алгоритмы машинного обучения, реализованные на квантовом процессоре.

- Такие технологии активно развивают во всех ведущих странах. На данный момент важный вызов – это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результат нашей работы – применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения, – говорит научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.

Нельзя сказать, что никто не пытался сделать этого ранее. Но результат был так себе – именно поэтому мы не слышим на каждом углу про машинное обучение квантовых компьютеров. Россияне применили новый, оригинальный подход. Так, они задействовали метод SVM (support vector machine). Его суть заключается в том, что машина учится устанавливать как бы границу между образами: вот это одна цифра, вот это другая. Именно так работает наш мозг, что позволяет нам узнавать цифру и букву, написанную пусть строго, пусть дизайнерски, и даже читать почерк врачей. «Ядерную часть» алгоритма (сравнение данных) выполняли на квантовом процессоре. Это позволило эффективно обрабатывать даже сложные изображения.

ЖУТКОЕ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ В ДЕЛЕ

- Для перевода ионов (рабочий материал кубита – КП) в квантовое состояние мы создавали суперпозиции и проводили операции запутывания кубитов. Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения. По завершении вычислений измерялось состояние иона, и на основе этих данных интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения, – говорит Алексей Федоров.

Запутанность – особое состояние, теоретически открытое еще на заре квантовой механики и названное Эйнштейном «жутким действием на расстоянии». С помощью специальных манипуляций две квантовые системы «запутываются», после чего, даже если их разделить физически (на любое расстояние, хоть в далекую галактику один послать, а другой дома оставить) – состояние одного будет однозначно определять состояние другого. Часто в шутку приводят пример с… носками. Если, прилетев в отпуск, вы обнаружите, что забыли один носок, и тот, что у вас в чемодане – левый, значит, дома остался правый.

Ученые экспериментировали с квантовыми цепями (один из способов реализации алгоритмов, который уменьшает количество шумных операций), что помогло улучшить качество вычислений.

Алгоритм «обучался» на маленьком наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ (нуль или единица). В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках, то есть справился с задачей без ошибок.

Итак, впервые удалось продемонстрировать, что даже небольшие квантовые процессоры уже могут решать простые, но практически значимые задачи, такие, как классификация изображений. Это открывает квантовым компьютерам целый пласт практических применений, где потребуется их скорость и способность разгадывать нетривиальные задачи. Скажем, ИИ уже активно применяют для рассматривания снимков КТ и МРТ ми ранней диагностики, но процент «брака» (то, что называется «галлюцинацией») у кремниевых чипов очень высок. Квантовый компьютер определенно справится лучше.

- В области генетики и биоинформатики квантовые алгоритмы смогут проверять последовательности ДНК, выявляя мутации и предсказывая их влияние на организм. Вместе с тем химия получит инструмент для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов. В то же время в финансовой сфере квантовые алгоритмы смогут находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски, – говорит директор ФИАН Николай Колачевский.

В будущем технология найдет применение в создании систем искусственного интеллекта, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных, поясняют в ФИАН.

| 02.06.25 | 30.05.2025 Наука Mail. Российские физики впервые совместили квантовый компьютер и машинное обучение |

Исследователи из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) одни из первых в мире показали, как решать прикладные задачи на квантовом компьютере. Они использовали процессор на основе ионов иттербия и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы

В будущем технологию будут применять для анализа рентгеновских снимков и данных МРТ, КТ.Источник: SecurityLab)

Для достижения цели ученые из ФИАН и РКЦ использовали алгоритмы машинного обучения на квантовом процессоре. Результаты научной работы опубликованы в журнале Physical Review A.

Такие технологии активно развивают во всех ведущих странах. На данный момент важный вызов — это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результат нашей работы — применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения.

Алексей Федоров, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ

Подобные эксперименты проводили и ранее, но предложенный российскими специалистами подход отличается своей оригинальностью.Например, ученые сравнили различные способы кодирования данных в квантовые состояния и определили наиболее эффективный вариант.

В работе исследователи применили метод support vector machine — популярный для задач классификации метод машинного обучения. Он разделяет данные на классы посредством проведенной между ними наиболее оптимальным образом нелинейной границы. «Ядерную часть» алгоритма — сравнение данных, выполняли на квантовом процессоре. Это позволило эффективно обрабатывать даже сложные изображения.

Для перевода ионов в квантовое состояние мы создавали суперпозиции и проводили операции запутывания кубитов. Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения. По завершении вычислений измерялось состояние иона, и на основе этих данных интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения.

Алексей Федоров, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ

Также ученые экспериментировали с квантовыми цепями: так улучшилось качество вычислений. Алгоритм «обучался» на маленьком наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ — нуль или единица. В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках без ошибок.

По словам директора ФИАН Николая Колачевского, в дальнейшем по мере развития подобная технология квантовой классификации сможет применяться для множества практических задач. Например, в медицине ее можно использовать для автоматического анализа рентгеновских снимков и данных МРТ и КТ, что поможет оперативно диагностировать заболевания.

В будущем данная технология найдет применение в создании систем ИИ, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных.

| 02.06.25 | 30.05.2025 Донецкое агентство новостей. Квантовый скачок в машинном обучении: В РФ задействовали запутанные квант |

Фото: Freepik.com

Донецк, 30 мая — ДАН. Российские физики продемонстрировали возможность использования квантовых компьютеров для решения задач машинного обучения, что открывает новые перспективы для развития искусственного интеллекта. Исследователи из Физического института им. Лебедева (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) успешно реализовали программу машинного обучения на квантовом процессоре, основанном на ионах иттербия, что стало важным шагом в интеграции квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом сегодня сообщило Запорожское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу института.

В ходе эксперимента ученые использовали процессор на ионах иттербия для классификации рукописных изображений цифр 0 и 1, а также математических графов. По словам Алексея Федорова, одного из участников исследования, ключевым результатом работы является применение алгоритмов машинного обучения в сочетании с квантовыми вычислениями.

Ученые применили метод SVM (support vector machine), который позволяет разделять данные на классы, проводя между ними оптимальную нелинейную границу. Для осуществления квантовых вычислений ионы переводились в состояние суперпозиции и запутывались. С помощью лазеров и детекторов излучения изменялись квантовые состояния отдельных ионов. После завершения вычислений проводились измерения состояния ионов, на основе которых интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения.

Алгоритм был обучен на небольшом наборе данных, где каждое изображение имело заранее известный правильный ответ. Квантовый компьютер успешно справился с задачей, безошибочно определив все цифры как на обучающих, так и на тестовых изображениях.

По словам директора ФИАН Николая Колачевского, в будущем квантовые алгоритмы найдут применение в различных областях, таких как генетика, биоинформатика, химия и финансы. В генетике и биоинформатике они смогут проверять последовательности ДНК, выявлять мутации и предсказывать их влияние на организм. В химии — искать новые молекулярные структуры и моделировать каталитические процессы. В финансовой сфере — находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски.

В перспективе данная технология может быть использована для создания систем искусственного интеллекта нового поколения, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, значительно ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных.

| 02.06.25 | 30.05.2025 Запорожское агентство новостей. Российские физики запустили машинное обучение на запутанных в суперпозиции квантах |

пресс-служба СПбГУ

Исследователи из Физического института им Лебедева и Российского квантового центра смогли запустить на квантовом компьютере программу машинного обучения. Как сообщила пресс-служба института, в эксперименте использовали процессор на основе ионов иттербия и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математических объектов — графов.

«Такие технологии активно развивают во всех ведущих странах. На данный момент важный вызов — это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результат нашей работы — применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения», — рассказал один из участников исследования Алексей Федоров.

По его словам, в целом, подобные эксперименты проводили и ранее, но предложенный российскими специалистами подход отличается своей оригинальностью. В работе применен метод SVM (support vector machine), он помогает разделять данные на классы посредством проведенной между ними наиболее оптимальным образом нелинейной границы.

«Для перевода ионов в квантовое состояние мы создавали суперпозиции и проводили операции запутывания кубитов. Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения. По завершении вычислений измерялось состояние иона, и на основе этих данных интерпретировались результаты работы алгоритмов машинного обучения», — описал процесс квантовых вычислений Федоров.

Как объяснили ученые, алгоритм «обучался» на маленьком наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ (нуль или единица). В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках, то есть справился с задачей без ошибок.

«В области генетики и биоинформатики квантовые алгоритмы смогут проверять последовательности ДНК, выявляя мутации и предсказывая их влияние на организм. Вместе с тем химия получит инструмент для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов. В то же время в финансовой сфере квантовые алгоритмы смогут находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски», — пояснил директор ФИАН Николай Колачевский.

В будущем данная технология найдет применение в создании систем искусственного интеллекта, где квантовые вычисления будут дополнять классические методы, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных.

https://zonews.ru/news/rossijskie-fiziki-zapustili-mashinnoe-obuchenie-na-zaputannyh-v-superpozicii/

| 02.06.25 | 30.05.2025 Телеграм-канал С широко открытыми глазами. Российские физики впервые совместили квантовый компьютер и машинное обучение |

Российские физики впервые совместили квантовый компьютер и машинное обучение

Прогресс в разработке квантовых компьютеров показал, что они способны проводить вычисления, которые недоступны самым мощным классическим суперкомпьютерам.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) одни из первых в мире продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере. Так, в ходе эксперимента они использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+) и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математических объектов – графов.

Причем для достижения цели были задействованы алгоритмы машинного обучения, реализованные на квантовом процессоре. Результаты научной работы опубликованы в Physical Review A – одном из наиболее авторитетных академических журналов, посвященных вопросам физики.