СМИ о нас

| 27.08.25 | 16.08.2025 ВКонтакте Наука.рф. Научно фото ФИАН |

Один из разработчиков 50-кубитного квантового компьютера Александр Борисенко проводит настройку оптической системы вычислителя.

Фото: Артём Доев

| 18.08.25 | 16.08.2025 Одноклассники Наука.рф. Научно фото ФИАН |

Один из разработчиков 50-кубитного квантового компьютера Александр Борисенко проводит настройку оптической системы вычислителя.

Фото: Артём Доев

| 15.08.25 | 13.08.2025 Life.ru. Учёные засняли крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде |

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток».

Обложка © пресс-служба ААНИИ

Российские полярники на станции «Восток» зафиксировали пролёт крупного метеорита над Антарктидой. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, яркий болид появился в небе в среду около 16:00 по местному времени, оставив после себя белый след, который был виден более 30 минут.

Научный сотрудник Астрономического центра ФИАН Сергей Дроздов сообщил, что запечатлеть такое явление в Антарктиде — большая редкость, учитывая малонаселённость региона. Он добавил, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли поверхности, и их можно будет найти.

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток».

Фото © пресс-служба ААНИИ

«Ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселённых районах: надводными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами или горами», — отметил специалист.

| 15.08.25 | 13.08.2025 Телеграм-канал РАН. В «Артеке» стартовала научная смена Российской академии наук |

В «Артеке» стартовала научная смена Российской академии наук

12 августа в Артеке открылась программа «300 лет РАН: фундаментальный взгляд на окружающий мир». Программа построена по модульному принципу: тематические блоки — астрономия, биомедицина и химия, физика и биоинформатика — завершаются практической работой и презентацией результатов, а в финале смены дети защитят индивидуальные проекты и поучаствуют в совместном эксперименте.

«Программа сосредоточена на разработке наночастиц и борьбе с антибиотикорезистентными бактериями. В ответ на эту угрозу в течение всей нашей смены мы вместе будем сравнивать различные средства борьбы с антибиотикорезистентностью, оценивая их эффективность и механизмы действия. Для этого вам потребуется освоить основы физики, химии, биологии, программирования, информатики, математики и медицины, ведь именно взаимодействие этих дисциплин обеспечивает синергию и позволяет достичь значимых, эффективных результатов», — подчеркнул председатель Совета молодых учёных ГНЦ ИБХ РАН Антон Залыгин.

Первое занятие научного отряда было посвящено изучению небесных тел и Вселенной под руководством члена-корреспондента РАН Андрея Наумова и председателя Совета молодых учёных ГНЦ ИБХ РАН Антона Залыгина. Артековцы научились ориентироваться в звёздном небе и смогли понаблюдать за «падающими звёздами»

Дети смогли поработать с современным оборудованием — в их распоряжении было восемь телескопов различных типов: рефракторы, рефлекторы и зеркально-линзовые. Особым интересом пользовался мощный зеркальный телескоп с апертурой 350 мм — он позволил провести наблюдения за звёздным небом Крыма.

| 15.08.25 | 13.08.2025 Российская академия наук. Фундаментальный взгляд на окружающий мир: научная смена Российской академии наук стартовала в «Артеке» |

Вчера, 12 августа, в рамках девятой смены «Солнце, море и „Артек“» состоялось открытие программы РАН «300 лет РАН: фундаментальный взгляд на окружающий мир». Первое занятие научного отряда было посвящено изучению небесных тел и Вселенной под руководством главы ТОП ФИАН, заведующего кафедрой МПГУ члена-корреспондента РАН Андрея Наумова и заведующего отделом Технопарк ТОП ФИАН, председателя Совета молодых учёных ГНЦ ИБХ РАН, старшего преподавателя МПГУ Антона Залыгина.

Знакомство лекторов со школьниками началось с представления самой Российской академии наук — партнёра первой в истории лагеря научной смены. Андрей Наумов рассказал артековцам, что РАН не только объединяет ведущих учёных страны и мира, но и является ведущим экспертным органом страны, который проводит экспертные заключения государственных решений в области науки и технологий.

Андрей Наумов отметил, что одной из ключевых тенденций современного мира, которую поддерживает Академия, является междисциплинарность науки, поэтому авторы программы включили в курс разные естественнонаучные дисциплины — от астрономии и физики до биомедицины и биоинформатики. «Это особенно важно осознать вам, будущим специалистам, которым скоро предстоит выбирать свою профессию. Вы должны понимать, что никогда не останетесь в рамках узкого направления. Например, современные медики должны отлично разбираться в физике, поскольку любой медицинский кабинет сегодня — это сложнейшая лаборатория. <…> Неожиданно, но для описания поведения финансовых рынков также требуются глубокие знания математики и физики. Точно так же для анализа социологических процессов, например, поведения толпы, могут быть применены уравнения, используемые в физике конденсированного состояния», — сказал учёный.

Учитывая эти тенденции, Российская академия наук воспитывает в молодёжи научный интерес ещё со школы. Так, реализуется проект «Базовые школы РАН». Его цель — создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. В первой научной смене «Артека» также принимают участие воспитанники «Базовых школ РАН».

В рамках первого практического занятия по астрономии артековцы получили возможность не только научиться ориентироваться на звёздном небе и наблюдать многочисленные «падающие звёзды», но и активно поработать с современным оборудованием. В распоряжении юных астрономов было восемь телескопов различных типов: рефракторы, рефлекторы и зеркально-линзовые. Особым интересом пользовался мощный зеркальный телескоп с апертурой 350 мм, который позволил провести наблюдения звёздного неба Крыма. В завершение занятия участники получили ценные сувениры — изображения звёздного скопления Геркулеса и галактики Вертушка, сделанные с использованием смарт-телескопа.

Напомним, что весь образовательный курс построен по модульному принципу: каждый тематический блок (астрономия, биомедицина и химия, физика и биоинформатика) завершается практической работой и презентацией результатов. Финальным этапом станет защита индивидуальных проектов и участие в совместном эксперименте.

«Программа сосредоточена на разработке наночастиц и борьбе с антибиотикорезистентными бактериями. В ответ на эту угрозу в течение всей нашей смены мы вместе будем сравнивать различные средства борьбы с антибиотикорезистентностью, оценивая их эффективность и механизмы действия. Для этого вам потребуется освоить основы физики, химии, биологии, программирования, информатики, математики и медицины, ведь именно взаимодействие этих дисциплин обеспечивает синергию и позволяет достичь значимых, эффективных результатов», — подчеркнул заведующий отделом Технопарк ТОП ФИАН Антон Залыгин.

Подводя итог первой встречи артековцев с учёными, Андрей Наумов отметил важные качества воспитанников лагеря: «Артековцы, с которыми мне довелось общаться, обладают широким, всеохватывающим взглядом, не ограниченным узкими рамками отдельных дисциплин. Их мышление подобно большой сетке, наброшенной на все научные направления, позволяющей видеть общую картину. Поэтому не стесняйтесь! У вас есть уникальный шанс пообщаться напрямую с представителями самой высокой науки», — заключил лектор.

Кроме того, сегодня, 13 августа, состоится встреча школьников, преподавателей и сотрудников «Артека» с членами Российской академии наук. В формате открытого диалога «100 вопросов учёному» все желающие смогут пообщаться с вице-президентом РАН академиком Степаном Калмыковым, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ академиком Юлией Горбуновой и руководителем ТОП ФИАН, заведующим кафедрой МПГУ членом-корреспондентом РАН Андреем Наумовым.

Участники узнают больше о современных достижениях науки и технологий, а также получат практические советы о том, с чего начать свой научный путь в естественнонаучных направлениях.

| 15.08.25 | 12.08.2025 Атомная Энергия 2.0. Получены высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Института спектроскопии РАН синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350—390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7 %, что вдвое выше, чем у известных аналогов.

Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Комплексы на основе трёхвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5 %. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому учёные ищут более доступные альтернативы.

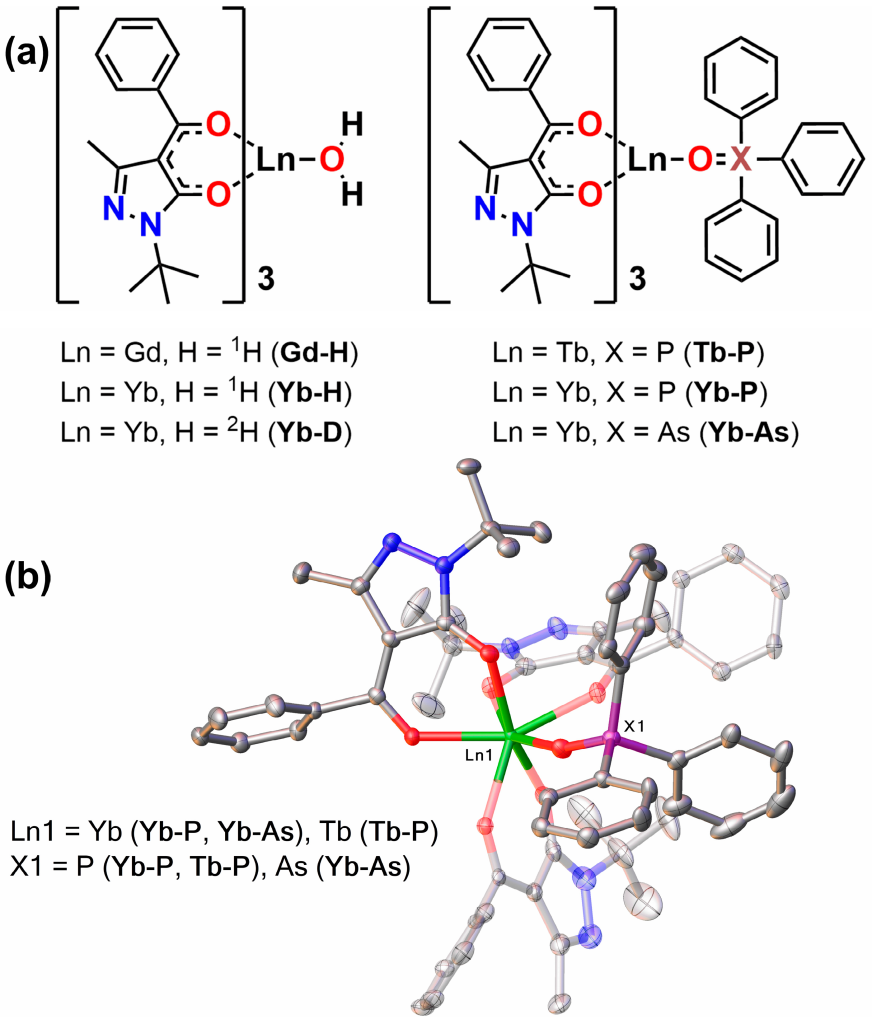

Авторы работы синтезировали и детально изучили новые комплексы трёхвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, исследователи ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, установлено, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счёт передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, исследователи показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

| 15.08.25 | 12.08.2025 Российская газета. 100 вопросов ученому. В "Артеке" стартует научная программа РАН для юных исследователей |

Солнце, море, "Артек". И - большая наука. В Международном детском центре "Артек" в рамках тематического партнерства с Российской академией наук пройдет уникальная дополнительная общеразвивающая программа "300 лет РАН: фундаментальный взгляд на окружающий мир". Сегодня первые занятия по теории и практике: они будут посвящены изучению небесных тел и Вселенной.

У этого образовательного проекта своя аудитория - школьники 14-16 лет, которые увлечены естественными науками и стоят перед выбором будущей профессии. Что в программе смены? Интенсивный курс лекций, практических занятий и лабораторных работ под руководством ведущих ученых, академических институтов и вузов. Спектр - от астрономии и физики до биомедицины и биоинформатики.

По словам президента РАН академика Геннадия Красникова, идея проведения научной смены родилась после встреч ученых с талантливыми, увлекающимися наукой школьниками и студентами. "В нашей стране такой молодежи становится все больше - в науку приходят замечательные, целеустремленные ребята. Они добиваются в ней успехов, двигают страну и общество вперед, решают важнейшие для науки задачи. В современном мире важно уметь делать правильный выбор, основываясь на знаниях и опыте. Эта программа призвана помочь будущим исследователям получить такой опыт от ведущих ученых, членов Российской академии наук. И мы рассчитываем, что такая смена станет для ребят настоящим "мостиком" в мир больших исследований", - отметил президент РАН.

По итогам программы школьники научатся работать с телескопами, изучат строение бактерий, исследуют свойства наночастиц и освоят методы анализа молекулярных данных, а также оптические методы исследований. Так, под руководством опытных преподавателей и разработчиков они смогут увидеть в работе Рамановский портативный спектрометр EnSpectr RaPort M. Создатели этого отечественного оборудования расскажут, как прибор проводит анализ, опознавая химический состав веществ.

Образовательный курс построен по модульному принципу: каждый тематический блок (астрономия, биомедицина и химия, физика и биоинформатика) завершается практической работой и презентацией результатов. Финальным этапом станет защита индивидуальных проектов и участие в совместном эксперименте.

Кстати, уникальный курс лекций и практических занятий разработан специально профессорами РАН - учеными-популяризаторами, педагогами с опытом работы в Базовых школах РАН, отметил один из авторов и лекторов программы член-корреспондент РАН руководитель ТОП ФИАН, заведующий кафедрой МПГУ Андрей Наумов.

Список лекторов впечатляет. Вице-президент РАН академик РАН Степан Калмыков, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН Юлия Горбунова, заместитель директора Института космических исследований РАН член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, руководитель лаборатории пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, руководитель лаборатории иммунопатологии НИИ клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного комплекса, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, директор ФГБУН "Ордена Трудового Красного знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" академик РАН Юрий Плугатарь…

Но лекции и практика - это еще не все. Артековцы смогут в неформальной обстановке пообщаться с академиками, задать все интересующие вопросы, в том числе и в рамках встречи "100 вопросов ученому". Профильное обучение участников тематической программы будут проводить сотрудники академических институтов - ФИАН, ГНЦ ИБХ РАН и других. Отдельная активность для ребят предусмотрена в рамках посещения Никитского ботанического сада.

https://rg.ru/2025/08/12/v-arteke-startuet-nauchnaia-programma-ran-dlia-iunyh-issledovatelej.html

| 15.08.25 | 11.08.2025 Телеграм-канал РНФ. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова и Института спектроскопии РАН синтезировали новые комплексы трехвалентного иттербия с органическими лигандами, которые демонстрируют рекордную эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне. Под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7% — вдвое выше, чем у известных аналогов. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

Комплексы трехвалентного иттербия с органическими молекулами (лигандами) способны излучать свет в ближнем инфракрасном диапазоне под воздействием ультрафиолета. Эта особенность делает их востребованными в медицине — для поиска опухолей, изучения живых тканей — и в люминесцентной термометрии, где температуру определяют по интенсивности свечения.

Однако ранее их квантовый выход не превышал 3,5% из-за неполного переноса энергии между лигандами и центральным ионом в соединении. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения с атомами углерода, азота и кислорода — и добавили вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка. Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Также ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения.

Синтезированные комплексы показали двукратное увеличение эффективности люминесценции по сравнению с известными аналогами. В перспективе комплексы можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН

Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences

Подробности — в материале газеты «Коммерсант»

| 15.08.25 | 08.08.2025 Indicator. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

/imgs/2025/08/08/08/6876747/5953f65292ab2c65eb79b4b65b2b1f404a847551.jpg)

Сотрудник лаборатории кандидат физико-математических наук Владислав Коршунов готовит растворы люминесцирующих соединений для последущих измерений.

© Илья Тайдаков

Ученые синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7%, что вдвое выше, чем у известных аналогов. Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Комплексы на основе трехвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5%. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) синтезировали и детально изучили новые комплексы трехвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, ученые ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, авторы установили, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

| 15.08.25 | 08.08.2025 Российский научный фонд. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Ученые синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7%, что вдвое выше, чем у известных аналогов. Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Общее фото сотрудников лаборатории.

Источник: Илья Тайдаков

Комплексы на основе трехвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5%. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) синтезировали и детально изучили новые комплексы трехвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, ученые ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20(b)%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2..png)

Химическая (a) и молекулярная (b) структура полученных комплексов.

Источник: Polikovskiy et al. / International Journal of Molecular Sciences, 2025

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, авторы установили, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.