СМИ о нас

| 29.05.25 | 28.05.2025 Рамблер. Суперпшеница и лечение глаукомы: в РАН назвали яркие научные достижения |

Президент РАН Геннадий Красников перечислил самые яркие научные достижения на Общем собрании РАН. В области математики он выделил работу сотрудников Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН. Ученым удалось ускорить постановку диагноза по показателям электрокардиограммы (ЭКГ) при помощи искусственного интеллекта.

© freepik.com

В области науки о Земле внимание привлекла саблезубая кошка. Учёным Палеонтологического института РАН совместно с якутскими коллегами впервые в мире удалось восстановить облик саблезубой кошки, жившей 35 тысяч лет назад.

Представители направления сельскохозяйственных наук отличились в 2024 году созданием суперпшеницы. Селекционеры из Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко вывели новый сорт озимой мягкой пшеницы с высоким потенциалом урожайности (до 14 тонн зерна с 1 гектара). Он назван в честь 300-летнего юбилея Российской академии наук, который страна отмечала в 2024 году – «РАН 300».

Российских физиков отметили за созданные ими атомные мобильные часы. Их разработали в ФИАНе на основе атома тулия. Их погрешность - 1 секунда за 300 млн лет!

В области медицины президент РАН выделил новый способ лечения глаукомы. В НИИ глазных болезней им. Краснова впервые в мире разработан микростент для лечения глаукомы.

Российские программисты научили самостоятельному взаимодействию группировка роботов. В ФИЦ "Информатика и управление" создан алгоритм, который позволяет группировкам дронов или беспилотных автомобилей двигаться сообща, без единого центра управления.

В области нейронаук была выделена работа, касающаяся манипуляций с памятью. В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН нашли эпигенетические методы влияния на память (как для ее укрепления, так и для "стирания" травмирующих воспоминаний).

| 29.05.25 | 28.05.2025 Российская академия наук. Глава РАН представил ключевые научные достижения российских учёных Общему собранию |

По традиции часть доклада президента РАН Общему собранию касается ключевых научных достижений российских учёных за предыдущий год.

«Наши тематические отделения отобрали по 10 лучших научных достижений за прошлый год. Их более ста — и все они будут изданы отдельным сборником. <…> В целях экономии времени — представлю по одной работе от каждого отделения», — отметил академик РАН Геннадий Красников в своём выступлении.

В числе ключевых научных достижений, представленных отделениями, глава РАН выделил следующие работы:

- «Комплекс моделей, методов и алгоритмов искусственного интеллекта с приложением к медицинским задачам»

Работа представлена Отделением математических наук и выполнена в Институте системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук.

«Разработаны методы трансферного и контрастного обучения, которые значительно повышают устойчивость нейросетевых моделей и качество классификации ЭКГ. Первоначально модели обучаются на большом наборе данных из различных источников, после чего могут дообучаться для более узких задач со специфичной разметкой записей — на своей выборке у заказчика. Это принципиальная задача — потому что нейронные сети при изменении базы данных — обычно неустойчивы», — отметил глава Академии. Он подчеркнул, что в этой работе также решены задачи по минимизации времени обучения.

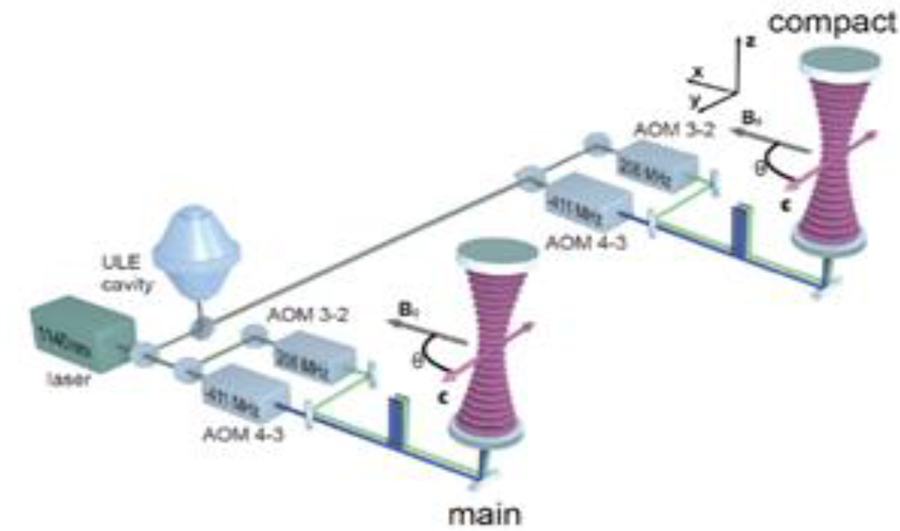

- «Достижение относительной погрешности измерения разности частот на уровне 10–16 при синхронном сличении двух оптических часов на атомах тулия»

Работа представлена Отделением физических наук РАН и выполнена в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН и коллективом Российского квантового центра.

Выполнен эксперимент по сличению двух оптических часов на основе атомов тулия, которые являются перспективной платформой для создания транспортируемых стандартов частоты. Была достигнута относительная погрешность измерения частоты 10-16 степени, что превышает характеристики микроволновых стандартов. Есть потенциал уменьшения относительной неточности частоты — до уровня 10-17 степени и менее.

- «Методы децентрализованного избегания столкновений, планирования траекторий и распределения целей в группе мобильных агентов»

Работа выполнена в ФИЦ «Информатика и управление» РАН.

Предложены новые эффективные, децентрализованные методы решения задачи кооперативной навигации, опирающиеся на методы оптимизации для нескольких мобильных роботов — обладающими строгими теоретическими гарантиями с одной стороны и высокой вычислительной эффективностью с другой. Экспериментальное исследование предложенных методов показало их превосходство над имеющимися мировыми аналогами. «Данная работа важна – в том числе для управления роем беспилотников», — рассказал глава Академии.

- «Моделирование работы камер сгорания перспективных авиационных двигателей в реальных условиях»

Работа представлена Отделением энергетики, механики, машиностроения и процессов управления и выполнена в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН.

Проведено комплексное расчётно-экспериментальное исследование процессов распыла и горения жидкого топлива для фронтовых устройств перспективных отечественных двигателей. Проведены исследования структуры течения, распределения по размерам и скоростям капель жидкого топлива, динамики и положения фронта пламени. Всё это позволит создавать более эффективные и современные фронтовые устройства для газотурбинной техники.

- «Высокоэффективные гибкие перовскитные солнечные элементы для космоса»

Работа представлена Отделением химических наук и наук о материалах и выполнена в ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН.

В работе развита оригинальная стратегия развития перовскитных полупроводниковых материалов, демонстрирующих высокую эффективность и длительный срок службы в экстремальных условиях воздействия космической среды. «Достигнута рекордная радиационная стойкость перовскитных солнечных батарей, которая превосходит показатели устройств на основе кремния и арсенида галия — в 10-100 раз. Новая технология важна для развития отечественных телекоммуникационных систем и солнечных электростанций орбитального базирования», — рассказал глава Академии.

- «Горнотехническая система полного замкнутого цикла, основанная на комбинированных физико-технических и физико-химических геотехнологиях освоения природных и техногенных месторождений твёрдых полезных ископаемых»

Работа представлена Отделением наук о Земле и выполнена Институтом комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН.

Разработаны теоретические основы создания горно-обогатительных предприятий, реализующие принципы комплексного освоения недр. В том числе – с учётом ресурсного потенциала осваиваемого участка недр. Реализована апробация полного замкнутого цикла на ряде месторождений России. Данная работа позволит расширить минерально-сырьевую базу горнодобывающих предприятий за счёт вовлечения в отработку и извлечения ценных компонентов из труднообогатимых руд и техногенного сырья, а также снизить экологическую нагрузку на окружающую среду — за счёт утилизации миллиардов тонн промышленных отходов в выработанных пространствах, сократить отчуждение земель на поверхности.

- «Исследования уникальной находки ископаемой саблезубой кошки из плейстоцена Якутии»

Работа представлена Отделением биологических наук РАН и выполнена коллективом Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Геологического института РАН, Академии наук Республики Саха (Якутия), Института экологии растений и животных УрО РАН.

«Описана и томографическими методами исследована уникальная мёрзлая мумия саблезубой кошки. Датировка мумии по углероду — 35–37 тысяч лет. Впервые в истории палеонтологии с помощью прямого наблюдения установлен внешний вид вымершего вида млекопитающих, не имеющего аналогов в современной фауне», — рассказал о работе глава РАН.

- «Баланс эпигенетической регуляции памяти: ингибитор ДНК метилтрансферазы блокирует, а ингибитор гистондеацетилаз восстанавливает память и пластичность нейронных сетей»

Работа представлена Отделением физиологических наук РАН и выполнена Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Эпигенетические регуляторы играют решающую роль в механизмах долговременной синаптической пластичности и долговременной памяти. Показано, что ингибитор ДНК метилтрансферазы через 24 часа подавлял долговременное увеличение пластичности нейронной сети и сформированную память на модельном животном. Применение ингибиторов гистондеацетилаз восстанавливало память на уровне поведения животного и оцениваемую электрофизиологически пластичность нейронных сетей.

- «Методика оценивания показателя национальной силы страны»

Работа представлена Отделением общественных наук РАН и выполнена коллективом ЦЭМИ РАН, Института демографической политики им. Д.И. Менделеева при Полномочном Представителе Президента по ЦФО РФ.

Разработана методика оценивания показателя национальной силы — индикатора, интегрально характеризующего совокупный потенциал конкретной страны, одновременно позволяющего сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами.

«Программно-аналитический комплекс для оценки, мониторинга и прогноза интегрального показателя национальной силы в существующем виде уже используется научным, экспертным, медийным сообществами, органами государственной власти», — отметил глава Академии.

- Публикация томов академической «Истории России»

Институтом российской истории РАН подготовлены и выпущены из печати шесть томов из многотомной академической «Истории России». Проект представлен Отделением историко-филологических наук РАН.

«Она охватывает весь многовековой исторический путь нашей страны. В новой «Истории России» учтены результаты исторических исследований последних десятилетий, опыт и новое понимание особенностей развития нашей страны, её места в мировой истории», — рассказал Геннадий Красников о работе.

- Издание «Между войной и миром: мирный процесс и вооружённый конфликт»

Работа представлена Отделением глобальных проблем и международных отношений и выполнена коллективом Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук.

Издание представляет собой комплексное исследование взаимосвязи и взаимовлияния мирных процессов и вооружённого насилия. Анализ массивов больших данных о конфликтах, перемириях и мирных соглашениях сочетается с теоретическим переосмыслением мирных процессов, разработкой новой типологии перемирий и вооружённых акторов, применяющих насилие на этапе мирного процесса, и с углублённым анализом наиболее острых кейсов последних лет — сирийского и украинского конфликтов. «Это первое издание научного труда ИМЭМО РАН на персидском языке», – отметил глава РАН.

- «Микростентирование для хирургии глаукомы»

Работа представлена Отделением медицинских наук РАН и выполнена в НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова.

Впервые в мире разработан микростент из материала с памятью формы для проведения операций при глаукоме. «Прогрессирующее неизлечимое заболевание является социально значимым – им страдают около полутора миллионов человек в России — и проявляется разрушением нервных волокон при повышении внутриглазного давления.

Микростент через прокол помещают в ткани глаза, где он расправляется из сжатого состояния, создаёт и поддерживает отток внутриглазной жидкости, препятствует повышению внутриглазного давления», — сказал академик.

- Сорт пшеницы мягкой озимой «РАН-300» и гибрид свёклы сахарной «Партнёр»

Работы представлены Отделением сельскохозяйственных наук РАН.

В Национальном центре зерна им. П.П. Лукьяненко и на Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свёклы учёные вывели сорт пшеницы мягкой озимой «РАН-300» и гибрид свёклы сахарной «Ппартнёр». Этот сорт пшеницы высокоурожаен — он позволяет собирать до 14 тонн с гектара, при этом содержание белка в нём составляет не менее 16 %. Гибрид свёклы сахарной «Партнёр» также обладает уникальными характеристиками. «Средняя урожайность корнеплодов составила 63,9 тонн с гектара, сбор сахара — 10,5 тонн с гектара», — рассказал президент РАН.

Запись трансляции Общего собрания доступна на RUTUBE-канале РАН.

| 29.05.25 | 28.05.2025 Псковская лента новостей. Самые точные атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения ученых РФ |

Самые точные в мире портативные атомные часы и микростенты для лечения глаза вошли в доклад о достижениях отечественной науки в 2024 году. Его представит на Общем собрании членов РАН президент академии Геннадий Красников, которое состоится 28 мая.

Самые точные в мире портативные атомные часы создали Физическом институте имени П.Н. Лебедева. В основе «часового механизма» — атомы тулия (редкоземельного металла), а «маятником» служит частота квантового перехода электронов с одного атомного энергетического уровня на другой под воздействием лазера. А разработку первого в мире микростента для операций при глаукоме создали в НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова. Устройство выполнено из материала с памятью формы. Его через прокол помещают в ткани глаза, где оно расправляется из сжатого состояния, создает и поддерживает отток внутриглазной жидкости, препятствуя повышению внутриглазного давления.

Еще одна разработка, которую отметили академики, выполнена в Институте биологии гена РАН, где ученые разработали новый способ генетического редактирования. Он основан на действии на открытом специалистами новом типе белков-аргонавтов. Их природная функция заключается в защите клеток бактерий. Так, при попадании вируса в клетки белки-аргонавты выявляют чужеродную ДНК, расщепляют и уничтожают ее, пишут «Известия».

| 29.05.25 | 28.05.2025 Известия. Самые точные атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения ученых РФ |

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Самые точные в мире портативные атомные часы и микростенты для лечения глаза вошли в доклад о достижениях отечественной науки в 2024 году. Его представит на Общем собрании членов РАН президент академии Геннадий Красников, которое состоится 28 мая. «Известия» заранее изучили проект выступления, чтобы подробнее рассказать о наиболее интересных проектах.

Самые точные в мире портативные атомные часы создали в Физическом институте им. П.Н. Лебедева. В основе «часового механизма» — атомы тулия (редкоземельного металла), а «маятником» служит частота квантового перехода электронов с одного атомного энергетического уровня на другой под воздействием лазера. А разработку первого в мире микростента для операций при глаукоме создали в НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова. Устройство выполнено из материала с памятью формы. Его через прокол помещают в ткани глаза, где оно расправляется из сжатого состояния, создает и поддерживает отток внутриглазной жидкости, препятствуя повышению внутриглазного давления.

Еще одна разработка, которую отметили академики, выполнена в Институте биологии гена РАН, где ученые разработали новый способ генетического редактирования. Он основан на действии на открытом специалистами новом типе белков-аргонавтов. Их природная функция заключается в защите клеток бактерий. Так, при попадании вируса в клетки белки-аргонавты выявляют чужеродную ДНК, расщепляют и уничтожают ее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

| 29.05.25 | 28.05.2025 Известия. Ученых свет: атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения исследователей РФ |

Самые точные в мире портативные атомные часы, микростенты для лечения глаза и белки-антивирусы — эти и другие разработки российских ученых вошли в доклад о достижениях отечественной науки в 2024 году. Его представит на общем собрании членов РАН президент академии Геннадий Красников. «Известия» заранее изучили проект выступления, чтобы подробнее рассказать о наиболее интересных проектах.

Микроскопический стент для лечения глаукомы

В России представят главные достижения отечественных ученых в 2024 году. Президент Российской академии наук Геннадий Красников сделает доклад об этом на заседании общего собрания членов РАН, которое состоится 28 мая.

Так, по мнению академиков, одним из ярких достижений медицинской науки стала разработка первого в мире микростента для операций при глаукоме. Его создали в НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова. Устройство выполнено из материала с памятью формы. Его через прокол помещают в ткани глаза, где оно расправляется из сжатого состояния, создает и поддерживает отток внутриглазной жидкости, препятствуя повышению внутриглазного давления.

Глаукома — это заболевание, которое проявляется в разрушении нервных волокон при повышении внутриглазного давления. Оно относится к группе социально значимых, поскольку этим недугом в нашей стране страдают порядка полутора миллионов человек.

Ежегодно в РФ проводят более 60 тыс. операций при глаукоме. Большинство из них могут быть выполнены с применением новой технологии. Внедрение метода позволит улучшить результаты оперативного вмешательства, снизить потребность в повторных процедурах и уменьшит вероятность инвалидности.

Самые точные переносные атомные часы

Также одним из значимых достижений стали самые точные в мире портативные атомные часы. Их создали в Физическом институте им. П.Н. Лебедева. В основе «часового механизма» — атомы тулия (редкоземельного металла), а «маятником» служит частота квантового перехода электронов с одного атомного энергетического уровня на другой под воздействием лазера.

Фото: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Принципиальная схема экспериментальной установки сличения двух тулиевых часов

Во время эксперимента за 500 секунд измерений исследователи достигли уникальной точности — погрешность составила всего 10 в минус 16-й степени, что соответствует накоплению ошибки в одну секунду за 300 млн лет. Это не абсолютный рекорд, так как аналогичная погрешность в самых точных на сегодня стронциевых и иттербиевых оптических часах составляет 10 в минус 18-й степени. Однако такие приборы громоздкие и работают только в лабораториях.

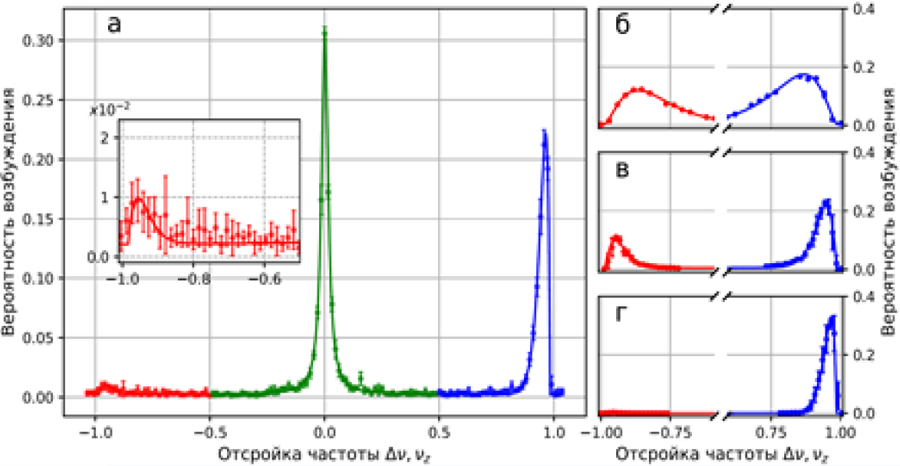

Фото: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Спектроскопия боковых колебательных частот часового перехода для режимов работы охлаждения: (а) после процесса переноса населенности перед спектроскопией; (б) без охлаждения (n ≈ 2); (в) только радиальное охлаждение; (г) полное охлаждение (n ≈ 0.01)

Триумф российских ученых в том, что они создали очень компактное устройство. Его можно перевозить для сверки времени в разных местах и использовать для согласования друг с другом группировок космических спутников. В частности, тулиевые часы могут улучшить точность глобальных систем навигации (ГЛОНАСС, GPS) и синхронизацию квантовых компьютеров.

Белки-аргонавты для редактирования генов

Еще одна разработка, которую отметили академики, выполнена в Институте биологии гена РАН, где ученые разработали новый способ генетического редактирования. Он основан на действии на открытом специалистами новом типе белков-аргонавтов. Их природная функция заключается в защите клеток бактерий. Так, при попадании вируса в клетки белки-аргонавты выявляют чужеродную ДНК, расщепляют и уничтожают ее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В результате зараженная клетка гибнет, что останавливает распространение вируса. Такое свойство, по мнению ученых, можно применить для редактирования генома, а также использовать для сверхчувствительной диагностики — например, для обнаружения вирусов или генетических мутаций.

Кроме того, разработка открывает путь к созданию новых методов антивирусной терапии, которая позволяет точечно уничтожать вирусную ДНК в зараженных клетках.

Рудники нового поколения

Еще одна значимая работа — это проект горных выработок нового типа, подготовленный коллективом Института комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова РАН. В отличие от традиционных подходов концепция учитывает весь потенциал осваиваемого участка и включает не только добычу главных балансовых запасов, но и сопутствующих ресурсов, а также переработку отходов.

При реализации нового подхода на одном месторождении размещается несколько фабрик, которые дополняют друг друга. При этом технологии замкнутого цикла позволяют производить добычу без ущерба для окружающей среды. Апробацию предложенных методов ученые провели на российских рудниках по добыче алмазов, редкоземельных элементов.

Дружные роботы

В сфере информационных наук академики отметили разработку ФИЦ «Информатика и управление». Ученые-программисты предложили умный алгоритм, который поможет группе роботов (например, дронов или грузовых аппаратов) быстро и безопасно добираться до нужных точек без общего центра управления.

Раньше для этих целей использовали один компьютер, который всем раздавал команды. Но это неудобно, если плохая связь или роботов очень много. Новый подход позволяет каждому устройству самостоятельно принимать решения, ориентируясь на то, что он «видит» и «ощущает» вокруг с помощью своих датчиков, и на короткий обмен данными с соседями. При этом роботы продолжают выполнять общую задачу.

Как отметили ученые, предложенные решения работают быстро и не требуют сложных вычислений, но при этом гарантируют, что машины не столкнутся и выполнят задачу. Такие технологии востребованы в задачах логистики или при проведении поисково-спасательных операций. Тесты показали, что предложенный способ превосходит мировые аналоги.

Способы настройки памяти

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН предложили способ включения и выключения механизмов памяти с помощью эпигенетических механизмов.

Они вводили модельному животному препарат (RG108), который подавляет метилирование ДНК. С помощью этого процесса в организме происходит блокировка отдельных генов. Эти метки не меняют саму ДНК, но влияют на то, будут те или иные гены работать или «молчать». В результате через сутки память ухудшилась и мозгу подопытного существа стало сложнее адаптироваться к новой информации.

Затем ученые дали животному другой препарат, который влияет на белки-гистоны (еще один тип «переключателей»), после чего память вернулась и электрическая активность нейронных сетей была восстановлена. Эксперимент подтвердил обратимость эпигенетических изменений и их влияние на когнитивные функции. Оказалось, что память зависит от тонкого равновесия между разными процессами. Если научиться управлять ими, можно помочь людям с болезнью Альцгеймера, деменцией или последствиями травм мозга.

Материалы 6G-поколения связи

Специалисты Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН придумали новый способ улавливать микроволновое и терагерцевое излучения и переводить их в электрические сигналы.

Для этих целей ученые использовали новые слоистые структуры из антиферромагнетика (материала, который «не любит» магнитные поля, но может вибрировать на нужных частотах) и обычного металла без сильных магнитных свойств.

Уникальность разработки заключается в том, что полученные детекторы эффективны при комнатной температуре. Использование их открывает широкие перспективы в сфере сверхбыстрой передачи данных (6G-поколения связи), безопасного (в отличие от рентгеновских лучей) «просвечивания» живых тканей и многих других высокотехнологичных применений.

Новый сорт пшеницы и гибрид сахарной свеклы

Среди главных достижений сельскохозяйственной науки ученые назвали новый сорт пшеницы «РАН 300». Он обладает повышенной продуктивностью (до 14 т с гектара), устойчив к морозам, полеганию, засухе и вредителям.

Зерно содержит более 16% белка и порядка 27–30% клейковины, что дает возможность получить муку высокого качества. Разработка получила название в честь юбилея академии наук, который отмечали в прошлом году.

Также в 2024-м аграрии вывели гибрид сахарной свеклы «Партнер». Его урожайность составляет почти 64 т с гектара. Он не требует прореживания, поскольку семена дают по одному ростку, что сокращает затраты на обработку полей.

При этом вес каждого корнеплода превышает 750 г. Однако главное преимущество сорта — высокое содержание сахара (16,6%), что позволяет получать порядка 10,5 т сахара с каждого гектара.

| 27.05.25 | 27.05.2025 Научная Россия. В Самарском филиале ФИАН прошли экскурсии для школьников и абитуриентов |

Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН стал площадкой сразу нескольких экскурсионных мероприятий весной 2025 года.

Первая экскурсия состоялась для участников Дня открытых дверей физического факультета Самарского университета. Напомним, СФ ФИАН является базовой организацией для двух кафедр университета – кафедры физики и кафедры оптики и спектроскопии (ОиС). В ходе мероприятия директор СФ ФИАН Валерий Азязов познакомил участников с уникальной экспериментальной установкой, воссоздающей условия глубокого космоса, и разрабатываемым в филиале новым мощным лазером с оптической накачкой на метастабильных атомах инертных газов.

На День космонавтики Самарский филиал посетили участники Международной молодежной научной конференции «XX Королёвские чтения: школьники». Сотрудники СФ ФИАН приняли активное участие в организации и проведении чтений. Так, секция «Естественные науки: физика и астрономия» прошла под председательством научного руководителя СФ ФИАН Ивана Антонова. В состав жюри вошла научный сотрудник Центра лабораторной астрофизики (ЦЛА) СФ ФИАН Любовь Крикунова. Члены жюри заслушали 27 докладов, 7 из которых были отмечены дипломами и призами.

В рамках экскурсии 12 апреля старший научный сотрудник Лаборатории когерентной оптики Дарья Прокопова показала, как формируются структурированные пучки, рассказала об их уникальных свойствах и применениях. Особый интерес вызвала экспериментальная установка ЦЛА, которую продемонстрировал Иван Антонов. Она позволяет воссоздавать условия глубокого космоса: низкую плотность газа, температуру от 4 до 350 Кельвинов и жесткое излучение (вакуумный ультрафиолет, галактические космические лучи).

Еще одна экскурсия прошла 23 апреля для участников тематической смены направления «Наука» Самарского регионального центра для одаренных детей. Участниками стали учащиеся 8-9 классов образовательных учреждений Самарской области. Сотрудники Самарского филиала ФИАН Евгения Батракова, Диана Кашапова, Данила Труфанов и Сергей Тучин рассказали школьникам о научно-исследовательских работах и экспериментах, которые они проводят в Институте.

Отметим, в 2025 году экскурсии проходят в рамках 45-летия со дня основания Самарского филиала Физического института имени Лебедева Академии наук.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: ФИАН

| 27.05.25 | 26.05.2025 Naked Science. Российские физики выяснили, откуда берется рентгеновское излучение в искусственных молниях |

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и МФТИ провели всестороннее исследование временных, спектральных и угловых характеристик рентгеновского излучения (фотонов с энергией от пяти до 1000 кэВ), возникающего при формировании разряда в воздушных промежутках длиной около 55 сантиметров при напряжении до одного мегавольта. Полученные данные позволили глубже понять физику высокоэнергетических излучений и их возможных источников, возникающих как в лабораторных, так и в природных атмосферных разрядах.

Молнии / © NON, unsplash.com

Работа опубликована в Journal of Applied Physics. Исследование поддержано Российским научным фондом. Физика рентгеновского излучения, сопровождающего электрические разряды, остается одной из малоизученных областей науки. Первоначально, наблюдения рентгеновского излучения в лабораторных условиях вызвали интерес из-за аналогий с природными процессами в грозовых облаках.

Исследования также показали, что при определенных условиях в длинных воздушных промежутках может возникать рентгеновское излучение, коррелирующее с широкополосным радиочастотным излучением. В предшествующих работах отмечалось, что низкоэнергетические фотоны (с энергией до десятков кэВ) излучаются относительно изотропно, тогда как жесткое рентгеновское излучение проявляет ярко выраженную угловую анизотропию. Тем не менее, детальные характеристики этого явления оставались неизвестными из-за сложности регистрации подобных процессов с высоким временным и пространственным разрешением.

Жестким рентгеновским излучением называют излучение с энергией фотонов от нескольких кэВ и выше, что соответствует длинам волн меньше размеров атома (но больше размера атомного ядра).

Предполагается, что локальные условия для возникновения рентгеновского излучения внутри атмосферных разрядов возникают в областях взаимодействия стримерных корон, растущих с вершин лидерных каналов, развивающихся навстречу друг другу.

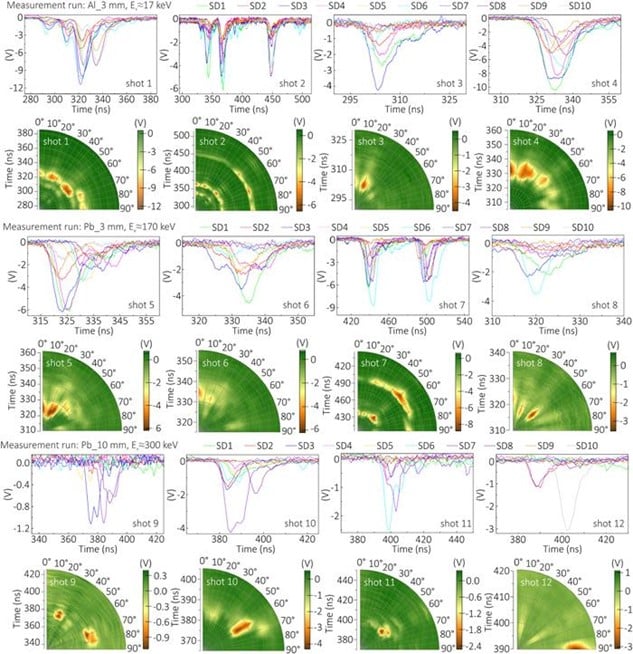

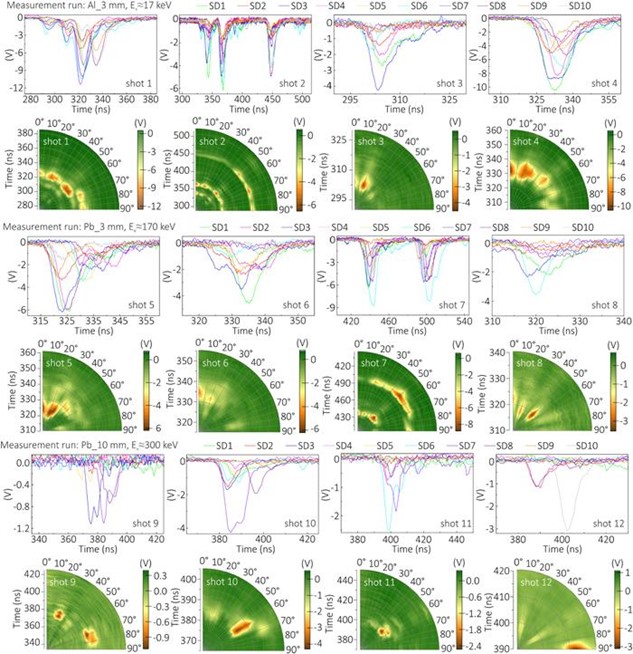

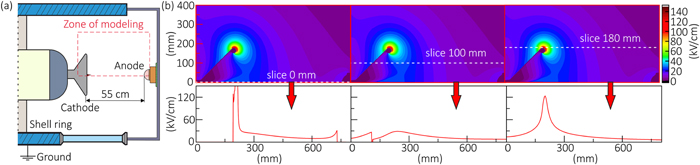

Физики из ФИАН и МФТИ решили детально проанализировать характеристики рентгеновского излучения, возникающего в лабораторных атмосферных разрядах, и выявить механизмы его генерации. Для этого ученые провели серию экспериментов на высоковольтной установке, создающей импульсы напряжения с амплитудой до одного миллиона вольт. Ученые решили изучить угловую направленность рентгеновского излучения и характерное распределение фотонов по энергиям с использованием сборки из десяти сцинтилляционных рентгеновских детекторов, расположенных вокруг полуметрового разрядного промежутка по дуге с шагом в 10 градусов. Измерения эмиссий рентгеновского излучения были дополнены результатами наносекундной фотосъемки собственного свечения газоразрядной плазмы. В ходе экспериментов ученым удалось зарегистрировать временную эволюцию плазменных структур в разряде с наносекундным разрешением и проанализировать пространственно-временные корреляции между параметрами разряда и вспышками рентгеновского излучения.

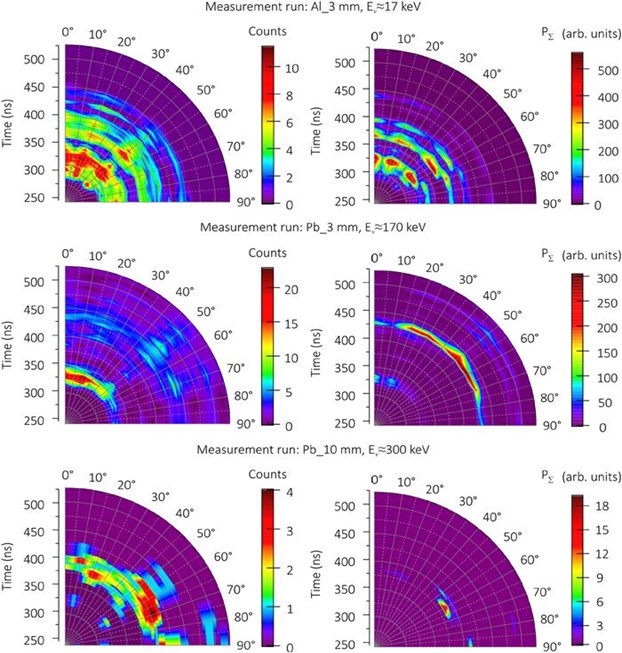

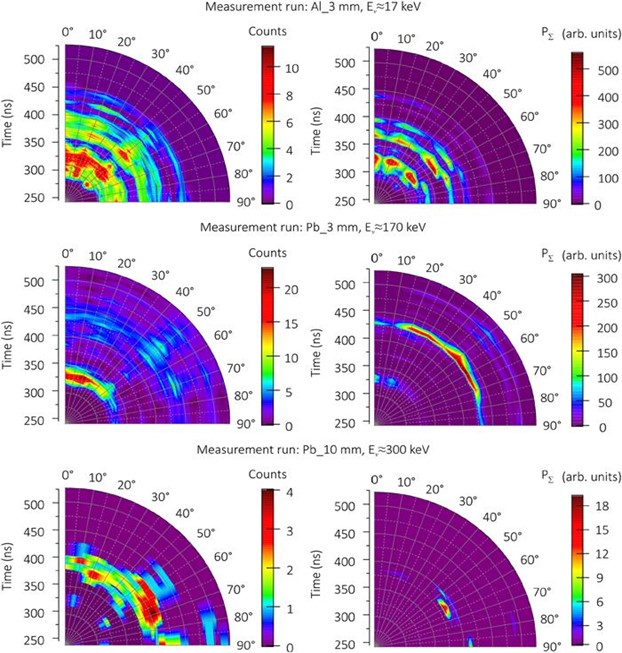

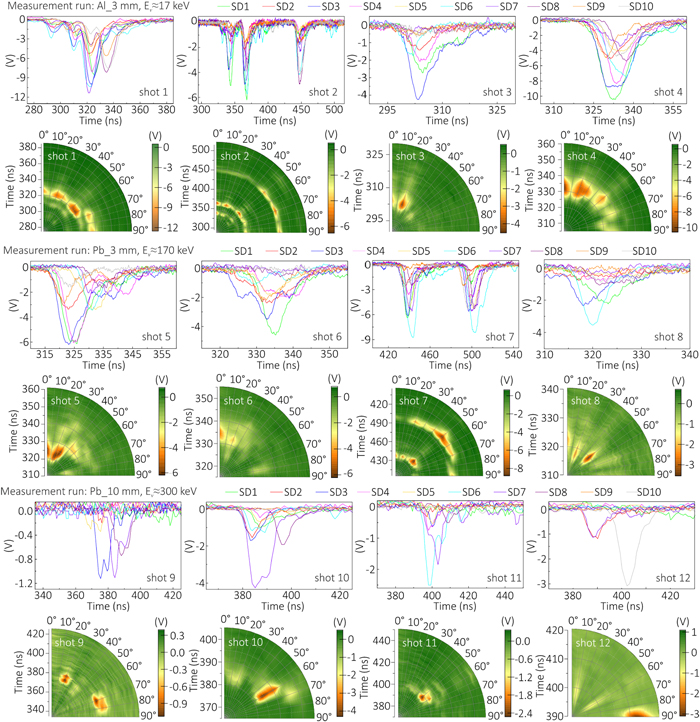

Рисунок 1. Полярные карты, иллюстрирующие пространственно-временные особенности эмиссий высокоэнергетичных фотонов во время разряда. Радиус карты – временная ось, угловая ось представлена десятью позициями рентгеновских детекторов с шагом 10 градусов, отдельные лучи соответствует угловой позиции рентгеновского детектора. Данные с детекторов – временные сигналы вспышек излучения, – соотнесены с временными лучами, направленными к угловым позициям детекторов. В угловых секторах данные интерполируются линейно. Интенсивность полярной карты описывает динамику амплитуды сигналов. На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev≈300кэВ) / © Journal of Applied Physics

Оказалось, что рентгеновское излучение появляется в строго определенные моменты развития разряда, до наступления электрического пробоя разрядного промежутка, при этом наиболее интенсивное излучение регистрировалось в диапазоне 300–430 наносекунд после подачи высоковольтного импульса, когда напряжение разряда достигало своей максимальной амплитуды.

В своей работе, по результатам измерений, физики построили полярные карты одиночных вспышек рентгеновского излучения, которые наглядно описывают пространственно-временные особенности эмиссий высокоэнергетичных фотонов во время разряда. Полярные карты построены следующим образом: радиус карты соответствует временной оси, а угловая ось представлена дугой, которую с шагом в 10 градусов пересекают отдельные лучи – каждый соответствует угловой позиции рентгеновского детектора. Данные с детекторов – временные сигналы вспышек рентгеновского излучения, были соотнесены с временными «лучами», направленными к угловым позициям детекторов. Линейная интерполяция данных между смежными «лучами» (в угловых секторах) позволила создать непрерывное отображение амплитуды рентгеновского сигнала в едином секторе с центральным углом 90°. Таким образом, интенсивность на полярной карте в зависимости от угловой позиции детектора и временной оси полностью характеризует эволюцию вспышек рентгеновского излучения.

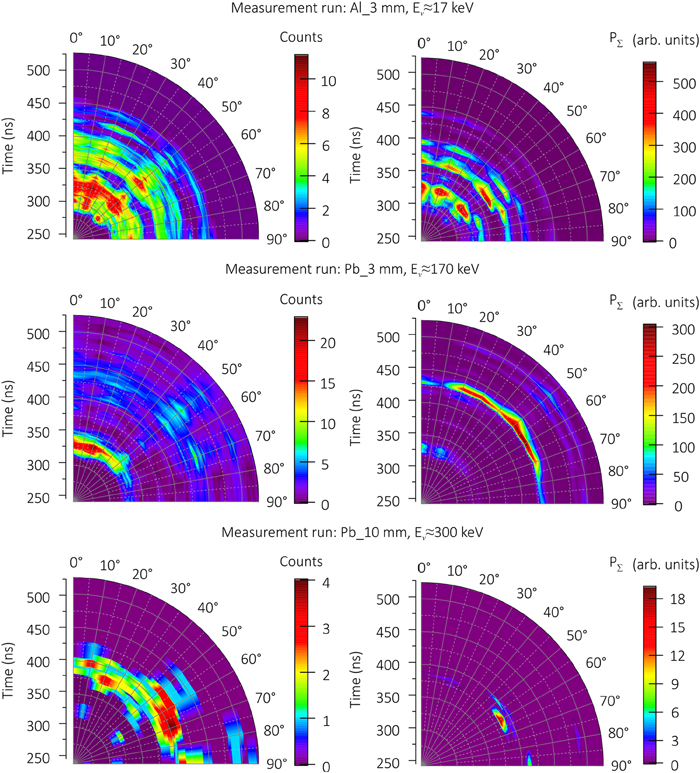

Также учеными были построены статистические полярные карты (Рис. 2), которые представляли собой результат статистического усреднения (в терминах количества наблюдений и суммарной мощности сигналов детекторов) полярных карт с одиночными событиями. Анализ результатов показал, что вспышки рентгеновского излучения представлены двумя временными группами, свойства которых сильно отличаются друг от друга.

Рисунок 2. Статистические карты, иллюстрирующие все зарегистрированные рентгеновские вспышки с точки зрения их количества наблюдений (полученных при усреднении по временным интервалам в 1 нс) и суммарной мощности (сумма квадратов амплитуд всех полезных сигналов выше уровня шума). На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev ≈ 300 кэВ) / © Journal of Applied Physics

В первой группе вспышек рентгеновское излучение наблюдается в диапазоне времени 280–350 нс (относительно момента подачи высоковольтного импульса) и регистрируется по всему угловому сектору в 90°. Однако, при увеличении порога отсечки энергии фотонов излучение приобретает ярко выраженную угловую анизотропию в направлении заземленного анода для фотонов с энергией в сотни кэВ. Эмиссия излучения локализуется преимущественно в направлении оси разрядного промежутка – результирующего направления развития разряда, в диапазоне углов 0°–30°. Подобного рода статистическая картина генерации рентгеновского излучения может быть объяснена в терминах рассеяния релятивистских электронов на ядрах частиц воздушной среды.

Вторая временная группа вспышек рентгеновского излучения сосредоточена в диапазоне времени 350–500 нс (относительно момента подачи высоковольтного импульса). В отличие от первой группы вспышек, фотоны с наибольшей энергией (170–300 кэВ) преимущественно регистрируются в направлении периферии разряда (область угловых секторов 50°–90°). Этот эффект не соответствует простым моделям генерации тормозного излучения, предсказывающим преимущественное направление излучения в сторону анода. Также анализ статистических карт рентгеновского излучения указывает на различие в общей интенсивности и количестве наблюдаемых вспышек в угловых секторах более 30°–40°.

«Наши результаты показывают, что жесткое рентгеновское излучение в атмосферных разрядах связано со сверхбыстрыми процессами ионизации. Это открывает путь к более точному моделированию природных электрических разрядов, таких как молнии», — отметил Ярослав Болотов, ассистент Физтех-кластера академической и научной карьеры МФТИ.

Егор Паркевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией лазерной диагностики плазменных структур Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, рассказал о результатах работы: «Сопоставление результатов с теоретическими моделями показывает, что генерация рентгеновского излучения связана с ускорением электронов в электрическом поле разряда. В области катода и в местах столкновения встречных стримеров могут достигаться напряженности поля до 100 кВ/см и выше, создавая условия для ускорения электронов в режиме убегания. Анализ потерь энергии электронов показывает, что при E > 200 эВ основная часть энергии тратится на ионизацию воздуха.

Расчеты подтверждают, что электроны могут достигать релятивистских энергий в ходе ускорения в локальных областях с высокой напряженностью поля и испытывать рассеяние на ядрах частиц воздуха, тем самым провоцировать эмиссию высокоэнергетичных фотонов. Альтернативной гипотезой генерации рентгеновского излучения является участие быстрых вторичных ионизационных волн, распространяющихся вдоль плазменных каналов в развитой стадии разряда, во время которой наблюдаются вспышки рентгеновского излучения. Данный механизм позволяет объяснить наблюдаемую синхронизацию рентгеновских вспышек по всей области разряда, что подтверждается предыдущими исследованиями, а также экспериментальными наблюдениями, полученными в данной работе».

«Проведенные исследования впервые с высокой временной и пространственной точностью установили временные рамки и угловые характеристики рентгеновского излучения в разрядах. Это позволяет пересмотреть механизмы его генерации и учесть влияние сложных плазменных структур. Данные открытия имеют важное значение для понимания физических процессов, происходящих в грозовых облаках, а также могут найти применение в технологических разработках», — рассказал Александр Огинов, исполняющий обязанности заведующего Отделом физики высоких плотностей энергии Физического института имени П. Н. Лебедева.

На основе полученных данных физики в дальнейшем планируют изучить механизмы генерации рентгеновского излучения при других конфигурациях электродов и параметрах окружающей среды. Кроме того, возможны исследования с более высокой временной разрешающей способностью, что позволит еще глубже понять физику процессов, приводящих к возникновению рентгеновского излучения в газоразрядной плазме.

https://naked-science.ru/article/column/neozhidannye-svojstva-mol

| 27.05.25 | 26.05.2025 За науку. Ученые исследовали анизотропию жёсткого рентгеновского излучения, возникающего в лабораторных атмосферных разрядах |

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и МФТИ провели всестороннее исследование временных, спектральных и угловых характеристик рентгеновского излучения (фотонов с энергией от 5 до 1000 кэВ), возникающего при формировании разряда в воздушных промежутках длиной около 55 см при напряжении до 1 МВ. Полученные данные позволили глубже понять физику высокоэнергетических излучений и их возможных источников, возникающих как в лабораторных, так и в природных атмосферных разрядах. Работа опубликована в Journal of Applied Physics. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант № 23-19-00524).

Физика рентгеновского излучения, сопровождающего электрические разряды, остаётся одной из малоизученных областей науки. Первоначально, наблюдения рентгеновского излучения в лабораторных условиях вызвали интерес из-за аналогий с природными процессами в грозовых облаках. Исследования также показали, что при определённых условиях в длинных воздушных промежутках может возникать рентгеновское излучение, коррелирующее с широкополосным радиочастотным излучением. В предшествующих работах отмечалось, что низкоэнергетические фотоны (с энергией до десятков кэВ) излучаются относительно изотропно, тогда как жёсткое рентгеновское излучение проявляет ярко выраженную угловую анизотропию. Тем не менее, детальные характеристики этого явления оставались неизвестными из-за сложности регистрации подобных процессов с высоким временным и пространственным разрешением.

Жестким рентгеновским излучением называют излучение с энергией фотонов от нескольких кэВ и выше, что соответствует длинам волн меньше размеров атома (но больше размера атомного ядра).

Предполагается, что локальные условия для возникновения рентгеновского излучения внутри атмосферных разрядов возникают в областях взаимодействия стримерных корон, растущих с вершин лидерных каналов, развивающихся навстречу друг другу.

Физики из ФИАН и МФТИ решили детально проанализировать характеристики рентгеновского излучения, возникающего в лабораторных атмосферных разрядах, и выявить механизмы его генерации. Для этого учёные провели серию экспериментов на высоковольтной установке, создающей импульсы напряжения с амплитудой до одного миллиона вольт. Ученые решили изучить угловую направленность рентгеновского излучения и характерное распределение фотонов по энергиям с использованием сборки из десяти сцинтилляционных рентгеновских детекторов, расположенных вокруг полуметрового разрядного промежутка по дуге с шагом в 10 градусов. Измерения эмиссий рентгеновского излучения были дополнены результатами наносекундной фотосъёмки собственного свечения газоразрядной плазмы. В ходе экспериментов ученым удалось зарегистрировать временную эволюцию плазменных структур в разряде с наносекундным разрешением и проанализировать пространственно-временные корреляции между параметрами разряда и вспышками рентгеновского излучения.

Оказалось, что рентгеновское излучение появляется в строго определенные моменты развития разряда, до наступления электрического пробоя разрядного промежутка, при этом наиболее интенсивное излучение регистрировалось в диапазоне 300–430 наносекунд после подачи высоковольтного импульса, когда напряжение разряда достигало своей максимальной амплитуды.

В своей работе, по результатам измерений, физики построили полярные карты одиночных вспышек рентгеновского излучения, которые наглядно описывают пространственно-временные особенности эмиссий высокоэнергетичных фотонов во время разряда. Полярные карты построены следующим образом: радиус карты соответствует временной оси, а угловая ось представлена дугой, которую с шагом в 10 градусов пересекают отдельные лучи – каждый соответствует угловой позиции рентгеновского детектора. Данные с детекторов – временные сигналы вспышек рентгеновского излучения, были соотнесены с временными «лучами», направленными к угловым позициям детекторов. Линейная интерполяция данных между смежными «лучами» (в угловых секторах) позволила создать непрерывное отображение амплитуды рентгеновского сигнала в едином секторе с центральным углом 90°. Таким образом, интенсивность на полярной карте в зависимости от угловой позиции детектора и временной оси полностью характеризует эволюцию вспышек рентгеновского излучения.

Рисунок 1. Полярные карты, иллюстрирующие пространственно-временные особенности эмиссий высокоэнергетичных фотонов во время разряда. Радиус карты – временная ось, угловая ось представлена десятью позициями рентгеновских детекторов с шагом 10 градусов, отдельные лучи соответствует угловой позиции рентгеновского детектора. Данные с детекторов – временные сигналы вспышек излучения, – соотнесены с временными лучами, направленными к угловым позициям детекторов. В угловых секторах данные интерполируются линейно. Интенсивность полярной карты описывает динамику амплитуды сигналов. На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev≈300кэВ). Источник: Journal of Applied Physics.

Также учеными были построены статистические полярные карты (Рис. 2), которые представляли собой результат статистического усреднения (в терминах количества наблюдений и суммарной мощности сигналов детекторов) полярных карт с одиночными событиями. Анализ результатов показал, что вспышки рентгеновского излучения представлены двумя временными группами, свойства которых сильно отличаются друг от друга.

В первой группе вспышек рентгеновское излучение наблюдается в диапазоне времени 280–350 нс (относительно момента подачи высоковольтного импульса) и регистрируется по всему угловому сектору в 90°. Однако, при увеличении порога отсечки энергии фотонов излучение приобретает ярко выраженную угловую анизотропию в направлении заземленного анода для фотонов с энергией в сотни кэВ. Эмиссия излучения локализуется преимущественно в направлении оси разрядного промежутка – результирующего направления развития разряда, в диапазоне углов 0°–30°. Подобного рода статистическая картина генерации рентгеновского излучения может быть объяснена в терминах рассеяния релятивистских электронов на ядрах частиц воздушной среды.

Вторая временная группа вспышек рентгеновского излучения сосредоточена в диапазоне времени 350–500 нс (относительно момента подачи высоковольтного импульса). В отличие от первой группы вспышек, фотоны с наибольшей энергией (170–300 кэВ) преимущественно регистрируются в направлении периферии разряда (область угловых секторов 50°–90°). Этот эффект не соответствует простым моделям генерации тормозного излучения, предсказывающим преимущественное направление излучения в сторону анода. Также анализ статистических карт рентгеновского излучения указывает на различие в общей интенсивности и количестве наблюдаемых вспышек в угловых секторах более 30°–40°.

Рисунок 2. Статистические карты, иллюстрирующие все зарегистрированные рентгеновские вспышки с точки зрения их количества наблюдений (полученных при усреднении по временным интервалам в 1 нс) и суммарной мощности (сумма квадратов амплитуд всех полезных сигналов выше уровня шума). На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev ≈ 300 кэВ). Источник: Journal of Applied Physics.

«Наши результаты показывают, что жёсткое рентгеновское излучение в атмосферных разрядах связано со сверхбыстрыми процессами ионизации. Это открывает путь к более точному моделированию природных электрических разрядов, таких как молнии», — отметил Ярослав Болотов, ассистент Физтех-кластера академической и научной карьеры МФТИ.

Егор Паркевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией лазерной диагностики плазменных структур Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, рассказал о результатах работы: “Сопоставление результатов с теоретическими моделями показывает, что генерация рентгеновского излучения связана с ускорением электронов в электрическом поле разряда. В области катода и в местах столкновения встречных стримеров могут достигаться напряженности поля до 100 кВ/см и выше, создавая условия для ускорения электронов в режиме убегания. Анализ потерь энергии электронов показывает, что при E > 200 эВ основная часть энергии тратится на ионизацию воздуха. Расчеты подтверждают, что электроны могут достигать релятивистских энергий в ходе ускорения в локальных областях с высокой напряженностью поля и испытывать рассеяние на ядрах частиц воздуха, тем самым провоцировать эмиссию высокоэнергетичных фотонов. Альтернативной гипотезой генерации рентгеновского излучения является участие быстрых вторичных ионизационных волн, распространяющихся вдоль плазменных каналов в развитой стадии разряда, во время которой наблюдаются вспышки рентгеновского излучения. Данный механизм позволяет объяснить наблюдаемую синхронизацию рентгеновских вспышек по всей области разряда, что подтверждается предыдущими исследованиями, а также экспериментальными наблюдениями, полученными в данной работе”.

«Проведенные исследования впервые с высокой временной и пространственной точностью установили временные рамки и угловые характеристики рентгеновского излучения в разрядах. Это позволяет пересмотреть механизмы его генерации и учесть влияние сложных плазменных структур. Данные открытия имеют важное значение для понимания физических процессов, происходящих в грозовых облаках, а также могут найти применение в технологических разработках.» — рассказал Александр Огинов, исполняющий обязанности заведующего Отделом физики высоких плотностей энергии Физического института имени П.Н. Лебедева.

На основе полученных данных физики в дальнейшем планируют изучить механизмы генерации рентгеновского излучения при других конфигурациях электродов и параметрах окружающей среды. Кроме того, возможны исследования с более высокой временной разрешающей способностью, что позволит ещё глубже понять физику процессов, приводящих к возникновению рентгеновского излучения в газоразрядной плазме.

Научная статья: V. Parkevich; K. V. Shpakov; I. S. Baidin; A. A. Rodionov; A. I. Khirianova; Ya. K. Bolotov; V. A. Ryabov. Angular anisotropy of hard x rays produced by laboratory atmospheric discharges J. Appl. Phys. 136, 163302 (2024) https://doi.org/10.1063/5.0227554

| 27.05.25 | 26.05.2025 Научная Россия. Внеземная жизнь: где же все? Подкаст «В мире науки»: Вячеслав Авдеев |

Мы продолжаем цикл подкастов «В мире науки», и сегодня у нас в гостях автор YouTube-канала «Улица Шкловского» Вячеслав Авдеев. Поговорим о поисках внеземной жизни и так называемом парадоксе Ферми: отсутствии сигналов от других цивилизаций и признаков жизни в наблюдаемой Вселенной. Какие объяснения молчащего космоса существуют? Возможна ли жизнь на основе кремния, азота, серы и бора? Какие из когда-либо зарегистрированных сигналов больше всего похожи на инопланетные? В разговоре с Яниной Хужиной наш гость рассказывает также о самых необычных внеземных явлениях: метановых озерах, космических «коровах», взрывах, длящихся несколько лет, и не только.

Справка: Вячеслав Юрьевич Авдеев ― младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), популяризатор науки, автор и ведущий YouTube-канала «Улица Шкловского».

https://scientificrussia.ru/articles/vnezemnaa-zizn-gde-ze-vse-podkast-v-mire-nauki-vaceslav-avdeev

| 27.05.25 | 26.05.2025 Первый технический. Российские физики выяснили, откуда берется рентгеновское излучение в искусственных молниях |

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Московского физико-технического института (МФТИ) провели серию экспериментов, раскрывающих механизмы генерации рентгеновского излучения в искусственных молниях. Исследование, опубликованное в Journal of Applied Physics, позволило впервые с высокой точностью зафиксировать временные и угловые характеристики этого явления, что открывает новые возможности для изучения природных молний и разработки технологий защиты от них.

Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ходе экспериментов ученые использовали высоковольтную установку, создающую импульсы напряжением до 1 мегавольта в воздушном промежутке длиной 55 см. Для регистрации рентгеновского излучения применялась система из 10 сцинтилляционных детекторов, расположенных по дуге с шагом 10 градусов. Это позволило не только зафиксировать вспышки, но и определить их направленность.

Полярные карты, иллюстрирующие пространственно-временные особенности эмиссий высокоэнергетичных фотонов во время разряда. Радиус карты – временная ось, угловая ось представлена десятью позициями рентгеновских детекторов с шагом 10 градусов, отдельные лучи соответствует угловой позиции рентгеновского детектора. Данные с детекторов – временные сигналы вспышек излучения, – соотнесены с временными лучами, направленными к угловым позициям детекторов. В угловых секторах данные интерполируются линейно. Интенсивность полярной карты описывает динамику амплитуды сигналов. На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev≈300кэВ).

Изображение Naked Science

Главное открытие заключалось в том, что рентгеновское излучение появляется еще до самой вспышки молнии, в момент, когда напряжение достигает максимального значения. При этом ученые обнаружили два разных типа излучения. Первый тип распространяется во всех направлениях, но при высоких энергиях излучение направлено к отрицательному электроду (аноду). Второй тип оказался более загадочным - это высокоэнергетические лучи, которые появляются на периферии от основного разряда, что пока не находит полного объяснения.

Статистические карты, иллюстрирующие все зарегистрированные рентгеновские вспышки с точки зрения их количества наблюдений (полученных при усреднении по временным интервалам в 1 нс) и суммарной мощности (сумма квадратов амплитуд всех полезных сигналов выше уровня шума). На рисунке приведены данные для серий измерений с алюминиевым фильтром толщиной 3 мм (энергия отсечки Ev≈17 кэВ), свинцовым фильтром толщиной 3 мм (Ev≈170 кэВ) и свинцовым фильтром толщиной 10 мм (Ev ≈ 300 кэВ).

Изображение Naked Science

(a) Область разрядного промежутка, выбранная для моделирования напряженности электрического поля. (b) Визуализация напряженности электрического поля (кВ/см) при напряжении 1 МВ с масштабной сеткой в миллиметрах. Приведены распределения поля для трех контрольных сечений, выделенных на картах.

Изображение Journal of Applied Physics

Физики установили, что причина появления рентгеновского излучения кроется в поведении электронов. Под действием огромного напряжения электроны разгоняются до чрезвычайно высоких скоростей и сталкиваются с молекулами воздуха, что и приводит к возникновению рентгеновского излучения.

Наши результаты показывают, что жесткое рентгеновское излучение в атмосферных разрядах связано со сверхбыстрыми процессами ионизации. Это открывает путь к более точному моделированию природных электрических разрядов, таких как молнии.

Ярослав Болотов, ассистент Физтех-кластера академической и научной карьеры МФТИ

Проведенные исследования впервые с высокой временной и пространственной точностью установили временные рамки и угловые характеристики рентгеновского излучения в разрядах. Это позволяет пересмотреть механизмы его генерации и учесть влияние сложных плазменных структур. Данные открытия имеют важное значение для понимания физических процессов, происходящих в грозовых облаках, а также могут найти применение в технологических разработках.

Александр Огинов, исполняющий обязанности заведующего Отделом физики высоких плотностей энергии Физического института имени П. Н. Лебедева

Ученые планируют изучить влияние других конфигураций электродов и параметров среды, а также повысить временное разрешение измерений. Эти исследования могут найти применение не только в атмосферной физике, но и в плазменных технологиях.