СМИ о нас

| 04.07.25 | 04.07.2025 Новости ВПК. Первый в РФ 50-кубитный квантовый компьютер прошел все испытания |

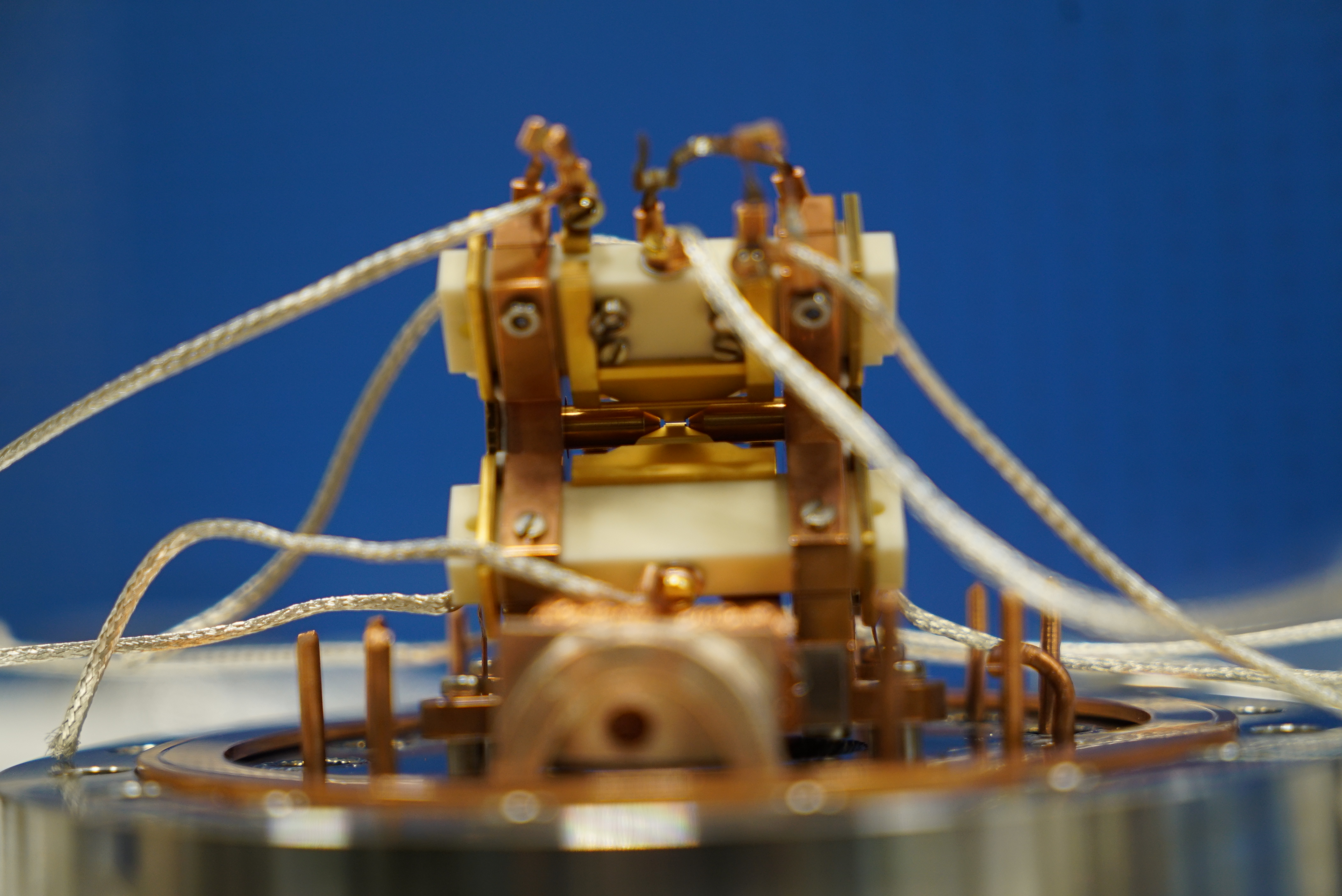

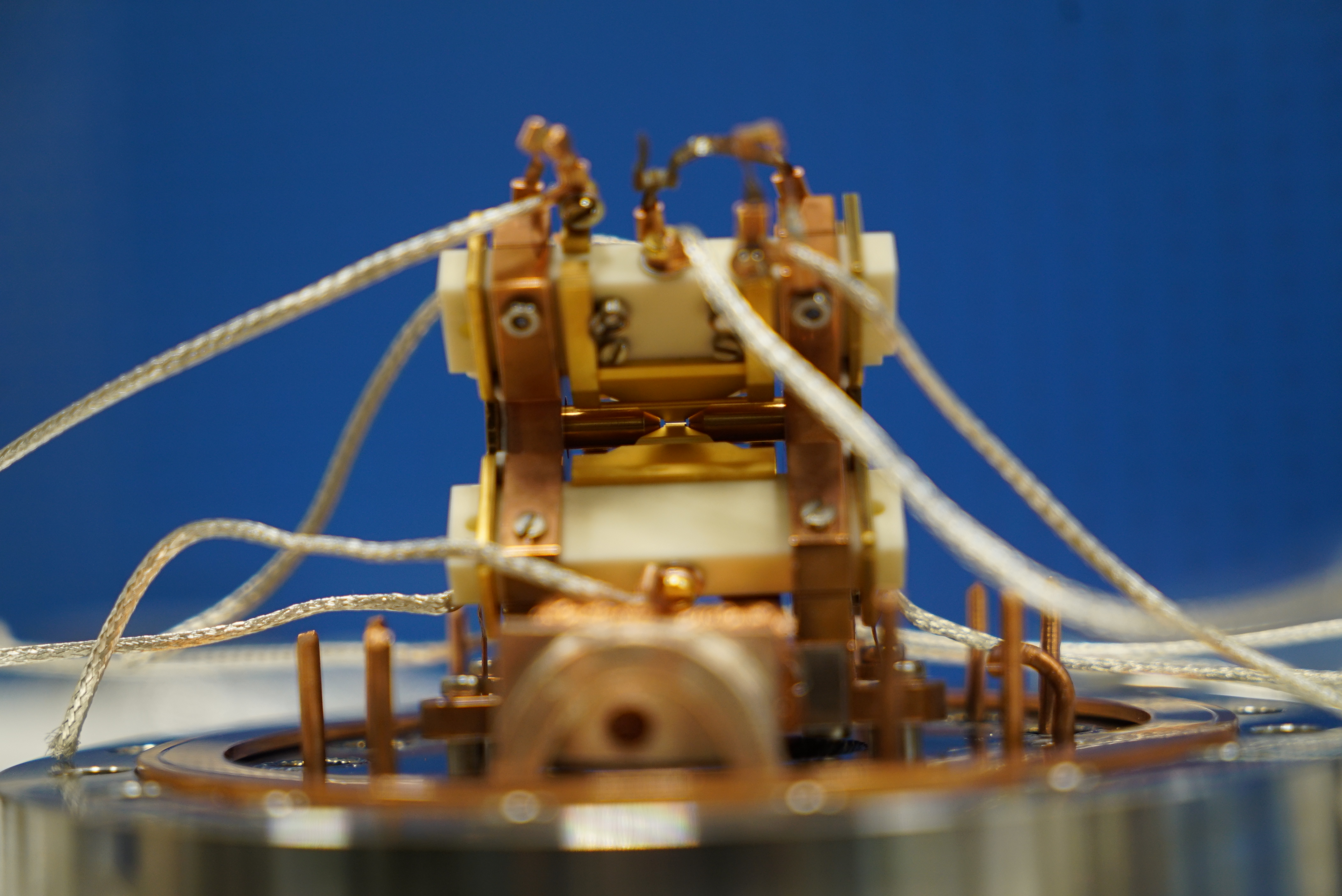

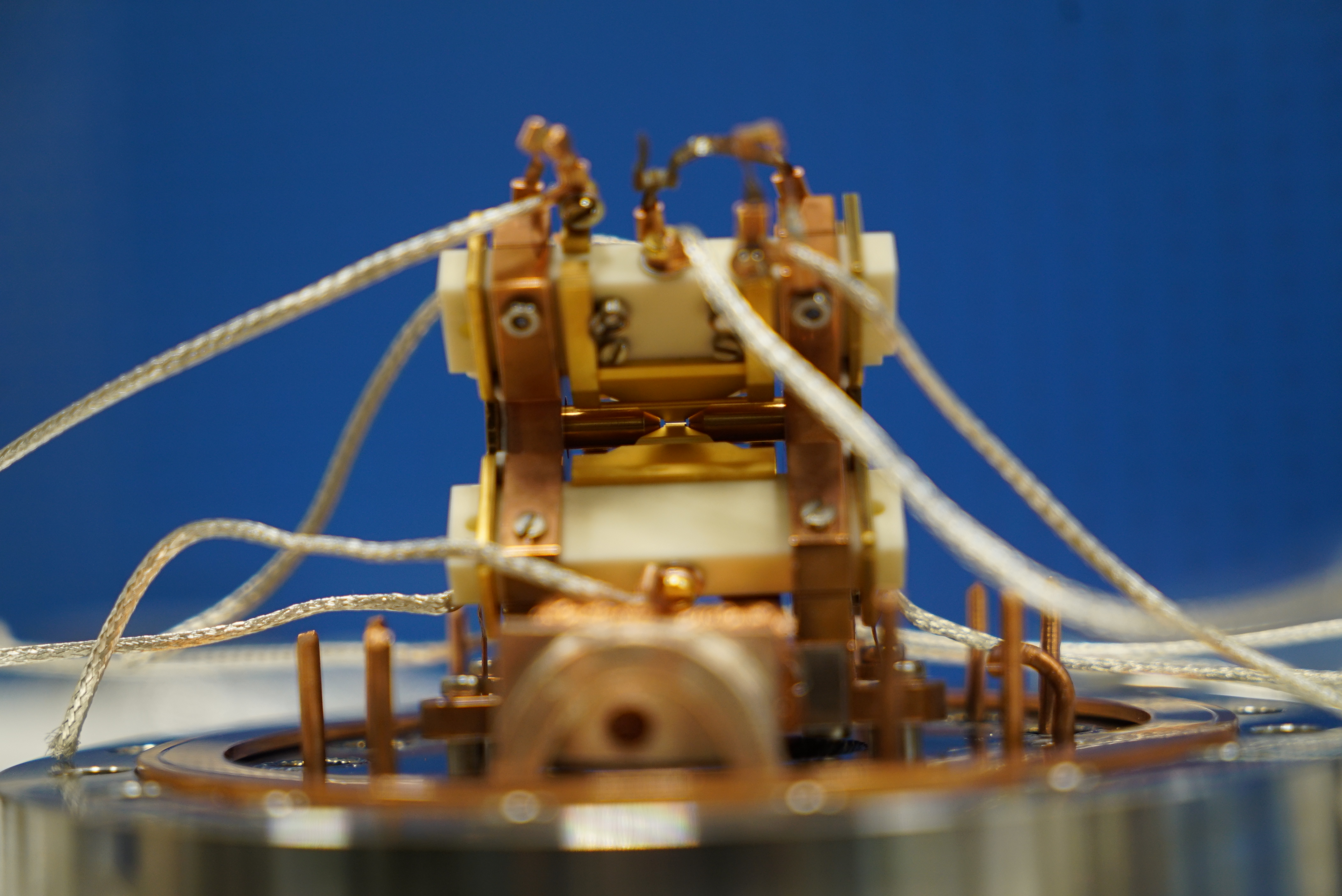

Квантовый процессор.

Российский 50-кубитный квантовый компьютер успешно прошел тестовые испытания. Об этом ТАСС сообщили в Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН), отметив, что успешное завершение испытаний открывает путь для создания серийных образцов квантовых вычислителей и их коммерческого использования.

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в России 50-кубитный компьютер, построенный по технологии холодных ионов, говорится в сообщении на сайте ФИАН.

Ученым удалось решить проблему увеличения числа кубитов без потери качества и скорости операций. Компьютер по своим характеристикам не уступает аналогам, а по ряду параметров превосходит их, отметили представители института.

Причем, по словам директора ФИАН, академика РАН Николая Колачевского, это не просто экспериментальный прототип, а «полноценная платформа для проведения исследований и решения задач».

Развивать систему планируется в направлении повышения точности операций и времени когерентности (согласованность квантовых колебательных процессов). Изучается также вопрос масштабирования устройств и серийного производства.

Разработка велась в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», утвержденной Правительством в 2020 г. и ставящей в качестве одной из целей создание до конца 2024 г. квантового вычислителя мощностью не менее 50 кубитов.

В процессе испытаний ученые использовали задачи, которые в будущем позволят проводить реальные квантовые расчеты — осуществили алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных; рассчитали структуру нескольких молекул; провели симуляцию ряда динамических систем.

В одном из экспериментов специалисты ФИАН обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр, что может применяться, например, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и др.

«В ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера — достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», — сказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

В российском вычислителе ученые используют цепочку из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺), охлажденных почти до абсолютного нуля. Одна из особенностей отечественного подхода — применение куквартов. Это системы, в которых ион может одновременно находиться не в двух состояниях, как в кубитах, а в четырех, что позволяет сохранять и обрабатывать больше информации, пояснили разработчики.

Кудиты (ионы, где больше двух кубитов) могут находиться в трех (кутриты), четырех (кукварты), пяти (куквинты) и более состояниях. Эти состояния позволяют плотнее кодировать данные в физических носителях, запускать более сложные и комплексные квантовые алгоритмы и наращивать мощность и скорость вычислений квантового процессора. Сейчас же большая часть исследований, посвященных квантовым операциям, сосредоточена на кубитах.

Самые передовые системы квантовых вычислений сталкиваются с двойной проблемой — как увеличить количество кубитов и уменьшить частоту ошибок, так как кубиты взаимодействуют с окружением, которое является источником шумов.

Российские ученые из МФТИ запустили первый российский 12-кубитный квантовый процессор в январе 2024 г. В феврале 2024 г. «Росатом» заявлял о создании 20-кубитного квантового компьютера на ионной платформе и 25-кубитного на атомной.

В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия.

«Прорывом» в квантовых вычислениях осенью 2024 г. СМИ называли 105-кубитный чип Willow от Google. Соединить 1,18 тыс. кубитов удалось калифорнийскому стартапу Atom Computing в октябре 2023 г., что более чем вдвое превысило предыдущее достижение IBM от ноября 2022 года — 433 кубита.

| 04.07.25 | 03.07.2025 SecurityLab.ru. 50 кубитов в деле: российский квантовый компьютер прошёл испытания и уже решает задачи |

Разработка велась в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» под эгидой Госкорпорации «Росатом», стартовавшей в 2020 году. Несмотря на то, что проект начинался практически с нуля, разработчикам удалось создать систему, не уступающую мировым аналогам, а по ряду параметров — их превосходящую.

В основе компьютера — цепочка из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺), удерживаемых лазерами и охлаждённых до околонулевых температур. Управление кубитами осуществляется с помощью лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы представляют собой последовательности таких воздействий.,

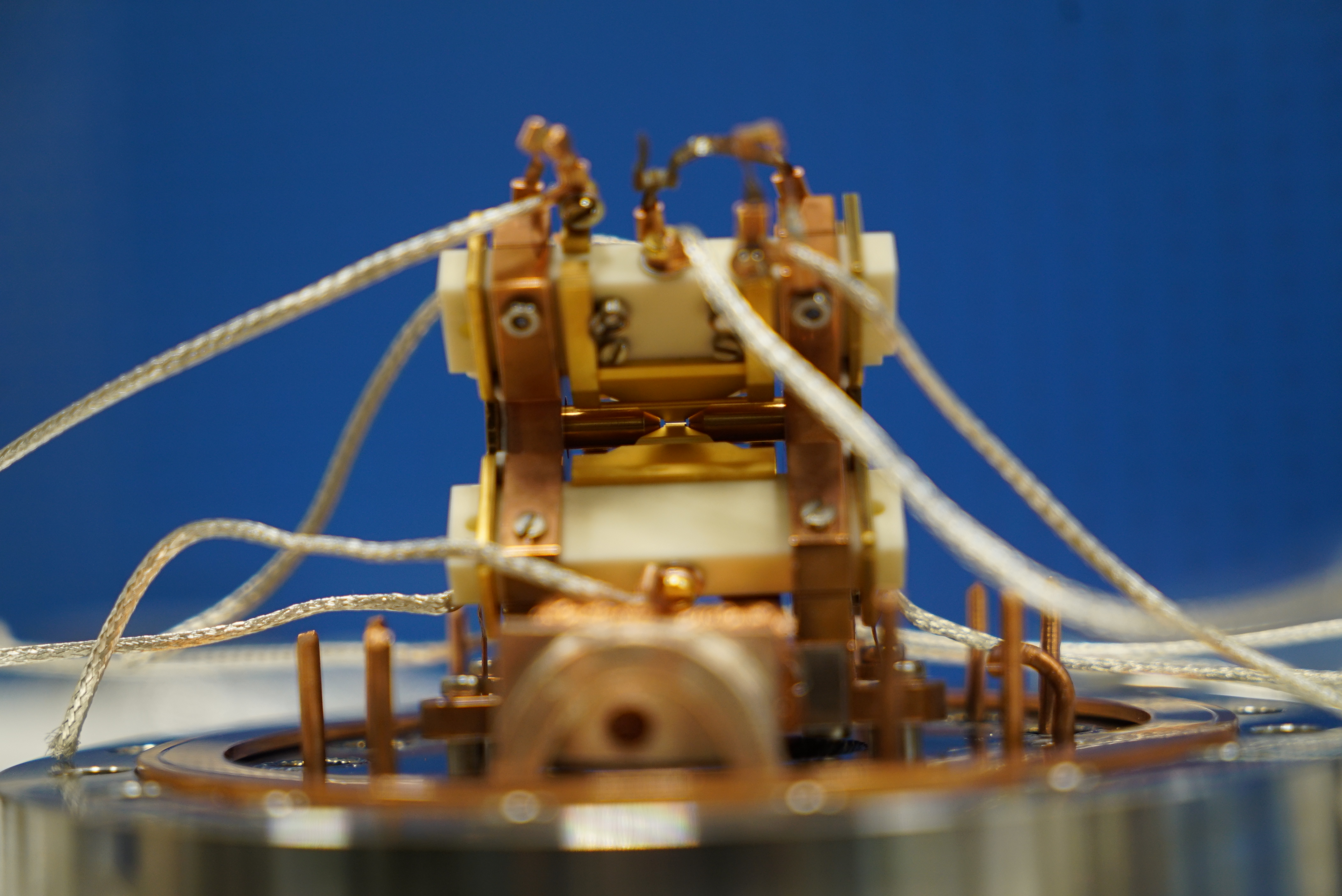

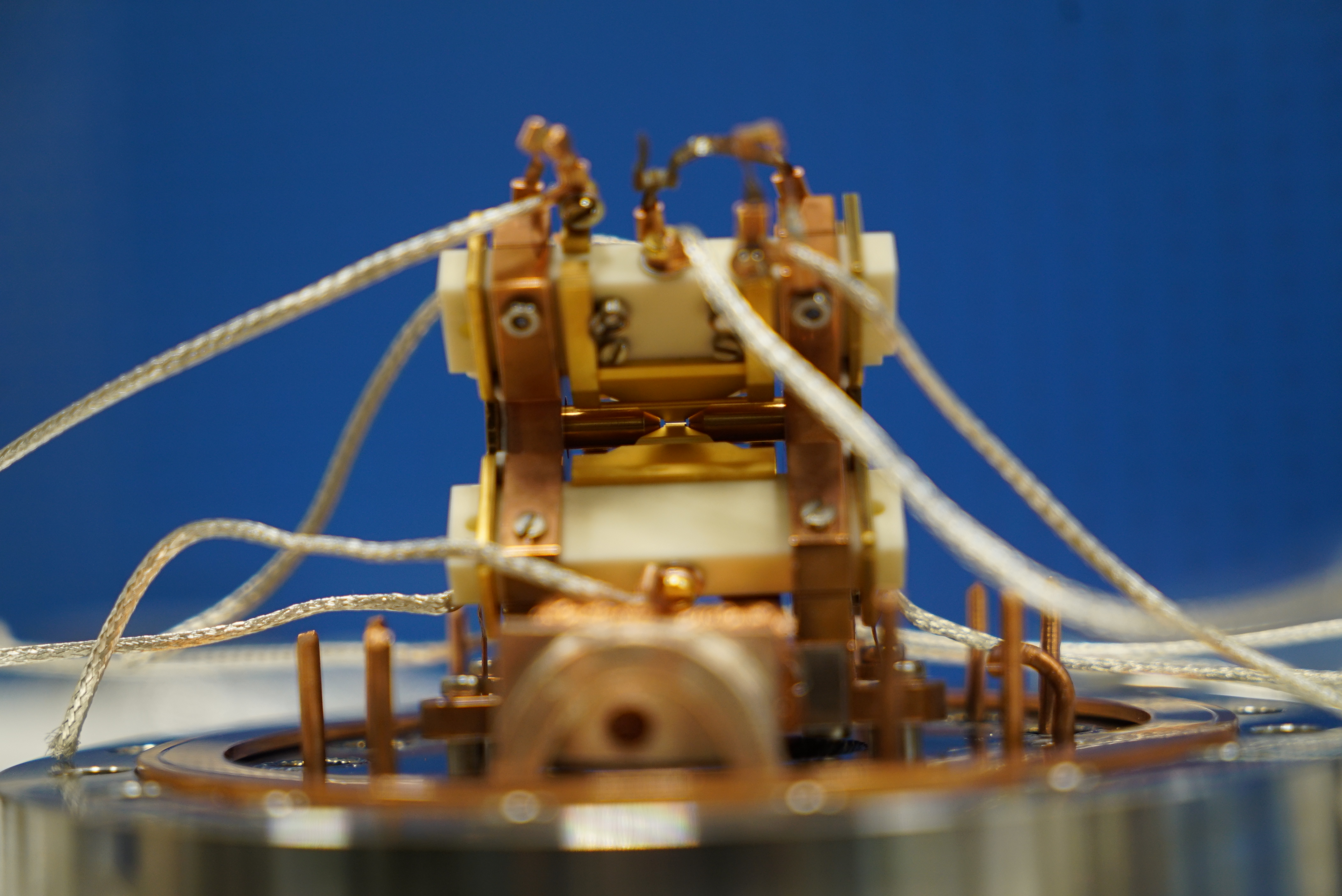

Ионная ловушка

В ходе испытаний использовались задачи, приближённые к реальному квантовому расчёту. В частности, был реализован алгоритм Гровера для поиска по неупорядоченной базе данных, рассчитана структура нескольких молекул и выполнена симуляция динамических систем.

Также специалисты ФИАН одними из первых в мире применили ионный процессор для решения практически значимых задач. В частности, была обучена нейросеть для сортировки написанных от руки изображений цифр. В будущем технология может использоваться, например, для поиска новых молекул, распознавания лиц, анализа ДНК и других задач.

По словам директора ФИАН, академика РАН Николая Колачевского, созданный в Институте квантовый компьютер — это полноценная платформа для проведения исследований и решения прикладных задач. Следующий этап развития связан с повышением точности операций и времени когерентности, а также с изучением новых подходов к использованию кудитов, в чём ФИАН уже является одним из лидеров. Параллельно ведётся работа по масштабированию устройств и подготовке к их серийному производству.

Колачевский также отметил, что коммерческие квантовые компьютеры должны стать результатом следующего этапа дорожной карты. Для этого необходимо обеспечить их компактизацию, автоматизацию, надёжность и возможность работы без постоянного обслуживания.

| 04.07.25 | 03.07.2025 НИА Наука. Российский прототип 50-кубитного квантового компьютера прошёл испытания |

Компьютер создан в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления», стартовавшей в 2020 году под эгидой Госкорпорации «Росатом». Как объяснили специалисты, в российском прототипе вычислителя для осуществления квантовых операций используют цепочку из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺). Их удерживают лазерами и охлаждают почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы — это последовательности таких воздействий.

«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители — наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач — научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Ещё один вызов — увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики прототипа компьютера — достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», — рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

Одна из особенностей отечественного подхода, пояснили разработчики, — применение куквартов. Это системы, в которых ион может одновременно находиться не в двух состояниях, как в кубитах, а в четырёх, что позволяет сохранять и обрабатывать больше информации.

Такая архитектура выгоднее для некоторых квантовых алгоритмов, и чтобы реализовать её, учёные ФИАН предложили ряд оригинальных научных и технических решений. К примеру, разработали новый способ защиты кудитов (ионов, где больше двух кубитов) от декогеренции, что важно, поскольку они, как более сложные, сильнее подвержены разрушению. Также были внедрены новые методы охлаждения ионов, фильтрации шумов лазера и многие другие инновации.

Вместе с тем в процессе испытаний учёные использовали задачи, которые в будущем позволят осуществлять реальные квантовые расчёты. В том числе осуществили алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных, рассчитали структуру нескольких молекул и провели симуляцию ряда динамических систем.

Помимо этого, специалисты ФИАН одни из первых в мире применили ионный процессор для решения практически полезных задач. Так, в ходе эксперимента они обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр. В будущем эта технология может применяться, к примеру, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и множества других операций.

«Разработанный в нашем Институте прототип квантового компьютера — это не просто экспериментальный прототип — это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где являемся одними из лидеров в мире. Также осваиваем подходы к масштабированию устройств и их серийному производству», — отметил директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский.

Он подчеркнул, что создание коммерческих квантовых компьютеров должно стать итогом следующего этапа дорожной карты. Разработка таких систем потребует их компактизации и автоматизации. Вместе с тем серийные вычислители должны обладать большей надёжностью и не требовать постоянного обслуживания.

| 04.07.25 | 03.07.2025 АМ Медиа. Российские физики успешно испытали отечественный квантовый компьютер |

Квантовый компьютер построен на технологии холодных ионов. Для вычислений используется цепочка из 25 ионов иттербия, которые удерживаются в ловушке с помощью лазеров и охлаждаются до околонулевых температур. Управление кубитами осуществляется с помощью лазерных импульсов.

Ключевая особенность установки — использование кудитов, способных находиться одновременно в четырёх состояниях, в отличие от классических кубитов, ограниченных двумя. Это позволяет обрабатывать больше информации. Учёные ФИАН также предложили ряд решений для совершенствования технологии — в том числе методы охлаждения, подавления шумов и защиты от декогеренции.

В ходе экспериментов в ФИАН реализовали алгоритмы Гровера для поиска по неупорядоченным базам данных, рассчитали структуру нескольких молекул и провели симуляции динамических систем. Кроме того, были проведены эксперименты по обучению нейросетей решению прикладных задач — например, распознаванию рукописных цифр.

По итогам работы участники проекта опубликовали статью в журнале «Успехи физических наук».

«Разработанный в нашем институте квантовый компьютер — это не просто экспериментальный прототип, а полноценная платформа для проведения исследований и решения практических задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и увеличением времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где остаёмся одними из мировых лидеров. Также осваиваем методы масштабирования и серийного производства устройств», — отметил директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский.

| 04.07.25 | 02.07.2025 Смотрим. Квантовые компьютеры позволят решать задачи проектирования новых материалов |

Первый российский 50-кубитный квантовый компьютер успешно прошел тестовые испытания в Физическом институте имени Лебедева РАН, в результате российские ученые не только догнали зарубежных лидеров отрасли, но и установили несколько мировых рекордов. Для некоторых квантовых алгоритмов российские ученые предложили ряд оригинальных научных и технических решений. В будущем эти открытия позволят решать задачи в том числе и в разработке новых лекарств, объяснил научный сотрудник лаборатории «Распределенные квантовые технологии для задач машинного обучения» Физического института имени Лебедева Российской академии наук Илья Заливако.

| 04.07.25 | 02.07.2025 Запорожское агентство новостей. В России протестировали первый 50-кубитный компьютер на холодных ионах |

Ученые из Физического института им. Лебедева РАН в ходе серии исследовательских экспериментов оценили ключевые характеристики первого российского 50-кубитного компьютера, построенного по технологии холодных ионов. Об этом сообщила пресс-служба научной организации.

Как объяснили специалисты, в российском вычислителе для осуществления квантовых операций используют цепочку из 25 ионов иттербия. Их удерживают лазерами и охлаждают почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов.

«В ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера — достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кубитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», — рассказал научный сотрудник института Илья Заливако.

В процессе испытаний ученые использовали задачи, которые в будущем позволят осуществлять реальные квантовые расчеты. В том числе осуществили алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных, рассчитали структуру нескольких молекул и провели симуляцию ряда динамических систем.

Несмотря на то, что разработчики начинали практически с нуля, по итогам проекта они догнали лидеров отрасли, создав систему, которая по своим характеристикам не уступает аналогам, а по ряду параметров превосходит их.

| 02.07.25 | 01.07.2025 3DNews. Отечественный квантовый процессор с наибольшим числом кубитов прошёл испытания и готов к масштабированию |

Учёные из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН опубликовали в журнале «Успехи физических наук» статью о всесторонних испытаниях созданного в России 50-кубитного квантового компьютера на холодных ионах. Это передовая разработка не только в России, но и в мире. Ряд применённых в системе технических решений не имеет аналогов и позволяет запускать квантовые алгоритмы на куквартах — кубитах с четырьмя состояниями.

Ионная ловушка — сердце 50-кубитного квантового процессора. Источник изображения: ФИАН

Российская разработка сравнима с переходом от памяти, записывающей два бита в ячейку, к памяти, записывающей четыре бита. Это не только увеличивает плотность размещения кудитов (кубитов с большим числом поддерживаемых состояний), но и требует более серьёзного подхода к снижению шумов — например, в лазерных импульсах, управляющих кубитами-холодными ионами.

Исследователи изначально поставили перед собой более сложную задачу — добиться возможности запуска на квантовой платформе более сложных алгоритмов без увеличения числа физических кубитов — и успешно её решили. Фактически платформа была создана в октябре 2024 года в рамках реализации дорожной карты «Квантовые вычисления», стартовавшей в 2020 году под эгидой Госкорпорации «Росатом». Спустя пять лет задача была выполнена, что зафиксировано в опубликованной научной работе.

«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители — наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач — научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов — увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера — достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», — рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

Как пояснили специалисты, в российском вычислителе для выполнения квантовых операций используется цепочка из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺), которые удерживаются лазерами и охлаждаются почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют с помощью лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы представляют собой последовательности таких воздействий.

В ФИАН отметили, что архитектура кудитов выгодна для ряда квантовых алгоритмов, и для её реализации учёные предложили ряд оригинальных научных и технических решений. В частности, был разработан новый способ защиты кудитов от декогеренции. Из-за большей сложности кудиты сильнее подвержены разрушению квантовых состояний, поэтому методы их защиты требуют более сложных подходов. Также были внедрены новые методы охлаждения ионов, фильтрации лазерных шумов и множество других оригинальных решений.

Для всестороннего испытания разработки были использованы задачи, которые в будущем позволят выполнять реальные квантовые расчёты. В частности, были реализованы алгоритмы Гровера, предполагающие поиск по неупорядоченной базе данных, произведены расчёты структур нескольких молекул, а также выполнены симуляции ряда динамических систем.

Кроме того, специалисты ФИАН одними из первых в мире применили ионный процессор для решения практически полезных задач. Так, в ходе эксперимента была обучена нейросеть, способная распознавать написанные от руки изображения цифр. В будущем такая технология может применяться, например, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, анализа ДНК и множества других задач.

«Разработанный в нашем Институте квантовый компьютер — это не просто экспериментальный прототип — это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где являемся одними из лидеров в мире. Также осваиваем подходы к масштабированию устройств и их серийному производству», — отметил директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский.

На следующем этапе реализации дорожной карты планируется создание коммерческих квантовых компьютеров. Разработка таких систем потребует компактных решений и высокой степени автоматизации. Серийные квантовые вычислители должны быть более надёжными и не требовать постоянного обслуживания.

| 02.07.25 | 01.07.2025 Московский комсомолец. Выполнил запутанную задачу: в России протестирован первый 50-кубитный квантовый компьютер |

Первый российский 50-кубитный квантовый компьютер успешно прошел тестовые испытания в Физическом институте им. Лебедева РАН. Несмотря на то что разработчики начинали практически с нуля, по итогам проекта они догнали зарубежных лидеров отрасли, а в чем-то даже обошли. В чем именно и как, выясняла обозреватель «МК».

Ионная ловушка – сердце 50-кубитного квантового процессора. Фото предоставлено Отделом по связям с общественностью ФИАН

Давайте еще раз разберемся, в чем принципиальное отличие квантового компьютера от обычного. Если единицей информации в классическом компьютере служит бит — элемент, который может быть либо «включен», либо «выключен», то в квантовом устройстве эту роль выполняет кубит, который может находиться в двух состояниях одновременно. Это и увеличивает его вычислительные мощности. Наиболее развитой технологией сегодня считается технология создания кубитов на основе сверхпроводниковых схем. Рекордсменом в этом классе считается 433-кубитный квантовый процессор Quantum Condor от компании IBM.

Как объяснили специалисты, в российском вычислителе в роли кубитов используются ионы, – цепочка из 25 ионов иттербия. Это заряженные атомы, ими заменили используемые ранее сверхпроводящие материалы. Технология ионных кубитов основана на использовании электромагнитных полей для захвата одиночных ионов в пространстве. Эти частицы подвешены в некой ловушке и остаются практически неподвижными, что снижает внешние помехи и позволяет удерживать их квантовое состояние дольше, чем в других системах.

Ионы удерживаются лазерами и охлаждаются почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы – это последовательности таких воздействий.

«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители – наиболее совершенные среди квантовых устройств, – поясняет научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

Еще одно новшество – увеличение достоверности вычислений за счет изменения архитектуры классических кубитов. Как пояснил «МК» один из разработчиков чудо-машины Илья Семериков, чтобы понять, какой квантовый компьютер лучше, важно учитывать сразу несколько параметров. И количество единиц информации – кубитов – лишь один из них. В компьютере разработчиков из ФИАНа их меньше, чем у мировых лидеров. Но такое малое количество единиц информации окупается высокой достоверностью одно-кубитной и двухкубитной операций.

Как же фиановцы достигли высокого качества? Дело том, что специалисты не пошли проторенной дорогой за своими западными коллегами, а решили задачу лихо, но элегантно, опробовав не простую кубитную (двухуровневую квантовую систему), а сразу четырехуровневую – кудитную, которая эффективней от 2 до 6 раз в зависимости от заложенных алгоритмов вычисления.

Архитектура кудитов выгоднее для некоторых квантовых алгоритмов, – поясняют в институте. Для нее здесь разработали и новый способ защиты ионов-кудитов от разрушения, и новые методы их охлаждения, фильтрации шумов лазера и ряд других инноваций.

Что же считали ученые на своем квантовом компьютере во время тестового испытания? К примеру, они впервые в России осуществили при помощи ионного процессора так называемые алгоритмы Гровера, которые предполагают многократное ускорение алгоритмов поиска несортированных, неупорядоченной баз данных. В ходе эксперимента они обучили при помощи квантового компьютера нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр.

Помимо этого, они рассчитали структуру молекул гидрида лития (LiH) и водорода (H2) и провели симуляцию ряда открытых квантовых систем, где применение кудитов дало существенный выигрыш. В общем, использовали задачи, которые в будущем позволят осуществлять реальные квантовые расчеты, к примеру, быстро распознавать лица в толпе, проверить ДНК, рассчитать точные прогнозы погоды.

Теперь о том, каким будет следующий шаг разработчиков. О нем нам рассказал директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский:

«Разработанный в нашем Институте квантовый компьютер – это не просто экспериментальный прототип. Это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности (сохранения нужного состояния молекул — Авт.). Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где являемся одними из мировых лидеров. Также осваиваем подходы к масштабированию устройств. Чтобы в будущем квантовыми компьютерами было удобно пользоваться, они должны быть более компактны, чем сейчас. Кстати, в зарубежных аналогах квантовых ионных компьютеров от американских IonQ, Quantinuum или от британской Oxford Ionics на один ион приходится только один кубит, поэтому масштабировать такие системы им будет сложнее, чем нам, имеющим теперь двухуровневую квантовую систему.

| 02.07.25 | 01.07.2025 IT Speaker. Первый российский квантовый компьютер прошел тестирование |

В России успешно протестирован 50-кубитный квантовый компьютер. Как сообщили в Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН), результаты испытаний открывают возможности для промышленного производства и коммерческого применения квантовых вычислительных устройств.

В ходе тестов ученые ФИАН проанализировали основные параметры первого российского 50-кубитного компьютера, который создан на основе технологии холодных ионов. Разработка осуществлена в рамках программы «Квантовые вычисления» под управлением «Росатома».

«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители – наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач – научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов – увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера – достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности – согласованной работы кубитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», – рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

В процессе испытаний использовались задачи, которые имитировали реальные квантовые вычисления, включая «алгоритм Гровера» для поиска в неструктурированных данных, расчет структуры молекул и моделирование динамических систем, сообщает ТАСС.

Директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский подчеркнул, что разработанный компьютер – полноценная платформа для исследований и решения задач, а не просто экспериментальный образец. Дальнейшее развитие системы направлено на повышение точности операций и времени когерентности, изучение новых подходов к использованию кубитов и масштабирование устройств для серийного производства. Колачевский отметил, что следующим этапом станет создание коммерческих квантовых компьютеров, которое требует компактизации, автоматизации, повышенной надежности и минимального обслуживания.

Ранее «Росатом» представил обширную базу данных, которая демонстрирует возможности применения квантовых вычислений в 11 секторах экономики, включая разработку лекарств, инженерные задачи и оптимизацию инвестиций.

https://itspeaker.ru/news/pervyy-rossiyskiy-kvantovyy-kompyuter-proshel-testirovanie/