СМИ о нас

| 02.02.26 | 30.01.2026 РБК. «РусСилику» посетил глава лаборатории ФИАН им. П.Н. Лебедева |

Александр Георгиевич Турьянский — известный ученый в области рентгеновской физики, доктор технических наук и профессор

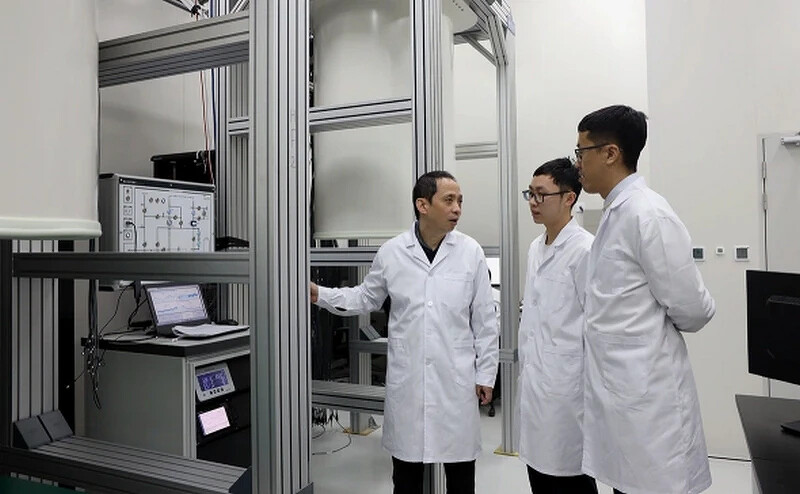

Источник изображения: Пресс-служба ООО «РусСилика»

Александр Георгиевич разработал технологии для изучения микро- и наноматериалов, которые используются в современных аналитических системах. Его рентгеновская платформа COMPLEFLEX-6 позволила создать новые измерительные системы, которые применяются в микроэлектронике, медицине, исследовании горных пород и различных материалов.

Генеральный директор «РусСилики» Леонид Павлович Грош отметил, что сотрудничество с ведущими учеными мирового уровня позволяет аккумулировать передовые знания и развивать новейшие технологии. Научные интересы Александра Георгиевича полностью совпадают с целями «РусСилики» в области разработки новых химических продуктов.

Во время презентации для сотрудников «РусСилики» профессор Турьянский рассказал о возможностях рентгеновских методов для изучения сложной структуры микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей, производимых на нашем заводе, а также для разработки новых материалов, таких как катализаторы и сорбенты.

Эта встреча стала началом долгосрочного сотрудничества между ФИАН и «РусСиликой»

https://companies.rbc.ru/news/8xOOQh1nDq/russiliku-posetil-glava-laboratorii-fian-im-pn-lebedeva/

| 02.02.26 | 29.01.2026 ИА Мангазея. Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о новом приборе для исследования Солнца |

Прибор для научного эксперимента «Солнце-Терагерц» позволит уточнить физические модели солнечных вспышек, тем самым улучшив прогнозирование космической погоды. Как сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта «Солнце-Терагерц» Максим Филиппов.

«Ожидается, что полученные данные позволят уточнить физические модели солнечных вспышек и процессов ускорения частиц, а также провести диагностику параметров плазмы в области энерговыделения. Улучшение понимания предвспышечных и вспышечных процессов имеет важное значение для задач прогноза космической погоды и оценки рисков для космических аппаратов и деятельности человека в открытом космосе», — сказал Максим Филиппов.

«Внедрение нового прибора «Солнце-Терагерц» станет значительным шагом вперед в исследовании Солнца и его влияния на Землю. Полученные данные не только расширят наши знания о физике солнечных вспышек, но и помогут обеспечить безопасность космической деятельности и защиту земной инфраструктуры от космической погоды», — резюмировал эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Бухтояров.

Источник фотографии: Пресс-служба Президентской академии в Санкт-Петербурге

| 02.02.26 | 27.01.2026 CNews. Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews |

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Квантовый компьютер способен решать задачи куда быстрее, чем классический суперкомпьютер — неудивительно, что на этот вид вычислений сегодня все смотрят с надеждой, гадая, когда же случится тот самый «квантовый переход». Разбираемся, что произошло в этой области за последний год и когда технологию начнут использовать для решения прикладных задач.

1. Квантовые компьютеры разогнали до 120 кубитов

В 2025 г. представлены самые производительные квантовые системы — ионные процессоры IonQ Tempo (компания IonQ, США) и Quantinuum Helios (компания Quantinuum, США) со 100 и 96 кубитами, соответственно. В лидерах квантовой гонки также оказались сверхпроводниковые процессоры IBM Starling (компания IBM, США) со 120 кубитами (2025 г.) и 105-кубитные Willow (компания Google, США) и Zuchongzhi 3.0 (Университет науки и технологий Китая), представленные в конце 2024 г.

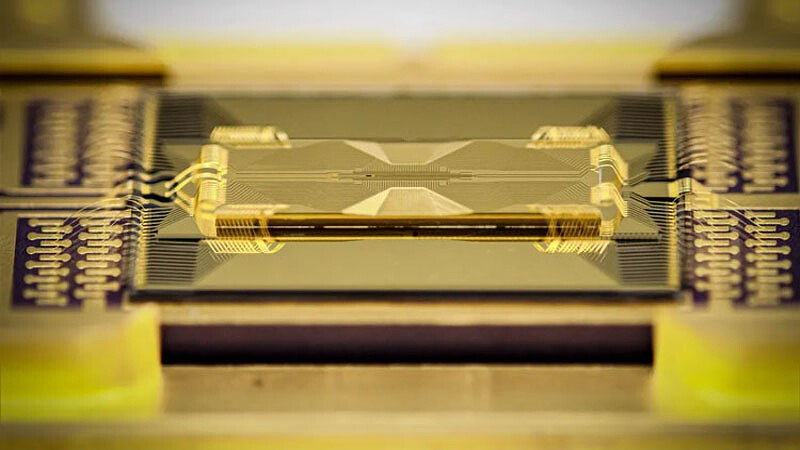

Ионный процессор IonQ Tempo

«В целом продолжается 15-летний тренд: каждые 2–2,5 года количество кубитов удваивается, а также в два раза улучшается их время когерентности (максимально возможное время отставания одного луча по отношению к другому, при котором когерентность, или взаимное постоянство относительной фазы между двумя или более волновыми процессами одной частоты, сохраняется — прим.ред.) и в два раза снижается количество ошибок», — отмечает Михаил Кольченко, главный эксперт «Росатом Квантовые технологии».

2. Появились новые методы коррекции ошибок квантовых компьютеров

Ощутимый прогресс наметился и в области коррекции ошибок и создании логических («безошибочных») кубитов. Известно, что квантовые состояния такие хрупкие, что их может нарушить даже космическое излучение, и это неминуемо сказывается на точности результатов. Из-за этого ошибки в вычислениях возникали каждые 100−1000 шагов, и квантовые машины просто не справлялись с решением практических задач на том же уровне, что классические процессоры.

В 2025 г. команда из Оксфорда и Осакского университета внедрила систему коррекции ошибок, результатом чего стала всего одна ошибка на 6,7 млн операций. Ученые работали с кубитами на основе ионов изотопов кальция-43, которые удерживали в электромагнитной ловушке в вакууме с помощью лазеров.

Прогресс наметился в создании «безошибочных» кубитов

А в ноябре 2025 г. IBM представила экспериментальный квантовый процессор Loon с ключевыми компонентами коррекции ошибок, который должен стать платформой для отработки технологий «безошибочного» процессора. Его выпуск планируется в 2029 г., для чего компания заключила соглашение с AMD.

3. «Квантовые ускорители» научили работать в связке с классическими суперкомпьютерами

Становится все более популярной концепция «квантовоцентричных суперкомпьютеров» — использование «квантовых ускорителей» (QPU), которые умеют работать в связке с классическими суперкомпьютерами. В 2025 г. IBM и AMD объединили усилия, чтобы создать гибридную вычислительную архитектуру — масштабируемые открытые платформы.

Дорожная карта IBM предусматривает создание 100 000-кубитного «квантовоцентричного» суперкомпьютера к 2033 г. В то же время уже сегодня во всем мире активно экспериментируют с гибридными системами. В 2024 г. суперкомпьютеры Summit (Национальная лаборатория Оук-Ридж, США) и Fugaku (Центр вычислительных наук Института физико-химических исследований в Кобе, Япония) из топ-100 интегрировали с квантовыми компьютерами, а в 2025 г. квантовым ускорителем был объединен суперкомпьютер Европейского космического агентства.

Совместное использование квантовых и классических вычислительных систем может быть эффективным

«Совместное использование квантовых и классических вычислительных систем выглядит наиболее вероятным сценарием в ближайшие годы в том числе и для задач квантового искусственного интеллекта, — говорит Михаил Кольченко. — В данной концепции квантовые сопроцессоры будут использоваться для выполнения определенных задач, таких как оптимизация, решение уравнений, преобразование Фурье (операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую функцию вещественной переменной — прим.ред.) и др. А классическая система возьмет на себя остальные задачи, в том числе и предобработку и постобработку данных».

4. Созданы мощнейший холодильник и виртуозные лазерные ловушки для стабилизации квантовых состояний

В Национальной ускорительной лаборатории Ферми в США к запуску готовится Colossus — мощный квантовый холодильник, в котором используется жидкий азот и два изотопа гелия. Газ в криосистеме проходит по стальным трубкам и охлаждается постепенно, достигая экстремально низких температур, которые позволяют поддерживать стабильность квантовых вычислений. Вокруг квантового процессора создается не только холод, но и вакуум с изоляцией от внешних шумов.

К запуску готовится Colossus — мощный квантовый холодильник

Еще один способ погасить движение материи вокруг квантового чипа — лазерные ловушки. Их проектированием занимаются исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). В августе 2025 г. они заявили, что обошлись без охлаждения и удержали квантовое равновесие с помощью лазерной ловушки. В эксперименте применялись три кремнеземных наночастицы, которые «подвесили» в воздухе лазерным пинцетом. В итоге им удалось убрать классические колебания.

Уточним: низкотемпературные криостаты применяются для сверхпроводниковых квантовых чипов, а лазерное охлаждение — для нейтрально-атомных квантовых процессоров. По сути, это две различные квантовые платформы, каждая со своими техническими особенностями.

5. ИИ стал бороться с ошибками квантовых компьютеров

Для создания надежных и безошибочных квантовых компьютеров активно используются модели ИИ, обученные распознавать закономерности в ошибках. Так, исследователи Google DeepMind и Quantum AI разработали ИИ-модель AlphaQubit на базе архитектуры Transformer, которая умеет находить ошибки в кубитах эффективнее в сравнении с методом тензорных сетей.

Искусственный интеллект также используется для проектирования и оптимизации квантовых схем (ведь чем меньше число логических операций над кубитами, тем они стабильнее). Обучение с подкреплением позволяет эффективно решать задачу по декомпозиции квантовых операций в последовательность элементарных квантовых вентилей (квантовый вентиль — это базовый элемент квантового компьютера, преобразующий входные состояния кубитов на выходные по определенному закону.).

Так, нейросеть AlphaTensor-Quantum, разработанная в 2025 г. Google DeepMind и Quantinuum, позволяет свести к минимуму использование ресурсоемких T-вентилей в квантовых схемах.

Ученые из Китая смогли использовать квантовый компьютер для тонкой настройки ИИ-модели

ИИ также используется для симуляции квантовых состояний и поведения устройств, и для анализа больших объемов экспериментальных данных с целью выявить закономерности и улучшить характеристики оборудования. Применяется ИИ и для оптимизации конструкции квантовых устройств. Так, ученые из российского университета ИТМО разработали ИИ-систему, которая находит нужные расположения атомов для поддержки долгоживущих состояний.

Отметим, что пока квантовое оборудование не позволяет реализовать на практике теоретические возможности полностью квантового машинного обучения (QQ-подход) и основной фокус сегодня делается на гибридных квантово-классических подходах. В то же время активно развивается квантовая обработка естественного языка (QNLP), квантовое компьютерное зрение (QCV), квантовые агенты и мультиагентные системы (QMAS).

В апреле 2025 г. ученые из Китая сообщили, что первыми в мире смогли использовать квантовый компьютер (Origin Wukong на 72 кубитах) для тонкой настройки модели с 1 млрд параметров, получив при этом улучшение эффективности обучения на 8,4%, сократив число параметров на 76%.

6. Россия создала три квантовых вычислителя мощностью 70 кубитов

Достигнут новый уровень размерности российских квантовых компьютеров, созданных в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям научными группами организаций-участниц экосистемы квантового проекта «Росатома».

Цепочка из 35 ультрахолодных ионов иттербия. Каждый ион кодирует в себе два кубита, формируя 70-кубитный квантовый регистр

В ходе контрольных экспериментов, которые проводились в рамках дорожной карты в декабре 2025 г., представлены прототипы 70-кубитного квантового вычислителя на ионах иттербия (с высокой точностью двухкубитной операции на уровне — 96,1%), квантового процессора в 72 кубита на ионах кальция (с рекордной для квантовых систем такого масштаба точностью двухкубитных операций на уровне 96,5%), а также 72-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия (с точностью двухкубитной операции на уровне 94%).

7. В России реализован самый большой в мире квантовый алгоритм на кудитах

Российские ученые из Физического института им. Лебедева РАН под руководством «Росатома» реализовали самый большой в мире квантовый алгоритм на кудитах (кудит — двухуровневый аналог кубита, кутриты — это 3 уровень, кукварты — 4-й. ). Исследователям удалось продемонстрировать обобщенный гейт Тоффоли (многокубитную логическую операцию) на 10 ионах. На момент публикации статьи про эксперимент в Physical Review Letters, это был самый большой подобный гейт, зафиксированный в мировой научной литературе.

Российские физики установили мировой рекорд квантовых вычислений

Предложенные подходы позволят решать задачи, ранее недоступные для квантовых компьютеров. Благодаря разработке существенно возрастет точность квантовых вычислений в ходе решения практических задач, включая задачи оптимизации, логистики, моделирования молекул.

«Без ложной скромности: в этой нише мы сейчас одни из лучших в мире, — отметил Евгений Киктенко, научный сотрудник группы квантовых информационных технологий РКЦ. — Мы рассматриваем выполнение квантовых операций не только набором двухуровневых систем. Реальные физические системы — они во многом многоуровневые, так что и нам нужно брать больше. И у нас очень хорошие результаты по использованию этой парадигмы многоуровневости».

8. Квантовая гонка обостряется: правительства и компании наращивают финансирование

Государственные ассигнования в сектор квантовых вычислений продолжает расти. Например, правительство Японии в 2025 г. объявило о выделении дополнительного бюджета размером 1,5 трлн иен (9,9 млрд долл.США) на развитие проектов в области чипов. В частности, 1,05 трлн йен направлено на исследования и разработку чипов нового поколения и квантовых компьютеров, а также 471,4 млрд йен на поддержку национального производства чипов. Также в июле 2025 г. правительство объявило о том, что дополнительно направляет 500 млрд йен (около 335 млн долл. США) на ускорение вывода на рынок продуктов квантового сектора.

Объем ежегодных венчурных инвестиций в кванты вырос

Испания в 2025 г. завершила первый этап квантовой программы с бюджетом 22 млн евро, на второй этап выделено уже 808 млн евро.

Кроме государственного финансирования во всем мире стремительно растут квантовые бюджеты крупных ИТ-компаний и венчурное финансирование. В частности, IBM объявила о планах инвестировать 30 млрд долл. в течении 5 лет в исследования и производство мейнфреймов и квантовых компьютеров на территории страны.

«Объем ежегодных венчурных инвестиций в кванты вырос с традиционных 2-2,5 млрд долл. до почти 10 млрд долл. в 2025 г., из них 80% — в США, включая две миллиардные сделки», — отмечает Михаил Кольченко.

9. Фармацевтические компании начали активно применять квантовые вычисления

В числе самых востребованных квантовых задач оказалось предсказательное моделирование лекарств — за счет новых принципов обучения нейронных сетей можно генерировать новые химические соединения с потенциальными лекарственными свойствами более эффективно.

В этом направлении работают крупные игроки фарминдустрии (Moderna, Roche, Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, которые разрабатывают собственные платформы по предсказанию лекарств. Так, на квантовом процессоре IBM R2 Heron с 156 кубитами исследователи Moderna смоделировали цепочку мРНК длиной 60 нуклеотидов. Предыдущий рекорд — 42 нуклеотида.

В РКЦ ученые создали квантовую модель, обученную на базе биологически активных соединений

В Канаде в Университете Торонто разработана квантовая генеративная модель для поиска возможных препаратов-ингибиторов онкогена K-Ras. Расчет позволил определить 15 перспективных молекул, две из которых были синтезированы и по своей эффективности существенно превзошли все существующие препараты.

В Российском квантовом центре ученые создали квантовую модель, обученную на базе биологически активных соединений: ее применили для предсказания более 4 тыс. новых потенциально синтезируемых лекарственных веществ.

С такими вычислительными ресурсами персонализированная фармацевтика вскоре станет возможной: квантовые алгоритмы смогут создавать препараты, оптимизированные под конкретного пациента.

10. Квантовые вычисления показали первые результаты в автомобильной и аэрокосмической отрасли

Еще одна сфера, в которой начали активно использовать квантовые вычисления — системы инженерного проектирования (CAD|CAЕ) или ПО для симуляции физических процессов в решении инженерных задач гидро-, аэро- и термодинамики. Квантовый компьютер способен эффективно решать системы линейных и нелинейных дифференциальных уравнений.

Так, компании Boeing, Airbus, Rolls-Royce, BMW заявили об использовании квантовых алгоритмов для решения уравнений при расчете аэродинамических свойств летательных аппаратов и автомобильной техники. Ansys интегрировала вариационный квантовый алгоритм для оптимизации матриц конечных элементов в коммерческий инженерный пакет LS-DYNA. Гибридная модель была протестирована на задачах моделирования сердечных насосов и расчета вибраций автомобиля, при этом удалось на 12% улучшить производительность вычислений.

Квантовые вычисления должны привести к повышению эффективности реактивных двигателей

Xanadu, Riverline и Rolls-Royce добились прогресса в моделировании воздушного потока реактивных двигателей, серьезно сократив время вычислений — с нескольких недель до менее чем часа. Такое ускорение открывает новые возможности для быстрого прототипирования в аэрокосмической отрасли, решая проблему длительного времени моделирования на традиционных суперкомпьютерах.

Отметим, что интеграция квантовых решений с традиционной инженерией на производствах делает их бюджетнее и практичнее. Квантовые ускорители начинают работать в одном контуре с серверами в дата-центрах, а сенсоры — с промышленными системами контроля. Эксперты предрекают массовое распространение таких гибридов в скором времени.

11. Квантовая угроза стала реальностью

Все более реальной для криптографии становится «квантовая угроза». Квантовые компьютеры за счет принципиально новой схемотехники и логики работы могут помочь злоумышленникам получить доступ к зашифрованным традиционными методами данным значительно быстрее.

В горизонте нескольких лет полностью небезопасными становятся многие традиционные алгоритмы криптографии: распределение ключей, асимметричное шифрование и электронные подписи.

Полностью небезопасными становятся многие традиционные алгоритмы криптографии

Специалисты Google пересмотрели свои оценки: для взлома криптосистемы RSA-2048 теперь потребуется значительно меньше квантовых ресурсов — 1 млн кубитов вместо прежних 20 млн. Появление таких систем ожидается в ближайшие 5–7 лет.

https://corp.cnews.ru/articles/2026-01-27_glavnye_sobytiya_v_sfere_kvantovyh

| 02.02.26 | 27.01.2026 НТА Приволжье. Самарские ученые изобрели левитатор для разработки ракетного топлива |

Самара. 27 января. НТА-Приволжье — Самарские ученые изобрели левитатор для разработки ракетного топлива.

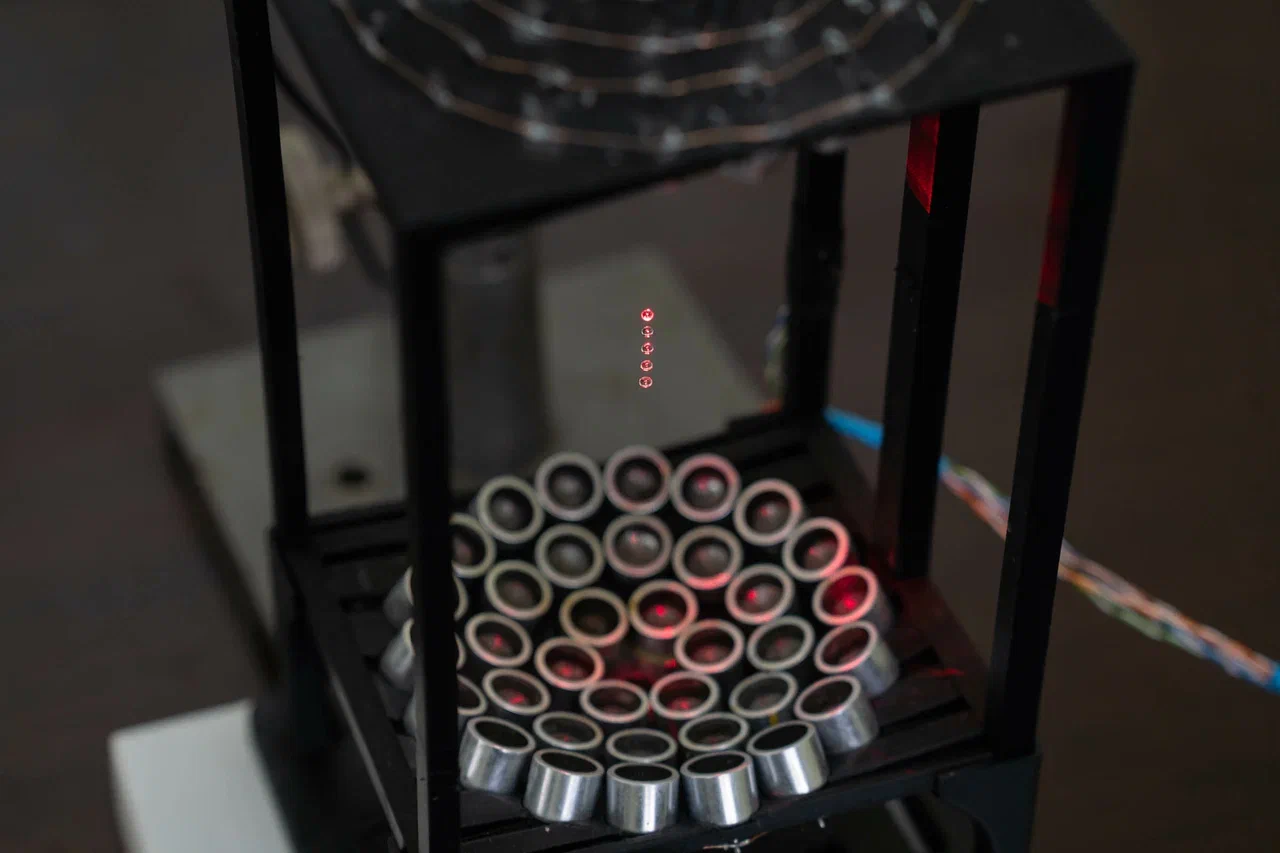

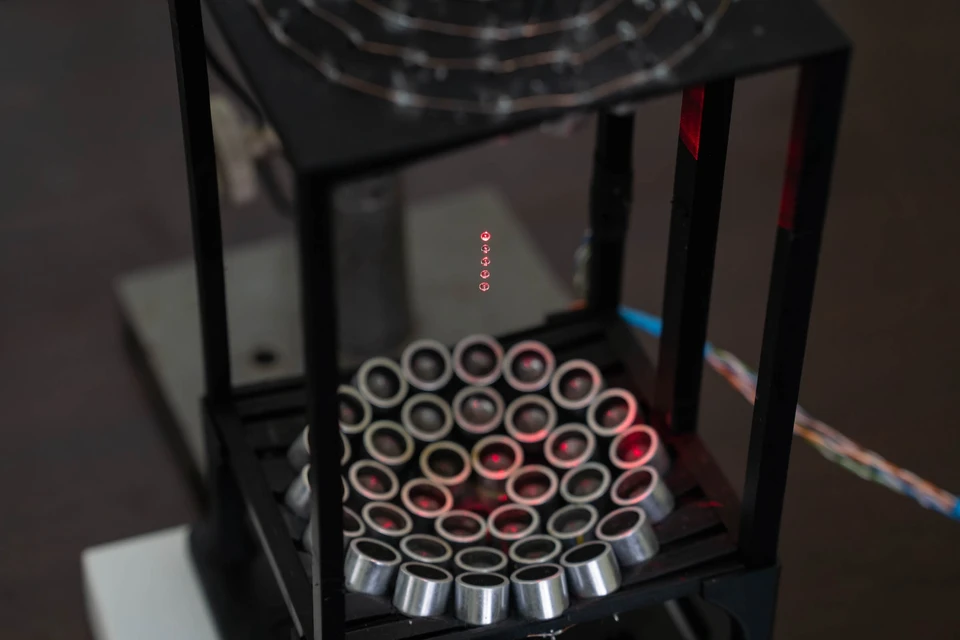

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ученые Самарского университета и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации.

Согласно информации, объект предназначен для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения.

Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации. Это значит, что капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.

Отмечается, что на основе этих энергоемких жидкостей можно создавать новые виды космического топлива. Они будут более эффективны и экологичны. Также установку акустической левитации, или просто левитатор предложат к использованию для изучения ионных жидкостей.

Ранее сообщалось, что ученые НГТУ запатентовали новый сверхпроводящий детектор.

Созданное с использованием гафния и палладия устройство способно регистрировать энергии в десятки раз меньше, чем существующие аналоги. Механизм найдет применение в высокочувствительных микрокалориметрах, квантовых вычислениях и фундаментальных исследованиях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

| 02.02.26 | 27.01.2026 ГТРК Самара. Ученые Самарского университета создали левитатор для испытания ракетного топлива |

Фото: Самарский университет/Олеся Орина

Специалисты Самарского университета и Физического института РАН разработали уникальную экспериментальную установку. С её помощью они испытывают компоненты для нового поколения ракетного топлива, которое должно быть более мощным и менее токсичным.

Устройство, называемое акустическим левитатором, удерживает капли жидкостей в воздухе с помощью ультразвука. Капли буквально парят, не касаясь стенок каких-либо сосудов. Это позволяет изучать химические реакции с большей точностью, так как на процесс не влияет материал ёмкостей.

В данный момент на установке тестируют так называемые ионные жидкости. Учёные заставляют парящие капли этих веществ сливаться с каплями окислителя и наблюдают, как происходит воспламенение и горение. Цель — найти самый эффективный и безопасный «рецепт» будущего космического топлива.

«Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, так называемые "бесконтейнерные условия", устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации – совсем почти как в космосе, при этом не нужно использовать специальные сложные испытательные стенды», — пояснил руководитель работы, доцент Самарского университета Иван Антонов.

Внешне установка напоминает этажерку с множеством ультразвуковых излучателей. Уникальность системы заключается в особом расположении этих излучателей и специальных алгоритмах управления, которые позволяют точно контролировать положение каждой капли.

Уже первые эксперименты показали важные результаты. Например, время задержки воспламенения для некоторых жидкостей оказалось в 2–3 раза меньше, чем в стандартных лабораторных тестах. Это говорит о том, что новая методика лучше моделирует реальные условия.

В ближайших планах учёных — испытания нового класса ионных жидкостей, разработанных в Институте органической химии РАН. Эти соединения очень энергоёмки, но при этом менее чувствительны к удару, что важно для безопасности.

А недавно самарские ученые создали тест для быстрой диагностики опасной инфекции. Как сообщили в пресс-службе вуза, принцип работы основан на изменении цвета синовиальной жидкости при взаимодействии с реагентами в стеклянной виале, что позволяет получить результат уже через 2–3 минуты.

| 02.02.26 | 27.01.2026 Наука Mail. Предложен способ испытания ракетного топлива с помощью левитации |

Способ отличается большей точностью и наглядностью при проведении экспериментов.

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Ученые из Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН создали установку левитации для разработки состава и испытания новых видов ракетного топлива. Способ отличается большей точностью и наглядностью при проведении экспериментов, сообщили в пресс-службе самарского университета.

«Ученые Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения. Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации, когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн», — рассказали в вузе.

В исследованиях также принимают участие ученые Института органической химии им. Зелинского РАН. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.

Как пояснили в университете, условия левитации дают возможность добиваться большей точности и наглядности при проведении химических экспериментов по сравнению с традиционными подходами. При проведении эксперимента в левитаторе капли испытуемого топлива парят в воздухе и не касаются стенок каких-либо емкостей. За счет этого уменьшается внешнее влияние на протекание химических реакций, а значит повышается точность эксперимента. Ученые уже испытывают в левитаторе компоненты, которые могут стать перспективными для создания более эффективных и экологичных ракетных топлив нового поколения. Это гипергольные ионные жидкости, способные самопроизвольно воспламеняться при контакте с окислителем. Изучая возникающие реакции воспламенения и горения, они подбирают наилучшую рецептуру для будущего космического топлива.

Особенности разработки.

«Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации — почти как в космосе, при этом не нужно использовать сложные испытательные стенды. Левитатор дает уникальную возможность изучать реакции на уровне одиночных капель и исследовать влияние размера отдельной капли на ее химическую активность. С помощью ультразвукового левитатора можно проводить исследования и по другим направлениям, например, более глубоко изучать процессы горения и впрыска топлива в двигателях, что позволит в будущем создавать более надежные и высокоэффективные двигатели», — пояснил доцент кафедры оптики и спектроскопии самарского университета Иван Антонов.

Ведущиеся на установке исследования должны выявить взаимосвязь между структурой ионной жидкости и ее самовоспламеняемостью при контакте с окислителем. На основании найденных закономерностей ученые хотят получить новые оптимальные по свойствам гипергольные ионные жидкости и разработать новые методы их синтеза. В ближайшее время на левитаторе планируют провести серию экспериментов с разработанным в Институте органической химии РАН новым классом ионных жидкостей, обладающих высокими детонационными характеристиками.

| 02.02.26 | 27.01.2026 Телеграм-канал Самарский университет онлайн. Ученые разработали и изготовили экспериментальную установку левитации |

Новости науки!

Ученые нашего университета и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения.

Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.

«На основе этих энергоемких жидкостей можно создавать новые виды космического топлива – более эффективные и экологичные. Мы предложили использовать для экспериментального изучения ионных жидкостей новое устройство – установку акустической левитации, или просто левитатор», – рассказал Иван Антонов, доцент кафедры оптики и спектроскопии.

| 02.02.26 | 27.01.2026 СитиТрафик. Российские ученые создали левитатор для разработки "рецептов" нового ракетного топлива |

Установка позволяет добиться высокой точности при проведении химических экспериментов.

Экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов топлива нового поколения, разработали и изготовили ученые Самарского университета им. Королёва и Физического института им. Лебедева РАН. Она позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки жидкостей висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн. Такие условия дают возможность добиваться большей точности при проведении химических экспериментов.

На созданном левитаторе уже идут эксперименты с жидкостями, которые в будущем могут стать компонентами перспективного ракетного топлива.

В ближайшее время на левитаторе планируется провести серию экспериментов с новым классом ионных жидкостей, сообщила пресс-служба самарского вуза во вторник, 27 января.

https://citytraffic.ru/2026/1/400842/rossiiskie-ychenie-sozdali-levitator-dly

| 02.02.26 | 27.01.2026 Комсомольская правда. В Самаре разработали левитатор для химических экспериментов |

Установка позволит проводить эксперименты.

Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета им. Королева и физического института им. Лебедева РАН разработали экспериментальную установку левитации. Она предназначена для проведения испытаний и подбора малотоксичных ракетных топлив.

- Оборудование дает возможность исследовать капли разных материалов в условиях акустической левитации. Это значит, что капли тестируемых жидкостей остаются в воздухе, удерживаемые воздействием ультразвуковых волн, - сообщили в пресс-службе самарского вуза.

Левитация обеспечивает более высокую точность и наглядность при проведении химических экспериментов по сравнению с традиционными методами. Капли, парящие в воздухе, не контактируют со стенками сосудов или ёмкостей, что снижает внешнее воздействие на химические реакции.

| 02.02.26 | 27.01.2026 НИА Самара. Ученые Самарского университета и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации |

Ученые Самарского университета и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения.

Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.

«На основе этих энергоемких жидкостей можно создавать новые виды космического топлива – более эффективные и экологичные. Мы предложили использовать для экспериментального изучения ионных жидкостей новое устройство – установку акустической левитации, или просто левитатор», – рассказал Иван Антонов, доцент кафедры оптики и спектроскопии.

Фото: Самарский университете