СМИ о нас

| 17.07.25 | 11.07.2025 Телеграм-канал Росатом Квантовые технологии. Семинар по внедрению квантовых технологий в атомной отрасли прошел в ФИАН |

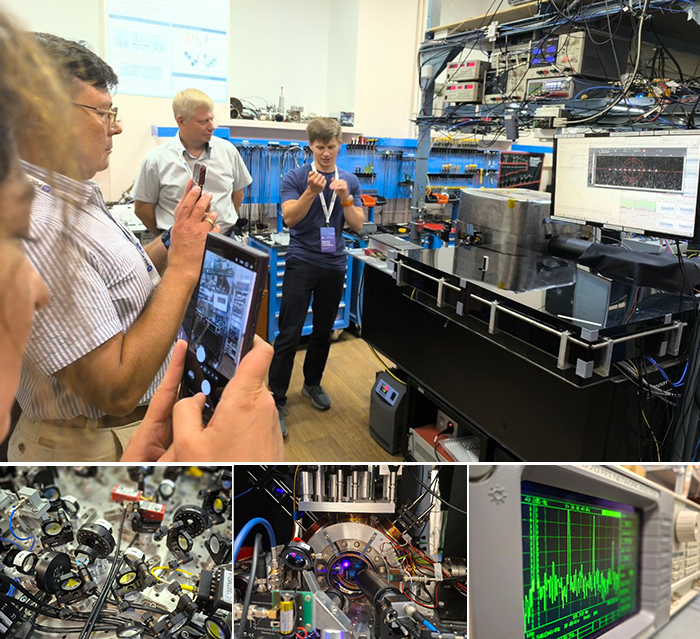

Семинар по внедрению квантовых технологий в атомной отрасли прошел накануне на площадке Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). (https://t.me/lpi_ras)

Целью мероприятия стало погружение специалистов различных дивизионов «Росатома» в квантовые технологии, а также выработка подходов к формированию «квантовых задач» в различных направлениях деятельности Госкорпорации.

Перед участниками семинара выступили директор по квантовым технологиям «Росатома» Екатерина Солнцева, директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский, директор по развитию бизнеса «Росатом Квантовые технологии» Ярослав Борисов, а также другие эксперты квантового блока «Росатома».

Обсудили:

Научные разработки в области квантовых технологий.

Результаты дорожной карты «Квантовые вычисления» за 2020-2024 гг. и цели Квантового проекта до 2030 г.

Мировую практику по применению квантовых технологий.

Развитие кадрового потенциала внутри отрасли и другие программы сотрудничества.

В фокусе:

панельная дискуссия «Апробация квантовых технологий в атомной отрасли» с участием директора по цифровизации ПН «Прорыв» Андрея Федоровского, директора департамента цифровизации и IT «Росатом Машиностроение» Олега Апанасика, директора департамента цифровой трансформации АО «ТВЭЛ» Павла Шульги и директора департамента по инновациям и технологиям АО «Техснабэкспорт» Михаила Барышникова.

Кульминацией мероприятия стало проведение в реальном времени эксперимента по поиску по неупорядоченной базе данных с использованием квантового вычислителя и посещение лабораторий ФИАН с ионным квантовым компьютером.

| 17.07.25 | 11.07.2025 ВКонтакте Росатом Квантовые технологии. «Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологи |

«Я видел квантовый компьютер!»: «Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологии

Специалисты атомной отрасли и партнерских организаций смогут познакомиться с работой самого мощного российского квантового вычислителя.

На площадке Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) прошло стартовое мероприятие проекта с участием специалистов атомной отрасли.

Программа реализуется под девизом «Я видел квантовый компьютер!» и предполагает серию мероприятий с посещением лаборатории ФИАН, где находится квантовый вычислитель, а также дискуссиями о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий.

Квантовый компьютер на ионной платформе создан научными группами Квантового проекта «Росатома» из ФИАН и Российского квантового центра (РКЦ) в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям.

Программа «погружения» в квантовые технологии – важный этап работы по практическому внедрению квантовых вычислений в атомной отрасли. Это уникальная возможность познакомиться с ионным квантовым компьютером для «квантовых амбассадоров», в числе которых – ярко проявившие себя молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также крупнейшие индустриальные партнеры, готовые принимать активное участие в отечественном Квантовом проекте, организатором которого выступает Госкорпорация «Росатом».

В июне с квантовым компьютером в ФИАН уже познакомились участники и эксперты квантовой компетенции Atomskills из российских университетов и колледжей.

«Мир выходит на новый, квантовый технологический виток. Как атом в прошлом веке, квантовые технологии становятся одним из ключевых направлений развития мировой научной и инженерной мысли. На наших глазах «кванты» становятся частью бизнес-повестки крупнейших корпораций. Стратегически мыслящие руководители и эксперты из различных сегментов экономики учатся их применению, формулируют «квантовые» задачи. И, конечно, для таких энтузиастов очень важно увидеть своими глазами действующие российские квантовые вычислители и другие достижения российского Квантового проекта».

| 17.07.25 | 11.07.2025 Телеграм-канал Росатом Квантовые технологии. «Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологи |

«Я видел квантовый компьютер!»: «Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологии

Специалисты атомной отрасли и партнерских организаций смогут познакомиться с работой самого мощного российского квантового вычислителя.

На площадке Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) прошло стартовое мероприятие проекта с участием специалистов атомной отрасли.

Программа реализуется под девизом «Я видел квантовый компьютер!» и предполагает серию мероприятий с посещением лаборатории ФИАН, где находится квантовый вычислитель, а также дискуссиями о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий.

Квантовый компьютер на ионной платформе создан научными группами Квантового проекта «Росатома» из ФИАН и Российского квантового центра (РКЦ) в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям.

Программа «погружения» в квантовые технологии – важный этап работы по практическому внедрению квантовых вычислений в атомной отрасли. Это уникальная возможность познакомиться с ионным квантовым компьютером для «квантовых амбассадоров», в числе которых – ярко проявившие себя молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также крупнейшие индустриальные партнеры, готовые принимать активное участие в отечественном Квантовом проекте, организатором которого выступает Госкорпорация «Росатом».

В июне с квантовым компьютером в ФИАН уже познакомились участники и эксперты квантовой компетенции Atomskills из российских университетов и колледжей.

Директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева:

«Мир выходит на новый, квантовый технологический виток. Как атом в прошлом веке, квантовые технологии становятся одним из ключевых направлений развития мировой научной и инженерной мысли. На наших глазах «кванты» становятся частью бизнес-повестки крупнейших корпораций. Стратегически мыслящие руководители и эксперты из различных сегментов экономики учатся их применению, формулируют «квантовые» задачи. И, конечно, для таких энтузиастов очень важно увидеть своими глазами действующие российские квантовые вычислители и другие достижения российского Квантового проекта».

| 11.07.25 | 11.07.2025 Про город Самара. Росатом запустил экскурсии к квантовому компьютеру для молодых исследователей |

Государственная корпорация «Росатом» инициировала программу «Я видел квантовый компьютер!», направленную на ознакомление представителей атомной отрасли и их партнеров с новейшими отечественными разработками в области квантовых технологий.

Центральным экспонатом программы выступит 50-кубитный ионный квантовый компьютер на основе ионов иттербия, размещенный в лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН).

В рамках программы предусмотрена не только демонстрация оборудования, но и обсуждение актуальных мировых и российских достижений в сфере квантовых вычислений. Участие в мероприятии примут молодые ученые, руководители предприятий и представители компаний, проявляющих интерес к внедрению квантовых технологий.

По мнению экспертов «Росатом квантовые технологии», подобные мероприятия способствуют повышению осведомленности бизнеса о потенциале квантовых вычислений. Директор по квантовым технологиям Росатома Екатерина Солнцева отметила, что многие компании уже интегрируют квантовые решения в свои стратегические планы, и для них крайне важно ознакомиться с реальными результатами в данной области, пишет Ферра.

| 11.07.25 | 11.07.2025 Ferra.ru. Росатом запустил экскурсии к квантовому компьютеру Участники увидят 50-кубитный вычислитель на ионах иттербия |

Участники увидят 50-кубитный вычислитель на ионах иттербия

Госкорпорация Росатом организовала программу «Я видел квантовый компьютер!», в рамках которой представители атомной отрасли и партнеры смогут познакомиться с отечественными квантовыми технологиями. Основной объект показа — 50-кубитный квантовый компьютер на ионах иттербия, расположенный в лаборатории Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

/imgs/2025/07/11/08/6863584/d08b89d862a2988816cbf2580882dc0581c180e7.jpeg)

Программа включает не только демонстрацию оборудования, но и дискуссии о мировых и российских разработках в области квантовых вычислений. Участие в ней примут молодые исследователи, руководители предприятий и представители компаний, заинтересованных в применении квантовых технологий.

Как отмечают в «Росатом квантовые технологии», такие мероприятия помогают бизнесу лучше понимать возможности квантовых вычислений. По словам директора по квантовым технологиям Росатома Екатерины Солнцевой, многие корпорации уже включают квантовые решения в свою стратегию, и для них важно увидеть реальные достижения в этой области

https://www.ferra.ru/news/v-rossii/rosatom-zapustil-ekskursii-k-kvantovomu-kompyuteru-11-07-2025.htm

| 11.07.25 | 11.07.2025 ТАСС. Росатом запустил программу "Я видел квантовый компьютер!" |

Ознакомление с российским 50-кубитным квантовым компьютером на основе ионов иттербия предполагает серию мероприятий с посещением лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, где находится квантовый вычислитель, а также дискуссиями о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий

Росатом запустил программу под девизом "Я видел квантовый компьютер!". Как сообщает пресс-служба "Росатом квантовые технологии" (РКТ), участники программы - представители атомной отрасли и компаний-партнеров - смогут познакомиться с работой самого мощного российского квантового вычислителя.

Ознакомление с российским 50-кубитным квантовым компьютером на основе ионов иттербия предполагает серию мероприятий с посещением лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), где находится квантовый вычислитель, а также дискуссиями о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий. Программа "Я видел квантовый компьютер!" - это уникальная возможность познакомиться "лично" с ионным квантовым компьютером для "квантовых амбассадоров", в числе которых - ярко проявившие себя молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также крупнейшие индустриальные партнеры, готовые принимать активное участие в отечественном квантовом проекте, организатором которого выступает госкорпорация "Росатом", отмечается в сообщении РКТ.

"На наших глазах "кванты" становятся частью бизнес-повестки крупнейших корпораций. Стратегически мыслящие руководители и эксперты из различных сегментов экономики учатся их применению, формулируют "квантовые" задачи. И, конечно, для таких энтузиастов очень важно увидеть своими глазами действующие российские квантовые вычислители и другие достижения российского квантового проекта", - цитируются в сообщении слова директора по квантовым технологиям Росатома Екатерины Солнцевой.

| 11.07.25 | 10.07.2025 Мобильный форум. Микроэлектроника: В Троицке восстановили и модернизировали советский электронный литограф |

Несмотря на то, что электронный нанолитограф ZBA - это "старичок", разработанный в 1980-1990 годы, в Троицком подразделении ФИАН посчитали, что вернуть установку к жизни будет небесполезным. На постсоветском пространстве работало несколько сотен таких установок. Тем более, что в ходе реинжиниринга, часть узлов была переработана с учетом современных возможностей. Об этом сообщает ТАСС.

На воссозданной установке можно производить элементы спектрометров и компоненты, необходимые, например, для изготовления дифракционных оптических элементов и фазовых решеток для систем компьютерного зрения и микроскопии.

На ней были созданы дифракционные решетки скользящего падения с переменным периодом, - такие применяют в рентгеновской оптике.

Установка может работать с пластинами 150х150 мм.

В установке пучок электронов используется для структурирования поверхности специального полимерного материала (резиста). Полученные дифракционные структуры можно использовать в голографии, системах дополненной реальности, при создании масок для фотолитографии.

Насколько я понял из источника, на серийное производство установки в Троицке пока не замахивались, восстановили ее для собственных нужд.

| 10.07.25 | 10.07.2025 Вестник ГЛОНАСС. Успешно завершены испытания квантового компьютера, превосходящего все зарубежные аналоги |

Новостной сайт Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук информирует о том, что учёные института успешно завершили испытания 50-кубитного квантового компьютера, разработанного на основе технологии холодных ионов.

Понадобилась серию экспериментов, чтобы оценить ключевые характеристики первого отечественного 50-кубитного компьютера, созданного по технологии холодных ионов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Успехи физических наук».

Разработка этого компьютера стала частью проекта «Квантовые вычисления», который стартовал в 2020 году под эгидой Госкорпорации «Росатом». Несмотря на то, что проект начался с нуля, разработчикам удалось достичь значительных результатов и создать систему, которая не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит аналогичные зарубежные аналоги.

В основе работы российского компьютера лежит использование цепочки из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺). Ионы удерживаются лазерами и охлаждаются почти до абсолютного нуля. Управление кубитами осуществляется с помощью лазерных импульсов, а квантовые алгоритмы представляют собой последовательности таких воздействий.

Как отметили специалисты, ионные вычислители являются наиболее совершенными среди квантовых устройств при работе с количеством кубитов до полусотни. Одной из ключевых задач при их создании является разработка методов управления кубитами таким образом, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Кроме того, необходимо увеличивать количество кубитов без потери качества и скорости работы.

В ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера, такие как точность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — время, в течение которого кубиты сохраняют своё квантовое состояние.

Одной из особенностей российского подхода является использование куквартов — систем, в которых ион может находиться не в двух, а в четырёх состояниях одновременно. Это позволяет обрабатывать больше информации и использовать более сложные квантовые алгоритмы.

Для реализации такой архитектуры учёные Физического института имени П.Н. Лебедева предложили ряд оригинальных научных и технических решений. В частности, был разработан новый метод защиты кудитов (ионов с более чем двумя кубитами) от декогеренции, которая может привести к разрушению квантового состояния. Также были внедрены новые методы охлаждения ионов и фильтрации шумов лазера.

В процессе испытаний были использованы задачи, которые в будущем позволят проводить реальные квантовые вычисления. В частности, были реализованы алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск в неупорядоченной базе данных, рассчитаны структуры нескольких молекул и проведены симуляции динамических систем.

Кроме того, учёные Физического института имени П.Н. Лебедева стали одними из первых в мире, кто применил ионный процессор для решения практических задач. В ходе эксперимента они обучили нейросеть распознавать рукописные изображения цифр. В дальнейшем эта технология может быть использована для поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, анализа ДНК и других операций.

«Разработанный в нашем институте квантовый компьютер — это не просто экспериментальный прототип, а полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы будет связан с повышением точности операций и времени когерентности. Кроме того, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, в которых мы являемся одними из лидеров в мире. Также мы работаем над масштабированием устройств и их серийным производством», — отметил директор Физического института имени П.Н. Лебедева, академик РАН Николай Колачевский.

Он подчеркнул, что создание коммерческих квантовых компьютеров должно стать следующим этапом развития проекта. Для этого необходимо уменьшить размеры устройств и автоматизировать их работу. Кроме того, серийные компьютеры должны быть более надёжными и не требовать постоянного обслуживания.

| 09.07.25 | 08.07.2025 Научная Россия. Единица порядочности в науке «один Тамм» – 130 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма |

Теоретический отдел ФИАН был образован одновременно с Физическим институтом АН СССР в 1934 году. На должность начальника Отдела первый директор Физического института Сергей Иванович Вавилов пригласил лидера московской школы теоретической физики Игоря Евгеньевича Тамма. И.Е. Тамм принял руководство Теоретическим отделом 15 октября 1934 года. Игорь Евгеньевич возглавлял Теоротдел со дня основания и до своей кончины в 1971. В 1972 году Отделу теоретической физики было присвоено имя академика И.Е. Тамма.

По словам руководителя Отделения теоретической физики имени И.Е. Тамма ФИАН, академика Российской академии наук Кирилла Петровича Зыбина, наследием Тамма по праву можно назвать и его учеников:

«Благодаря Игорю Евгеньевичу возникли такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров, Виталий Лазаревич Гинзбург. Оба в дальнейшем стали нобелевскими лауреатами. В физике твердого тела – Леонид Вениаминович Келдыш, в физике квантовой теории поля – Ефим Самойлович Фрадкин, а также Евгений Львович Фейнберг и Владимир Яковлевич Файнберг. Мы знаем, что Игорь Евгеньевич вызывал и вызывает восхищение. Понятие честности, справедливости, порядочности и подхода в науке – "один Тамм"».

Именем академика Тамма названа площадь на Ленинском проспекте в Москве. Также в честь выдающегося физика назван самолет в парке Аэрофлота, а в 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя И.Е. Тамма кратеру на обратной стороне Луны.

| 07.07.25 | 07.07.2025 Монокль. Созданный в России квантовый компьютер успешно прошел все тесты |

Ученые Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) завершили серию экспериментов по оценке характеристик первого созданного в России 50-кубитного квантового компьютера на ионной платформе. Статья об этом вышла в ведущем отечественном академическом журнале по физике — «Успехи физических наук».

Академик Николай Колачевский говорит, что следующий этап развития системы будет связан с повышением точности операций

Само устройство было создано еще в октябре 2024 года за рекордные четыре года (средний показатель продолжительности аналогичных разработок в мире — 15 лет), далее проводили тесты на корректность работы всех его многочисленных взаимосвязанных элементов.

Напомним, за квантовые операции в российском компьютере отвечает цепочка из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺). Их удерживают лазерами и охлаждают почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы — это последовательности таких воздействий.

Ионный процессор был применен для решения практически полезных задач — ранее в мире реализовать это никому не удавалось

«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач — научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов — увеличить число кубитов без потери качества и скорости операций. В ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера: достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кудитов, до того как их квантовое состояние будет разрушено», — рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

Кроме того, в процессе испытаний ученые решали задачи, которые в будущем позволят проводить реальные квантовые расчеты, в том числе по алгоритмам Гровера, предполагающим поиск по неупорядоченной базе данных; рассчитывали структуру нескольких молекул и проводили симуляцию ряда динамических систем.

Помимо этого ионный процессор был применен для решения практически полезных задач — ранее в мире реализовать это никому не удавалось. Так, в ходе эксперимента ученые обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр. В будущем такая технология может применяться, к примеру, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и для множества других операций.

По словам директора института академика Николая Колачевского, следующий этап развития системы будет связан с повышением точности операций, изучением новых возможностей использования кудитов (многоуровневых кубитов, кодирующих более двух состояний), а также с освоением подходов к масштабированию устройств и их серийному производству. Несмотря на то что созданный в России квантовый компьютер — это не просто экспериментальный прототип, но полноценная платформа для проведения исследований и решения прикладных задач, полностью к запуску в серию он еще не готов: как минимум потребуется сделать его более компактным и повысить степень его автоматизации.

«Это сделать можно. В мире такие образцы уже существуют. У нас опыт создания компактных устройств подобной сложности тоже есть, — отмечает Илья Заливако. — Но сначала все же нужно в рамках исследовательских установок достигнуть более высоких характеристик, достаточных для решения практически полезных задач. Данная область в последние годы развивается настолько динамично, что через несколько лет наше представление о том, как должны быть устроены квантовые компьютеры, может существенно измениться. Лично мне кажется, что коммерческое использование начнется лет через пять-десять, причем, как и в случае с классическими компьютерами, их широкое применение будет в какой-нибудь неожиданной для нас сейчас области. Вряд ли отцы-основатели классических компьютеров могли представить, глядя на первую ЭВМ, что они будут дома у каждого и дети станут играть на них в игры».

Как считают ученые сегодня, квантовые компьютеры должны найти широкое применение в области создания новых материалов и лекарств, в задачах оптимизации (логистики, распределения нагрузки на электрические сети), криптографии и в фундаментальных научных исследованиях.