СМИ о нас

| 23.04.25 | 16.04.2025 Российская академия наук. Найден простой способ превратить сверхкороткие лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный |

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН разработана простая лазерная система, преобразующая сверхкороткие — в квадриллионные доли секунды — лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный. Интерес к таким системам обусловлен тем, что именно они позволяют «заснять» молекулярные «отпечатки пальцев» многих веществ, например в составе лекарств или опасных газов.

Ввиду своей простоты и эффективности разработка может найти применение в медицине, системах безопасности и детектирования, где требуются мощные и точные инфракрасные источники. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Optics Letters.

Лазерные источники, генерирующие импульсы длительностью в квадриллион раз меньше секунды в среднем инфракрасном диапазоне, перспективны для самых разных применений. Например, этот диапазон хорошо проникает сквозь живые ткани и безопасен для организма, благодаря чему его можно использовать в медицинской диагностике. Кроме того, в нём находятся молекулярные «отпечатки пальцев» — уникальные спектральные образы — многих молекул, поэтому он удобен и для детектирования опасных веществ, например газов.

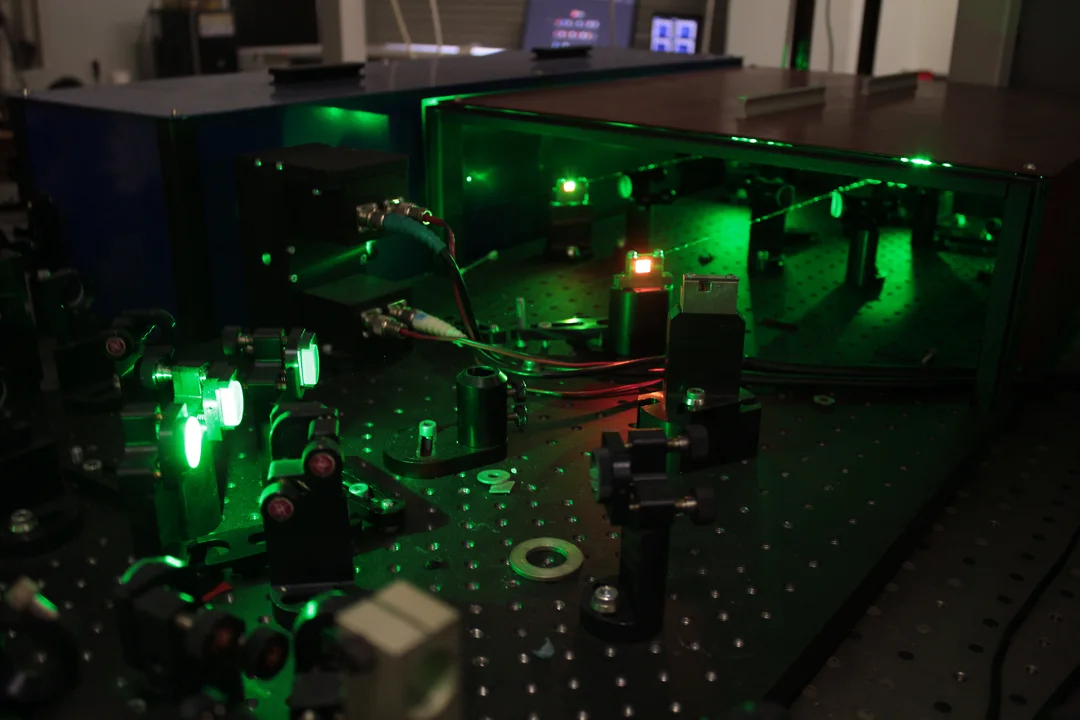

Титан-сапфировый лазер

Чаще всего ультракороткие лазерные импульсы среднего инфракрасного диапазона получают, преобразуя лазное излучение из другого спектрального диапазона, что технически сложно, а имеющиеся подходы сопряжены с малой энергетической эффективностью преобразования и требуют дорогого и громоздкого оборудования. Поэтому учёные ищут простые и высокоэффективные источники такого излучения.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) разработали новую систему, генерирующую фемтосекундные лазерные импульсы в среднем инфракрасном диапазоне. За основу авторы взяли доступный в научных и медицинских лабораториях титан-сапфировый лазер, излучающий в ближнем инфракрасном свете. Чтобы «превратить» его спектр в средний инфракрасный диапазон, исследователи предложили разделить лазерный луч с помощью частично отражающего зеркала на две части. Одну из них пропустили через трубку, заполненную углекислым газом. Луч создал в газе плазменный канал, при прохождении по которому его спектр «растянулся» в сторону более длинных волн.

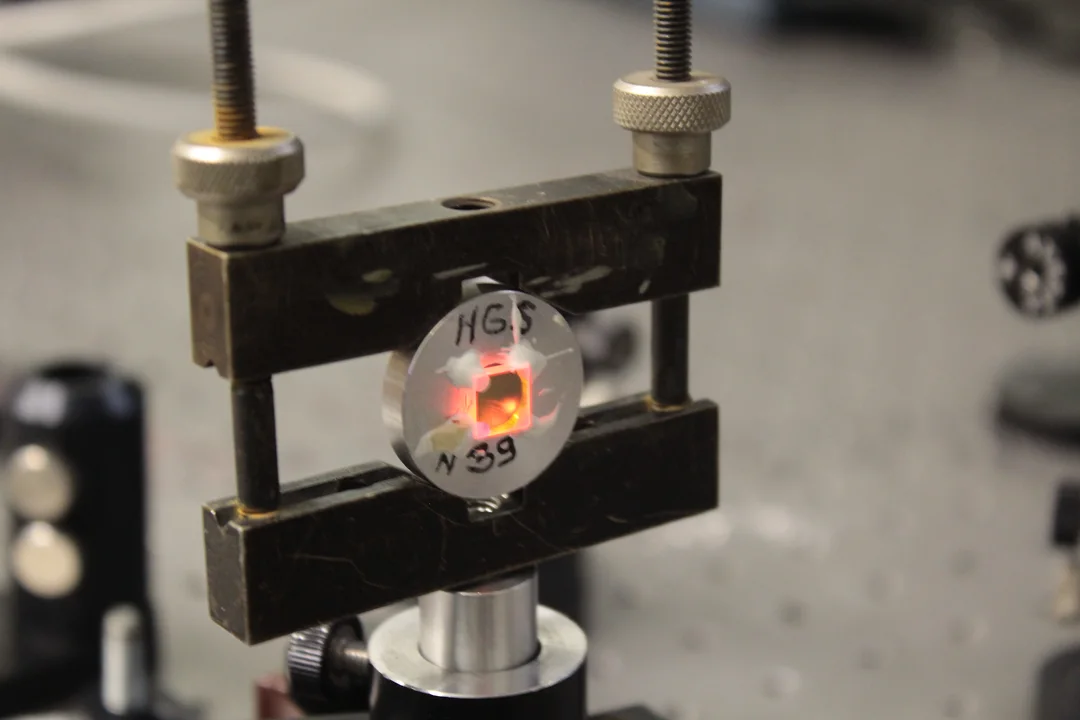

Кристалл тиогалата ртути, использованный в эксперименте

На выходе из газовой трубки этот луч снова соединился с тем, что не претерпел никаких изменений. Вместе их направили в кристалл из ртути, галлия и серы (тиогалата ртути). При прохождении через него в определённом направлении две совмещенные волны создавали такую поляризацию, которая позволила получить нужный средний инфракрасный диапазон. Авторы подчёркивают, что, поворачивая кристалл, можно менять спектр излучения, точно настраивая его под конкретные задачи, например поиск «отпечатков пальцев» определённых молекул.

Главные преимущества предложенной системы — простота реализации и высокая эффективность. Так, она позволяет преобразовать 30 % фотонов исходного ближнего инфракрасного излучения в нужный диапазон, что сопоставимо с лучшими существующими (и при этом более сложными по конструкции и эксплуатации) преобразователями.

«Насколько нам известно, эта разработка представляет собой лучшее из существующих сочетание простоты и эффективности. Такая система с небольшими затратами может быть воспроизведена в любой лаборатории, имеющей фемтосекундный титан-сапфировый лазер. Учитывая, что энергию и спектр получаемого излучения можно перестраивать, возможные сферы применения устройства весьма широки. Например, в медицине такие лазеры могут использоваться для точного удаления тканей без повреждения окружающих областей, а в системах безопасности — для детектирования взрывчатых веществ по их инфракрасным спектрам. В дальнейшем нам предстоит двигаться в направлении масштабирования энергии и совершенствования технологии для ее промышленного применения. В частности, мы уже проводим эксперименты по усилению излучения этой системы в углекислотном лазерном усилителе высокого давления. А технологическое совершенствование мы планируем осуществить за счёт перехода от газовой трубы к газонаполненным оптическим волокнам», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Игорь Киняевский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории газовых лазеров ФИАН.

Источник: пресс-служба РНФ.

| 23.04.25 | 15.04.2025 Научная Россия. ФИАН представил инновационные разработки на выставке «Фотоника-2025» |

Выставка объединила представителей более 230 предприятий и фирм – производителей лазерной и оптической продукции, научно-исследовательских институтов и ведущих учебных заведений из Армении, Индии, Китая, Республики Беларусь и России. Свои инновационные разработки представили 138 российских компаний.

На стенде ФИАН были представлены научно-технологические разработки Института в области оптики, лазерных технологий, фотоники и сенсорики, оптической голографии и литографии, микроэлектроники, действующие макеты экспериментальных стендов, образцы прецизионных оптических изделий, лазерных кристаллов и микроструктур. В течение всего времени работы выставки последовательно были представлены разработки отделений центральной площадки, Троицкого обособленного подразделения и Самарского филиала ФИАН, в т.ч. результаты совместной работы разных отделений:

1. Компактный высококогерентный перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором для спектроскопии высокого разрешения (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Такие лазеры используются в прецизионной спектроскопии и квантовой оптике, в т.ч. для лазерного охлаждения атомов рубидия. Ультрахолодные атомные ансамбли являются мощнейшим инструментом многих современных экспериментов в области квантовых технологий и фундаментальных исследований. Длина волны выставочного макета компактного диодного лазера стабилизируется с помощью ячейки, заполненной парами атомов рубидия, изготовленной по оригинальной технологии. Атомные ячейки применяются в качестве чувствительных элементов в оптических и микроволновых стандартах частоты, квантовых магнитометрах с оптической накачкой, ЯМР гироскопах на изотопах Xe. Экспозиция подготовлена сотрудниками Лаборатории стандартов частоты ТОП ФИАН к.ф.-м.н. В.Л. Величанским, к.ф.-м.н. М.И. Васьковской, В.В. Васильевым, Д.С. Чучеловым, К.М. Сабакарем; руководитель лаборатории – к.ф.-м.н. С.А. Зибров.

Источник фото: ФИАН

2. Лазерные методы создания метаоптических элементов в объеме прозрачных диэлектриков (Лаборатория лазерной нанофизики и биомедицины). В настоящее время одной из ключевых научно-технологических проблем является разработка методов долговременного хранения значительных объемов данных. Перспективным направлением в этой области выступает использование трехмерных структур из двулучепреломляющих микротреков, формируемых в объеме прозрачных диэлектриков посредством фемтосекундной лазерной записи. Упорядоченные массивы таких оптических элементов модифицируют поляризационные характеристики проходящего излучения, что визуально проявляется в виде контролируемого окрашивания обработанных областей. Яркой демонстрацией возможностей данной технологии стала работа сотрудников Лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины, выполненная к 90-летнему юбилею ФИАН в 2024 году (руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. С.И. Кудряшов). С помощью прецизионной фемтосекундной лазерной системы сотрудники реализовали трехмерную запись эмблемы института в пластине плавленого кварца. Полученная структура наглядно иллюстрирует потенциал метода в управлении цветопередачей за счет эффектов двулучепреломления, открывая новые перспективы для разработки оптических систем хранения информации и декоративного маркирования прозрачных материалов.

Юбилейная эмблема ФИАН в скрещенных поляризаторах. Параметры записи: длина волны 1030 нм, длительность 300 фс; частота следования импульсов 500 кГц; энергия в импульсе 5 мкДж. Источник фото: ФИАН

3. Технология синтеза монокристаллов А2В6, легированных переходными металлами, и образцы кристаллов для лазерной генерации в среднем инфракрасном диапазоне на длинах волн 2–7 мкм (Лаборатория лазеров с катодно-лучевой накачкой, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Была представлена экспозиция из выращенных кристаллов и активных лазерных элементов: ZnSe:Cr, CdSe:Cr, CdTe:Fe, CdSe:Fe, ZnSe:Fe. Лазеры на основе таких кристаллов имеют широкие перспективы использования для спектроскопии сложных молекул, экологического контроля атмосферы, медицины, лидаров и других применений. Экспозиция подготовлена ведущим научным сотрудником Лаборатории лазеров с катодно-лучевой накачкой к.т.н. Ю.В. Коростелиным; руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. В.И. Козловский.

Источник фото: ФИАН

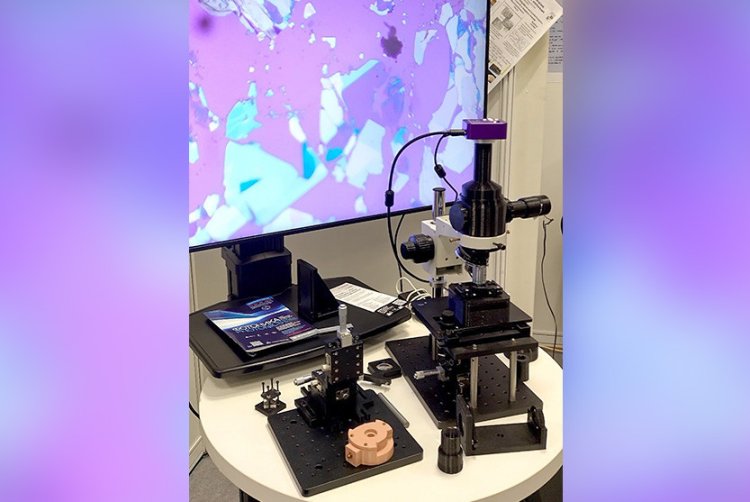

4. Образцы изделий и оборудования, произведенные при помощи 3D-печати из пластика (Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН). Научной группой ЦВСиКМ ФИАН сначала было освоено изготовление стандартных держателей оптики при помощи 3D-печати, что уже делают многие лаборатории. Далее были развиты технологии обработки пластика (создание резьбы, склеивание, герметизация) для создания таких приборов, как представленные на экспозиции металлографический микроскоп, в котором все элементы, кроме камеры, оптики и подвижки, напечатаны, и вакуумная камера-криостат для микроскопии. Представленные разработки показывают возможность значительно удешевить процесс лабораторного прототипирования достаточно сложных установок, заменяя приобретение дорогостоящих металлических конструкций напечатанными элементами. Наиболее перспективным направлением использования развитой технологии является образование — на основе подобных приборов можно разработать практико-ориентированный курс оптики и организовать проектную деятельность школьников и студентов младших курсов. Экспозиция подготовлена сотрудниками ЦВСиКМ ФИАН; руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. А.Ю. Кунцевич.

Источник фото: ФИАН

5. Выставочный макет медицинского лазерного аппарата на парах меди для микрохирургических операций в области дерматологии, косметологии, гинекологии, онкологии и офтальмологии (Лаборатория медицинской лазерной техники, Отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН). Аппарат является примером многолетнего опыта разработок и производства высокотехнологичного медицинского лазерного оборудования, а также клинического опыта использования лазерных технологий, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Макет подготовлен сотрудниками Лаборатории медицинской лазерной техники ТОП ФИАН; руководитель лаборатории – к.ф.-м.н. И.В. Пономарев.

6. Технология изготовления и выставочные образцы прецизионных оптических компонент: зеркал, многослойных интерференционных фильтров, просветляющих покрытий (Отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН). Презентация оптического производства включала в себя технологии изготовления оптических деталей с шероховатостью ̴ 1 Å, зеркал с малыми потерями (коэффициент отражения ̴ 99,999%), зеркал с высокой лучевой стойкостью, спектральных фильтров с полушириной ̴ 3Å и коэффициентом пропускания более 90% и других типов оптических покрытий для широкого спектра оптических изделий: дихроичные зеркала, поляризаторы, чирпированные зеркала, просветляющая оптика, спектральные фильтры, светоделители, металлические зеркала и др. Экспозиция подготовлена сотрудниками Отдела Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН С.В. Кузьмичем и Г.П. Карповым; руководитель отдела – к.ф.-м.н. А.В. Залыгин.

7. Высокостабильный метановый оптический стандарт частоты (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Непрерывный He-Ne/СН4 лазер (длина волны 3,39 мкм), стабилизированный по узкой спектральной линии метана, входящий в состав фотонного СВЧ-генератора и задающий «опорную» оптическую частоту для синхронизации частоты повторения импульсов фемтосекундного волоконного лазера (длина волны 1,55 мкм). Благодаря использованию такого лазера стабильность компонент СВЧ-гребенки (1-10 ГГц) на выходе фотодетектора, регистрирующего фемтосекундные импульсы, приобретает стабильность частоты He-Ne/CH4 лазера. Предельная кратковременная стабильность оптической частоты опорного He-Ne/CH4 лазера определяется «естественными» частотными шумами излучения, которые находятся на уровне ≈ 0,1 Гц/√Гц (в относительных единицах ≈ 10^(-15) /√Гц). Это позволяет снизить на 1–2 порядка кратковременную нестабильность частоты и уровень фазовых шумов СВЧ-гармоник фотонного СВЧ-генератора по сравнению с водородными мазерами, кварцевыми и оптоэлектронными генераторами. Применяемые отечественные технологии, разработанные в сотрудничестве с высокотехнологическими компаниями-арендаторами, многолетними партнерами ФИАН ООО «Авеста» и ООО «Флавт», обеспечивают устойчивую автономную работу лазера при сохранении параметров в течение не менее 5 лет. Экспозиция подготовлена сотрудниками Лаборатории стандартов частоты Отдела лазерных технологий ТОП ФИАН; руководитель отдела – д.ф.-м.н. М.А. Губин.

Источник фото: ФИАН

8. Техника трехмерной флуоресцентной микроскопии с использованием адаптивной оптики (Отдел перспективной фотоники и сенсорики ТОП ФИАН и Лаборатория когерентной оптики СФ ФИАН в коллаборации с Институтом спектроскопии РАН и Московским педагогическим государственным университетом). Флуоресцентная наноскопия – оптическая спектроскопия и микроскопия сверхвысокого пространственного разрешения с локализацией одиночных светящихся меток (молекул, белков, квантовых точек) – относится к новым перспективным методам исследования и диагностики материалов. На стенде была представлена схема установки разработанного 3D-наноскопа. Высокоэффективный дифракционный оптический элемент, формирующий биспиральную функцию рассеяния точечного излучателя, разработан в лаборатории когерентной оптики СФ ФИАН на основе оптики спиральных пучков. Экспериментальная установка ЗD флуоресцентного наноскопа была создана в межинститутской научной группе по лазерно-селективной спектроскопии и наноскопии одиночных молекул, конденсированных сред и наноструктур под руководством д.ф.-м.н. чл.-корр. РАН А.В. Наумова. Пространственное разрешение созданной установки на 1.5 порядка превосходит дифракционный предел и позволяет определять три пространственные координаты люминесцирующего излучателя с точностью порядка 10 нм. Такие системы могут найти применение для решения различных задач микро- и нанодиагностики: трекинга отдельных частиц, измерения локальных микрореологических параметров среды, определения структуры нанопор в мембранных фильтрах, исследования взаимодействия наноструктур с живыми клетками. Экспозиция подготовлена сотрудниками Отдела перспективной фотоники и сенсорики ТОП ФИАН (руководитель отдела – д.ф.-м.н. А.В. Наумов) и Лаборатории когерентной оптики СФ ФИАН (руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. С.П. Котова).

9. Генератор вихревых световых полей на основе жидкокристаллического сегнетоэлектрика (Лаборатория когерентной оптики СФ ФИАН и Лаборатория оптоэлектронных процессоров Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова ФИАН). Была представлена впервые созданная электроуправляемая секторная спиральная фазовая пластинка на основе спиральной наноструктуры сегнетоэлектрического жидкого кристалла, работающего как электрооптическая среда пространственно-временного модулятора света. Данное устройство обеспечивает формирование и реконфигурацию кольцеобразных вихревых световых полей с топологическим зарядом от 1 до 4. Время переключения формируемых полей определяется временем перестройки слоя ЖК при подаче напряжения, которое составляет 150 микросекунд, обеспечивая частоту перестройки до 3 кГц, что на один-два порядка больше, чем у известных ЖК, используемых в современных пространственно-временных фазовых модуляторах света. Областью возможного применения высокочастотного генератора вихревых полей могут быть лазерные пинцеты нового поколения и системы оптической связи. Презентация подготовлена сотрудниками Лаборатории когерентной оптики СФ ФИАН; руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. С.П. Котова.

Источник фото: ФИАН

10. Лазерная термообработка сплавов на основе железа: металлофизические и технологические аспекты (Лаборатория лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН совместно с ООО НПП «ИНЖЕКТ», г. Саратов). Представлены результаты исследований структуры и фазового состава зоны лазерной обработки конструкционных сталей и чугунов. Для локального термоупрочнения стали использовалась установка на базе 6 кВт диодного лазера (ООО «НПП «Инжект»). Особенностью данного лазерного комплекса является возможность регулировки энергетического профиля лазерного пятна в зоне обработки в конкретных технологических процессах. Полученные результаты свидетельствуют о существенных изменениях структуры и фазового состава в поверхностном слое материала после лазерной термообработки: деформационные характеристики модифицированных структур увеличиваются в 2-4 раза. Эти результаты положены в основу разработки технологических процессов лазерного упрочнения. Установленные механизмы упрочнения реализованы на практике. Ресурс упрочненных изделий (рабочей поверхности штока плунжерного насоса: сталь 40Х) в среднем увеличился в 2-3 раза. Для чугуна после лазерной обработки с оплавлением линейный износ уменьшается более чем в 50 раз, а коэффициент трения – на 30%. Презентация подготовлена сотрудниками Лаборатории лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН; руководитель лаборатории – д.т.н. С.И. Яресько.

11. Лазерные технологии изготовления композиционных пьезоматериалов на основе поливинилиденфторида ПВДФ (Лаборатория лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН). В презентации представлены результаты исследований по разработке физико-химических основ технологий получения пленочных и объемных пьезоматериалов из порошковых композиций чистого ПВДФ и ПВДФ с керамическими наполнителями. Представлены схема получения полимерных и керамополимерных пленок на основе ПВДФ и СЭМ фотография поверхности пленки ПВДФ; внешний вид объемных полимерных и керамополимерных материалов, полученных двумя методами 3D-печати – экструзией материала и селективным лазерным спеканием. Показано, что методом лазерной обработки спрессованных композиций можно получить пленки толщиной 50-250 мкм с концентрацией наполнителя до 70 мас.% и открытой пористостью 10-50%. Представлены диаграммы «напряжение – деформация» для образцов, изготовленных различными методами 3D-печати. Композиционные пористые материалы на основе ПВДФ могут применяться для изготовления датчиков давления и вибрации, гибких пьезоэлектрических приводов в компонентах soft robotic, пироэлектрических элементов тепловизоров. Материалы из чистого ПВДФ, помимо перечисленных областей, перспективны в медицине и биотехнологиях как биосовместимые покрытия для имплантов, каркасы для регенерации тканей и материал-носитель в технологиях клеточной инженерии. Презентация подготовлена сотрудниками лаборатории лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН; руководитель лаборатории – д.т.н. С.И. Яресько.

Источник фото: ФИАН

12. Инновационный электрод ионной оптики для времяпролетного масс-спектрометра, изготовленный методом лазерной сварки с профилированным импульсом излучения (Центр лабораторной астрофизики и Лаборатория лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН). Ключевой элемент данной разработки — прямоугольная апертура 10×5 см, закрытая пакетом натянутых 50-мкм нитей из нержавеющей стали с шагом 1 мм, что обеспечивает однородность электрического поля. В сравнении с традиционными для данного применения гальванопластическими сетками, технология дешевле, проще в производстве и повышает пропускную способность, чувствительность и массовое разрешение прибора. Областью возможного применения данной технологии является научное и аналитическое приборостроение, в частности изготовление ионной оптики для времяпролетных масс-спектрометров, источников ионов и электронов. Выставочный образец подготовлен сотрудниками Центра лабораторной астрофизики СФ ФИАН (руководитель лаборатории – Ph.D. И.О. Антонов) и Лаборатории лазерно-индуцированных процессов СФ ФИАН (руководитель лаборатории – д.т.н. С.И. Яресько).

Помимо презентации разработок на стенде сотрудники ФИАН приняли участие в мероприятиях научной и деловой программы выставки, в частности, в заседаниях научно-практической конференции ХIII Конгресса технологической платформы «Фотоника». В секции «Голографические технологии» выступили С.И. Кудряшов «Фемтосекундная лазерная модификация показателя преломления в объеме ПММА: механизмы и применение» и П.А. Данилов «Лазерные методы создания метаоптических элементов в объеме прозрачных диэлектриков». В секции «Фотоника в медицине и науках о жизни» доклад на тему «Рамановская спектроскопия в диагностике заболеваний мужской репродуктивной системы» представила Е.Н. Римская. Доклад на тему «Конверсия частоты излучения CO- и CO2-лазеров в спектральный диапазон ~2–20 мкм (обзор)» был представлен Ю.М. Климачевым на секции «Оптические узлы и компоненты фотоники». На секции «Радиофотоника и интегральная фотоника» были представлены доклады «Лазерные микротехнологии для монолитной постинтеграции пассивных компонент фотонных интегральных схем» С.И. Кудряшова и «Гомогенная интеграция излучающих структур в кремниевой фотонике» М.С. Ковалева.

Источник фото: ФИАН

В рамках Выставки состоялось расширенное заседание Научного совета по фотонике ОФН РАН (председатель комиссии – директор ИОФ РАН, чл.-корр. РАН С.В. Гарнов, заместитель председателя – директор ФИАН, чл.-корр. РАН Н.Н. Колачевский), организованное при активном участии сотрудников ФИАН. Программа заседания включала в себя обсуждение избранных направлений и научных результатов в области оптики и фотоники, полученных в 2024 году в научных институтах, находящихся под научно-методическим руководством ОФН РАН.

Были заслушаны доклады представителей научных коллективов из разных городов России: Москвы (МГУ, МФТИ, ФИАН, ИОФ РАН, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН», НИЦ «Курчатовский институт», НИИМЭ), Черноголовки (ИФТТ РАН), Нижнего Новгорода (ИПФ РАН), Новосибирска (ИАиЭ СО РАН, ИЛФ СО РАН) и Владивостока (ИАиПУ ДВО РАН). Директор ФИАН, чл.-корр. РАН Н.Н. Колачевский представил доклад на тему «Достижение относительной погрешности измерения разности частот на уровне 10^(-16) при синхронном сличении двух оптических часов на атомах Tm» (Д.О. Трегубов, Д.А. Мишин, Д.И. Проворченко, М.О. Яушев, В.Н. Сорокин, К.Ю. Хабарова, А.А. Головизин, Н.Н. Колачевский; ФИАН – РКЦ). Участники семинара были награждены благодарственными письмами Отделения физических наук РАН.

Участники выставки «Фотоника-2025» получили возможность ознакомиться с основными направлениями подготовки научных кадров в аспирантуре ФИАН. По итогам презентации научных достижений и технологических разработок коллектив ФИАН был награжден дипломом 19-й Международной специализированной выставки лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики».

Комментарий руководителя ТОП ФИАН, чл.-корр. РАН А.В. Наумова о выставке «Фотоника-2025»:

– Для ФИАН фотоника, и как научное направление, и как производственная отрасль, традиционно является одной из приоритетных тем. Начиная с работ академиков П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова фундаментальная оптика и спектроскопия, оптическое приборостроение и смежные технологии занимают одно из центральных мест в научной работе института. Великие имена фиановских нобелевских лауреатов, многих членов Академии наук – сотрудников ФИАН так или иначе связаны с развитием фотоники. Особо здесь необходимо отметить родившиеся в стенах института лазерные технологии, получившие начало с работ академиков Н.Г. Басова и А.М. Прохорова. В настоящее время фотоника является и стратегически важным направлением работы ФИАН, и связующим звеном как различных подразделений института друг с другом, так и с ведущими научными центрами и индустриальными площадками в России и за рубежом.

Особенно важно здесь отметить не только научное содержание выставки, но и ее ярко выраженную инновационную направленность. Такая ориентированность на практический результат, как отмечает директор ФИАН член-корреспондент РАН, член Президиума РАН Николай Николаевич Колачевский, становится сейчас одной из ключевых задач работы Института и, в целом, стратегии научно-технологического развития страны в целом. Учитывая это, ФИАН традиционно уделяет большое внимание представительству на выставке “Фотоника”, которая за время, прошедшее с первой выставки 2006 года, стала главной коммуникационной площадкой лазерно-оптической отрасли России, получила признание российского и международного сообщества профессионалов фотоники, смежных технологий, представителей реального сектора экономики.

Традиционно, активное участие в выставке приняла делегация Троицкого обособленного подразделения ФИАН (руководитель – чл.-корр. РАН Андрей Витальевич Наумов, ученый секретарь – к.ф.-м.н. Камиль Равкатович Каримуллин). Само появление этого подразделения связано с решением академика Н.Г. Басова развивать технологическую площадку для обеспечения ускоренного трансфера технологий в области лазерной физики и оптико-спектрального приборостроения. В настоящее время в ТОП ФИАН ведутся фундаментальные и опытно-конструкторские работы в области прецизионной оптики, полупроводниковых лазеров, оптических стандартов частоты, опто- и микроэлектроники, квантовых технологий, медицинской фотоники. Уровень технологической готовности многих результатов позволяет перейти к промышленному производству аппаратуры. Компаниями – партнерами ФИАН, расположенными на площадке в Троицке, являются отраслевые лидеры: ООО «Авеста-проект», ООО «ФЛАВТ», ООО «Новиком», ООО «Вятич», ООО «Комплексные исследования». Партнерские отношения установлены с ведущими организациями, работающими в области фотоники, заинтересованными в разрабатываемых технологиях и продукции: МГУ им. М.В. Ломоносова, РНЦХ им. Б.В. Петровского, НИЦ Курчатовский институт, ОИЯИ, МИФИ, МФТИ, МПГУ, ИСАН, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН.

Источник фото: ФИАН

ФИАН особое внимание уделяет вопросам подготовки кадров для отрасли, установив устойчивые взаимоотношения с ведущими вузами страны, как в формате работы базовых кафедр, так и в рамках прямых договоров о сотрудничестве: МИФИ, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, МПГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФУ. Молодые ученые, студенты и аспиранты приняли активное участие в работе выставки, представляя ФИАН и партнерские организации.

Работа всей отрасли фотоники и соответствующих научных направлений находит отражение в научно-технической периодике, издаваемой под эгидой ФИАН и при непосредственном участии сотрудников института, в т.ч. в журналах «Квантовая электроника» (главный редактор – чл.-корр. РАН Н.Н. Колачевский), «Успехи физических наук» (учредитель – Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, главный редактор – академик РАН О.В. Руденко), «Известия РАН. Серия физическая» (главный редактор – чл.-корр. РАН Д.Р. Хохлов), «Фотоника» (Photonics Russia) (главный научный редактор – чл.-корр. РАН А.В. Наумов), «Письма в ЖЭТФ» (главный редактор – чл.-корр. РАН В.М. Пудалов), «Краткие сообщения по физике ФИАН» (главный редактор – чл.-корр. РАН Н.Н. Колачевский).

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: ФИАН

| 23.04.25 | 15.04.2025 Телеграм-канал Фронт российской науки с Веденеевой. Замечено странное явление перед солнечными вспышками |

Замечено странное явление перед солнечными вспышками: ученые ФИАНа, НИЦ "Курчатовский институт" и Белгородского госуниверситета (БелГУ) исследуют необъяснимое при помощи нового прибора.

Все дело в том, что перед вспышками на Солнце странно ведут себя некоторые изотопы, например, железо-55 и кобальт-60. За 2-3 дня они, как будто «чувствуя» взрывное «настроение» Солнца, меняют

скорость своего полураспада. Статья об этом вышла в свежем номере журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра» Объединенного института ядерных исследований (выложу ее в первом комментарии).

| 23.04.25 | 15.04.2025 Московский комсомолец.Замечено странное явление перед солнечными вспышками: ученые исследуют необъяснимое |

Российские ученые рассказали о необъяснимом поведении вещества перед солнечными вспышками

Произойдет или нет вспышка на Солнце? До последнего времени мало кто мог предсказать это с высокой долей вероятности. Космонавты на орбите, к примеру, до сих пор находятся в несколько подвешенном состоянии при появлении пятен на нашем светиле. Не всегда бывает понятно, «выстрелят» они или нет. Но, похоже, группа российских ученых из Физического института им Лебедева РАН, Белгородского госуниверситета и других научных организаций приблизилась к тому, чтобы с более высокой степенью вероятности предсказывать сильные солнечные вспышки за 2-3 дня до их возникновения! Помогло им в этом странное поведение земного вещества – изотопов железа и кобальта, которые каким-то образом «чувствуют» «настроение» Солнца, готовящегося к вспышке, и меняют скорость своего полураспада. Статья об этом вышла в свежем номере журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра».

Напомним, что вспышка на Солнце это взрывной процесс на поверхности светила с выделением энергии. Чаще всего вспышки порождают потоки радиационных частиц и гамма-излучение (они оборачиваются для нас магнитными бурями на Земле). Но есть и особый вид событий, – когда вслед за гамма-квантами в сторону Земли вырывается сильный поток протонов. Это называется GLE (Ground level enhancement) или резкое увеличение потока, очень опасное явление, которое случается 3-5 раз в году, то есть, составляет процентов 10 от всех солнечных событий.

Такие потоки мощных протонов долетают до Земли за 8-10 минут, почти со скоростью света, и являются наиболее опасными прежде всего для космонавтов, работающих на орбите. Существует даже мнение, что случись такой поток во время нахождения людей на будущей станции РОС, которую планируют запустить по полярной орбите, то экстренной эвакуации не избежать! И это несмотря на то, что событие длится недолго, примерно час. Самое неприятное в нем – это протоны с энергией 100-200 МэВ, которые как бы застревают в организме, не проходя его насквозь, и локально разрушают клетки, вокруг которых создают область высокой ионизации. Это самый опасный вид лучевого поражения со всеми вытекающими последствиями. Кстати, событие подобной силы было зафиксировано в прошлом году, 23 марта при помощи приборов Научно-образовательного центра НЕВОД в МИФИ, затем было еще три: в середине мая, в середине ноября и в начале июня. С тех пор жесткие протоны до нас еще не добирались, но предвидеть их заранее было бы не лишним.

– В настоящее время по поводу вспышек есть некие усредненные статистические прогнозы, которые сбываются с различной долей вероятности, – говорит один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории элементарных частиц ФИАНа Сергей Майбуров. – Но нам удалось довести точность прогноза до 90 с лишним процента.

Приведу лишь один пример. Где-то дней пять назад на Солнце появилось активное пятно, и все заговорили, что через день-два может быть вспышка. Но ее до сих пор нет, а по нашим данным, ее и не могло возникнуть.

– Как же вы это поняли?

– Помогло довольно случайное явление, которое было обнаружено исключительно экспериментально, – никаких теорий, объясняющих его, пока нет. У нас в лаборатории стоит радиоактивный изотоп железа-55. Его полураспад, как полураспад любого изотопа, происходит с определенной скоростью. И вот, примерно за 2-3 дня до вспышки у железа-55 падает скорость полураспада вещества, не очень сильно, – на 0,2 процента, но это легко фиксируется. Надо отметить, что первыми на это явление обратили внимание американские ученые из университета Пердью и даже опубликовали научную статью, но им никто не поверил тогда. А теперь то же самое видим мы, и пока не собираемся останавливать исследования. Мало того, нас поддерживают коллеги из другого института (они исследуют скорость полураспада другого изотопа – кобальта-60, которая тоже меняется перед вспышками) и из БелГУ, которые сделали для исследования приборы.

– Как выглядит прибор, предсказывающий вспышку на Солнце?

– Это небольшой чемоданчик размером с ноутбук. Изотопы, нанесенные в виде покрытия на алюминиевые подложки, изолированы под специальным куполом.

– Получается, еще до вспышки с Солнца идет какой-то поток частиц, который их поддерживает?

– Да, получается, что есть какое-то поле, которое доходя до Земли, подавляет скорость распада изотопов, замедляет его. Для справки: у железа период полураспада – 3 года у кобальта – 5, 5 лет.

– Речь идет о любой вспышке?

– В основном о самых интенсивных вспышках — класса Х.

– А что происходит после того, как вспышка произошла?

– Во время нее и еще 2-4 дня после скорость полураспада остается по-прежнему низкой, а потом постепенно повышается и доходит до нормы. В целом изотопы реагируют на вспышку в течение 5-6 дней. Есть предположение, что наши приборы, установленные на космической станции, будут более чувствительны к влиянию Солнца (все-таки на Земле им мешают атмосфера и ионосфера), а это значит, что они смогут дать прогноз вспышки не за 2-3 дня, а за 5-6 дней или за неделю.

Комментарий заведующего отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслава Шуршакова:

– Мы постоянно ведем мониторинг мощных протонных событий или более частых вспышек рентгеновского излучения. Если мы узнаем о них, то даем информацию на борт космической станции, и космонавты в срочном порядке уходят скрываться от них в более защищенные отсеки.

На случай более серьезных вспышек, которые будут угрожать космонавтам в дальних космических полетах, одного защитного отсека будет, скорей всего, мало, – им придется принимать специальные препараты или надевать защитные головные уборы. Сейчас это рассматривается как какой-то сюжет из фильма будущего, но на самом деле проработки всего этого идут активно в разных космических агентствах. И для того, чтобы успеть применить все это, надо лучше подготовиться заранее. Метод, который разрабатывают коллеги из ФИАНа, предскажет опасность заблаговременно — не за 10-20 минут, как сейчас, а за сутки-двое. Ведь важно, чтобы на период возникновения вспышки не планировались занятия на бегущей дорожке, какие-то ответственные научные эксперименты или уж тем более выход в открытый космос, поездки на луноходе по Луне.

– Бывали ли случаи поражения космонавтов в результате мощного протонного события?

– Такого, к счастью, пока не было. Если проследить за орбитой МКС, она на своих витках не заходит в высокие широты. Даже когда происходит сильная вспышка, на станции более-менее безопасно. Предлагаемые прогнозы больше пригодятся для полета космонавтов на перспективной российской высокоширотной станции РОС.

– Что теоретически может почувствовать человек, который попадет под мощный протонный поток?

– Есть такое понятие, как острые радиационные эффекты. Мы о них знаем после случаев реальных радиационных аварий, происходивших на Земле. Существует пороговая радиационная доза – больше 500 миллизиверт. После нее у человека в течение 30-40 минут могут возникнуть тошнота, рвота, головокружение. А представляете, если он в это время окажется на внешней стороне станции, в скафандре!

– С чем можно сравнить такую мощную дозу?

– Она суммарно равна трем-четырем месяцам пребывания на станции. Но к счастью, как я уже говорил, такого ни с нашими космонавтами, и с американскими астронавтами не происходило. Максимум, что испытали как-то космонавты станции «Мир», это солнечное протонное событие, которое произошло 29 сентября 1991 года. Тогда на них воздействовала доза, в 10 раз превышающая дневную норму. К счастью, она была далека от того самого порогового значения. А лишние 10 дней полета профессиональные космонавты, как показала практика, легко выдерживают, – мы же знаем случаи, когда они вынужденно оставались вместо полугодового полета на год, и это не приводило к каким-то серьезным проблемам со здоровьем.

| 23.04.25 | 15.04.2025 Коммерсант. Как сделать молекулярные «отпечатки пальцев» веществ |

Простой способ превратить сверхкороткие лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный

Ученые разработали простую лазерную систему, преобразующую сверхкороткие — в квадриллионные доли секунды — лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный. Интерес к таким системам обусловлен тем, что именно они позволяют «заснять» молекулярные «отпечатки пальцев» многих веществ, например, в составе лекарств или опасных газов. Ввиду своей простоты и эффективности разработка может найти применение в медицине, системах безопасности и детектирования, где требуются мощные и точные инфракрасные источники. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

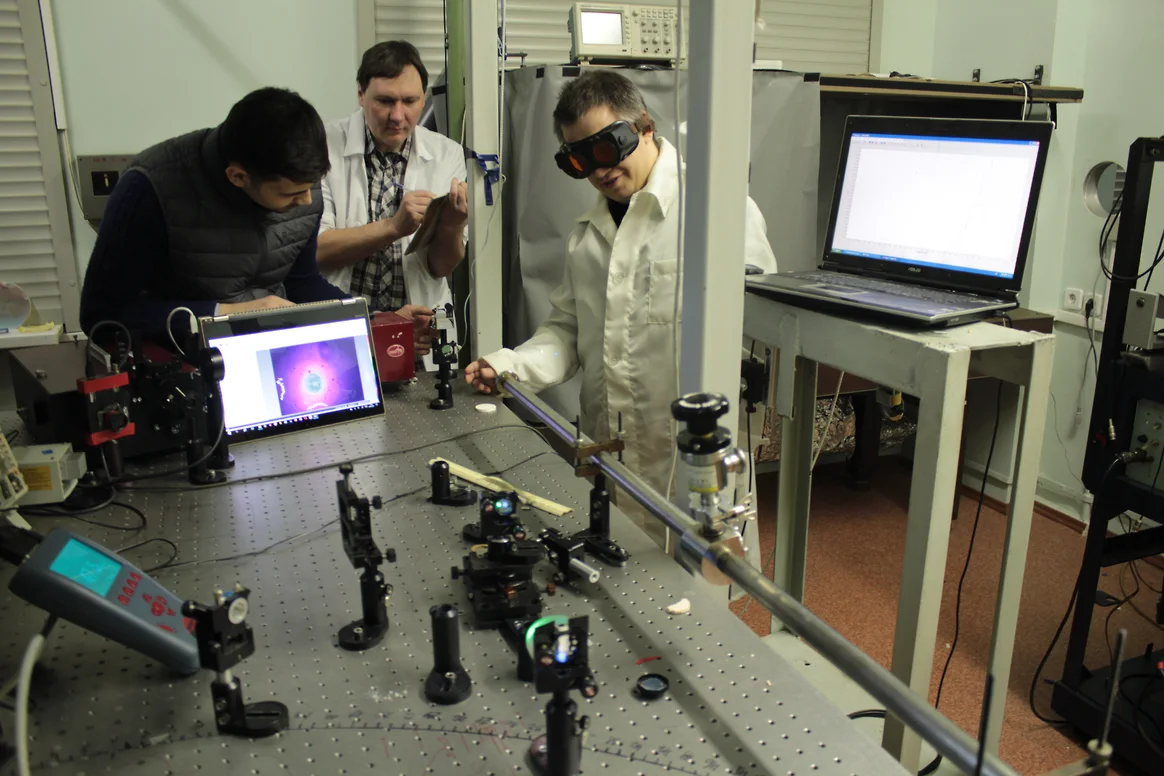

Участники исследовательского коллектива

Фото: Игорь Киняевский

Лазерные источники, генерирующие импульсы длительностью в квадриллион раз меньше секунды в среднем инфракрасном диапазоне, перспективны для самых разных применений. Например, этот диапазон хорошо проникает сквозь живые ткани и безопасен для организма, благодаря чему его можно использовать в медицинской диагностике. Кроме того, в нем находятся молекулярные «отпечатки пальцев» — уникальные спектральные образы — многих молекул, поэтому он удобен и для детектирования опасных веществ, например газов. Чаще всего ультракороткие лазерные импульсы среднего инфракрасного диапазона получают, преобразуя лазерное излучение из другого спектрального диапазона, что технически сложно, а имеющиеся подходы сопряжены с малой энергетической эффективностью преобразования и требуют дорогого и громоздкого оборудования. Поэтому ученые ищут простые и высокоэффективные источники такого излучения.

Исследователи из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) разработали новую систему, генерирующую фемтосекундные лазерные импульсы в среднем инфракрасном диапазоне. За основу авторы взяли доступный в научных и медицинских лабораториях титан-сапфировый лазер, излучающий в ближнем инфракрасном свете. Чтобы «превратить» его спектр в средний инфракрасный диапазон, исследователи предложили разделить лазерный луч с помощью частично отражающего зеркала на две части. Одну из них пропустили через трубку, заполненную углекислым газом. Луч создал в газе плазменный канал, при прохождении по которому его спектр «растянулся» в сторону более длинных волн.

Титан-сапфировый лазер

Фото: Игорь Киняевский

Кристалл тиогалата ртути, использованный в эксперименте

Фото: Игорь Киняевский

На выходе из газовой трубки этот луч снова соединился с тем, что не претерпел никаких изменений. Вместе их направили в кристалл из ртути, галлия и серы (тиогалата ртути). При прохождении через него в определенном направлении две совмещенные волны создавали такую поляризацию, которая позволила получить нужный средний инфракрасный диапазон. Авторы подчеркивают, что, поворачивая кристалл, можно менять спектр излучения, точно настраивая его под конкретные задачи, например поиск «отпечатков пальцев» определенных молекул.

Главные преимущества предложенной системы — простота реализации и высокая эффективность. Так, она позволяет преобразовать 30% фотонов исходного ближнего инфракрасного излучения в нужный диапазон, что сопоставимо с лучшими существующими (и при этом более сложными по конструкции и эксплуатации) преобразователями.

Исследователи за работой

Фото: Игорь Киняевский

«Насколько нам известно, эта разработка представляет собой лучшее из существующих сочетание простоты и эффективности. Такая система с небольшими затратами может быть воспроизведена в любой лаборатории, имеющей фемтосекундный титан-сапфировый лазер. Учитывая, что энергию и спектр получаемого излучения можно перестраивать, возможные сферы применения устройства весьма широки. Например, в медицине такие лазеры могут использоваться для точного удаления тканей без повреждения окружающих областей, а в системах безопасности — для детектирования взрывчатых веществ по их инфракрасным спектрам. В дальнейшем нам предстоит двигаться в направлении масштабирования энергии и совершенствования технологии для ее промышленного применения. В частности, мы уже проводим эксперименты по усилению излучения этой системы в углекислотном лазерном усилителе высокого давления. А технологическое совершенствование мы планируем осуществить за счет перехода от газовой трубы к газонаполненным оптическим волокнам»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Игорь Киняевский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории газовых лазеров Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

| 23.04.25 | 14.04.2025 Высший в Интернете. Алмазные примеси помогут в развитии микроэлектроники |

Алмазы с особыми свойствами позволят улучшить работу квантовых компьютеров и другой техники. Это, в свою очередь, повлияет на множество отраслей, включая телекоммуникации, медицину и бытовую электронику.

Отечественные специалисты из МФТИ и ФИАН исследуют воздействие примесей на окраску и спектральные характеристики алмаза путем атомистического моделирования с использованием алгоритмов машинного обучения. Их работа поможет ускорить прогресс в области микроэлектроники — ученые рассчитывают создать сверхнадежные кубиты для квантовых вычислений и новые типы элементов хранения информации. Результаты исследования станут важным этапом развития современных информационных технологий и смежных научных направлений, говорится на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Присутствие примесей в структуре алмаза существенно влияет не только на оттенок камня, но и на его электромагнитные характеристики, делая минерал востребованным материалом в современной микроэлектронике. Так, именно благодаря примесным центрам создаются перспективные кубиты для квантовых компьютеров, отличающиеся повышенной стабильностью. Помимо этого, включение примесей открывает перспективы разработки инновационных ячеек памяти, позволяющих значительно расширить горизонты обработки и хранения цифровой информации.

| 23.04.25 | 14.04.2025 Новости технологий. Алмазные примеси помогут в развитии микроэлектроники |

Алмазы с особыми свойствами позволят улучшить работу квантовых компьютеров и другой техники. Это, в свою очередь, повлияет на множество отраслей, включая телекоммуникации, медицину и бытовую электронику.

Отечественные специалисты из МФТИ и ФИАН исследуют воздействие примесей на окраску и спектральные характеристики алмаза путем атомистического моделирования с использованием алгоритмов машинного обучения. Их работа поможет ускорить прогресс в области микроэлектроники — ученые рассчитывают создать сверхнадежные кубиты для квантовых вычислений и новые типы элементов хранения информации. Результаты исследования станут важным этапом развития современных информационных технологий и смежных научных направлений, говорится на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Присутствие примесей в структуре алмаза существенно влияет не только на оттенок камня, но и на его электромагнитные характеристики, делая минерал востребованным материалом в современной микроэлектронике. Так, именно благодаря примесным центрам создаются перспективные кубиты для квантовых компьютеров, отличающиеся повышенной стабильностью. Помимо этого, включение примесей открывает перспективы разработки инновационных ячеек памяти, позволяющих значительно расширить горизонты обработки и хранения цифровой информации.

| 23.04.25 | 14.04.2025 Mail.ru. Алмазные примеси помогут в развитии квантовых технологий |

Алмазы с особыми свойствами позволят улучшить работу квантовых компьютеров и другой техники. Это, в свою очередь, повлияет на множество отраслей, включая телекоммуникации, медицину и бытовую электронику.

Примеси в алмазе способны оказывать влияние не только на цвет, но и на электромагнитные свойства минерала.

Источник: Unsplash

Отечественные специалисты из МФТИ и ФИАН исследуют воздействие примесей на окраску и спектральные характеристики алмаза путем атомистического моделирования с использованием алгоритмов машинного обучения. Их работа поможет ускорить прогресс в области микроэлектроники — ученые рассчитывают создать сверхнадежные кубиты для квантовых вычислений и новые типы элементов хранения информации. Результаты исследования станут важным этапом развития современных информационных технологий и смежных научных направлений, говорится на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Присутствие примесей в структуре алмаза существенно влияет не только на оттенок камня, но и на его электромагнитные характеристики, делая минерал востребованным материалом в современной микроэлектронике. Так, именно благодаря примесным центрам создаются перспективные кубиты для квантовых компьютеров, отличающиеся повышенной стабильностью. Помимо этого, включение примесей открывает перспективы разработки инновационных ячеек памяти, позволяющих значительно расширить горизонты обработки и хранения цифровой информации.

«Примесные дефекты в алмазе, такие как NV-центры, уже используются для создания кубитов для квантовых компьютеров, которые отличаются высокой устойчивостью, а также в разработке ячеек памяти. А еще, генерируя или разрушая такие дефекты, можно создавать невидимые глазу маркировки на коммерческих алмазах — это задача, которой занимаются наши соавторы из Лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН под руководством Сергея Ивановича Кудряшова. Они используют фемтосекундный лазерный нагрев для инициирования перестроек в алмазных дефектах, а наша команда предсказывает сценарии этих изменений», — комментирует заместитель заведующего лабораторией компьютерного дизайна материалов МФТИ Никита Орехов.

Результаты работы специалистов будут иметь значительное влияние на развитие микроэлектроники и смежных технологий.

Источник: Unsplash

Ученые отмечают, что еще десятилетие назад такие исследования находились почти вне зоны досягаемости, даже для мощнейших суперкомпьютеров. Но теперь сочетание методов машинного обучения и атомистического моделирования сделало возможным решение задач, ранее считавшихся невыполнимыми. Прорыв расширяет горизонты не только фундаментальных знаний, но и практического материаловедения, открывая путь к созданию новых веществ с заранее запрограммированными характеристиками.

Предполагается, что итоги научной деятельности исследователей окажут существенное влияние на дальнейшее развитие микроэлектронных и сопутствующих технологий. Использование алмазов с заданными характеристиками в конструкции квантовых компьютеров и прочих устройств способно обеспечить значительные достижения в сфере вычислительной техники, что окажет позитивное воздействие сразу на несколько важных секторов экономики — от телекоммуникаций до медицины и бытовой электроники.

https://hi-tech.mail.ru/news/125420-almaznye-primesi-pomogut-v-razvitii-mikroelektroniki/

| 23.04.25 | 13.04.2025 Наука.рф. Алмазные примеси помогут в развитии квантовых технологий |

Ученые МФТИ и ФИАН изучат влияние примесных атомов на цвет и спектральные свойства алмазов методом атомистического моделирования с применением методов машинного обучения. Исследование внесет вклад в развитие микроэлектроники, включая разработку высокоустойчивых кубитов для квантовых компьютеров и инновационных ячеек памяти. Результаты работы окажут значительное влияние на дальнейшее развитие вычислительных технологий и смежных областей, сообщили в пресс-службе МФТИ.

Примеси в алмазе могут оказывать значительное влияние не только на цвет, но и на электромагнитные свойства минерала. Это делает их весьма перспективными для использования в микроэлектронике. В частности, на основе примесных центров в алмазе уже разрабатываются кубиты для квантовых компьютеров, обладающие высокой устойчивостью. Также примеси могут быть использованы в создании ячеек памяти, что откроет новые возможности для хранения информации и обработки данных.

Кроме того, исследование примесей в алмазах имеет прикладное значение, включая лазерную маркировку минералов. Ученые из Лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН активно ведут эксперименты в этой области, используя фемтосекундный лазерный нагрев для инициирования перестроек в алмазных дефектах. Это позволяет создавать уникальные маркировки и улучшать свойства алмазов. Команда МФТИ, в свою очередь, занимается предсказанием, как именно протекают эти перестройки на атомистическом уровне, что является важным шагом для оптимизации технологий.

«Примесные дефекты в алмазе, такие как NV-центры, уже используются для создания кубитов для квантовых компьютеров, которые отличаются высокой устойчивостью, а также в разработке ячеек памяти. А ещё, генерируя или разрушая такие дефекты, можно создавать невидимые глазу маркировки на коммерческих алмазах — это задача, которой занимаются наши соавторы из Лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН под руководством Сергея Ивановича Кудряшова. Они используют фемтосекундный лазерный нагрев для инициирования перестроек в алмазных дефектах, а наша команда предсказывает сценарии этих изменений», — отметил заместитель заведующего лабораторией компьютерного дизайна материалов МФТИ Никита Орехов.

По словам ученых, еще десять лет назад подобные исследования были практически невозможны, даже для суперкомпьютеров. Однако благодаря синтезу методов машинного обучения и атомистического моделирования, задачи, которые ранее казались неподъемными, стали вполне реальными. Это открывает новые перспективы не только для фундаментальной науки, но и для прикладных исследований, позволяя создавать новые материалы с заранее заданными свойствами.

Ожидается, что результаты работы ученых будут иметь значительное влияние на развитие микроэлектроники и смежных технологий. Применение алмазов с заданными свойствами в квантовых компьютерах и других устройствах может привести к существенным улучшениям в области вычислительных технологий, что, в свою очередь, повлияет на множество отраслей, включая телекоммуникации, медицину и бытовую электронику.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

https://наука.рф/news/almaznye-primesi-pomogut-v-razvitii-kvantovykh-tekhnologiy/

| 23.04.25 | 12.04.2025 Московский комсомолец. Черные дыры, вода и жизнь на экзопланетах: что сможет увидеть во Вселенной новый российский телескоп «Миллиметрон» |

Телескоп «Хаббл» сделал первую фотографию «Столпов творения» в 1995 году.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В России создается самый сложный за всю историю страны космический инструмент - радиотелескоп “Миллиметрон”. С его помощью астрофизики рассчитывают совершить открытия мирового уровня. Это один из крупнейших современных проектов Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). О том, какие возможности появятся у ученых в связи с запуском «Миллиметрона», журналист “Комсомолки” узнал у директора ФИАН член-корреспондента РАН Николая Колачевского.

ЗАГЛЯНУТЬ В КОСМОС ДАЛЬШЕ, ЧЕМ “ДЖЕЙМС УЭББ”

- Николай Николаевич, «Миллиметрон» - это космическая обсерватория, которая даст человечеству новую систему зрения. Что с ее помощью мы сможем увидеть во Вселенной?

Директор ФИАН член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Давайте посмотрим, какую нишу среди разных систем наблюдения займет “Миллиметрон”. Есть всем известный телескоп-ветеран “Хаббл”, который вот уже более 30 лет делает совершенно замечательные и очень информативные снимки в видимом и в ближнем инфракрасном диапазоне. Несколько лет назад выведен телескоп “Джеймс Уэбб”, он полетел в точку Лагранжа, где его от Солнца закрывает тень Земли. У него диапазон смещен в сторону увеличения длины волны, но, тем не менее, это прибор изображающий. Американцы в этом плане молодцы, они понимают, что общество любит картинки. Мы же с удовольствием разглядываем кадры, как марсоход снимает марсианский вертолёт, как вертолёт снимает камешки на Марсе, как зонд “Кассини” летит сквозь ледяной пояс колец Сатурна... Это действительно сумасшедшие в плане восприятия картины, люди это любят и слава Богу! “Миллиметрон” — это следующий шаг в сторону увеличения длины волны. Но информация, которую он собирает, уже не будет носить вид изображения. Мы теряем в плане зрелищности, но получаем возможность видеть то, что раньше не могли.

- Например?

- Чем дальше в инфракрасную область мы уходим, тем ближе можем погрузиться к центру галактики (в центре каждой галактики, в том числе и нашей, находится очень интересный объект - сверхмассивная черная дыра - Ред). И некоторые типы изображений можно будет строить с высоким разрешением. Например, несколько лет назад нашим иностранным коллегам удалось сделать завораживающую фотографию черной дыры с помощью наземных телескопов. “Миллиметрон” позволит пробиться сквозь пылевые облака и приблизиться к центру галактики. Далее, если мы хотим направить взгляд куда-то за горизонт, то “Миллиметрон” может заглянуть во Вселенную гораздо дальше, чем “Джеймс Уэбб” и “Хаббл”. То есть это астрофизика дальнего космоса. И, наконец, когда длина волны становится больше, то в этот диапазон начинают попадать спектры молекул, например, воды. Это важно, потому что мы сейчас научились регистрировать экзопланеты, но возникла загадка: планеты земного типа есть, а признаков жизни земного типа мы на них не видим. Как раз вода это один из индикаторов жизни. С помощью “Миллиметрона” мы сможем изучать, как обстоят дела с водой на той или иной экзопланете.

- Как радиотелескоп может “видеть” химические элементы - ту же воду?

- Здесь работает тот же принцип, благодаря которому Михаил Ломоносов открыл атмосферу Венеры: когда планета зашла за диск Солнца, он увидел светящееся гало. В нашем случае, когда свет от звезды проходит через атмосферу планеты, его спектр изменяется. Сейчас есть инструменты, которые по спектрам поглощения пытаются установить, какие вещества находятся в составе атмосферы экзопланеты. “Миллиметрон” такую задачу может решать именно в приложении к воде, потому что большинство легких химических элементов, такие как метан и вода, имеют спектр поглощения в том самом миллиметровом диапазоне..

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

КУДА СПРЯТАЛИСЬ ИНОПЛАНЕТЯНЕ

- А надежда поймать радиосигнал от инопланетян - с ней уже распростились?

- Почему нет мощных радиоизлучений от развитых цивилизаций - это очень старый вопрос. Ведь Земля, если от нее сейчас отлететь на значительное расстояние, будет светиться в радиоволнах, как ёлочная игрушка. Потому, что мы все слушаем радио, смотрим телевизор, общаемся с помощью смартфонов, смотрим в космос и посылаем туда мощные сигналы. То есть многое, что происходит на Земле, нашим соседям по галактике было бы прекрасно видно. А вот мы ничего подобного не наблюдаем. Тишина. Этим вопросом задавались уже давно. И надо понять, почему так происходит. Может быть мы зря по себе меряем и другие цивилизации не имеют дела с радиоволнами. Возможно, надо искать другие признаки. Например, у Станислава Лема в “Солярисе” разумная жизнь обретает форму мыслящего океана. То есть это не сообщество мыслящих существ, как у нас, а совершенно иная субстанция.

- Когда планируется запуск?

- Говорить про 2030 год, наверное, сверхоптимистично, но где-нибудь в районе 2035 года, думаю “Миллиметрон” может полететь. Слава Богу, что у “Миллиметрона” нет ближайших международных конкурентов. Если мы где-то в космической гонке проигрываем, то не потому, что мы не слишком умные или не очень умелые. Мы просто медленные. Например, российские ученые озвучили хорошую научную идею посмотреть на полюса Луны - нет ли там воды? В результате весь мир кинулся сажать аппараты на лунном полюсе, а мы только думаем, как опять к этому вопросу подойти. Такая же история была с идеей установить радиоастрономическую обсерваторию на обратной стороне Луны — это идеальное место для наблюдений, потому что излучение от Земли не мешает. Не успели проговорить, как на обратной стороне Луны уже появились китайцы с простеньким, но работающим инструментом. Сейчас с Венерой может то же самое оказаться. У нас запланирована миссия “Венера-Д” с посадкой на поверхности планеты - чего пока никто в мире не может. Работы начаты и все вроде идет по плану, но уже на 2030 год - раньше, чем у нас - запланирована куча экспедиций на Венеру у американцев, китайцев, и даже у индийцев. Если хотя бы половина из этих миссий будет успешна, то, когда мы до Венеры долетим и выполним свою уникальную научную программу, она уже будет, как бы это помягче сказать - менее актуальна. В науке, как в спорте, если ты пришел к финишу вторым, то это почетно, но это не победа. А история любит победителей. Надеюсь, с “Миллиметроном” так не случится.

Снимок телескопа «Хаббл»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

ЗАЧЕМ ОХЛАЖДАТЬ ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПА ДО СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР?

- Мы в этом проекте далеко продвинулись?

- У нас основной исполнитель этого проекта (не научной части, а технической), это компания “Информационные спутниковые системы” имени академика Решетнёва. Здесь много задач, все сложные, но есть неплохой прогресс. Есть хорошие решения по лепесткам антенны и системам, которые их раскрывают. Потому, что нужно делать большую 6-метровую тарелку, и она должна быть в идеале выполнена с точностью 5-10 микрон. При этом она должна быть легкой, потому что запустить тяжелую конструкцию даже на таком мощном носителе, как “Ангара”, будет непросто. Поэтому лепестки антенн делаются сейчас из специального углепластика, который накладывается на полированные мастер-формы. Есть успехи и по детекторам, и по системе охлаждения приемника, и антенны.

- А почему зеркало радиотелескопа должно быть холодным?

- Потому, что если мы нагреваем предмет, он сам начинает излучать. Вот перед вами на столе чайная чашка, даже при комнатной температуре она будет очень хорошо светится в нашем миллиметровом диапазоне. Поэтому нам важно, чтобы антенна сама себя не “слышала”, не регистрировала. И тогда телескоп сможет ловить из космоса даже самое слабое излучение. Американцы для главного зеркала “Джеймса Уэбба” использовали бериллий — металл, который имеет крайне низкий коэффициент теплового расширения, то есть практически не меняет свой объем при изменении температуры. Но металлическое зеркало очень тяжелое. У нас легкий углепластик. Мы тоже выбрали принцип активного охлаждения телескопа и сейчас вместе с омскими коллегами работаем над системой замкнутых криогенных машин, чтобы охладить зеркало до сверхнизких температур. Сделать это в бортовом исполнении - один из серьезных вызовов. Но я думаю, что мы с этой и другими задачами справимся.