СМИ о нас

| 23.04.25 | 22.04.2025 Царьград. Русский физик Губернов назвал китайскую "водородную" бомбу новым элементом воздействия на противника |

Эксперт объяснил, в чём заключается уникальность данного испытания.

В России прокомментировали китайское испытание взрывного устройства на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов. Своим мнением о новой бомбе поделился с "МК" доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории динамики реагирующих систем ФИАН Владимир Губернов.

Он объяснил, что химическая реакция водорода и кислорода известна каждому школьнику, однако особенностью данного испытания стало использование металл-гидрида в качестве резервуара. По словам физика, с его помощью китайские учёные значительно улучшили технологию получения водорода для выделения тепла.

Эксперт объясняет, что разработчики научились управлять распределением состава и скоростью высвобождения водорода, за это они получили возможность точно регулировать параметры горения, в том числе, время, температуру и размер области.

Вероятно, в случае успешного развития технологии, это может привести к созданию еще одного элемента воздействия на противника на поле боя. Возможно, сравнимого по воздействию с существующими вооружениями типа термобарических боеприпасов,

- объяснил Губернов.

Напомним, что на днях в Китае испытали неядерную водородную бомбу. После взрыва устройства весом 2 кг более чем на две секунды образуется огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию. Как отмечают испытатели, это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила. Из-за того, что столб после взрыва горит очень долго, он вызывает масштабные ожоги.

Разработкой "водородной" бомбы занимался Научно-исследовательский институт 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), который является ключевым разработчиком подводных систем вооружения.

| 23.04.25 | 21.04.2025 Runews. Водородная бомба: принцип действия |

Издание South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance сообщает, что для создания бомбы использовался твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния, который изначально был разработан для энергообеспечения отдалённых районов.

При активации вещества, то есть при поджиге смеси, гидрид магния взрывается, выделяя газообразный водород, который воспламеняется и долго горит. В результате взрыва двухкилограммовой бомбы цепная реакция вызвала разрушение без использования каких-либо радиоактивных материалов, пишут авторы статьи.

Взрыв сопровождался огненным шаром, температура которого превышала 1000 градусов Цельсия, а длительность его «жизни» превышала длительность взрыва тротила. «Взрывы водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, — цитируют учёных авторы статьи в SCMP.

— При этом пламя быстро распространяется во все стороны». При ведении боевых действий с такой неядерной водородной бомбой можно успешно контролировать силу её взрыва и охват.

Испытания показали, что сила взрыва «водородной» бомбы составила около 40 процентов взрывной силы тротила, но при этом тепловой эффект распространился на большее расстояние. Доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории динамики реагирующих систем ФИАН Владимир Губернов комментирует: «Данный вопрос лежит, скорее, в области военной науки, и на него тяжело ответить гражданскому специалисту.

В целом, по информации, которая появилась в печати, можно сделать вывод о том, что данный вид взрывчатки или энергетического материала не основан на новых физических принципах. Взрывная химическая реакция водорода и кислорода известна всем со школьной скамьи.

Новшеством в данном случае, пожалуй, является то, что в качестве резервуара использован металл-гидрид. Его использование активно обсуждалось в связи с технологиями хранения водорода для, например, топливных элементов в автомобилях.

Однако подобные водородные «аккумуляторы» имели ряд недостатков, в частности связанные с тем, что металл становился более хрупким и деградировал в процессе циклов зарядки-разрядки водородом. В случае использования металл-гидридных соединений в качестве взрывчатого материала необходимость в перезарядке водородом, очевидно, отпадает.

Резюмируя, можно сказать, что, судя по всему, китайским коллегам удалось хорошо оптимизировать отдельные компоненты данной технологии для их применения в качестве источника водорода, который в ходе последующей химической реакции горения приводит к значительному тепловыделению. Контроль за площадью, на которой можно распределить данный состав, и скоростью выделения водорода, очевидно, даёт возможность управления временем, температурой и объёмом области горения.

Вероятно, в случае успешного развития технологии это может привести к созданию ещё одного элемента воздействия на противника на поле боя. Возможно, сравнимого по воздействию с существующими вооружениями типа термобарических боеприпасов».

Михаил Сорокин

Источник: Московский комсомолец

https://therussiannews.ru/news/nauka/vodorodnaya-bomba-princip-deystviya/

| 23.04.25 | 21.04.2025 ИА Ремарка. Китайские ученые испытали «водородную» бомбу |

Китайские ученые Научно-исследовательского института 705-й государственной судостроительной корпорации (CSSC) впервые провели успешные контролируемые полевые испытания не ядерной водородной бомбы, сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Для создания бомбы использовался твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния, первоначально разработанный для энергоснабжения отдаленных районов. При активации, а точнее, при поджиге, смесь гидрида магния взрывается, выделяя газообразный водород, который воспламеняется и горит.

Взрыв двухкилограммовой бомбы вызвал цепную реакцию, не требующую радиоактивных материалов. Огненный шар, возникший при взрыве, имел температуру более 1000 градусов Цельсия и горел дольше, чем при взрыве тротила.

«Взрывы водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, – цитируют ученых авторы статьи в SCMP. – При этом пламя быстро распространяется во все стороны». Разработчики утверждают, что силу взрыва и охват можно контролировать, что является преимуществом при ведении боевых действий.

Испытания показали, что сила взрыва «водородной» бомбы составила около 40 процентов взрывной силы тротила, но тепловой эффект распространился на большее расстояние.

Доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории динамики реагирующих систем ФИАН Владимир Губернов прокомментировал испытания:

– Данный вопрос лежит, скорее, в области военной науки, и на него тяжело ответить гражданскому специалисту. В целом, по информации, которая появилась в печати, можно сделать вывод о том, что данный вид взрывчатки или энергетического материала не основан на новых физических принципах. Взрывная химическая реакция водорода и кислорода известна всем со школьной скамьи. Новшеством в данном случае, пожалуй, является то, что в качестве резервуара использован металл-гидрид. Его использование активно обсуждалось в связи с технологиями хранения водорода для, например, топливных элементов в автомобилях. Однако, подобные водородные «аккумуляторы» имели ряд недостатков, в частности связанные с тем, что металл становился более хрупким и деградировал в процессе циклов зарядки-разрядки водородом. В случае использования металл-гидридных соединений в качестве взрывчатого материала необходимость в перезарядке водородом очевидно отпадает. Резюмируя, можно сказать, что, судя по всему, китайским коллегам удалось хорошо оптимизировать отдельные компоненты данной технологии для их применения в качестве источника водорода, который в ходе последующей химической реакции горения приводит к значительному тепловыделению. Контроль за площадью, на которой можно распределить данный состав, и скоростью выделения водорода, очевидно, дает возможность управления временем, температурой и объемом области горения.

По мнению Владимира Губернова, успешное развитие данной технологии может привести к созданию нового вида вооружения, «возможно, сравнимого по воздействию с существующими вооружениями типа термобарических боеприпасов».

| 23.04.25 | 21.04.2025 Московский комсомолец. Новых физических принципов не открыли: Российский физик прокомментировал испытание «водородной» бомбы |

Российский физик пояснил, в чем может быть преимущество китайской «водородной» бомбы

Не ядерную водородную бомбу впервые испытали китайские ученые Научно-исследовательского института 705-й государственной судостроительной корпорации (CSSC). Контролируемые полевые испытания, по их данным, прошли успешно.

Взрыв не ядерной водородной бомбы. Фото: CSSC

Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на опубликованную статью в издании Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, для создания бомбы использовался твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния, который изначально был разработан для энергообеспечения отдаленных районов.

При активации вещества, а точнее, при поджиге смеси гидрид магния взрывается, выделяя газообразный водород, который воспламеняется и долго горит.

В результате взрыва двухкилограммовой бомбы, цепная реакции вызвала разрушение без использования каких-либо радиоактивных материалов, пишут авторы статьи. Взрыв сопровождался огненным шаром, температура которого превышала 1000 градусов Цельсия, а длительность его «жизни» превышала длительность взрыва тротила.

«Взрывы водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, – цитируют ученых авторы статьи в SCMP. – При этом пламя быстро распространяется во все стороны». При ведении боевых действий с такой, не ядерной водородной бомбой можно успешно контролировать силу ее взрыва и охват.

Испытания показали также, что сила взрыва «водородной» бомбы составила около 40 процентов взрывной силы тротила, но при этом тепловой эффект распространился на большее расстояние.

Комментарий доктора физико-математических наук, руководителя Лаборатории динамики реагирующих систем ФИАН Владимира ГУБЕРНОВА:

– Данный вопрос лежит, скорее, в области военной науки, и на него тяжело ответить гражданскому специалисту. В целом, по информации, которая появилась в печати, можно сделать вывод о том, что данный вид взрывчатки или энергетического материала не основан на новых физических принципах. Взрывная химическая реакция водорода и кислорода известна всем со школьной скамьи. Новшеством в данном случае, пожалуй, является то, что в качестве резервуара использован металл-гидрид. Его использование активно обсуждалось в связи с технологиями хранения водорода для, например, топливных элементов в автомобилях. Однако, подобные водородные «аккумуляторы» имели ряд недостатков, в частности связанные с тем, что металл становился более хрупким и деградировал в процессе циклов зарядки-разрядки водородом. В случае использования металл-гидридных соединений в качестве взрывчатого материала необходимость в перезарядке водородом очевидно отпадает. Резюмируя, можно сказать, что, судя по всему, китайским коллегам удалось хорошо оптимизировать отдельные компоненты данной технологии для их применения в качестве источника водорода, который в ходе последующей химической реакции горения приводит к значительному тепловыделению. Контроль за площадью, на которой можно распределить данный состав, и скоростью выделения водорода, очевидно, дает возможность управления временем, температурой и объемом области горения.

Вероятно, в случае успешного развития технологии, это может привести к созданию еще одного элемента воздействия на противника на поле боя.

Возможно, сравнимого по воздействию с существующими вооружениями типа термобарических боеприпасов.

| 23.04.25 | 18.04.2025 РЕН ТВ. "Стеклянные" овощи и рисомясо: какой вкус у фальшивой еды |

Фото: © РЕН ТВ

Фальшивая еда есть в каждом уголке мира. Например, жители США показывают свои покупки из продуктового магазина. Почему арбузы выглядят как резиновые? Что не так с лососем и авокадо? Об этом рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

"Стеклянные" овощи в супермаркетах

"Это все результат развития науки. Отдается предпочтение в первую очередь лежким сортам с толстой кожурой, с ровным цветом, в ущерб часто вкусовым свойствам. Поэтому мы наблюдаем вот такие "каменные" помидоры, теперь и у нас называется. Это идет селекция и отбор на сроки годности, на внешний вид", – рассказала руководитель группы биологических исследований ФИАН имени П.Н. Лебедева РАН Светлана Димитриева.

Скорее всего эти видео не более чем розыгрыш. Но все равно, по словам комментаторов, еда в супермаркетах уже давно не производит впечатление натуральной. Некоторые эксперты отмечают, что большинство американцев вообще никогда не видели сырых продуктов. По статистике, каждый третий школьник в США не знает, что котлеты делают из говядины. А 7 процентов взрослых американцев думают, что шоколадное молоко дают коровы особой породы. Не верите? Смотрите сами: эти дети не знают, как выглядят свежие помидоры.

Порошок, который заменит все продукты питания

В американских супермаркетах все больше обработанной, ненатуральной еды. Местные бизнесмены пошли еще дальше – они изобрели порошок, заменяющий все продукты питания. Никакого первого, второго и салата. Одна бутылка с разведенной субстанцией без вкуса и запаха, по замыслу создателей, содержит весь необходимый набор элементов: жиры, белки и углеводы.

Фото: © www.globallookpress.com/Frank May/picture alliance

Фото: © www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

Настоящего мастерства в изготовлении фальшивой еды достигли в Китае. Например, куриные яйца с виду не отличишь от настоящих. На китайских сайтах можно найти много видео, где энтузиасты изготавливают искусственные яйца. Скорлупу делают из гипса, кальция и парафина, а белок и желток получают, смешивая желатин и желтый пигмент. Выходит очень искусная подделка, умельцы даже воссоздают воздушную мембрану в нижней части скорлупы.

"Есть такой потребительский миф, что поддельные яйца якобы сильно дешевле яиц натуральных, это не так. Дело в том, что современная пищевая промышленность штампует и курятину, и яйца в огромных количествах. И все зависит от кормов, от технологий, которыми современный Китай обладает в полной мере. И поверьте, натуральные яйца там совершенно не дороги и никоим образом не уступают по цене вот этой гипотетической подделке. Ну а во-вторых, сам процесс достаточно трудоемкий. То есть нужно сначала сформировать условный желток, потом вокруг него сформировать условный белок. И уже потом уже сформировать вот эту самую псевдоскорпулу", – говорит шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

Сложно ли подделать вкус хорошего стейка

А вот поддельное китайское мясо нередко встречается на прилавках магазинов. Легким движением руки кусок свинины или курятины превращается в говядину. Достаточно добавить всего лишь один специальный экстракт. Он отбивает запах свинины и придает вкус более дорогой говядины. Достаточно помариновать кусок мяса с приправой пару часов.

Фото: © www.globallookpress.com/Images

Фото: © Кадр из программы "Как устроен мир", РЕН ТВ

Фото: © Кадр из программы "Как устроен мир", РЕН ТВ

Фото: © ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Фото: © Кадр из программы "Как устроен мир", РЕН ТВ

Фото: © IMAGO/Science Photo Library/TASS

https://ren.tv/longread/1318382-stekliannye-ovoshchi-i-risomiaso-kakoi-vkus-u-falshivoi-edy

| 23.04.25 | 17.04.2025 Рамблер. Астрохимик Иван Антонов: "Наше открытие подтверждает версию, что мы не одни во Вселенной" |

Иван Антонов родом из Самары. Он с детства увлекался наукой. И хотя в те годы и не мечтал стать ученым, но неосознанно стремился к этому, направляемый своим любопытством и желанием создать что-то новое.

© Волга Ньюс

"Вдохновением была книга "Атом-гигант", которая попалась мне в мои 5 лет. Было очень интересно ее читать. Я заинтересовался химией и физикой. Хотел узнать, как устроен мир, как работает природа. Было желание выделиться, достичь того, что другие не могут", - поделился воспоминаниями ученый.

Дальнейшее развитие Ивана как специалиста также всегда проходило на грани физики и химии, с тяготением к последней. Успешно окончив химфак Самарского государственного университета, он устроился в местный филиал Физического института академии наук (СФ ФИАН), где в течение трех лет работал с химическими лазерами. А затем на 20 лет уехал в США, получил здесь ученую степень PhD и занимался изучением радиоактивных элементов, горения и атмосферной химии, холодных молекул.

Полученные знания и опыт работы с американскими учеными пригодились по возвращении в Самару. К тому моменту в СФ ФИАН была сформирована сильная команда, она занималась химической кинетикой и вместе с Ральфом Кайзером из Гавайского университета выиграла грант по астрохимии. Это позволило создать Центр лабораторной астрофизики, который и возглавил Иван Антонов. С помощью Ральфа Кайзера совместная команда ученых СФ ФИАН и Самарского университета им. Королева построила установку, которая воспроизводит условия глубокого космоса и позволяет экспериментально исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике.

"Мы хотим разобраться, как устроена химия во Вселенной. В космосе обнаружено более 300 молекул, но там очень холодно: -263 градуса по Цельсию. В таких условиях химия практически отсутствует. Однако космические лучи могут активировать находящиеся на крупинках звездной пыли молекулы, и они начинают вступать в реакции. Это крайне редкие события, но когда есть миллионы лет эволюции, они достаточно многое могут изменить", - объяснил Иван.

Спроси GigaChat: Как образуется звездная пыль? Одним из главных источников служат взрывы сверхновых и умирающих звезд. Мощные ударные волны выбрасывают в пространство большое количество тяжелых элементов, которые конденсируются в мелкие твердые частицы. Из звездной пыли формируются новые небесные тела, в том числе планеты.

Эти редкие события самарские ученые и моделируют благодаря установке. Но то, что у Вселенной занимает миллионы лет, у них происходит за часы. В специальной камере создается глубокий вакуум и включается космическая заморозка. В таких условиях на поверхности замерзает все, кроме гелия. Ученые намораживают тончайшую ледяную пленку, состоящую из смеси двух-трех видов молекул, - предположительно, такую же, что и на частицах звездной пыли. Космическое волшебство запускает облучение вторичными электронами, которое имитирует воздействие галактических лучей. Дозу подбирают таким образом, чтобы она соответствовала времени эволюции межзвездного пылевого облака в 1 млн лет. С помощью теплового излучения и масс-спектрометра фиксируется образование промежуточных и конечных продуктов.

При облучении ледяной смеси монооксида углерода (угарный газ) и этанола (этиловый спирт) ученым удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида - предшественника молочной кислоты.

"Она является промежуточным продуктом при метаболизме глюкозы, который происходит в каждом организме и дает нам энергию для жизни. Лактальдегид - это альдегид молочной кислоты, то есть ее восстановленная форма. Он в принципе тоже является метаболитом в процессе окисления глюкозы. Кроме того, возможны обратные процессы. Из лактальдегида в живых организмах можно получить молочную кислоту, а из нее - глюкозу. Таким образом, наше открытие показывает, что лактальдегид мог образоваться в космосе и попасть на Землю в начале ее истории - например, во время орбитальной бомбардировки кометами и метеоритами. Так же, таким же образом он мог быть занесен на другие планеты в других звездных системах. На основе сахаров, образованных из лактальдегида, могла начать образовываться примитивная жизнь. Например, они могли служить источником энергии для молекул РНК, которые, как считается, были первой стадией образования жизни. Они умели самовоспроизводиться, синтезировать простейшие белки, получать энергию из глюкозы. И лактальдегид здесь - недостающее звено, способное объяснить откуда взялась глюкоза, а возможно, и рибоза", - считает ученый.

По его словам, это открытие кидает монетку в копилку версии космического происхождения жизни на Земле и обитаемости других планет. Цель дальнейших экспериментов ученых - формирование модели химических реакций в межзвездных льдах. Это позволит смоделировать, как звездные системы формируются с течением времени, как в них образуются вещества, какие типы звездных систем более способны поддерживать или создавать жизнь и на каких этапах происходит эволюция.

"В астрохимии много белых пятен, и очень мало в мире ученых, которые ею занимаются. Мы открываем новые горизонты в науке, и мне бы хотелось передавать свои знания и сформировать научную школу, которая развивалась бы дальше и имела успех, создать фундаментальный задел для своей страны, своего города и Самарского национального исследовательского университета им. Королёва, в котором я работаю", - отметил Иван Антонов.

| 23.04.25 | 17.04.2025 Волга Ньюс. Астрохимик Иван Антонов: "Наше открытие подтверждает версию, что мы не одни во Вселенной" |

Взял в 5 лет книгу об открытии атома и влюбился в науку. Самарский ученый Иван Антонов, получив колоссальный опыт в России и за рубежом, вместе со своей командой прославился на весь мир, экспериментально доказав, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение. А значит, вероятность того, что Земля стала обитаемой благодаря влиянию извне, возрастает, и, возможно, мы не одни во Вселенной. О своем становлении как ученого и о подробностях открытия Иван Антонов рассказал в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Фото: Олеся Орина

Иван Антонов родом из Самары. Он с детства увлекался наукой. И хотя в те годы и не мечтал стать ученым, но неосознанно стремился к этому, направляемый своим любопытством и желанием создать что-то новое.

"Вдохновением была книга "Атом-гигант", которая попалась мне в мои 5 лет. Было очень интересно ее читать. Я заинтересовался химией и физикой. Хотел узнать, как устроен мир, как работает природа. Было желание выделиться, достичь того, что другие не могут", - поделился воспоминаниями ученый.

Дальнейшее развитие Ивана как специалиста также всегда проходило на грани физики и химии, с тяготением к последней. Успешно окончив химфак Самарского государственного университета, он устроился в местный филиал Физического института академии наук (СФ ФИАН), где в течение трех лет работал с химическими лазерами. А затем на 20 лет уехал в США, получил здесь ученую степень PhD и занимался изучением радиоактивных элементов, горения и атмосферной химии, холодных молекул.

Полученные знания и опыт работы с американскими учеными пригодились по возвращении в Самару. К тому моменту в СФ ФИАН была сформирована сильная команда, она занималась химической кинетикой и вместе с Ральфом Кайзером из Гавайского университета выиграла грант по астрохимии. Это позволило создать Центр лабораторной астрофизики, который и возглавил Иван Антонов. С помощью Ральфа Кайзера совместная команда ученых СФ ФИАН и Самарского университета им. Королева построила установку, которая воспроизводит условия глубокого космоса и позволяет экспериментально исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике.

"Мы хотим разобраться, как устроена химия во Вселенной. В космосе обнаружено более 300 молекул, но там очень холодно: -263 градуса по Цельсию. В таких условиях химия практически отсутствует. Однако космические лучи могут активировать находящиеся на крупинках звездной пыли молекулы, и они начинают вступать в реакции. Это крайне редкие события, но когда есть миллионы лет эволюции, они достаточно многое могут изменить", - объяснил Иван.

автор фото: Виктория Старосельская

Эти редкие события самарские ученые и моделируют благодаря установке. Но то, что у Вселенной занимает миллионы лет, у них происходит за часы. В специальной камере создается глубокий вакуум и включается космическая заморозка. В таких условиях на поверхности замерзает все, кроме гелия. Ученые намораживают тончайшую ледяную пленку, состоящую из смеси двух-трех видов молекул, - предположительно, такую же, что и на частицах звездной пыли. Космическое волшебство запускает облучение вторичными электронами, которое имитирует воздействие галактических лучей. Дозу подбирают таким образом, чтобы она соответствовала времени эволюции межзвездного пылевого облака в 1 млн лет. С помощью теплового излучения и масс-спектрометра фиксируется образование промежуточных и конечных продуктов.

При облучении ледяной смеси монооксида углерода (угарный газ) и этанола (этиловый спирт) ученым удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида - предшественника молочной кислоты.

"Она является промежуточным продуктом при метаболизме глюкозы, который происходит в каждом организме и дает нам энергию для жизни. Лактальдегид - это альдегид молочной кислоты, то есть ее восстановленная форма. Он в принципе тоже является метаболитом в процессе окисления глюкозы. Кроме того, возможны обратные процессы. Из лактальдегида в живых организмах можно получить молочную кислоту, а из нее - глюкозу. Таким образом, наше открытие показывает, что лактальдегид мог образоваться в космосе и попасть на Землю в начале ее истории - например, во время орбитальной бомбардировки кометами и метеоритами. Так же, таким же образом он мог быть занесен на другие планеты в других звездных системах. На основе сахаров, образованных из лактальдегида, могла начать образовываться примитивная жизнь. Например, они могли служить источником энергии для молекул РНК, которые, как считается, были первой стадией образования жизни. Они умели самовоспроизводиться, синтезировать простейшие белки, получать энергию из глюкозы. И лактальдегид здесь - недостающее звено, способное объяснить откуда взялась глюкоза, а возможно, и рибоза", - считает ученый.

По его словам, это открытие кидает монетку в копилку версии космического происхождения жизни на Земле и обитаемости других планет. Цель дальнейших экспериментов ученых - формирование модели химических реакций в межзвездных льдах. Это позволит смоделировать, как звездные системы формируются с течением времени, как в них образуются вещества, какие типы звездных систем более способны поддерживать или создавать жизнь и на каких этапах происходит эволюция.

"В астрохимии много белых пятен, и очень мало в мире ученых, которые ею занимаются. Мы открываем новые горизонты в науке, и мне бы хотелось передавать свои знания и сформировать научную школу, которая развивалась бы дальше и имела успех, создать фундаментальный задел для своей страны, своего города и Самарского национального исследовательского университета им. Королёва, в котором я работаю", - отметил Иван Антонов.

| 23.04.25 | 16.04.2025 Научная Россия. Как превратить сверхкороткие лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный |

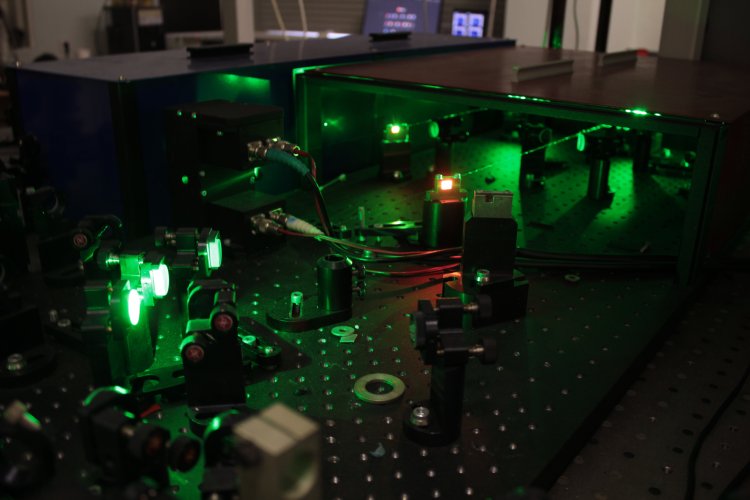

Ученые разработали простую лазерную систему, преобразующую сверхкороткие — в квадриллионные доли секунды — лазерные импульсы ближнего инфракрасного диапазона в средний инфракрасный. Интерес к таким системам обусловлен тем, что именно они позволяют «заснять» молекулярные «отпечатки пальцев» многих веществ, например в составе лекарств или опасных газов. Ввиду своей простоты и эффективности разработка может найти применение в медицине, системах безопасности и детектирования, где требуются мощные и точные инфракрасные источники. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Optics Letters.

Титан-сапфировый лазер. Источник: Игорь Киняевский

Лазерные источники, генерирующие импульсы длительностью в квадриллион раз меньше секунды в среднем инфракрасном диапазоне, перспективны для самых разных применений. Например, этот диапазон хорошо проникает сквозь живые ткани и безопасен для организма, благодаря чему его можно использовать в медицинской диагностике. Кроме того, в нем находятся молекулярные «отпечатки пальцев» — уникальные спектральные образы — многих молекул, поэтому он удобен и для детектирования опасных веществ, например газов. Чаще всего ультракороткие лазерные импульсы среднего инфракрасного диапазона получают, преобразуя лазное излучение из другого спектрального диапазона, что технически сложно, а имеющиеся подходы сопряжены с малой энергетической эффективностью преобразования и требуют дорогого и громоздкого оборудования. Поэтому ученые ищут простые и высокоэффективные источники такого излучения.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) разработали новую систему, генерирующую фемтосекундные лазерные импульсы в среднем инфракрасном диапазоне. За основу авторы взяли доступный в научных и медицинских лабораториях титан-сапфировый лазер, излучающий в ближнем инфракрасном свете. Чтобы «превратить» его спектр в средний инфракрасный диапазон, исследователи предложили разделить лазерный луч с помощью частично отражающего зеркала на две части. Одну из них пропустили через трубку, заполненную углекислым газом. Луч создал в газе плазменный канал, при прохождении по которому его спектр «растянулся» в сторону более длинных волн.

На выходе из газовой трубки этот луч снова соединился с тем, что не претерпел никаких изменений. Вместе их направили в кристалл из ртути, галлия и серы (тиогалата ртути). При прохождении через него в определенном направлении две совмещенные волны создавали такую поляризацию, которая позволила получить нужный средний инфракрасный диапазон. Авторы подчеркивают, что, поворачивая кристалл, можно менять спектр излучения, точно настраивая его под конкретные задачи, например поиск «отпечатков пальцев» определенных молекул.

Главные преимущества предложенной системы — простота реализации и высокая эффективность. Так, она позволяет преобразовать 30% фотонов исходного ближнего инфракрасного излучения в нужный диапазон, что сопоставимо с лучшими существующими (и при этом более сложными по конструкции и эксплуатации) преобразователями.

«Насколько нам известно, эта разработка представляет собой лучшее из существующих сочетание простоты и эффективности. Такая система с небольшими затратами может быть воспроизведена в любой лаборатории, имеющей фемтосекундный титан-сапфировый лазер. Учитывая, что энергию и спектр получаемого излучения можно перестраивать, возможные сферы применения устройства весьма широки. Например, в медицине такие лазеры могут использоваться для точного удаления тканей без повреждения окружающих областей, а в системах безопасности — для детектирования взрывчатых веществ по их инфракрасным спектрам. В дальнейшем нам предстоит двигаться в направлении масштабирования энергии и совершенствования технологии для ее промышленного применения. В частности, мы уже проводим эксперименты по усилению излучения этой системы в углекислотном лазерном усилителе высокого давления. А технологическое совершенствование мы планируем осуществить за счет перехода от газовой трубы к газонаполненным оптическим волокнам», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Игорь Киняевский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории газовых лазеров Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Российского научного фонда

| 23.04.25 | 16.04.2025 Телеграм-канал Олимпиада «Я — профессионал». Многократный дипломант Олимпиады Никита Семенин |

Попробовать знаменитый раф с урбечом в Дагестане, покататься на коньках по льду Байкала… Звучит круто, да? Пока админы только планируют путешествие, наш многократный дипломант Никита Семенин уже побывал в интересных местах благодаря олимпиаде «Я — профессионал»

Молодой человек получил бронзовую медаль по «Квантовым технологиям» и две золотые медали по «Физике», проверил уровень подготовки к выходу на рынок труда и выстроил профессиональную траекторию. А еще стал получателем стипендии Президента РФ для аспирантов, занимающихся исследованиями в приоритетных научных направлениях.

Аспирант и младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук участвует в создании квантового компьютера на ионах иттербия: он выполняет роль главного теоретика команды — находит аналитически и численно форму лазерных импульсов, посылаемых на ионы, чтобы квантовые операции проходили как можно более качественно.

В карточках предположили, как разработка сможет изменить разные сферы нашей жизни

https://t.me/yaprofessional/10105

Спроси GigaChat: Как образуется звездная пыль? Одним из главных источников служат взрывы сверхновых и умирающих звезд. Мощные ударные волны выбрасывают в пространство большое количество тяжелых элементов, которые конденсируются в мелкие твердые частицы. Из звездной пыли формируются новые небесные тела, в том числе планеты.