СМИ о нас

| 05.11.25 | 01.11.2025 Научная Россия. ФИАН на Троицкой школе преподавателей физики |

Завершена работа 9-й Троицкой школы повышения квалификации преподавателей физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: интеграция науки и образования» (ТШПФ-2025).

Источник фото: ФИАН

ТШПФ – ежегодное мероприятие в формате конференции, которое проходит при поддержке Президиума Российской академии наук. Программа Школы, ориентированная на учителей физики, которые участвуют в проекте «Базовые (опорные) школы РАН», предусматривает обзорные лекции ведущих ученых мирового уровня по актуальным вопросам современного естествознания с привязкой к соответствующим предметным курсам, а также экскурсии в лабораториях научно-исследовательских институтов Троицка.

По словам сопредседателя Организационного комитета ТШПФ-2025, руководителя Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ТОП ФИАН) члена-корреспондента РАН А.В. Наумова, задачей Школы является не только повышение квалификации преподавателей, но и знакомство учителей с последними достижениями науки. Так, с 2017 года через Троицкую школу прошло более 500 преподавателей из 26 городов Российской Федерации.

В рамках лекционной части с докладом выступил директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН академик РАН Н.Н. Колачевский. В своем выступлении он рассказал о развитии в стране квантовых вычислительных технологий на примере созданного в ФИАН 50-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия.

В ТОП ФИАН участники Школы посетили Лабораторию стандартов частоты, Лабораторию квантовых излучателей, отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии», а также Лабораторию электронной литографии и микроскопии.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/partners/fian/fian-na-troickoj-skole-prepodavatelej-fiziki

| 31.10.25 | 31.10.2025 Телеграм-канал Атомная Энергия 2.0. В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины» |

В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины»

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки.

| 31.10.25 | 31.10.2025 Научная Россия. Итоги школы «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины» 2025 года в ФИАН |

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла VII Международная молодежная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины».

Участники Молодежной школы

Организаторы обозначили тему VII Школы следующим образом: «Ядерная медицина – трансдисциплинарный локомотив развития высокотехнологичной медицины». Сегодня конкурентоспособность российской науки в области разработки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения является определяющим фактором обеспечения биологической безопасности и укрепления технологического суверенитета страны. Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в России является переход к персонализированной и высокотехнологичной медицине.

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений, как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки. Школа продолжила цикл мероприятий, проводимых при реализации проектов в рамках ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» Минобрнауки России.

Школу торжественно открыли заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН В.А. Рябов и руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, и.о. заместителя директора по ядерной медицине НИЦ «Курчатовский институт» И.Н. Завестовская.

«Физический институт имени Лебедева на протяжении многих лет играет важную роль в развитии ядерной медицины. В начале 2000-х годов в Физико-техническом центре ФИАН был разработан и создан ускоритель "Прометеус", который используется не только для научных исследований, но и для лечения пациентов. Аналогичные установки с некоторыми модификациями успешно функционируют во многих мировых центрах. В настоящее время ФИАН реализует проект в области ядерной медицины в рамках федеральной научно-технической программы, благодаря которому достигнуты значительные успехи, включая важные результаты в образовательной деятельности», – отметил Владимир Рябо

И.Н. Завестовская на открытии Школы

В рамках работы Школы свои лекции представили ведущие специалисты научных, образовательных и медицинских организаций:

- С.Н. Корякин, заведующий отделом радиационной биофизики МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Технологии сочетанного облучения: от теории к практике»;

- Т.В. Кулевой, заместитель директора по научной работе по ускорительному направлению НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ. «Линейные резонансные ускорители для медицинского применения»;

- О.А. Короид, генеральный директор и главный врач Общества с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии». «Ядерная медицина – перспектива движения вперед. Потенциал для развития молодых специалистов»;

- В.В. Крылов, директор Института ядерной медицины, врач-радиолог МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Радионуклидная терапия. Современные возможности и тренды».

«Мы постарались поставить в программу школы такие лекции, чтобы были и новые научные направления, и ускорительная техника, и медицинское применение», – рассказала сопредседатель программного комитета И.Н. Завестовская.

В работе Школы приняли участие 121 человек, из которых 90 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые ученые, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 4 института РАН и 6 научно-исследовательских организаций, 21 университет, из которых 5 – медицинских, 2 общеобразовательных учреждения и 7 медицинских организаций. Насыщенная программа и представленные лекции вызвали большой интерес у слушателей. Заявки на участие подали более 180 человек из 34 городов России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

| 31.10.25 | 31.10.2025 Атомная Энергия 2.0. В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины» |

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины».

Организаторы обозначили тему VII Школы следующим образом: «Ядерная медицина – трансдисциплинарный локомотив развития высокотехнологичной медицины». Сегодня конкурентоспособность российской науки в области разработки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения является определяющим фактором обеспечения биологической безопасности и укрепления технологического суверенитета страны. Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в России является переход к персонализированной и высокотехнологичной медицине.

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки. Школа продолжила цикл мероприятий, проводимых при реализации проектов в рамках ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» Минобрнауки России.

Школу торжественно открыли заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН В.А. Рябов и руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, и.о. заместителя директора по ядерной медицине НИЦ «Курчатовский институт» И.Н. Завестовская.

«Физический институт имени Лебедева на протяжении многих лет играет важную роль в развитии ядерной медицины. В начале 2000-х годов в Физико-техническом центре ФИАН был разработан и создан ускоритель «Прометеус», который используется не только для научных исследований, но и для лечения пациентов. Аналогичные установки с некоторыми модификациями успешно функционируют во многих мировых центрах. В настоящее время ФИАН реализует проект в области ядерной медицины в рамках федеральной научно-технической программы, благодаря которому достигнуты значительные успехи, включая важные результаты в образовательной деятельности», – отметил Владимир Рябов.

В рамках работы Школы свои лекции представили ведущие специалисты научных, образовательных и медицинских организаций:

- С.Н. Корякин, заведующий отделом радиационной биофизики МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Технологии сочетанного облучения: от теории к практике»;

- Т.В. Кулевой, заместитель директора по научной работе по ускорительному направлению НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ. «Линейные резонансные ускорители для медицинского применения»;

- О.А. Короид, генеральный директор и главный врач Общества с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии». «Ядерная медицина – перспектива движения вперед. Потенциал для развития молодых специалистов»;

- В.В. Крылов, директор Института ядерной медицины, врач-радиолог МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Радионуклидная терапия. Современные возможности и тренды».

«Мы постарались поставить в программу школы такие лекции, чтобы были и новые научные направления и ускорительная техники и медицинское применение», – рассказала сопредседатель программного комитета И.Н. Завестовская.

В работе Школы приняли участие 121 человек, из которых 90 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые ученые, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 4 института РАН и 6 научно-исследовательских организаций, 21 университет, из которых 5 – медицинских, 2 общеобразовательных учреждения и 7 медицинских организаций. Насыщенная программа и представленные лекции вызвали большой интерес у слушателей. Заявки на участие подали более 180 человек из 34 городов России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

| 07.11.25 | 28.10.2025 Телеграм-канал РАН. В Москве начала работу Троицкая школа преподавателей физики |

В Москве начала работу Троицкая школа преподавателей физики

27 октября в Москве начала работу Девятая Троицкая школа повышения квалификации преподавателей физики — это ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Президиума Российской академии наук.

Программа ориентирована на учителей физики, которые участвуют в проекте «Базовые школы РАН». Она включает лекции ведущих российских учёных по естественно-научным дисциплинам и экскурсии в лабораториях и производственных цехах научно-исследовательских институтов наукограда Троицка.

Наша цель — познакомить учителей и специалистов в последними достижениями науки на примере ведущих физических институтов. Основные задачи школы — повышение квалификации преподавателей, популяризация науки и достижений российских учёных. А также профориентационная работа, которая направлена на привлечение в научные, образовательные организации и технологичные компании высокомотивированных молодых кадров, — рассказал один из организаторов проекта, член-корреспондент РАН Андрей Наумов.

По традиции Школа была открыта серией лекций: академик РАН Вадим Бражкин рассказал о физике углерода, академик РАН Николай Колачевский — о развитии квантовых вычислительных технологий, а заведующий отделом Института физики высоких давлений РАН Андрей Михеенков рассмотрел проблему поиска материалов со свойствами высокотемпературной сверхпроводимости. Всего в ходе ТШПФ участники заслушают более 20 докладов и посетят с экскурсиями восемь научно-исследовательских институтов, размещённых в Троицке.

| 07.11.25 | 28.10.2025 Российская академия наук. В Москве начала работу Троицкая школа преподавателей физики |

В понедельник, 27 октября, в Москве начала работу Девятая Троицкая школа повышения квалификации преподавателей физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: интеграция науки и образования». Это ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Президиума Российской академии наук.

Программа ТШПФ ориентирована на учителей физики, которые участвуют в проекте «Базовые (опорные) школы РАН». Она включает лекции ведущих российских учёных мирового уровня по естественно-научным дисциплинам и экскурсии в лабораториях и производственных цехах научно-исследовательских институтов наукограда Троицка.

«Конкурентное преимущество школы — в сосредоточении в этом городском округе целого ряда ведущих научных центров страны, а также инновационных предприятий реального сектора экономики. Такие примеры всегда производят сильное впечатление», — отметил в приветственном слове вице-президент РАН академик РАН Степан Калмыков.

Он добавил, что Академия наук большое внимание уделяет этому мероприятию, потому что ребята, на обучение и воспитание которых направлены усилия участников Школы, — это смена, которая будет создавать будущее страны.

«Наша цель — познакомить учителей и специалистов в последними достижениями науки на примере ведущих физических институтов, — сообщил один из организаторов проекта, руководитель Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, заведующий кафедрой Московского педагогического государственного университета член-корреспондент РАН Андрей Наумов. — Основные задачи школы — повышение квалификации преподавателей, популяризация науки и достижений российских учёных. А также профориентационная работа, которая направлена на привлечение в научные, образовательные организации и технологичные компании высокомотивированных молодых кадров».

По словам специалиста, за восемь предыдущих лет через Троицкую школу прошли около полутысячи преподавателей, которые представляют 26 городов из 22 регионов. В добавок с текущего года стартовало сотрудничество «Базовых школ РАН» с международным детским центром «Артек», что ещё более расширило географию проекта.

Андрей Наумов процитировал Уинстона Черчилля, который заметил, что Вторую мировую войну выиграл русский учитель. Это важнейшая профессия, статус которой, пострадавший во время кризиса 1990-х годов, необходимо восстановить, подчеркнул учёный.

«Мы надеемся, что знакомство с современной фундаментальной физикой, смежными науками и замечательные образцы созданных на основе разработок РАН инновационных предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет нашей страны, дадут вам заряд энергии в благородном деле обучения подрастающего поколения», — обратился в послании к участникам Школы академик-секретарь Отделения физических наук РАН академик РАН Виталий Кведер.

По традиции мероприятия Школы открыли лекции выдающихся российских учёных. Первым выступил директор Института физики высоких давлений РАН академик РАН Вадим Бражкин. Он рассказал про сложную и интересную физику углерода — одного из самых распространённых элементов во Вселенной. В частности, учёный сообщил о новых разработанных в институте технологиях получения синтетических алмазов. А также о нанотермометрах — крохотных устройствах на основе наноалмазов, с помощью которых можно измерять температуру митохондрий и других мельчайших структур живых организмов.

Далее лекцию прочитал директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН академик РАН Николай Колачевский. Его доклад был посвящён развитию в России квантовых вычислительных технологий. В числе прочего он поделился сведениями о создании в ФИАН 50-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, а также о некоторых квантовых алгоритмах, которые были успешно реализованы на этом устройстве.

Также в русле квантовой тематики в её философском выражении было выдержано выступление заведующего лабораторией разработки научно-исследовательского оборудования Курчатовского комплекса технологических исследований сверхтвёрдых и новых углеродных материалов НИЦ «Курчатовский институт» профессора НИЯУ МИФИ Владимира Решетова.

Ещё одна лекция была посвящена явлению сверхпроводимости. Её прочитал заведующий отделом Института физики высоких давлений РАН, профессор Московского физико-технического института Андрей Михеенков. Он рассмотрел проблему поиска материалов со свойствами высокотемпературной сверхпроводимости и перспективах, которые они открывают.

Всего в ходе ТШПФ участники заслушают более 20 докладов и посетят с экскурсиями восемь научно-исследовательских институтов, размещённых в Троицке.

https://new.ras.ru/activities/news/v-moskve-nachala-rabotu-troitskaya-shkola-prepodavateley-fiziki/

| 24.10.25 | 24.10.2025 Научная Россия. Сотрудник Самарского филиала ФИАН – в числе героев выставки «Время действовать молодым» |

Источник фото: ФИАН

В Самаре на площади Славы проходит масштабная информационно-просветительская выставка #ВремяДействоватьМолодым. Организованное Правительством Самарской области мероприятие призвано продемонстрировать и отметить вклад молодежи в социально-экономическое развитие региона и страны в целом.

Экспозиция включает в себя фотопортреты, биографии и профессиональные истории успеха представителей различных отраслей – от промышленности, здравоохранения и спорта до образования, IT-сферы и науки.

Среди 100 героев выставки – старший научный сотрудник Лаборатории когерентной оптики Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН кандидат физ.-мат. наук Д.В. Прокопова.

Дарья Прокопова более 10 лет занимается исследованиями в области структурированных световых полей и их применения, автор более 80 научных трудов и патентов. Она разработала уникальный дифракционный элемент, повышающий разрешение флуоресцентного микроскопа до 12 нанометров, превращая его в наноскоп.

Поздравляем коллегу и желаем дальнейших успехов!

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

| 12.11.25 | 24.10.2025 Naked Science. В Физическом институте Академии наук обсудили теорию пульсирующей Вселенной |

Семинар по этой теме собрал необычно большое число ученых-участников, причем, что нетипично, половина времени пришлась на их вопросы. Дело в том, что теория пульсирующей Вселенной чрезвычайно сильно отличается от сложившейся до нее космологической картины мира сразу по множеству параметров.

Эллиптическая галактика NGC 5128 (она же Центавр А) в 12 миллионах световых лет от нас. Наблюдения Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории в Чили обнаружили вокруг нее новый класс «темных» шаровых скоплений, отмечены красным цветом. В них намного выше доля темной материи. В теории пульсирующей Вселенной предполагается возможность практически полностью темных шаровых скоплений, без звезд, но с множеством черных дыр звездных масс / © ESO, Davide de Martin

В ФИАН имени П.Н. Лебедева 21 октября 2025 года прошел семинар, где докладчиком (удаленным) был доктор физико-математических наук Николай Горькавый. Среди участников оказалось до 60 ученых, в том числе присутствовали ярые оппоненты теории. На семинаре был и один представитель СМИ — Naked Science. Для мероприятия по острым физическим вопросам все прошло достаточно сдержанно, как минимум не острее обсуждения предыдущей попытки коренным образом перестроить космологию 100 лет назад.

В первые полтора часа семинара докладчик излагал отличия космологии пульсирующей Вселенной от стандартной космологической модели. Он показал, что описанный им и соавтором эффект резкого изменения гравитации при быстром изменении масс объектов (антигравитация при убывании массы и гипергравитация при нарастании массы) объясняет как ускоряющийся разлет Вселенной в нашу эпоху, так и событие Большого взрыва.

С учетом этих релятивистских эффектов (антигравитации и гипергравитации) скорость расширения пространства-времени по мере изменения эпох тоже должна меняться, что и регистрируют астрономы в виде «напряжения Хаббла». Так называют ситуацию, когда постоянная Хаббла (скорость расширения пространства-времени) в древней Вселенной имела одну величину, а сегодня — другую. Ранее Naked Science писал о «напряжении Хаббла» и хаббловском космологическим кризисе.

Докладчик также отметил, что в космологии пульсирующей Вселенной она не рождается из сингулярности — и в центрах черных дыр также не возникает сингулярность. Нет и инфляционной эпохи в расширении пространства-времени после Большого взрыва. Другие участники семинара поставили под сомнение этот тезис, постулировав, что инфляция в ранней Вселенной уже показана наблюдениями. Николай Горькавый отметил, что на сегодня нет эмпирических наблюдений, которые действительно подкрепляли бы инфляционную гипотезу. О подобных (а также теоретических) проблемах с космологической инфляцией ранее уже говорили и многие другие физики.

Затем докладчик перешел к влиянию теории пульсирующей Вселенной на представления о темной материи. В рамках новой теории ТМ состоит из множества темных шаровых скоплений, подобных широко известным звездным шаровым скоплениям возрастом часто более 10 миллиардов лет. Только темные шаровые скопления состоят не из звезд, а из черных дыр звездных масс, оставшихся от прошлых циклов сжатия и расширения Вселенной.

Другие физики — участники семинара поставили вопрос о том, будут ли эти шаровые скопления со временем распадаться за счет столкновений между собой. Докладчик выразил сомнения в этом, поскольку размеры черных дыр звездных масс измеряются в километрах, то есть на несколько порядок меньше, чем у обычных звезд. Если звездные шаровые скопления из древней Вселенной дожили до нашей эпохи, неясно, почему более устойчивые (за счет меньших размеров ЧД в сравнении со звездами) чернодырные темные шаровые скопления должны разрушиться. Однако обе стороны сошлись на том, что вероятность таких событий, в том числе из-за приливных сил, надо считать.

После основной фазы доклада участники перешли к вопросам и ответам, затянувшимся на полтора часа. Это крайне необычно для физических семинаров: часто после основного доклада задают буквально пару-тройку вопросов. Среди прочего озвучили вопрос о том, насколько совместимы с теорией пульсирующей Вселенной наблюдения гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Один из задававших вопросы отметил, что черные дыры, образовавшиеся из обычных звезд (а именно таковы реликтовые черные дыры из прошлых циклов Вселенной в этой теории), должны иметь вращение, поскольку звезды, из которых они возникли, неизбежно вращались. Между тем, по данным LIGO, регистрируемые ею при слиянии ЧД практически не вращаются.

Горькавый заметил, что почти полное отсутствие вращение у черных дыр звездных масс, чьи слияния фиксирует LIGO, в рамках теории пульсирующей Вселенной вполне логично. Действительно, в момент коллапса звезды в ЧД она вращалась. Но со временем, из-за слияний с другими черными дырами и большого времени существования, вращение ЧД будет замедляться. И после значительного числа циклов сжатия — расширения Вселенной скорость вращения реликтовых ЧД будет либо просто низкой, либо близкой к нулю.

Одна из участниц семинара выступила с критикой ключевого положения теории пульсирующей Вселенной: о том, что гравитационные волны не имеют собственной гравитирующей массы. По ее словам, ранее какие-то работы уже показали (в том числе на наблюдениях LIGO), что гравиволны имеют собственную массу. После просьбы дать ссылки на такие работы участница предоставила ссылку (полный текст), в которых, однако, корреспонденту Naked Science не удалось найти подобных утверждений.

https://naked-science.ru/article/physics/v-fizicheskom-institute-a

| 20.10.25 | 18.10.2025 Жуковский.Life. Квантовый скачок России: страна вошла в тройку лидеров |

Учёные совершили прорыв, создав вычислители на четырех платформах.

Россия вошла в число мировых лидеров в области квантовых вычислений, создав 50-кубитные компьютеры. Столь резкий скачок от отставания в 10 лет всего за пять лет стал возможен благодаря реализации дорожной карты «Росатома», сообщило Naked Science.

Еще в 2020 году мощность самого продвинутого отечественного квантового компьютера составляла лишь два кубита. К 2024 году российские ученые разработали прототипы на четырех ключевых технологических платформах: 50-кубитный на ионах, 50-кубитный на атомах, 35-кубитный на фотонах и 16-кубитный на сверхпроводниках. Это позволило стране стать одной из шести в мире, обладающих работающими квантовыми процессорами на 50 и более кубитов.

Особой гордостью ученых стал 50-кубитный компьютер на ионах иттербия, расположенный в ФИАН. Он использует кудиты, что позволяет обрабатывать за цикл больше информации, чем стандартные кубиты.

«Это не просто экспериментальный прототип — это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач», — отметил директор ФИАН Николай Колачевский.

Параллельно ведется работа над созданием специализированных квантовых симуляторов и гибридных систем, которые уже сегодня решают прикладные задачи. Например, «Росатом» применяет квантово-вдохновленные алгоритмы в проекте «Прорыв» для оптимизации распределения топлива. Утверждена дорожная карта до 2030 года, которая предусматривает создание 300-кубитного вычислителя, разработку десятков новых алгоритмов и подготовку тысяч специалистов для квантовой индустрии. Совокупное финансирование нового этапа превысит 29 миллиардов рублей.

Ранее японские ученые из Токийского университета совершили прорыв в нанотехнологиях, синтезировав уникальные золотые наноструктуры продолговатой формы — так называемые «квантовые иглы». Как сообщало «Жуковский.Life», эти структуры, в отличие от традиционных сферических нанокластеров, демонстрируют необычное квантовое поведение и высокую чувствительность к инфракрасному излучению, что открывает для них перспективы применения в биомедицинской визуализации и других высокотехнологичных областях.

| 20.10.25 | 18.10.2025 Naked Science. Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате |

Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?

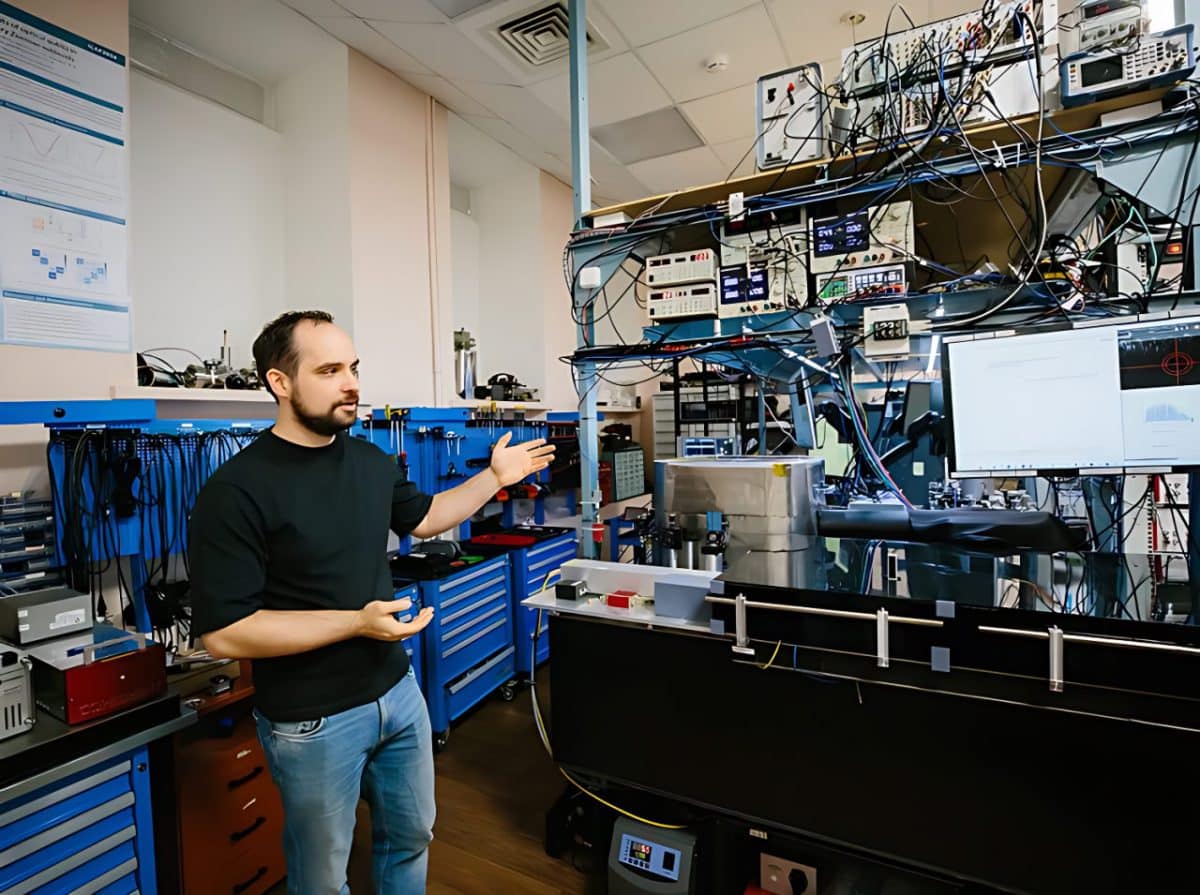

Илья Семериков, научный сотрудник Физического института имени П.Н.Лебедева РАН (ФИАН), создатель самого мощного российского квантового компьютера на ионах. Рядом с ним на снимке — 50-кубитный квантовый компьютер на ионах / © Ольга Мерзлякова, «Научная Россия» Социальная реклама. ЧУ «Центр коммуникаций», ИНН 9705152344, erid 2VtzqvpP3PL.

Что такое квантовые технологии? И почему их считают прорывным направлением исследований?

Квант — наименьшая дискретная единица физической величины (например, энергии), которая может быть передана или обменена в ходе взаимодействия. Базовые принципы современных квантовых технологий суперкратко звучат так:

- Квантование величин: энергия, момент импульса и другие физические параметры могут принимать лишь определенные дискретные значения.

- Принцип неопределенности: невозможно предсказать исход конкретного измерения, можно лишь вычислить вероятность получить тот или иной его исход.

- Принцип суперпозиции: частица может находиться в нескольких состояниях одновременно.

- Принцип запрета клонирования: нельзя создать точную копию квантового состояния.

Из этих принципов вытекают многие сильные и слабые стороны квантовых технологий. И речь тут не только о тех квантовых эффектах, что уже лежат в основе полупроводниковых приборов, лазеров, оптоволоконной связи, ядерной энергетики и медицинской диагностики. Хотя стоит напомнить, что именно за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи дали Нобелевскую премию по физике 2025 года.

Но потенциал квантовой механики не ограничивается этими областями. Сегодня активно развивается направление квантовых технологий, основанных на фундаментальных принципах квантовой механики. Их принято делить на три ветви: квантовые вычисления, квантовая криптография (коммуникации) и квантовая сенсорика.

За первую ветвь отвечают квантовые компьютеры, способные решать задачи, недоступные классическим. Квантовая криптография обеспечивает абсолютно защищенную передачу данных, без возможности перехвата сообщения посторонними. А квантовые сенсоры позволяют проводить измерения с точностью, выходящей за пределы возможностей классических приборов. Так работают уникально чувствительные магнитометры на джозефсоновских контактах, сходно ученые надеются серьезно повысить точность систем навигации по спутниковым сигналам.

Что такое квантовые вычисления?

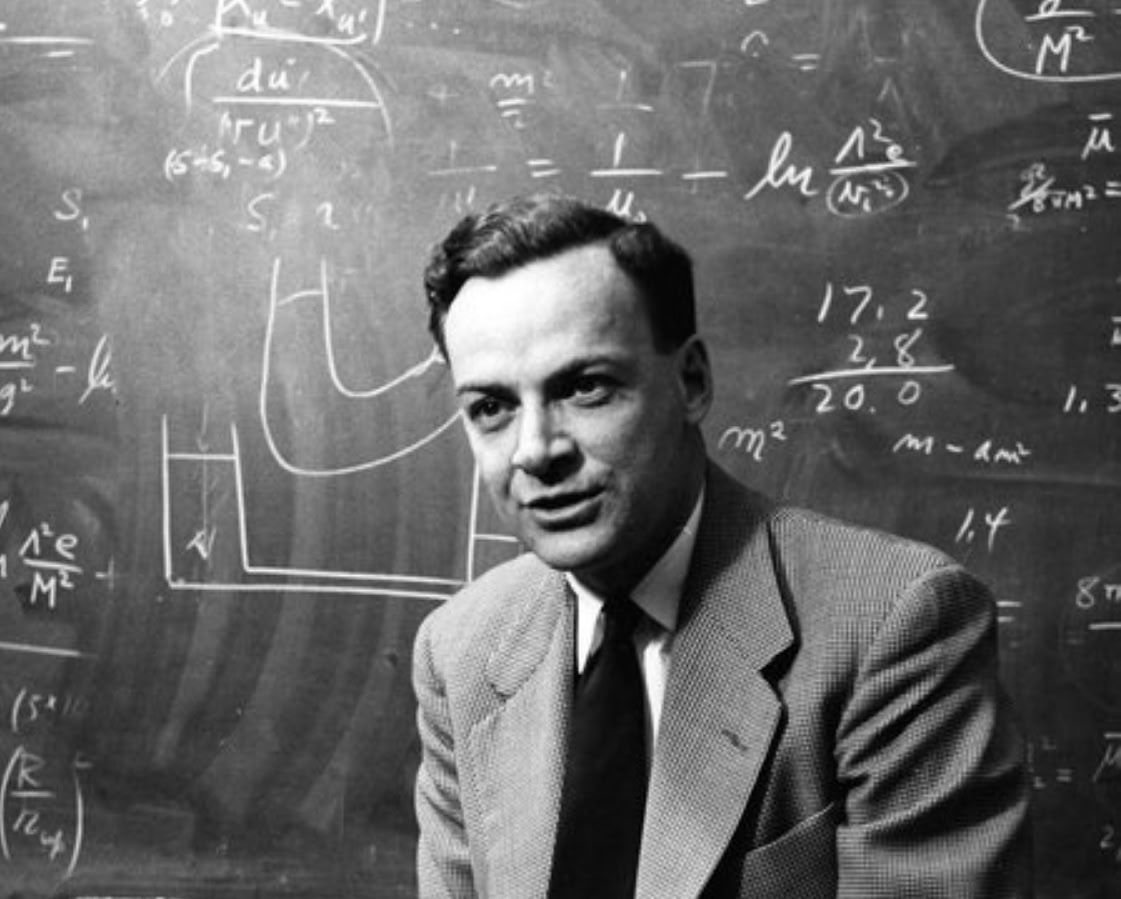

Идею квантового компьютера (КК) в 1981 году первым сформулировал Ричард Фейнман в докладе о моделировании физических процессов. Он подчеркнул, что все явления подчиняются квантовым законам, а классическая физика — лишь их приближенное описание. При этом моделирование даже простых квантовых систем с помощью классических машин сталкивается с проблемой экспоненциального роста вычислительной сложности.

Ричард Фейнман / © Caltech Archives

О чем конкретно идет речь? Если поведение одного кванта предсказуемо и относительно легко моделируется, то при увеличении числа частиц количество возможных состояний системы растет настолько быстро, что даже самые мощные классические суперкомпьютеры не справляются с задачей. Это связано с тем, что классический компьютер оперирует битами, которые могут принимать одно из двух состояний: 0 или 1.

Таким образом, система из N битов может одновременно находиться только в одном из 2N (двух в степени N) возможных состояний. В отличие от этого, в квантовых вычислениях основная единица информации — кубит. Он отличается от бита тем, что может находиться в состоянии суперпозиции 0 и 1, что позволяет ему представлять оба состояния одновременно.

Фейнман впервые предложил концепцию квантового симулятора — квантовой системы, способной воспроизводить поведение более сложной квантовой системы, оставаясь при этом управляемой и предсказуемой. Такой подход позволил бы изучать новые квантовые явления, такие как сверхпроводимость и магнитные фазовые переходы. Причем вместо громоздких классических вычислений сложные уравнения решала бы сама природа. Кроме симулятора, физик предложил концепцию универсального квантового компьютера — устройства, которое можно перенастроить для решения различных задач, а не только для моделирования конкретных физических процессов.

У этих компьютеров есть свой спектр задач, ведь, вопреки распространенному мнению, цель квантовых компьютеров не в полной замене классических. Зато они могут решить задачи, с которыми классические машины не справляются.

Так, современная криптография, включая широко используемое шифрование RSA, основана на сложности факторизации больших чисел, получаемых в результате перемножения двух простых множителей, которые, в свою очередь, делятся только на себя и на единицу. Факторизация такого произведения требует огромных вычислительных ресурсов, что не позволяет классическим алгоритмам производить ее с требуемой скоростью.

В 1994 году Питер Шор предложил квантовый алгоритм, который разлагает числа на простые множители экспоненциально быстрее классических методов. В конкретных цифрах: для факторизации числа длиной 2048 символов классическому компьютеру потребуются миллионы лет. Между тем квантовый алгоритм справится с этим за считаные минуты, что позволит взламывать большинство современных криптографических систем. Алгоритм Шора показал свою работоспособность экспериментально.

Вторая часто встречающаяся задача: поиск элемента в неструктурированной базе данных. Классическим методом он требует в среднем просмотра половины элементов, а в худшем случае — их полного перебора. Алгоритм квантового поиска, разработанный в 1996 году Ловом Гровером, предлагает квадратичное ускорение, при котором нужный элемент находят за количество шагов, пропорциональное квадратному корню из числа записей. Нет нужды пояснять, что это крайне важно в целом ряде практических приложений.

Помимо криптографии и поиска, квантовые алгоритмы находят применение в других сложных задачах. Один из примеров — вариационный квантовый решатель собственных значений (VQE): он позволяет моделировать химические реакции при работе с крупными молекулами с точностью, недоступной классическим компьютерам.

Квантовые вычисления также активно применяются в машинном обучении (ML). Исследователи разрабатывают квантовые версии классических алгоритмов и используют квантовые методы для ускорения обработки данных в традиционных ML-моделях. Помимо этого, активно развиваются так называемые квантово-вдохновленные алгоритмы — алгоритмы для классических компьютеров, однако использующие при этом некоторые принципы из квантовых вычислений. Они повышают производительность классических вычислительных систем, предлагая новые подходы к решению задач оптимизации, кластеризации и обработки больших данных.

Квантовые компьютеры: какие КК в России были в 2020 году и какие есть сегодня

С 2020 года в квантовую тему активно включился «Росатом», которого назначили ответственным за реализацию дорожной карты по развитию квантовых вычислений. В единую команду были объединены более 600 ученых и инженеров из 16 научных институтов и университетов России. Тогда специалисты оценивали отставание нашей страны от лидеров в этой технологии в 10 лет — достаточно сказать, что мощность отечественного квантового компьютера составляла всего два кубита.

В развитие квантовых вычислений в рамках дорожной карты до 2024 года вложили 24 миллиарда рублей, из которых 11,2 миллиарда составили внебюджетые средства «Росатома». В итоге за очень короткий срок создали прототипы квантовых вычислителей на четырех приоритетных в мире технологических платформах: 50-кубитный на ионах, 50-кубитный на атомах, 35-кубитный на фотонах и 16-кубитный на сверхпроводниках.

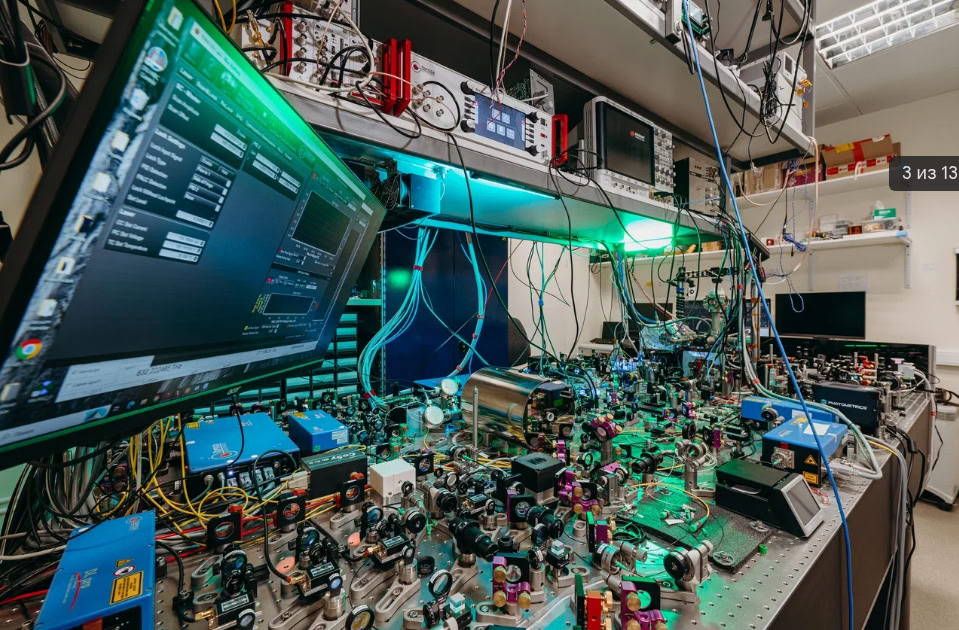

Российский 50-кубитный квантовый компьютер на атомах / © Физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова

Почему так много, не проще ли сократить разнообразие платформ? Наличие действующих вычислителей на четырех разных физических платформах важно, поскольку в ближайшие десятилетия специфика каждой из платформ позволит более эффективно решать тот или иной тип задач. А факт достижения 50 кубитов в 2024 году означает, что наши ученые стали ближе к созданию такого квантового компьютера, который в недалеком будущем сможет показать практическое вычислительное превосходство над классическим.

У каждой из платформ есть свои достоинства и недостатки. Сверхпроводниковые кубиты надо охлаждать до жидкого гелия и ниже (до десятка милликельвин). Зато они стабильнее по результатам и проще управляются. Ионная элементная база еще стабильнее, ниже процент ошибок, но увеличивать квантовый регистр с ней очень сложно, поэтому «масштабировать вверх» такие системы затруднительно.

Кубиты на нейтральных атомах проще масштабируются, то есть в теории на них проще сделать многокубитные системы. Но они непросто управляются. Фотоны не требуют глубокого охлаждения, однако в норме они слабо взаимодействуют между собой. Зато фотонные кубиты проще интегрируются с системами квантовой связи на оптоволокне. Из-за всего этого никто в мире пока не может уверенно сказать, какой из этих четырех типов элементной базы перспективнее, — и ставку делают на все четыре.

Всего за несколько лет России удалось стать одной из всего лишь первых шести стран, где работают КК на 50 кубитов и более. Это впечатляет, если вспомнить, что в 2020 году в стране не было даже прототипа квантового компьютера на 10 кубитов.

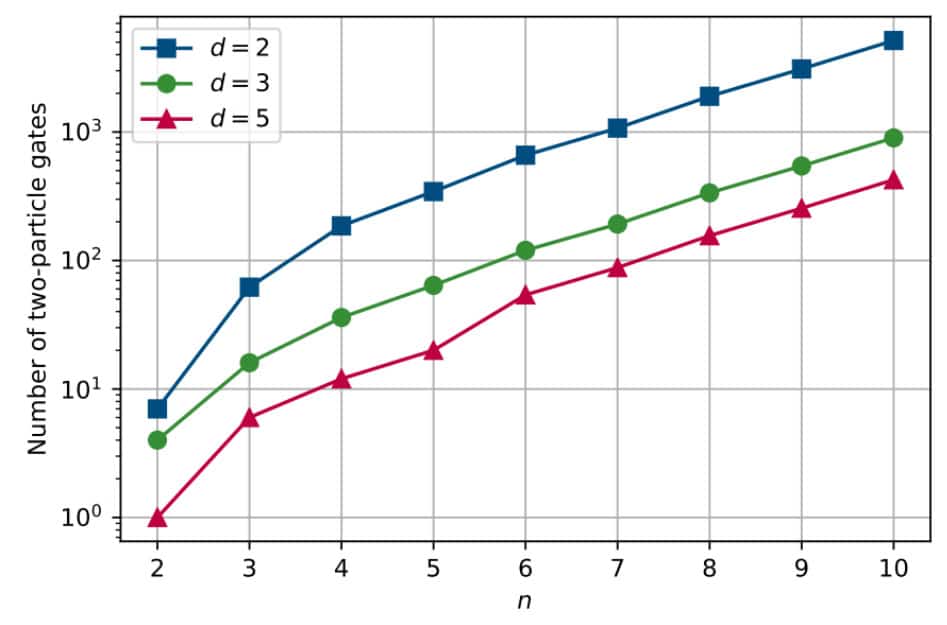

Кроме того, получилось создать квантовый процессор на основе кудитов — так называют квантовый объект, у которого не два состояния | 0 ⟩ и | 1 ⟩, а больше. Причем число этого «больше» обозначают как d (отсюда буква «д» в названии кудита). Если d=3, то это кутрит, если 4 — кукварт, 5 — куквинт.

Почему это важно? Если мы производим поиск по неупорядоченной базе данных с помощью восьмикубитного алгоритма Гровера, то понадобится либо менее 300 запутывающих гейтов на куквитах, либо около 2000 запутывающих операций, если КК будет построен на кубитах. То есть кудитных операций надо много меньше, чем кубитных для тех же задач — а значит, в перспективе будет проще бороться с их ошибками.

Количество операций с двумя кудитами для реализации алгоритма Гровера с n кубитами (где n от 2 до 10) с использованием метода разложения на кубиты, который требует n − 2 вспомогательных кубитов для разложения n-кубитных операций и имеет линейное масштабирование, метода разложения на кутриты и предложенного метода разложения на куквинты. Графические данные учитывают увеличение числа шагов Гровера в квантовых схемах с ростом количества задействованных кубитов / © A.S. Nikolaeva et al.

Из всего этого ясно: кудиты выглядят очень перспективным дополнением к классическим кубитам. Стоит отметить, что Россия реализовала кудитные КК третьей в мире. Кроме нас, их на тот момент сделали только Австрия и США.

Одновременно ведется работа по созданию ПО для квантовых вычислений: уже сделана отечественная облачная платформа — будущий сервис по предоставлению доступа как к КК, так и к различным квантовым алгоритмам для вычислений в рамках решения практических задач различных отраслей. С их помощью можно будет решать задачи квантовой оптимизации, квантовой химии, квантового моделирования, обработки больших данных и многое другое.

В результате за 2020-2024 годы Россия перешла от положения отстающей в тройку лидеров квантовой гонки, наряду с США и Китаем, по наличию работающих квантовых вычислителей на всех четырех платформах, а также оказалась в числе первых шести стран, имеющих действующие квантовые процессоры на 50 и более кубитов.

«Создание 50-кубитного ионного квантового компьютера означает, что Россия вошла в число мировых лидеров сферы квантовых технологий… Эта работа проводится для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство нашей страны на десятилетия вперед. Следующий шаг — это практическое применение квантовых вычислителей для улучшения жизни людей и придания нового качества нашей экономике» — резюмирует ситуацию глава «Росатома» Алексей Лихачев

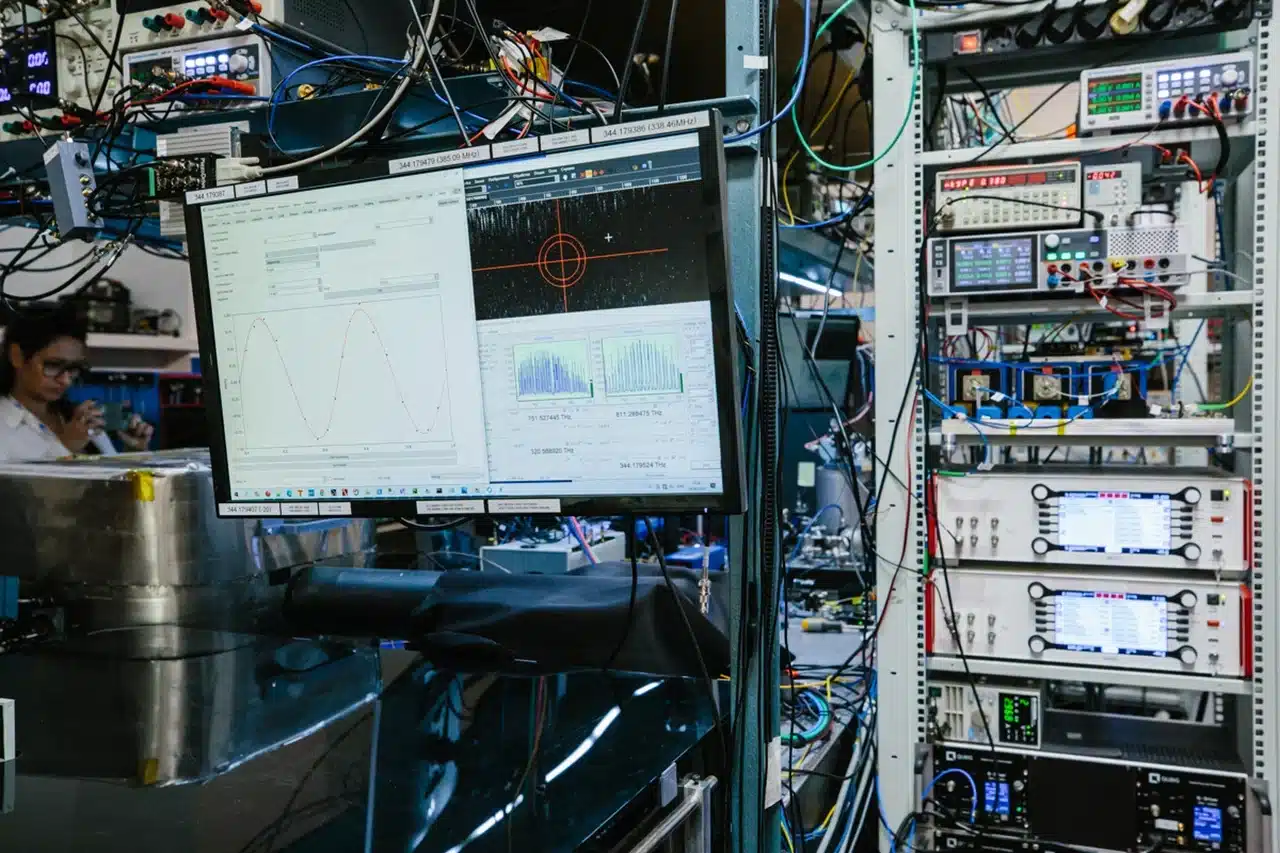

Самый мощный российский КК на ионах иттербия

В 2024 году в рамках дорожной карты в нашей стране создали, а в 2025 году в ходе серии исследовательских экспериментов оценили характеристики первого российского 50-кубитного компьютера, построенного по технологии холодных ионов. Он расположен в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и работает на 25 ионах иттербия-171, которые охлаждаются почти до абсолютного нуля и управляются при помощи лазерных импульсов. Поскольку компьютер основан на кудитах (конкретнее — куквартах), он позволяет сохранять и обрабатывать за цикл больше информации, чем обычный КК с тем же числом ионов.

Директор ФИАН академик РАН Николай Колачевский отметил: «Это не просто экспериментальный прототип — это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где являемся одними из лидеров в мире».

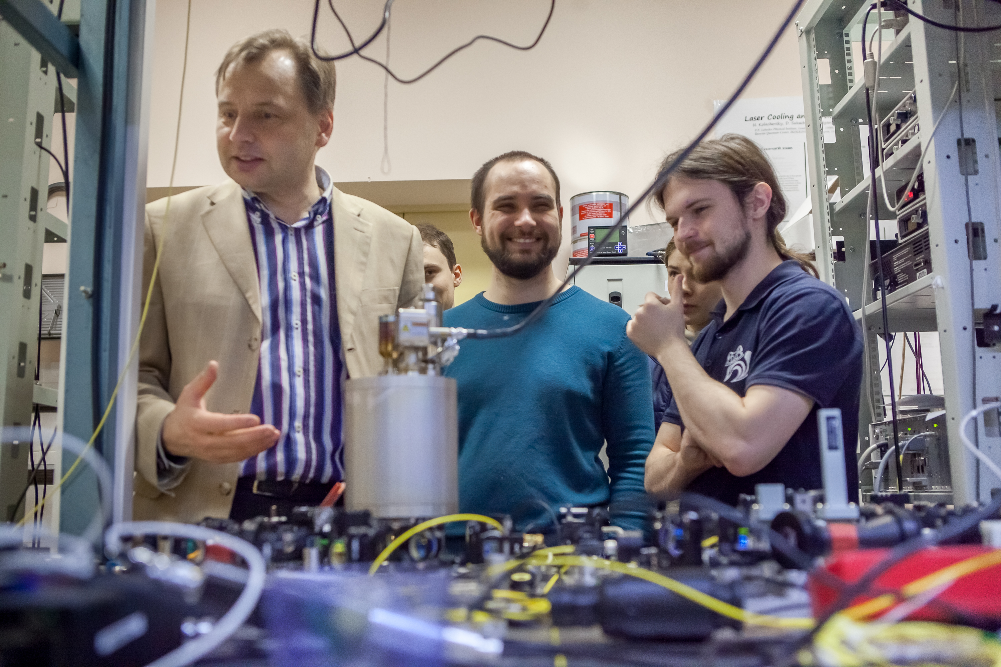

Николай Колачевский (крайний слева) / © ФИАН, ИБИС

Чтобы убедиться в эффективности нового КК, на нем провели расчеты по алгоритму Гровера (все тот же поиск по неупорядоченной базе данных), а также рассчитали структуру нескольких молекул. Подобные системы могут заниматься разными практическими задачами, от распознавания лиц до считывания ДНК.

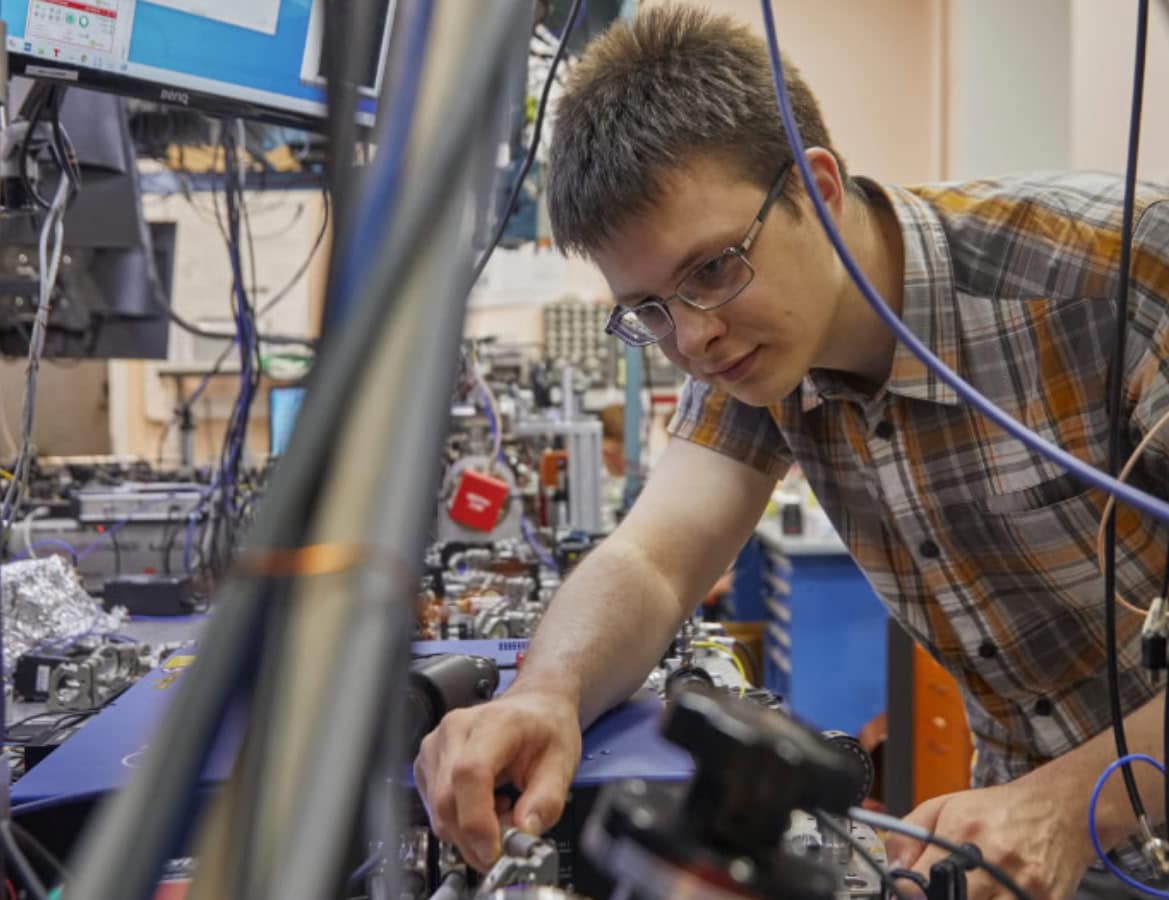

Илья Заливако, старший научный сотрудник ФИАН, поясняет детали тестирования так: «На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители – наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач – научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов – увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера – достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности – согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено».

Почему было важно протестировать все это? Чтобы защитить кукварты от декогеренции, ученые ФИАН создали новый способ их защиты от колебаний магнитного поля и фильтрации шумов лазера, который управляет частицами. Убедиться в их работоспособности без сложных и длительных испытаний не вышло бы. А, как мы уже отмечали выше, именно минимизация числа ошибок в случае КК может быть главной сложностью в их практическом применении.

Илья Заливако / © Отдел по связям с общественностью ФИАН

Выше речь шла об универсальных квантовых компьютерах — тех, на которых можно реализовать любые квантовые алгоритмы: Гровера, Шора и прочих. С одной стороны, универсальность — хорошо, но одну конкретную специфическую задачу лучше может выполнять специализированная машина.

Скажем, компания D-Wave предлагает именно такие, которые уже сегодня состоят из тысяч кубитов. Это так называемые квантовые симуляторы. Они ищут минимум у очень сложной функции («квантовый отжиг») значительно лучше универсальных машин, хотя и не могут решать каких-либо другие задачи.

Другие виды специализированный вычислителей — гибридные, сочетающие вычислительные устройства на кубитах с классическими нейросетями, которые отсеивают часть ошибок КК. Создаются такие системы и в России: для симуляции конкретных систем, включая атомные реакторы, они зачастую быстрее универсальных вычислителей позволяют скорее перейти к использованию квантовых технологий для решения практических задач.

А знают ли в мире, зачем строят квантовые компьютеры?

В мире в числе самых перспективных сфер применения квантовых компьютеров видят, в первую очередь, медицину и фармацевтику. В моделировании сложных молекул для лекарств и вакцин, а также развитии персонализированных медицинских технологий КК будут незаменимы. Как и в создании новых материалов с заданными характеристиками для дальнего космоса или накопителей энергии.

Еще одна важная область применения — финансовый сектор, к примеру, оптимизация инвестпортфелей или оценка кредитоспособности организации или человека. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, потенциально удешевит и ускорит доставку грузов по самым сложным маршрутам.

Пока внедрение квантовых технологий в мире находится на начальном этапе и количество охваченных задач невелико. Но в индустрии крепнет уверенность, что уже в ближайшие 10 лет квантовое преимущество будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным.

Российский рекордный ионный квантовый компьютер / © «Научная Россия»

В нашей стране «Росатом» первым запустил отраслевую программу применения квантов. К примеру, уже использовал квантово-вдохновленные алгоритмы в своем проекте «Прорыв» для расчета оптимального распределения топлива между потребителями и оптимальной загрузки своих производственных мощностей. По предварительным тестам, расчет в среднем занимает несколько минут, обеспечивая преимущество во времени расчетов и значительно их ускоряя. В этом же проекте впервые был применен реальный квантовый компьютер: для «Прорыва» с помощью специальных алгоритмов была решена система линейных алгебраических уравнений для расчета задачи теплопереноса.

Квантовые технологии: куда ведут стрелки на дорожной карте?

Недавно была утверждена дорожная карта по квантовым вычислениям на период до 2030 года. Фокусом нового этапа квантового проекта является практическое применение квантовых технологий в различных отраслях промышленности, в первую очередь, в атомной отрасли. Большое внимание будет уделено развитию в России полноценной квантовой индустрии с участием научных институтов, промышленных корпораций, стартапов и центров развития.

В числе целевых показателей дорожной карты до 2030 года – развитие квантовых вычислителей и программного обеспечения для них: планируется создать квантовый вычислитель объемом 300 кубитов, а также разработать и реализовать 54 новых квантовых алгоритма в дополнение к 34, созданным на первом этапе квантового проекта. Разработанное ПО будет применяться для квантовой оптимизации, квантовой химии, квантового моделирования и обработки больших данных.

В интересах развития российской квантовой индустрии дорожной картой предусматривается развертывание облачной платформы для решения прикладных задач применения квантовых вычислений. Количество пользователей, применяющих квантовые вычисления через отечественный сервис расчетов, должно составить не менее 10 тысяч человек.

Российский фотонный 35-кубитный квантовый компьютер / © Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Предусмотрены и мероприятия по развитию отечественного рынка технологических решений в области квантовых вычислений. В том числе к 2030 году состоится проверка не менее 100 научных гипотез по использованию квантовых вычислений в народном хозяйстве с формулированием конкретных требований к техническому решению.

Финансирование дорожной карты «Квантовые вычисления» будут осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства «Росатома», совокупный объем превышает 29 миллиардов рублей.

В 2026-2030 годах «Росатом» присоединится к исследованиям и разработкам в области квантовых сенсоров. С этого момента при участии ряда ведущих российских вузов, институтов и организаций начнется планирование научных исследований и опытно-конструкторских работ по разработке прототипов квантовых сенсоров. С 2029 года запланировано начало внедрения в отраслях экономики прототипов сверхвысокоточных датчиков и устройств, использующих квантовые эффекты, с характеристиками лучше, чем на классических принципах.

На горизонте 2030 года планируют разработать не менее четырех прототипов квантовых сенсоров и не менее двух внедрить в опытную эксплуатацию на предприятиях ключевых отраслей экономики. За счет внедрения и опытного использования квантовых сенсоров в 10 и более раз должна быть повышена точность измерений на предприятиях в ключевых отраслях экономики.

Квантовые профессии будущего: какие бывают и где их получить?

Одна из самых сложных задач дальнейшего развития квантовых технологий и их применения — массовая подготовка специалистов для квантовой науки и индустрии. Здесь важна не только подготовка профильных специалистов по квантовому направлению — физиков, программистов и инженеров, — но и повышение квантовых компетенций специалистов различного профиля, которые будут внедрять у себя квантовые новации. Врачи, металлурги, фармацевты, машиностроители и энергетики — совсем скоро они наравне с учеными станут строителями квантового будущего.

К 2030 году поставлена цель подготовить 8300 выпускников бакалавриата и специалитета вузов в области квантовых технологий, а число аспирантов достигнет 800.

Где же можно получить квантовые профессии? Первые программы бакалавриата по квантовому инжинирингу и англоязычная магистерская программа в области квантовой электроники и фотоники разработаны и запущены при участии «Росатома» в НИЯУ МИФИ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» соответственно. Стоит добавить к этому программы «Квантовые технологии» в НИТУ МИСИС, «Современные квантовые и нанофотонные системы» в ИТМО, «Фотоника и квантовые материалы» в Сколтехе, программы Центра квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова.

Образовательные мероприятия по квантовым технологиям проводят на площадке участников Национальной квантовой лаборатории. В частности, помимо уже упомянутых вузов, в МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, ТГУ, КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, ДВФУ, КФУ, УрФУ, ЮФУ, АлтГУ, ГУАП, МТУСИ, ТУСУР, РТУ МИРЭА и Университете «Иннополис».

Именно здесь будут готовить кадры, которым предстоит сыграть ключевую роль в квантовых исследованиях и практическом применении квантовых технологий на новом этапе. Вместе с тем эксперты говорят, что квантовое будущее требует нового типа мышления, которое следует формировать с детства. Зачем это нужно?

Мы погружаемся вглубь квантовой сущности мира, учимся взаимодействовать с элементарными частицами, атомами и молекулами, создаем невероятные технологии будущего: квантовые компьютеры, квантовые сенсоры… Будущее уже здесь.

https://naked-science.ru/article/nakedscience/kak-rossiya-stala-odnim-i