СМИ о нас

| 06.04.23 | 06.04.2023 НСН. Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом |

Учёные из России впервые в своей практике продемонстрировали возможность дистанционного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру, архитектура которого построена на ионах. Об этом объявил руководитель фонда Национальной технологической инициативы Вадим Медведев. Информация появилась на сайте НТИ.

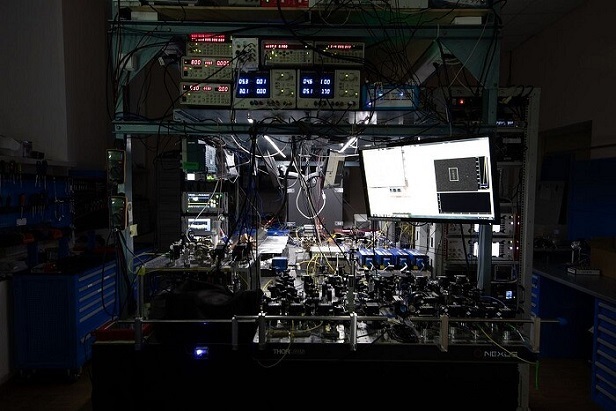

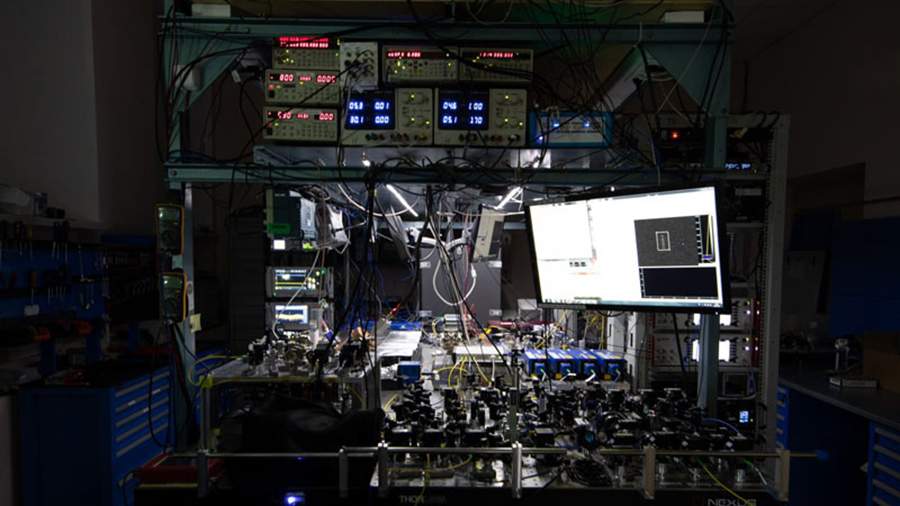

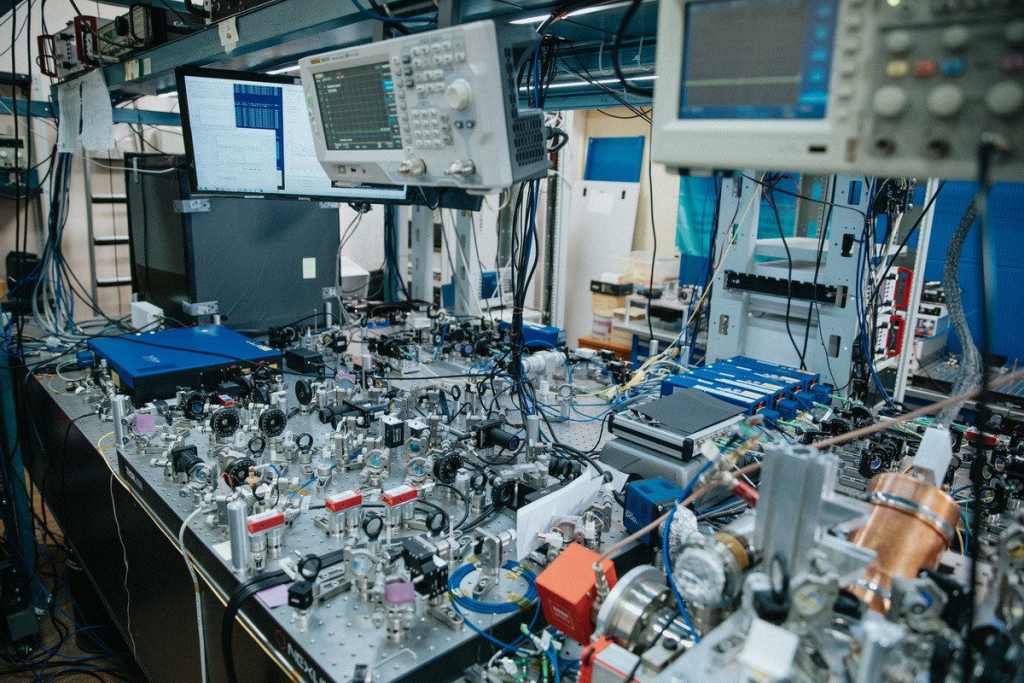

Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом стартовал в 2020 году при поддержке Фонда НТИ и Минцифры. Авторы последнего по времени достижения – группа физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева Российской академии наук.

Научные работники сумели активировать базовые квантовые алгоритмы и в режиме реального времени подключились к процессору с классического персонального компьютера.

Как пояснил глава Фонда, разработанный в рамках проекта программно-аппаратный комплекс уникален для России. Он представляет собой единственный процессор с работающим после настройки облачным интерфейсом, который имеет возможность оперировать кудитным регистром.

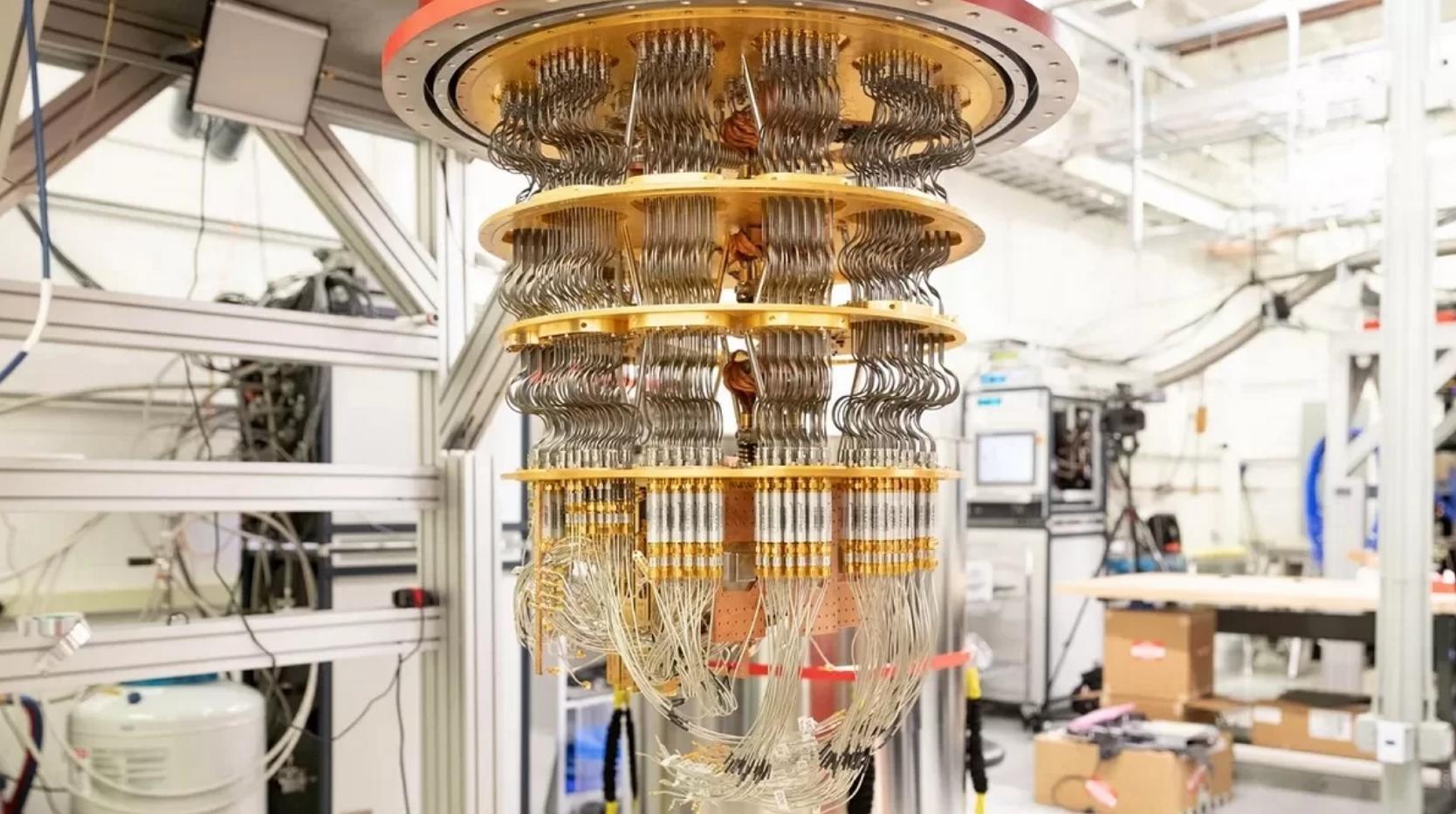

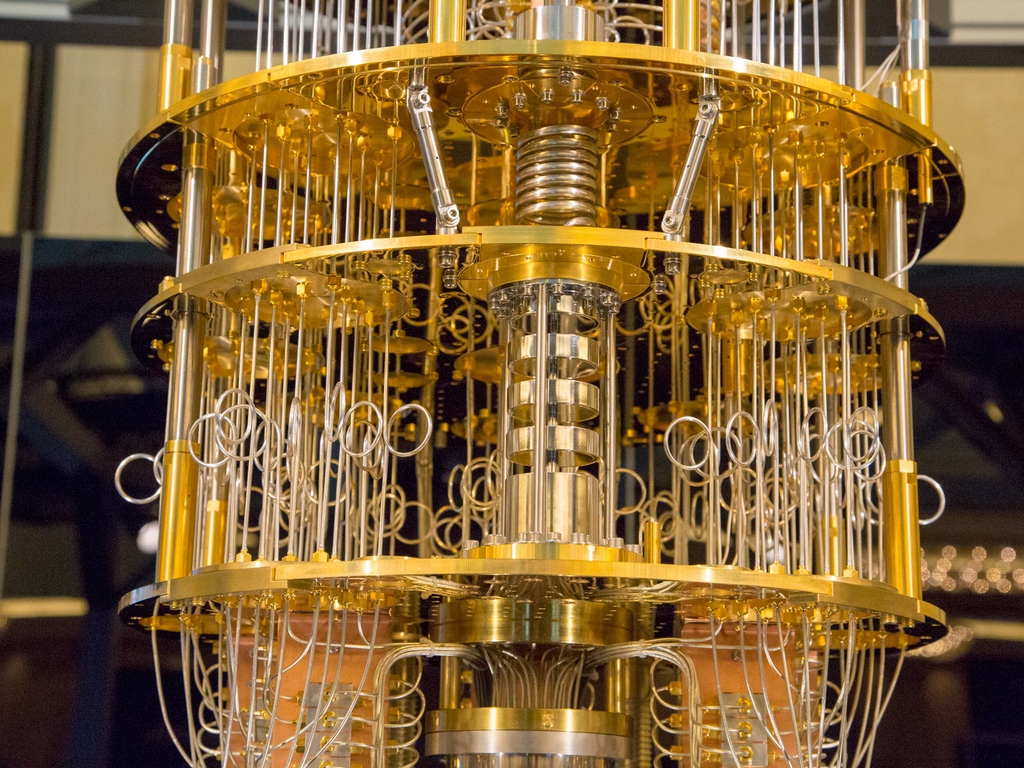

Квантовые компьютеры представляют собой совершенно новый класс вычислительных устройств. Применение квантовых эффектов позволяет решать задачи, которые на сегодня недоступны самым мощным обычным суперкомпьютерам.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Илона Маска Neuralink недавно объявила, что может уже через несколько месяцев впервые вживить человеку чип для управления телефоном и компьютером без помощи рук.

| 06.04.23 | 06.04.2023 Известия. Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру |

Российские ученые впервые показали возможность удаленного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру на ионах. Как рассказал «Известиям» 6 апреля генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев, это единственный в России процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром.

«Разработанный в рамках проекта ЛИЦ программно-аппаратный комплекс уникален для России — это единственный процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром. Результат проекта представляет высокий научный потенциал для развития российской отрасли квантовых вычислений», — отметил Медведев.

Как сообщили в НТИ, команде физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с классического персонального компьютера.

Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Алексей Федоров, в свою очередь, отметил, что планируется масштабировать ионный квантовый процессор и в перспективе интегрировать программное обеспечение в облачную платформу, разрабатываемую в рамках дорожной карты по развитию квантовых вычислений.

«Это позволит значительно расширить ее функциональность за счет возможности работы с кудитными алгоритмами», — подчеркнул он.

Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом был запущен в 2020 году при поддержке фонда НТИ и Минцифры. В 2021 году команда запатентовала архитектуру созданного квантового процессора, а на следующий год увеличила его мощность до 5 кубит. В конце марта 2023 года был продемонстрирован облачный интерфейс для взаимодействия с созданным процессором, выполнен запуск квантовых алгоритмов.

В октябре прошлого года директор лаборатории квантовых коммуникаций ИТМО Владимир Егоров заявил, что исследования современных ученых оказали большое влияние на перспективы квантовых вычислений, в том числе благодаря им сейчас на стадии прорыва находятся квантовые компьютеры.

По его словам, квантовая запутанность, как и другие квантовые свойства, сильно отличаются от свойств других объектов материального мира. В частности, благодаря ей можно создавать новые вычислительные и коммуникационные устройства.

| 06.04.23 | 06.04.2023 Сделано в России. Российские учёные впервые удалённо подключились к квантовому компьютеру |

Впервые российским исследователям удалось удалённо подключиться с обычного компьютера к отечественному ионному квантовому компьютеру и запустить ключевые квантовые алгоритмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Российского квантового центра.

«Команда физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН продемонстрировала возможность удаленного подключения к отечественному ионному квантовому компьютеру», - говорится в сообщении.

«Сегодня команда работает над тестированием нового класса - вариационных квантовых алгоритмов, которые представляют большой интерес для прототипирования прикладных задач из области химии, оптимизации и машинного обучения», - добавили в пресс-службе.

| 06.04.23 | 06.04.2023 15-News. Физики из РФ впервые смогли дистанционно подключиться к квантовому компьютеру |

Физики из ФИАН им. Лебедева выяснили, как можно удаленно проводить квантовые вычисления и запускать новые алгоритмы.

Физики впервые смогли подключиться к российскому квантовому компьютеру.

"Во время эксперимента физики запустили алгоритмы Гровера и Бернштейна-Вазирани на процессоре", — сообщили исследователи.

Такие вычисления используются для поиска значений в базе данных и n-битного числа. Точность операций выросла до 80-90 процентов.

Исследователи продолжают заниматься масштабированием квантового процессора.

| 06.04.23 | 06.04.2023 FBM. Российским физикам удалось дистанционно подключиться к квантовому компьютеру |

Впервые российские учёные продемонстрировали возможность удалённого доступа к пятикубитному квантовому компьютеру на ионах. Об этом проинформировал фонд НТИ, передаёт «Газета.Ru».

В сообщении отмечено, что пробный запуск квантового компьютера был проведён специалистами из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН.

«У экспертов получилось запустить главные квантовые алгоритмы, в режиме настоящего времени подключившись к процессору с обыкновенного ПК», — поведал представитель Фонда НТИ Вадим Медведев.

Следует напомнить, что проект по разработке ионного квантового компьютера с облачным доступом был запущен три года назад при поддержке Фонда НТИ и Минцифры. В 2021 году учёные запатентовали архитектуру сделанного квантового процессора, а в 2022 году увеличили его мощность до пяти кубит.

| 06.04.23 | 06.04.2023 Нескучные технологии. Российские ученые создали квантовый компьютер с доступом через «облако» |

Созданный в России ионный компьютер стал для отечественного научного сообщества важным подспорьем при решении фундаментальных задач в различных областях, требующих проведения сложных вычислений. Сейчас ученые получили удаленный, так называемый «облачный» доступ к его ресурсам. Честь первыми опробовать дистанционный способ подключения к нему выпала команде физиков из ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра.

Исследователи запустили несколько ключевых квантовых алгоритмов в режиме онлайн, подключившись к процессору с обычного ПК. Для этого был использован программно-аппаратный комплекс (ПАК), разработанный в ходе специального проекта Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) «Квантовые вычисления». Этот комплекс оборудования и софта уникален в масштабах России и является единственным, где реализован облачный интерфейс доступа к квантовой вычислительной машине.

Квантовые компьютеры – это совершенно новый класс высокопроизводительной вычислительной техники. Они предназначены для самых сложных вычислений, требующих колоссальных ресурсов. Квантовые машины способны решать задачи, являющиеся слишком сложными для традиционных суперкомпьютеров. Они незаменимы в таких прикладных областях, как создание новых лекарств, материалов, обработка массивов данных, решение сложных логических задач. Проект создания облачного доступа к ресурсам квантового компьютера стартовал в России в 2020 году по инициативе Минцифры и Фонда НТИ.

Он активно развивался и в 2021 году был представлен первый его прототип на четырех кубитах. Команда разработчиков получила патент на архитектуру квантового процессора. В 2022 году ученые увеличили мощность машины до 5 кубитов. Все это время специалисты Сколтеха и ФТИАН им. К. А. Валиева РАН работали над комплексом ПО для ионного квантового вычислителя. Весной 2023 года проект успешно финишировал, но ученые готовы и далее развивать его.

https://itcrumbs.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-kvantovyj-kompyuter-s-dostupom-cherez-oblako_83826

| 05.04.23 | 05.04.2023 ЭкаПравда. ТАСС: впервые российские физики смогли удаленно подключить квантовый компьютер |

Российские физики из Квантового центра и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН разработали новый способ удаленного запуска квантовых алгоритмов — или сложных наборов правил — без прямого доступа для их выполнения.

Этого удалось добиться впервые, соединив обычный ПК с российским квантовым компьютером в режиме реального времени. Об этом сообщает ТАСС.

Алгоритмы этого типа используются для поиска нужного значения в заданной базе данных и решения задач, связанных с определением n-битного числа. В результате были отмечены операции, выполненные с точностью 80-90 процентов.

На сегодняшний день ученые продолжают работать над тем, чтобы сделать квантовый процессор больше, чем он есть сейчас. Планируется, что это произойдет путем интеграции его программного обеспечения в облачную вычислительную платформу.

| 05.04.23 | 05.04.2023 Смоленская народная газета. В России впервые подключились к квантовому компьютеру с обычного ПК |

По данным «Газета.Ru» и ТАСС, ссылающихся на фонд Национальной технологической инициативы (НТИ), исследователи из России впервые смогли показать результат удалённого доступа к российскому ионному квантовому компьютеру с обычного научного персонального компьютера, был осуществлен также запуск на нем квантовых алгоритмов.

Такое достижение первыми в России продемонстрировали ученые Российского квантового центра и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

Исследователи смогли запустить этот квантовый компьютер впервые подобным образом, сообщили эксперты фонда Национальной технологической инициативы.

«В ходе демонстрации физики удалённо запустили на процессоре алгоритм Гровера, используемый для поиска значения по неупорядоченной базе данных, а также алгоритм Бернштейна-Вазирани, применяемый в решении задачи по нахождению n-битного числа» — рассказали о своем достижении российские ученые, отметив, что это окажет им огромную помощь в научных процессах.

| 05.04.23 | 05.04.2023 Информационного агентства AK&M. В России создан уникальный детектор миллиметрового диапазона |

В Астрокосмическом центре Физического института им. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) впервые в России создан криогенный приёмник, способный детектировать радиосигналы на частотах 220-280 ГГц. Все компоненты «сердца приемника» изготовлены в России. Лишь несколько стран в мире способны производить приемники миллиметрового диапазона достаточной для космических исследований чувствительности. Более сложная модификация приемника будет установлена на перспективной астрофизической обсерватории «Спектр-М» («Миллиметрон»).

Миллиметровый диапазон длин волн очень важен для космических исследований. Химия космоса, поиск сложных органических молекул в межзвездной среде, исследования объектов ранней Вселенной и активных ядер галактик, — неполный перечень областей его применения. Однако сегодня космос все ещё недостаточно хорошо изучен в миллиметровом диапазоне (от 30 ГГц до 300 ГГц). Отчасти это связано со сложностью изготовления приёмных антенн и детекторов, работающих на этих длинах волн, отчасти — с малой прозрачностью атмосферы Земли в миллиметровом диапазоне.

Поверхность таких антенн должна быть намного более точной по сравнению с обычным радиотелескопом. Для изготовления детекторов требуются элементы микроскопических размеров, поэтому их изготовление — крайне сложная технологическая задача. Только несколько стран в мире способны изготовить миллиметровые приёмники достаточной для космических исследований чувствительности. Теперь в их число уверенно входит и Россия.

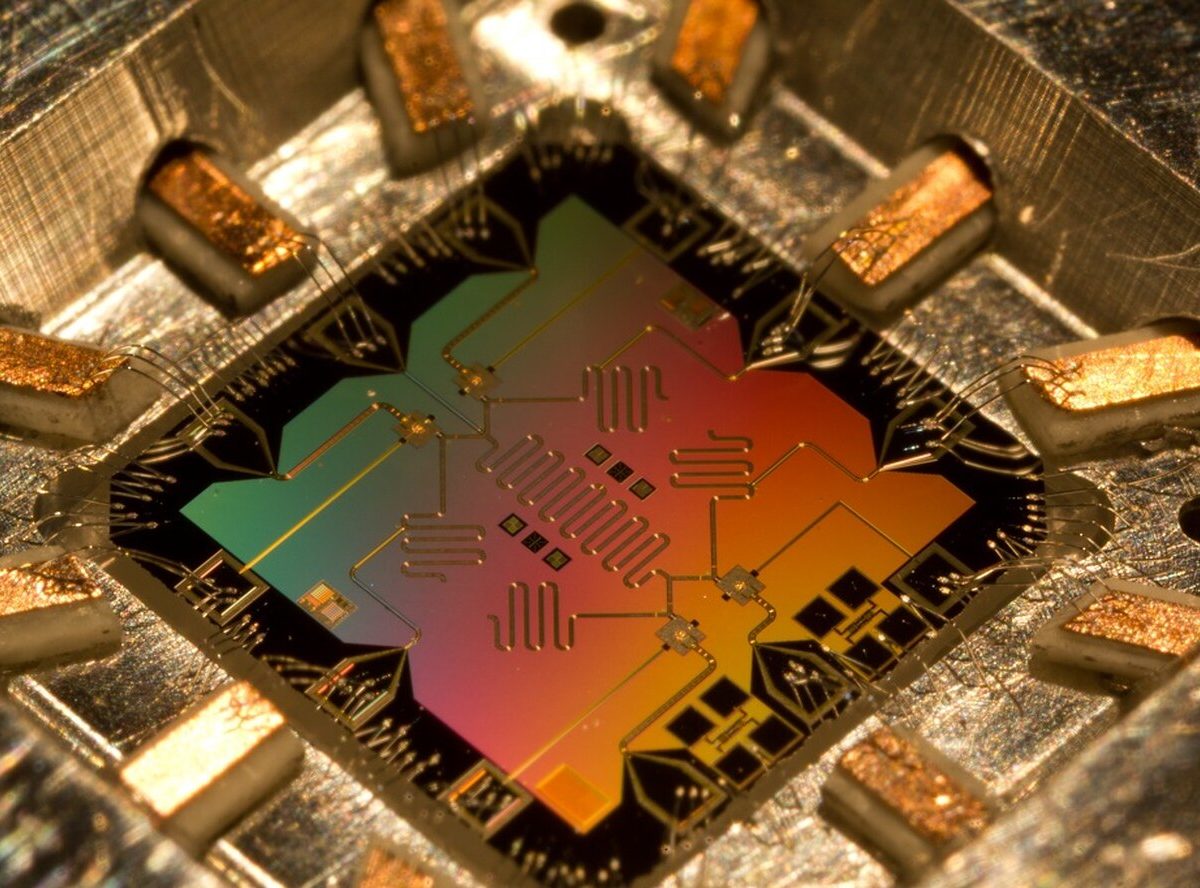

Новый российский приёмник работает на частотах 220-280 ГГц (длина волны около 1,2 мм). Для достижения сверхвысокой чувствительности его необходимо охладить до температуры кипения жидкого гелия — 4К (прим., менее — 268 градусов по Цельсию). Благодаря столь низким температурам элементы микросхемы прибора, изготовленные из ниобия, переходят в сверхпроводящее состояние. Именно сверхпроводимость и делает параметры нового детектора уникальными. Она позволяет достичь квантовой чувствительности детектора и малых потерь сигналов в соединительных линиях.

Созданный в Астрокосмическом центре ФИАН прибор — самый чувствительный приемник высокого разрешения в своём диапазоне частот на сегодняшний день в нашей стране. Эта разработка стала возможна в результате плодотворного сотрудничества Института радиотехники и электроники им. Котельникова (ИРЭ РАН) и АКЦ. Все компоненты смесителя, «сердца приемника», изготовлены в России и соединены в работающий прибор в АКЦ.

Сейчас Лаборатория терагерцовых приборов и технологий продолжает работу по оптимизации приёмника и улучшению его базовых характеристик. Также ведется работа по созданию более сложной и продвинутой модификации приемника — детектора с разделением боковых полос. Эта версия прибора станет идеальным вариантом для использования как на борту космической обсерватории «Миллиметрон», так и на наземных радиоастрономических телескопах.

https://www.akm.ru/press/v_rossii_sozdan_unikalnyy_detektor_millimetrovogo_diapazona/

| 05.04.23 | 05.04.2023 ГлавСовет. Российские физики первые в мире подключились к квантовому компьютеру |

Исследователи из РКЦ смогли запустить ключевые квантовые алгоритмы в реальном времени при помощи процессора обычного компьютера.

Команда исследователей из Российского квантового центра (РКЦ) и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН впервые удаленно подключилась к российскому ионному квантовому компьютеру, использовав обычный ПК, сообщили ТАСС в пресс-службе РКЦ.

«В ходе демонстрации физики удаленно запустили на процессоре алгоритм Гровера, используемый для поиска значения по неупорядоченной базе данных, а также алгоритм Бернштейна-Вазирани, применяемый в решении задачи по нахождению n-битного числа», — отметили в квантовом центре.

Теперь в планах у исследователей масштабирование ионного квантового процессора и интеграция его программного обеспечения в облачную платформу, которую разрабатывают для дорожной карты по развитию квантовых вычислений.