Астрофизики МФТИ, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Крымской астрофизической обсерватории провели исследование топологии магнитного поля релятивистских струй квазаров. Ученые сделали вывод — магнитное поле джетов квазаров представляет собой туго закрученную спираль.

Квазар / ©NASA / PL-CalTech

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Квазары — самые мощные источники излучения Вселенной. Открытые в 1960-х годах, они все еще продолжают хранить ряд тайн и загадок. Одна из них связана с магнитным полем. Его роль в физике выбросов активных ядер галактик трудно переоценить. Оно определяет само образование джетов, их ускорение и коллимацию, а также стабилизацию истечения на больших масштабах. Прямые измерения магнитных полей, их структуры и величины напряженности в джетах активных галактик невозможны, но их характеристики ученые умеют зондировать и восстанавливать при помощи радионаблюдений, проводимых одновременно на ряде антенн, формирующих один большой телескоп с так называемой незаполненной апертурой.

«Для визуализации силовых линий поля постоянного магнита достаточно положить на него сверху лист картона и рассыпать железных опилок. С квазарами так не поступишь. В астрофизике зачастую используют косвенные методы, чем мы и воспользовались. Дело в том, что излучение наблюдаемых нами джетов обладает линейной поляризацией и, таким образом, несет на себе отпечаток характеристик магнитного поля струи — его величины и направления», — рассказал об исследовании Александр Пушкарев, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и ФИАН.

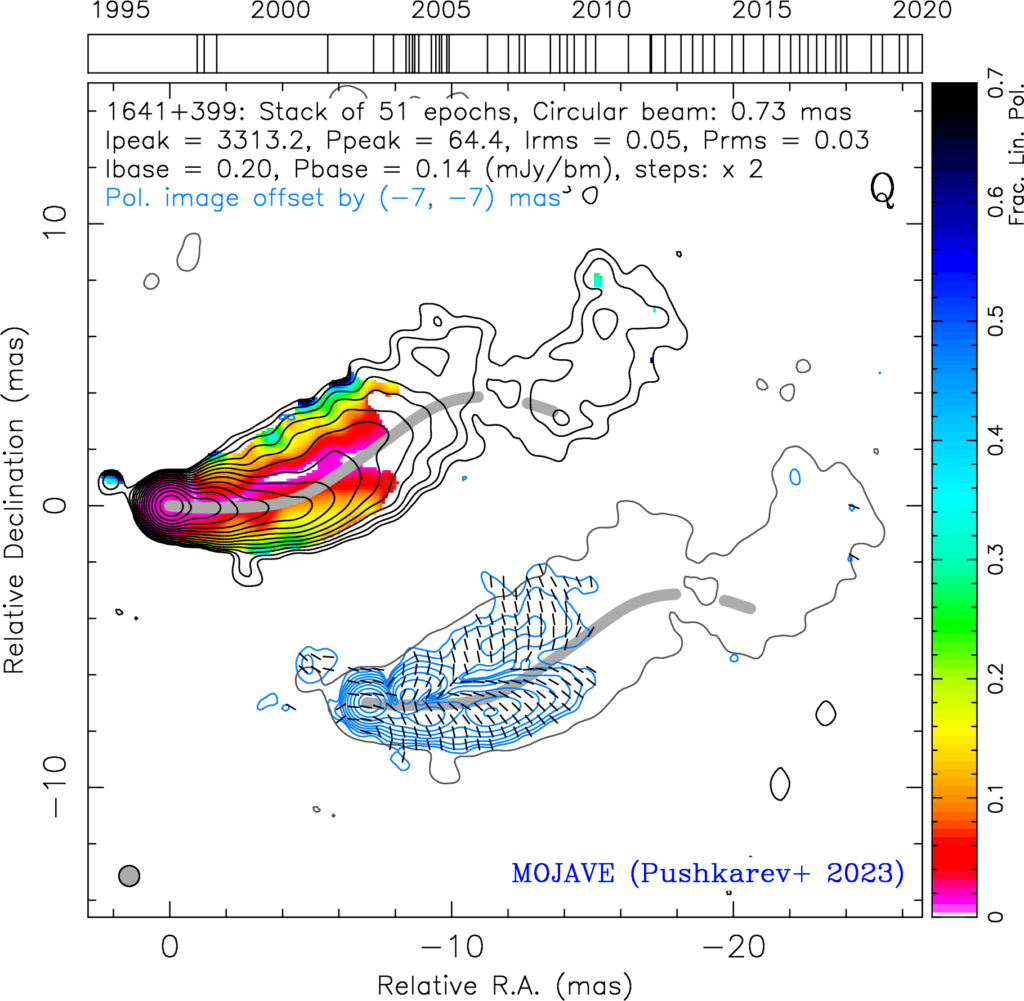

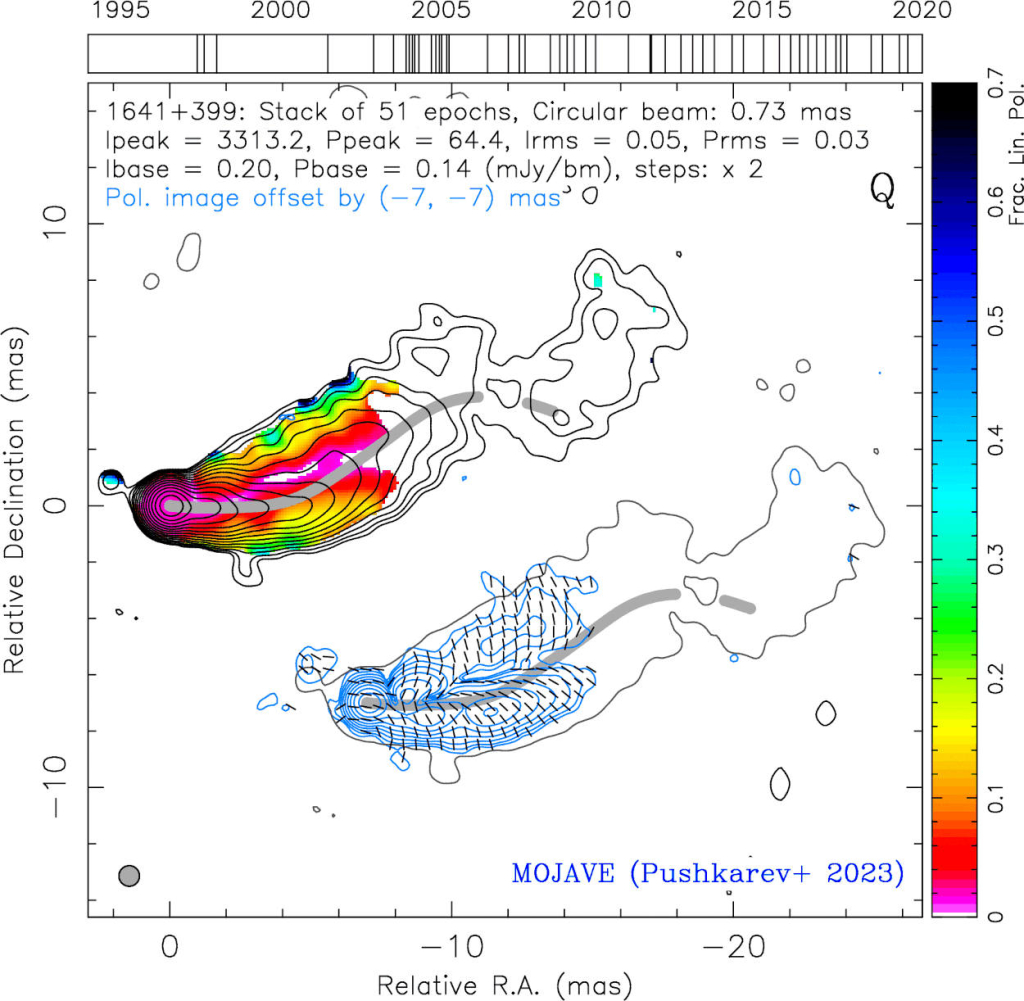

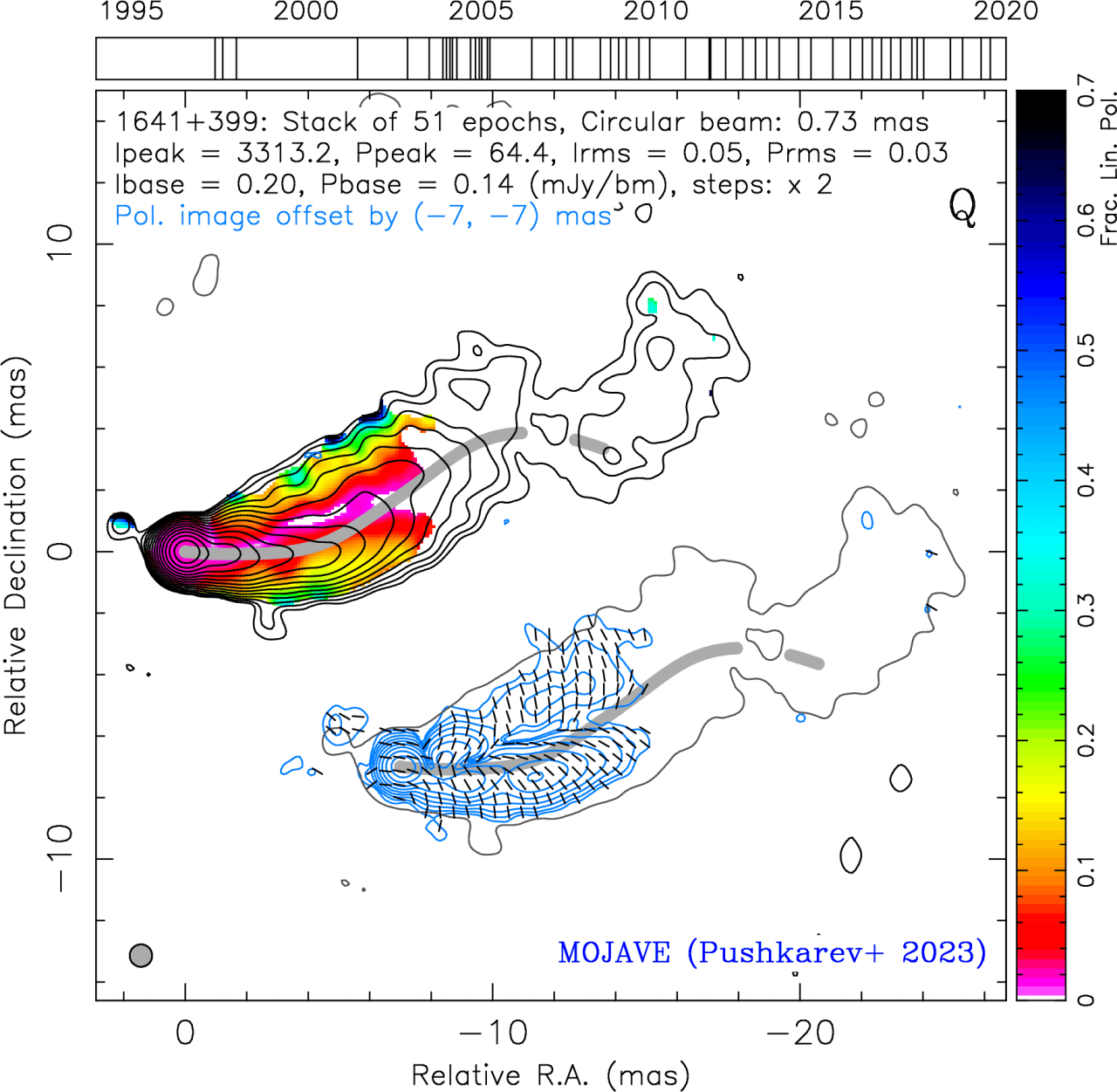

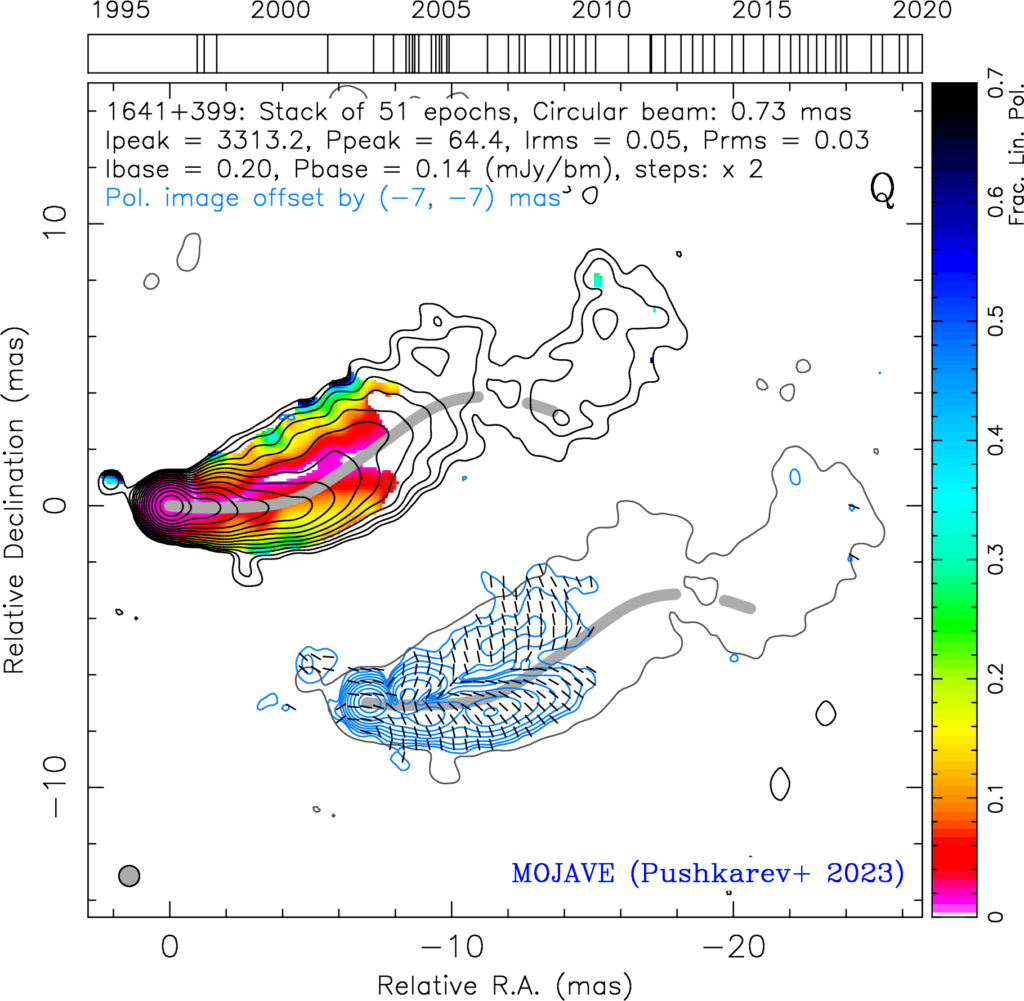

Карта полной интенсивности и линейной поляризации квазара 1641+399 на основе данных 51 эпохи радионаблюдений / ©Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

В основу исследования легли экспериментальные данные более 400 джетов активных галактик, полученные на многих эпохах в интервале времени, покрывающем почти 25 лет. Этот богатейший наблюдательный материал позволил поставить столь амбициозную задачу и успешно ее решить. «Восстановить узор магнитного поля по всей наблюдаемой морфологии выброса крайне проблематично из-за ограниченной чувствительности антенной решетки как инструмента, а также из-за того, что в каждую конкретную эпоху наблюдений источник может подсвечивать только часть своей структуры, где излучение усиливается по той или иной причине.

Например, при прохождении фронта ударной волны или распространении нестабильностей. Таким образом, одноэпоховые наблюдения не позволяют проявить полный портрет источника, но их объединение в один массив для каждого объекта эффектно решает эти трудности», — прокомментировала Дарья Зобнина, младший научный сотрудник ФИАН и лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

При этом чем больше количество наблюдательных эпох, тем выше динамический диапазон восстановленной карты квазара. А чем шире интервал времени, который покрывают эти эпохи, тем полнее портрет объекта. К тому же такое пространственно-временное усреднение данных эффективно проявляет именно стационарную компоненту магнитного поля выброса, замывая его переменность на малых масштабах времени. Участникам проекта удалось показать, что для восстановления стабильного и наиболее полного распределения поляризации по джету требуется около 10 лет наблюдений.

«Анализ самих “портретов” источников позволил нам сделать важный физический вывод: магнитное поле джетов квазаров представляет собой туго закрученную спираль. На это указывает целый ряд наблюдаемых нами особенностей на стаковых картах линейной поляризации: это и характерные узоры векторов поляризации, и заметный рост упорядоченности магнитного поля к краям выброса, а также асимметрия поперечных профилей», — заключил Александр Пушкарев.

https://naked-science.ru/article/column/rossijskie-uchenye-izuchili-topologii