СМИ о нас

| 19.04.23 | 19.04.2023 Научная Россия. Экскурсия в Центр им. В.Л. Гинзбурга для самых юных гостей ФИАН |

А. Галиуллин

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук регулярно принимает у себя экскурсантов, будущих ученых, учащихся не только вузов, но и школьников. На этот раз в экскурсии приняли участие ученики пятого физико-математического класса Академической школы № 1534 г. Москвы. Знакомство с Институтом началось с оптической лаборатории Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга.

М. Пугачев

Ведущий научный сотрудник ФИАН, д.ф.-м.н. Александр Кунцевич показал пятиклассникам на примере света от лазерной указки и маломощных лабораторных лазеров ряд оптических явлений: преломление, отражение, фокусировку, дифракцию и люминесценцию. Для таких демонстраций наглядно то, что в коробке с прозрачными стенками, наполненной обычной водой, луч лазера оставляет видимый след. Эти опыты проводятся в темном помещении, без света. Карманный спектрометр позволяет увидеть, что спектр лазерной указки сосредоточен вблизи определенной длины волны, в спектре лампы накаливания присутствует вся радуга, а в спектре ртутных ламп имеются различные линии. Школьники наблюдали эксперименты по исследованию оптических свойств твердых тел и двумерных материалов, собираемых как из конструктора на оптическом столе.

Младший научный сотрудник ФИАН Арслан Галиуллин рассказывает: «Юным гостям, посетившим наш институт, мы показали установку ожижения гелия, находящуюся в 10-м корпусе ФИАН, и рассказали, как получить низкие температуры. Экскурсия продолжилась в подземных лабораториях, где гости увидели гелиевые криостаты, узнали о принципах их работы и о целях наших исследований. Ребята увидели магниты: как постоянный электромагнит, так и сверхпроводящие, в том числе магнит, создающий самое большое постоянное магнитное поле в России! Возле криостатов расположен выход гелиевой сети, где на своем опыте они с восторгом убедились, что при вдыхании гелия звук голоса повышает частоту. Любознательность ребят позволила им самим ответить на вопрос, какой параметр в газе отвечает за изменение частоты голоса и какой тип газа нужно вдохнуть, чтобы тон, наоборот, понизился. При помощи графита, скотча и кремниевых подложек экскурсанты собственноручно в простейшем виде воспроизвели работу нобелевских лауреатов и получили графен, а также рассмотрели его под микроскопом».

А. Кунцевич

Завершился визит в Центр им. В.Л. Гинзбурга опытами c азотом. Младший научный сотрудник ФИАН Михаил Пугачев провел со школьниками ряд экспериментов. Особенно пятиклассникам понравились два из них: «Розы в азоте» и «Азот в шариках». В первом – цветок розы погружается в жидкий азот, быстро охлаждается и превращается из мягкого объекта в хрупкий. Это происходит потому, что жидкий азот имеет температуру -196°C, что гораздо ниже температуры замерзания воды, из которой в основном и состоит цветок. Розу вынимают из жидкого азота, и пока она еще не успела оттаять и сохраняет хрупкость, ее можно эффектно расколоть на маленькие кусочки. Затем эти кусочки согреваются до комнатной температуры и опять становятся мягкими. Второй эксперимент состоит в заполнении воздушных шаров небольшим количеством жидкого азота. В тепле шарик мгновенно надувается и лопается, что вызывает большую радость у школьников. Дело в том, что объем газообразного азота при комнатной температуре примерно в тысячу раз больше, чем объем жидкого азота.

Экскурсия в ФИАН прошла в интересном формате и оставила у юных гостей положительные эмоции и много новых знаний.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/ekskursia-v-centr-im-vl-ginzburga-dla-samyh-unyh-gostej-fian

| 15.04.23 | 15.04.2023 Российская академия наук. В РАН вручили награды победителям Третьей Всероссийской викторины юных физиков |

14 апреля в Российской академии наук состоялась торжественная церемония награждения победителей Третьей Всероссийской викторины Отделения физических наук РАН.

В мероприятии приняли участие президент РАН академик Геннадий Красников, вице-президент РАН академик Степан Калмыков, академик-секретарь ОФН Виталий Кведер, директор ФИАН им. П.Н. Лебедева член-корреспондент Николай Колачевский и другие.

Поздравляя победителей, глава РАН Геннадий Красников выразил надежду, что многие из них выберут для себя путь в науку и в будущем состоятся как учёные.

В викторине приняли участие 2440 школьников из 32 регионов и 2 стран. Они представляли 354 школы, из которых 52 – это базовые школы РАН.

Абсолютным победителем викторины стала Полина Полякова, ученица 7 класса базовой школы РАН ГБОУ МО «Одинцовский Десятый лицей».

Следующая Всероссийская викторина пройдёт в традиционном формате в период с 1 по 16 мая 2023 года.

| 14.04.23 | 14.04.2023 Научная Россия. Юных физиков наградили в Российской академии наук |

В пятницу 14 апреля в Российской академии наук наградили победителей и призеров III Всероссийской викторины юных физиков Отделения физических наук РАН. Участие приняли 2440 ребят из 32 регионов, лучших пригласили на награждение в Российскую академию наук. Школьников приветствовали президент РАН академик Г.Я. Красников, академик-секретарь Отделения физических наук РАН В.В. Кведер, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Н.Н. Колачевский и другие российские ученые.

Награждение победителей и призеров III Всероссийской викторины юных физиков Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Первая викторина юных физиков прошла в карантинный период 2020 г. Тогда ее решили проводить в начале мая в формате нестандартных вопросов от академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН.

«В физике главное ― понимание. Те задачи, которые вы решали во время викторины, не найдешь в обычных учебниках. <…> Эти задачи придумывали ученые, которые сами хотят знать ответы на многие из этих задач. Честно скажу, что когда мы смотрели результаты, ответы не всегда знали люди, которые задавали эти вопросы. <…> Вы совершили тот первый шаг в понимании физики, движение в глубину к пониманию мироздания», ― сказал член-корреспондент РАН А.А. Лутовинов.

Вице-президент РАН С.Н. Калмыков, обращаясь к победителям, акцентировал их внимание на том, что любая современная задача ― междисциплинарная. Сегодня нет чистой физики или химии, а потому так важно хорошо учиться и разносторонне развиваться.

«Я надеюсь, что вы выбрали науку в качестве своей будущей профессии. Хочу сказать, что заниматься наукой ― это, наверное, самое лучшее и интересное, что может быть в жизни. Это внутренняя свобода, интересная работа, интересные контакты. Мне бы хотелось, чтобы вы никогда не разочаровались в своем выборе, и ваша жизнь была посвящена решению важнейших задач, стоящих перед наукой» ― сказал С.Н. Калмыков. Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

Награждение победителей и призеров III Всероссийской викторины юных физиков Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Награждение победителей и призеров III Всероссийской викторины юных физиков Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Награждение победителей и призеров III Всероссийской викторины юных физиков Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Современная физика уверенно развивается, это напрямую связано с развитием вычислительных мощностей и появлением особенно мощных компьютеров. За последние 50 лет производство компьютеров выросло в миллиард раз, а вычислительные мощности удваиваются каждые два года. Об этом рассказал академик-секретарь отделения физических наук РАН В.В. Кведер: «Теперь компьютеры позволяют решать уравнения, которые раньше мы решить не могли. Появилась возможность все считать, и именно благодаря этому физика распространяется везде».

У молодых ученых сегодня есть перспективы заниматься интересными научными проектами, поэтому ранний научный старт ― правильное решение. Это отметил в приветствии директор ФИАН Н.Н. Колачевский: «Молодые люди имеют очень хорошие перспективы интересных научных направлений. В ФИАНе в прошлом году заработал первый в России ионный квантовый компьютер. Уже можно запускать простые алгоритмы, мы подключили его к облаку, то есть это множество интересных задач. Мы все время движемся вперед, чего я и вам желаю».

Лекцию о космических объектах, сближающихся с Землей, победителям физической викторины прочитал научный руководитель Института астрономии РАН член-корреспондент РАН Б.М. Шустов. В финале участники отправились на экскурсию в Московский педагогический государственный университет.

Во время награждения член-корреспондент РАН А.В. Наумов анонсировал викторину юных физиков 2023 г., которая пройдет в начале мая. Также ученый рассказал, что Российская академия наук работает над тем, чтобы викторина стала перечневым мероприятием, то есть участники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

https://scientificrussia.ru/articles/unyh-fizikov-nagradili-v-rossijskoj-akademii-nauk

| 14.04.23 | 14.04.2023 Пущинская среда. Пущинцев приглашают на День открытых дверей в Радиоастрономической обсерватории |

Фото: Пущинская Радиоастрономическая обсерватория

В честь своего дня рождения (обсерватория основана 11 апреля 1956 г.), дня рождения Пущинского научного центра (основан на три дня позже), и в честь Дня Космонавтики Пущинская астрономическая обсерватория АКЦ ФИАН 15 апреля (в субботу) проводит «День открытых дверей».

Днем пройдет обзорная экскурсия на радиоастрономические телескопы обсерватории, посетителям расскажут об истории ее создания, а также о том, чем занимаются радиоастрономы, что и как они изучают.

Начало экскурсии — в 15-00 (либо в 16-30) от проходной обсерватории.

После экскурсии состоится лекция «Человек идёт во Вселенную» о освоении космоса и будущей колонизации Вселенной, о жизни во Вселенной: где ее искать и на что надеяться?

Также в рамках Дня открытых дверей пройдут мастер-классы, выставка рисунков и литературно-научный творческий вечер «Космос и мы».

Подробнее о всех мероприятиях можно узнать на сайте обсерватории.

| 13.04.23 | 13.04.2023 Атомная Энергия 2.0. В Физическом институте им. П.Н. Лебедева прошли ежегодные XLVII Вавиловские чтения по люминесценции |

12 апреля в Физическом институте им. П.Н. Лебедева прошли ежегодные XLVII Вавиловские чтения по люминесценции, посвященные 132-летию со дня рождения выдающегося советского физика Сергея Ивановича Вавилова.

Открыл Чтения директор ФИАН Н.Н. Колачевский. Личности масштаба С.И. Вавилова – всегда неисчерпаемый источник вдохновения – научного, творческого и исторического. О таких людях можно говорить бесконечно. В этом году Николай Колачевский сделал особый акцент на выдающихся организаторских и личных качествах академика Вавилова. Как президент РАН Сергей Иванович за пять лет проделал поистине колоссальную работу для Академии. Примечательно, что являясь отцом-основателем ФИАН, Вавилов буквально воздвиг стены здания Физического института им. П.Н. Лебедева, не только определяя научную стратегию развития Института на годы вперед, но и принимая живое участие в проектировании главного здания основной площадки ФИАН в Москве. Идеи, предложенные тогда С.И. Вавиловым, легли в основу архитектурной концепции целого ансамбля зданий институтов РАН на Ленинском проспекте, разработанной архитектором А.В. Щусевым.

Научная часть Чтений была посвящена состоянию дел в физике квантовых компьютеров. Директор ФИЦ КазНЦ РАН, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН А.А. Калачёв рассказал об актуальных задачах и перспективах квантовых повторителей. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н. С.П. Кулик представил доклад «Квантовые вычисления: проблемы и перспективы». Профессор РАН В.И. Белотелов из Российского квантового центра МГУ им. М.В. Ломоносова рассказал о сверхбыстром управлении спинами в оптомагнетизме и о его перспективах использования при создании квантового компьютера.

Доклады вызвали оживленную дискуссию, было много вопросов и со стороны состоявшихся профессионалов в своей области и со стороны подрастающего научного поколения. Участники Чтений вспоминали С.И. Вавилова с глубоким чувством благодарности за то богатое наследие, которое он оставил, и которое до сих пор приносит богатые плоды.

В рамках XLVII Вавиловских чтений состоялся торжественный концерт. В Клубе камерной музыки ФИАН выступила солистка Московского театра «Геликон-опера» Алиса Гибца, партию фортепиано исполнила профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Светлана Бондаренко.

Источник: ФИАН

| 12.04.23 | 12.04.2023 Общественное телевидение России. Вячеслав Авдеев: Зачем нам лететь на Марс? |

Антон Липовский: Вячеслав Авдеев с нами на связи, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, автор YouTube-канала «Улица Шкловского». Вячеслав, здравствуйте.

Анастасия Семенова: Здравствуйте, Вячеслав.

Вячеслав Авдеев: Доброе утро.

Анастасия Семенова: Доброе.

Антон Липовский: Ну вот мы сегодня говорили про писателей-фантастов, про кинорежиссеров, которые разные теории использовали. А что вообще, в принципе из предсказанного достигло человечество уже в целом и чего может достичь в ближайшее время, что нам пророчат, скажем так, фантасты, писатели? Как вы думаете?

Вячеслав Авдеев: Ну смотрите, если сравнивать с началом XX века, когда фантасты описывали именно полеты в космос, как раз у Жюля Верна был облет Луны, ну из пушки...

Антон Липовский: Да.

Вячеслав Авдеев: Луну мы облетели, даже походили по поверхности, это случилось не с помощью пушки, с помощью ракеты, но в остальном многие предсказания опять же Жюля Верна, они подтвердились, например.

И также возьмем Циолковского, который описывал даже орбитальные поселения, в некотором смысле Международная космическая станция – это поселение, где люди живут по полгода, а иногда и дольше. Поэтому... Даже был такой момент у Циолковского, что вот он понимал, что ноги в космосе не особенно нужны, они будут атрофироваться, люди будут меняться. И действительно космонавтам приходится по много часов заниматься физическими упражнениями, чтобы, когда они вернулись на Землю, они смогли ходить и период восстановления не был бы настолько сложным. Так что, наверное, вот эти ранние фантазии, они подтвердились.

А вот дальше случилась проблема, связанная с тем, что мы хотели летать к другим планетам и думали, что сейчас вот уже сможем покорять межзвездные расстояния. Но Вселенная – это штука довольно сложная, и, во-первых, вот ближайшее, да, хочется полететь на Марс, казалось бы, но до сих пор человечество туда так и не попало, летают только марсоходы.

Антон Липовский: Ну вот смотрите, есть такое мнение, что сначала человечество сделало огромный рывок в освоении внеземных пространств. Это, конечно же, первый аппарат, который сначала самостоятельно, да, взлетел, затем это были Белка и Стрелка, затем это был Юрий Гагарин, потом, соответственно, лунная программа...

Анастасия Семенова: Перечислять можно долго.

Антон Липовский: ...затем, соответственно, программа по освоению Марса. В итоге это все было сделано еще в середине прошлого века. Вот есть такое мнение, что что было дальше? Потому что на сегодняшний день мы по-прежнему мечтаем и ничего толком не изменилось. И все основные программы космические, которые были написаны в прошлом веке, они все равно остались фундаментальными. Так почему мы так тормозим, как говорят критики, ну и тормозим ли вообще?

Вячеслав Авдеев: Нет, смотрите, во-первых, мы сейчас фактически с вами обсуждали пилотируемую космонавтику, а если мы возьмем непилотируемую, т. е. у нас сейчас летает много всяких там... Ну как, вот недавно запустили телескоп James Webb: это настолько сложный и мощный инструмент, не знаю, о котором, наверное, лет 20 назад вообще мечтать не могли. То есть мы запускаем космические аппараты.

Вот в ближайшие несколько дней полетит станция Juice Европейского космического агентства к спутникам Юпитера и к спутнику Ганимед. У нас продолжается исследование планет Солнечной системы все более и более сложными космическими аппаратами.

Вот если говорить, например, про Российскую Федерацию, то у нас в конце этого десятилетия должен состояться запуск космического телескопа, криогенного телескопа т. н., «Миллиметрон». Это будет 10-метровый телескоп, даже крупнее, чем James Webb, который будет изучать, скажем так, Вселенную в субмиллиметровом диапазоне, это отдельная такая тема... В общем, телескоп будет очень чувствительный, очень мощный, и посмотрим, что он сможет открыть.

А вот с пилотируемой космонавтикой проблема, потому что в то время она развивалась семимильными шагами, потому что было противостояние двух сверхдержав, СССР и США. И поэтому, да, это напоминало Олимпийские игры: кто возьмет больше золотых медалей, кто дальше прыгнет, быстрее пробежит...

Антон Липовский: Ну, по факту...

Анастасия Семенова: Кто круче.

Вячеслав Авдеев: Вот что-то подобное. То есть получается, что сейчас такого противостояния нет и сложно придумать какую-то причину, почему мы должны посылать людей, рисковать их жизнью, чтобы они вот походили по Марсу.

Понятно, что на Марсе, скорее всего, мы не найдем того, чего нет на Земле, т. е. никакого там супервещества дорогого типа анобтаниума там не будет. Поэтому зачем нам лететь на Марс? Вот когда мы на этот вопрос ответим себе, то, наверное, сможем выделить деньги и отправить людей. Мне кажется, главная проблема в этом, вопрос, что делать на Марсе.

Антон Липовский: Вячеслав, т. е. получается, мы сейчас расписываемся в том, что человек в таких освоениях, в таком прогрессе может быть простимулирован только внутренней конкуренцией? То есть какого-то другого интереса у нас нет, получается?

Вячеслав Авдеев: Я думаю, может быть много стимулов, но с Марсом, к сожалению, как? Если бы мы нашли там что-то очень редкое и захотелось бы это добыть, да, была бы причина. Можно вспомнить пилигримов из Европы, которые ехали в Новый Свет по каким-то своим религиозным или идейным соображениям: им казалось, что вот Старый мир живет неправильно, а они, значит, здесь сейчас будут жить правильно. Ну не знаю, может быть, лет через 100 такие пилигримы полетят на Марс, кто знает, посмотрим.

Анастасия Семенова: Кто знает, да...

Вячеслав Авдеев: Сейчас просто сложно предсказать причину, по которой это будет. Понятно, что это будет не добыча ресурсов. Скорее всего, это не будут какие-то исследовательские миссии, потому что почти все сейчас, что может сделать человек, могут сделать и роботы.

Тем более что это не только роботы на колесах, которые ездят по Марсу... Вот у нас вовсю сейчас летает по Марсу вертолетик Ingenuity, который может с высоты до 10 метров просто снимать поверхность Марса... Будущие уже проекты предполагают более сложные такие вот октокоптеры, которые смогут залетать в марсианские пещеры, исследовать, что там находится под поверхностью.

Опять же, здесь человек выглядит лишним, поэтому нужно придумать какую-то причину, зачем же мы все-таки пошлем на Марс...

Анастасия Семенова: Зачем же там нужен человек...

Вячеслав Авдеев: Да.

Антон Липовский: Интересно мы это все дело завернули...

Анастасия Семенова: Вопрос задам, можно? Вячеслав, а вы верите в инопланетную жизнь?

Вячеслав Авдеев: Ну смотрите, это очень интересный вопрос. Что мы называем инопланетной жизнью? Если мы рассматриваем некоторое, по определению NASA... Что такое жизнь? Не так-то просто ответить на этот вопрос. Но так вот NASA для себя решили, что мы ищем, – мы ищем химическую систему, которая способна к росту, размножению и эволюции по Дарвину, т. е., грубо говоря, она может наследовать информацию и таким образом развиваться.

Я думаю, что жизнь должна быть какая-то, как минимум микробная. Наверное, даже, возможно, это явление не настолько редкое. Но вот именно если говорить про разумную жизнь, вот тут вопрос. Потому что если мы ожидаем, что в космосе где-то есть кто-то, похожий на нас, и, возможно, он бы мог обогнать нас в развитии хотя бы на десятки тысяч лет, то, наверное, мы бы их видели, потому что они бы захотели появиться, они бы стали менять вокруг себя...

Антон Липовский: Вячеслав, но Вселенная огромна, мы этого просто знать не можем, поэтому пока вот помечтаем...

Вячеслав Авдеев: Почему? Я как астроном уверяю – можем!

Анастасия Семенова: Хорошо! На этом и завершим.

Антон Липовский: Хорошо, пусть останется вот такая загадка.

Анастасия Семенова: Спасибо большое!

Антон Липовский: Спасибо!

| 12.04.23 | 12.04.2023 Протвино сегодня. Протвинцев приглашают на день открытых дверей в Пущинскую Радиоастрономическую обсерваторию |

В честь своего дня рождения, дня рождения Пущинского научного центра, и в честь Дня Космонавтики Пущинская астрономическая обсерватория АКЦ ФИАН 15 апреля 2023 года (в субботу) проводит «День открытых дверей».

В программе для всех желающих:

Дневная обзорная экскурсия на радиоастрономические телескопы обсерватории.

Начало экскурсии – в 15-00 (либо в 16-30) от проходной обсерватории.

Популярная лекция «Человек идёт во Вселенную» о освоении космоса и будущей колонизации Вселенной, о жизни во Вселенной: где ее искать и на что надеяться?..;

Начало лекции в 16-30, сразу после экскурсии по территории обсерватории – в актовом зале

Мастер-класс "Лунный мир" (c 17-00 до 20-00) – мобильная площадка Пущинского музея экологии и краеведения

Выставка детских рисунков (c 15-00 до 23-00) – студия "Краски"

Литературно-научный творческий вечер «Космос и мы» – свободный творческий и научный формат: выступления, танцы, музыка, стихи, от всех участников

Время: с 19-00 до 20-30.

Прогулка по небу (при ясной погоде) : вечерние наблюдения с оптическими телескопами на площадке за зданием обсерватории.

Мастер-класс по работе с телескопами.

Время: с 20-30 до 23-00. В случае ненастной погоды – просмотр научно-популярных и научно-фантастических фильмов о Космосе в актовом зале обсерватории.

Адрес: город Пущино, ул. Радиотелескопная 1А

Вход свободный

#Поехали #МойПозывнойРоссия #КосмосНаш

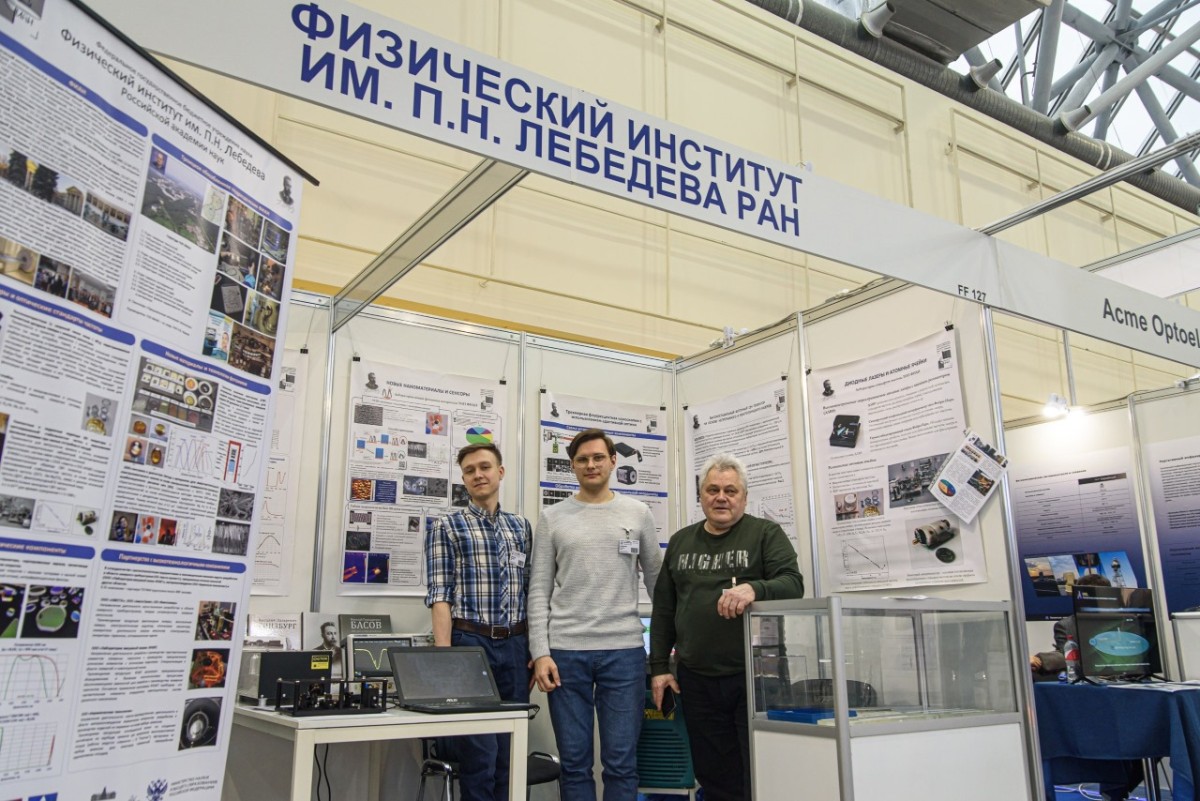

| 11.04.23 | 11.04.2023 Лазерный мир. ФИАН представил передовые разработки на 17-й Международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» |

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук принял участие в 17-й Международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики», проходившей в Москве.

Выставка объединила представителей предприятий и фирм – производителей лазерной и оптической продукции, научно-исследовательских институтов и ведущих учебных заведений России, Беларуси и Армении. Кроме того, в 2023 году участниками выставки стали около 30 профильных компаний из Китая. Информационным партнером мероприятия традиционно выступила редакция научно-технического журнала «Фотоника», главным редактором которого является руководитель Троицкого обособленного подразделения ФИАН, чл.-корр. РАН А.В. Наумов.

На стенде ФИАН были представлены научно-технологические разработки Института в области оптики, лазерных технологий, фотоники и сенсорики, действующие макеты экспериментальных стендов, образцы прецизионных оптических изделий, лазерных кристаллов и наноматериалов:

1. Компактный высококогерентный перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором для спектроскопии высокого разрешения (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Такие лазеры используются в прецизионной спектроскопии и квантовой оптике, в т.ч. для лазерного охлаждения атомов рубидия. Ультрахолодные атомные ансамбли являются мощнейшим инструментом многих современных экспериментов в области квантовых технологий и фундаментальных исследований.

2. Технология лазерной сварки и герметизации для изготовления миниатюрных стеклянных атомных кювет — ячеек. Выставочные образцы кювет для квантовых магнитометров и атомных стандартов частоты (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Атомные ячейки применяются в качестве чувствительных элементов в микроволновых стандартах частоты, магнитометрах с оптической накачкой, ЯМР гироскопах на изотопах Xe. Длина волны выставочного макета компактного диодного лазера также стабилизируется с помощью ячейки, заполненной парами атомов рубидия.

3. Технология синтеза монокристаллов А2В6, легированных переходными металлами, и образцы кристаллов для лазерной генерации в среднем инфракрасном диапазоне на длинах волн 2–7 мкм (Лаборатория лазеров с катодно-лучевой накачкой, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Была представлена экспозиция из выращенных кристаллов и активных лазерных элементов: ZnSe:Cr, CdSe:Cr, CdTe:Fe, CdSe:Fe, ZnSe:Fe. Лазеры на основе таких кристаллов имеют широкие перспективы использования для спектроскопии сложных молекул, экологического контроля атмосферы, медицины, лидаров и др.

4. Выставочный макет медицинского лазерного аппарата на парах меди для микрохирургических операций в области дерматологии, косметологии, гинекологии, онкологии и офтальмологии (Лаборатория полупроводниковых лазеров с электронной накачкой, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Аппарат является примером многолетнего опыта разработок и производства высокотехнологичного лазерного оборудования, а также клинического опыта использования лазерных технологий, и имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В настоящее время проводятся мероприятия по сертификации оборудования на предмет соответствия актуальным требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям.

5. Методика экспресс-диагностики на основе SERS-спектроскопии и технология синтеза специализированных SERS-подложек для высокочувствительной спектроскопии и сенсорики (Лаборатория новых фотонных материалов, Отдел перспективной фотоники и сенсорики ТОП ФИАН). Были представлены различные типы SERS-активных подложек, в т.ч. с металлическими нанопроволоками и дендритными наноструктурами. Такие наноматериалы могут найти применение для изучения сложных органических молекул и клеточных структур, анализа спектров и детектирования малых количеств вещества (вплоть до единичных молекул), в т.ч. в газовой среде. Сотрудниками ФИАН был презентован экспериментальный стенд для экспресс-диагностики веществ методом SERS-спектроскопии, а также рабочая модель гибкого нагревателя на основе трехмерных сеток из металлических нанопроволок.

6. Технология изготовления и выставочные образцы прецизионных оптических компонент: зеркал, многослойных интерференционных фильтров, просветляющих покрытий (Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН). Презентация оптического производства включала в себя технологии изготовления оптических деталей с шероховатостью ̴ 1 Å, зеркал с малыми потерями (коэффициент отражения ̴ 99,999%), зеркал с высокой лучевой стойкостью, спектральных фильтров с полушириной ̴ 3Å и коэффициентом пропускания более 90% и других типов оптических покрытий для широкого спектра оптических изделий: дихроичных зеркал, поляризаторов, чирпированных зеркал, просветляющей оптики, спектральных фильтров, светоделителей, металлических зеркал и др.

7. Высокостабильный метановый оптический стандарт частоты (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Непрерывный He-Ne/СН4 лазер (длина волны 3,39 мкм), стабилизированный по узкой спектральной линии метана, входящий в состав Фотонного СВЧ-генератора и задающий «опорную» оптическую частоту для синхронизации частоты повторения импульсов фемтосекундного волоконного лазера (длина волны 1,55 мкм). Благодаря использованию такого лазера стабильность компонент СВЧ-гребенки (1-10 ГГц) на выходе фотодетектора, регистрирующего фемтосекундные импульсы, приобретает стабильность частоты He-Ne/CH4 лазера. Предельная кратковременная стабильность оптической частоты опорного He-Ne/CH4 лазера определяется «естественными» частотными шумами излучения, которые находятся на уровне ≈ 0,1 Гц/√Гц (в относительных единицах ≈ 10^(-15) /√Гц). Это позволяет снизить на 1–2 порядка кратковременную нестабильность частоты и уровень фазовых шумов СВЧ-гармоник Фотонного СВЧ-генератора по сравнению с водородными мазерами, кварцевыми и оптоэлектронными генераторами. Применяемые отечественные технологии, разработанные в сотрудничестве с высокотехнологическими компаниями-арендаторами, многолетними партнерами ФИАН ООО «Авеста» и ООО «Флавт», обеспечивают устойчивую автономную работу лазера при сохранении параметров в течение не менее 5 лет.

Cотрудники ФИАН приняли участие в секции «Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» ХI Конгресса технологической платформы «Фотоника» с докладом «Трехмерная (3D) наноскопия на основе структурированных световых полей» (Д.В. Прокопова, Н.Н. Лосевский, С.А. Самагин, С.П. Котова, И.Ю. Еремчев, И.Т. Мынжасаров, А.В. Наумов), подготовленным по результатам работ, выполненных коллаборацией сотрудников ТОП ФИАН, Самарского филиала ФИАН, Института спектроскопии РАН и Московского педагогического государственного университета.

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/04/06/134099

| 10.04.23 | 10.04.2023 Научная Россия. В ФИАН прошло заседание 18-го Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ |

В Москве 7 апреля 2023 г. состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МСИ). В мероприятии, которое впервые прошло в стенах Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных организаций-участников Сетевого института из Российской Федерации и стран СНГ, а также руководители подразделений финансовой разведки.

Заседание 18-го Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Фото: Артем Доев

Модератором выступил член-корреспондент РАН, директор ФИАН Н.Н. Колачевский.

«Международный сетевой институт всегда играл и продолжает играть существенную образовательную роль на территории СНГ. Еще пять лет назад его основная работа была связана с образованием, но в последние годы мир в области финансовой грамотности и противодействия мошенникам серьезно цифровизовался. К научной части этого образовательного контента ФИАН на партнерских началах подключен давно. Мы работаем в области искусственного интеллекта, создаем платформы по распознаванию серых и белых финансовых потоков. Например, мы создали игровую программу “Графус”, с помощью которой команды школьников и студентов могут участвовать практически в реальном финансовом расследовании. Эта платформа тестировалась на двух прошедших олимпиадах по финансовой грамотности. Создание игры, которая опиралась бы на графовые базы данных, было сложной задачей.

Сегодня нейросети развиваются опережающими темпами, и эти технологии можно повернуть как во благо, создавая помощников для аналитиков и бухгалтеров, так и во вред. Надо уметь этому противодействовать и подключать мощную научную базу к работе в области финансового мониторинга. Уровень образования людей, борющихся с кибермошенниками, должен быть выше, чем у самих мошенников. В ФИАНе достаточно серьезный блок исследований касается финансово-экономической деятельности. Эта робота идет с привлечением коллег, давно занимающихся графовыми базами знаний.

Включение ФИАН в состав Международного сетевого института ― естественный процесс, подтверждающий наше многолетнее участие в учебно-образовательных программах, и я с благодарностью отношусь к руководству института. То, что мы получили это признание ― хороший знак, и надо работать дальше», ― прокомментировал заседание совета порталу «Научная Россия» Николай Колачевский.

Открыл заседание Совета МСИ директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета МСИ, заместитель председателя Организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности Ю.А. Чиханчин.

С приветственным словом выступил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров А.В. Лавренко.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков в своем выступлении подчеркнул важность и необходимость реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.

О.В. Иванов, заместитель директора ФИАН, представил доклад о разработке контента для Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество».

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности В.В. Гришкин рассказал об особых правах, предоставляемых победителем и призерам Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов В.И. Глотов выступил с отчетным докладом о создании нового структурного подразделения ФИАН. Он рассказал о функциях и задачах Центра и представил его дорожную карту.

«Сейчас проходит третья Международная олимпиада по финансовой безопасности. Прошлый опыт показал, что в перерывах между олимпиадами участники в какой-то степени остаются без внимания. Это люди, которые ярко себя проявили, и мы решили наполнить межолимпиадное время работой с ними. Планируем собирать их, проводить тренинги и другие мероприятия. Таким образом, удастся удержать олимпиадный накал в течение всего года.

Кроме того, в этом году мы впервые проводим так называемый пригласительный тур. На платформе Сириус мы размещаем задачи для будущих участников олимпиады, которые помогут им сориентироваться в тематике финансовой безопасности, так как это понятие достаточно объемное, и трактуют его по-разному. В пригласительном туре участие могут принять все желающие. Он закончится 15 апреля, и после его завершения участники смогут понять, в каких областях есть пробелы, и обратить внимание на то, чтобы их устранить», ― сказал Владимир Глотов.

В своей заключительной речи В.В. Овчинников, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ и директор МСИ, предложил включить ФИАН в состав МСИ.

В заседании Совета приняли участие представители вузов, научных и учебных центров – участников МСИ: генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) М.Ю. Андронова, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Е.А. Каменева, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ А.Н. Норкина, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Л.О. Омурбекова, ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета М.К. Файзулло, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, ректор Государственного университета управления В.В. Строев и другие участники.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

Автор фото: Артем Доев

| 10.04.23 | 10.04.2023 Атомная Энергия 2.0. В ФИАН прошло заседание 18-го Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ |

В Москве 7 апреля 2023 г. состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МСИ). В мероприятии, которое впервые прошло в стенах Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных организаций-участников Сетевого института из Российской Федерации и стран СНГ, а также руководители подразделений финансовой разведки.

Модератором выступил член-корреспондент РАН, директор ФИАН Н.Н. Колачевский.

Открыл заседание Совета МСИ директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета МСИ, заместитель председателя Организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности Ю.А. Чиханчин.

С приветственным словом выступил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров А.В. Лавренко.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков в своем выступлении подчеркнул важность и необходимость реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.

О.В. Иванов, заместитель директора ФИАН представил доклад о разработке контента для Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество».

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности В.В. Гришкин рассказал об особых правах, предоставляемых победителем и призерам Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов В.И. Глотов выступил с отчетным докладом о создании нового структурного подразделения ФИАН. Он рассказал о функциях и задачах Центра и представил его дорожную карту.

В своей заключительной речи В.В. Овчинников, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ и директор МСИ предложил включить ФИАН в состав МСИ.

В заседании Совета приняли участие представители вузов, научных и учебных центров – участников МСИ: генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) М.Ю. Андронова, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Е.А. Каменева, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ А.Н. Норкина, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Л.О. Омурбекова, ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета М.К. Файзулло, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, ректор Государственного университета управления В.В. Строев и другие участники.

Источник: ФИАН