СМИ о нас

| 11.11.24 | 08.11.2024 Научная Россия. ФИАН на Всероссийской научно-практической школе-конференции |

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН принял участие в организации и проведении VIII Троицкой школы повышения квалификации учителей физики (ТШПФ).

Оргкомитет ТШПФ-2024. Источник фото - ФИАН

Школа-конференция «Актуальные проблемы физики и астрономии: интеграция науки и образования» – это совместный научно-образовательный проект Российской академии наук, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Общероссийского фонда научного содействия, реализуемый в партнерстве с Московским педагогическим государственным университетом. Его целью является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

Организаторы мероприятия, включая ведущих специалистов Троицкого обособленного подразделения ФИАН, МПГУ и научных институтов города Троицка под руководством руководителя ТОП ФИАН, чл.-корр. РАН Андрея Витальевича Наумова, пригласили ведущих ученых и экспертов для участия в программе. Ключевым лектором проекта выступил чл.-корр. РАН, директор ФИАН Николай Николаевич Колачевский.

Участники ТШПФ-2024 прослушали лекции Н.Н. Колачевского «Квантовые вычисления в России» и А.В. Наумова «Оптика и фотоника: что может свет». Преподаватели побывали на экскурсиях в лабораториях ТОП ФИАН, где изучили электронный синхротрон С-25Р «Пахра» (руководитель Отдела ядерных исследований ТОП ФИАН, к.ф.-м.н. Анатолий Львов), отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии» (к.ф.-м.н. Антон Залыгин) и ознакомились с новыми экспериментальными установками в Лаборатории квантовых излучателей (к.ф.-м.н. Максим Еремчев).

В этом году в мероприятии приняли участие учителя физики из различных регионов России (Москвы и Московской области, Приморского края и Ростовской области, Республики Мордовии, Волгоградской и Новосибирской областей, Пермского и Краснодарского краев, Кемеровской и Омской областей и других), представивших 31 базовую школу РАН. В организации и проведении мероприятия приняли активное участие сотрудники ФИАН и студенты Института физики, технологии и информационных систем МПГУ, которые также имели возможность посетить лекции и экскурсии по профильным учебным дисциплинам.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/fian-na-vserossijskoj-naucno-prakticeskoj-skole-konferencii

| 11.11.24 | 07.11.2024 Лазерный мир. В квантовой гонке участвует с десяток стран, в том числе Россия |

Так называемое квантовое превосходство — предсказанная в теории возможность квантовых компьютеров на несколько порядков превзойти классические устройства по скорости и точности вычислений — пока не достигнуто. И хотя в прошлом году американский стартап Atom Computing (IBM) заявил, что взял эту высоту, создав 1000-кубитный процессор, ученые тут же подсчитали, что представленная технология имеет инженерные ограничения и далека от масштабирования.

Нынешний этап квантовой революции пока сугубо научный, и герои его — физики. Но в том, что очень скоро квантовые устройства выйдут на рынок, никто не сомневается. Они займут несколько ниш, в их числе сенсорика, криптография и кибербезопасность, моделирование реакций, оптимизация сложных систем. В более далекой перспективе квантовые компьютеры могут полностью вытеснить традиционную электронику.

Напомним, главное отличие «машин на кубитах» от привычных нам компьютеров в том, что для вычислений в них используется не биты, которые принимают одно из двух значений — 0 или 1, а квантовые биты, которые находятся одновременно в двух состояниях или, по-научному, в суперпозиции. Это позволяет одному кубиту выполнять два вычисления сразу, а когда два кубита связаны с помощью эффекта квантовой запутанности, они могут выполнять уже 22, или 4 вычисления; три кубита — 23, или восемь вычислений, и так далее.

В этом году Россия вошла в топ-5 стран — обладателей 50-кубитного квантового компьютера. Его создали ученые Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра при поддержке «Росатома». О том, как развивается квантовая гонка, кто инвестирует в квантовые технологии, каковы сильные и слабые стороны России и какого профита ожидать от квантового превосходства, мы поговорили с директором ФИАНа, членом-корреспондентом РАН Николаем Колачевским.

— Николай Николаевич, сейчас очень много говорят о квантовой гонке, как когда-то о космической или ядерной. А существует ли она в реальности и если да, то по каким направлениям?

— Квантовая гонка, конечно, существует, ее можно считать продолжением другой гонки, лазерной, которая в итоге материализовалась в конкурирующие системы спутниковой навигации, которыми сейчас владеют всего несколько стран. В 1990-х годах с помощью лазеров стали проводиться эксперименты с кубитами: лазерные лучи надежно фиксировали атомы в заданном месте, а спектроскопические методы позволяли работать с квантовым состоянием электронов в них.

Но если двадцать — двадцать пять лет назад идеи великих основателей квантовой теории — Эйнштейна, Гейзенберга — мы развивали на бумаге, то сегодня появились первые квантовые приборы, и на наших глазах разворачивается настоящая битва за владение этими технологиями. Сейчас в приоритете три направления: передача информации, которую невозможно расшифровать, квантовое вычисление и квантовые сенсоры для навигации.

— А от чего зависит лидерство в этом соперничестве? Если в полупроводниках это была битва за уменьшение размеров транзисторов на чипе, то здесь к чему все стремятся?

— Если говорить про коммуникации, лидером в квантовой гонке в этой части будет тот, кто в масштабах страны сделает квантово защищенные линии связи и переведет их в режим сервиса для людей. Грубо говоря, чтобы у вас пароль на «Госуслугах» был квантово защищенный.

В области вычислений — создание квантового компьютера, с помощью которого можно синтезировать новое лекарство или оптимизировать производственный процесс.

Если говорить про сенсорику, то это создание сенсоров для навигации, не зависящей от спутников, и более чувствительных сенсоров для медицины, которые позволят выпускать IоТ-устройства, к примеру для контроля частоты сердечных сокращений, артериального давления, температуры, для пациентов, которые физически не присутствуют в медучреждении. В сенсорике выиграет тот, кто первым создаст маленькие, точные и дешевые квантовые сенсоры.

Что касается непосредственно науки, то гонка идет за количеством и качеством кубитов, с помощью которых и достигается то самое превосходство квантовых компьютеров над классическими, о котором сейчас много говорят. Несколько сотен идеальных кубитов позволят раскладывать на множители 256-битные числа и фактически решать очень сложные задачи.

Созданный в октябре 2024 года российский квантовый компьютер имеет мощность 50 кубит и базируется на ионной платформе. Кубиты создаются на основе ионов иттербия. Достижение этого результата заняло у ученых всего четыре года, тогда как средний показатель продолжительности аналогичных исследований в мире — 15 лет.

В этом проекте Россия стала третьей страной после Австрии и США, которая использовала кудитную технологию, то есть задействовала в операциях многоуровневые кубиты — кудиты, кодирующие более двух состояний. Это позволило без дополнительных затрат удвоить количество кубитов в системе. Доступ к российскому квантовому компьютеру осуществляется через облачную платформу, с помощью которой могут быть запущены базовые квантовые алгоритмы.

— Каково соотношение сил в мире по квантовым технологиям? Где в этой иерархии находится Россия со своей разработкой 50-кубитного компьютера?

— Безусловно, мы участники нынешней большой квантовой гонки. До нас в этой иерархии были США, Китай, Великобритания и, как ни странно, Австрия. Россия, получается, пятая. Безусловное лидерство здесь сохраняют США, где очень много ярких ученых и развита не только наука, но и технология, что очень важно, поскольку немалая часть задач в области квантовых вычислений эквивалентны задачам микроэлектроники. Поэтому и управляют этими процессами такие гиганты, как Google, Microsoft, IBM, с которыми на мировом уровне всем тягаться очень тяжело. У них сотни высокооплачиваемых специалистов по поиску алгоритмов для квантовых компьютеров. Опять же инвестиции не только государственные, но и частные. Туда вкладываются миллиарды долларов, хотя в масштабе финансирования графических ускорителей и искусственного интеллекта это все равно будут копейки. Просто у них все организовано так, что они получают максимум возможностей.

Китай занимает другую позицию, у них, наверное, результаты чуть менее яркие, ближе к тому, как развивается это направление в России. Но они берут масштабом. То есть, условно говоря, на каждые наши две квантовые лаборатории у них будет тридцать, а на нашу тысячу километров квантовых коммуникаций у них десять тысяч. Такая вот экстенсивная китайская история. Это, конечно, не в нашу пользу, потому что число исследователей, которые занимаются в Китае квантовыми технологиями в широком смысле, гораздо больше, чем у нас, а, как мы помним, количество в какой-то момент переходит в качество. Наш масштаб небольшой: в дорожной карте по квантовым вычислениям участвуют всего шесть организаций, в каждой из которых имеется по несколько квантовых лабораторий с численностью человек по двадцать. Это, конечно, немного.

Для нас важнее не рынок, а создание собственных критических технологий. Мы исторически, начиная с 1940-х годов, жили в парадигме рисков и вызовов. Как типичная гонка развивался атомный проект, а сейчас — квантовый

При этом у нас исторически очень хорошая научная база, очень много ярких идей в области квантовой оптики, твердотельной наноэлектроники и фотоники. Но мы довольно сильно отстаем именно по технологической части. Это наша ахиллесова пята, я бы сказал. Многие вещи связаны, например, с тем, как сделать какой-нибудь специфический чип или вырастить структуру. Нам это существенно сложнее, чем американцам и даже китайцам. Поэтому мы пытаемся опередить их именно с качественной, научной точки зрения.

В этой квантовой гонке также участвует Великобритания, там очень сильные исследования, и своих позиций англичане, конечно, не отдадут. В Европе квантовые технологии успешно развивают Австрия и Франция — там в приоритете направление сенсорики, Германия начинает подтягиваться к ним. Упорно вкладывают в квантовые технология Индия, Австралия. То есть мы находимся в таком сильно конкурентном пространстве, где нужно двигаться очень быстро.

За рынок будем бороться

— И тем не менее аналитики отмечают резкое падение инвестиций в квантовую отрасль в США, по итогу 2023 года —на 80 процентов….

— Я это связываю с перегревом ожиданий, это такой типичный биржевой цикл. Я не игрок на бирже, но я представляю себе, что, когда появляется какая-то свежая идея, все туда вкладываются, идет огромный всплеск, потом начинается охлаждение и все это выходит на более или менее стабильный уровень. Да, были перегреты немножко ожидания, особенно в области квантовых вычислений. Года три-четыре назад везде писали, что квантовый компьютер полностью заменит классический. Он будет очень мощный, дешевый и будет доступен каждому.

Но, скорее всего, этого не произойдет. Перспектива, которая точно просматривается, более скромная: ускорители на квантовых процессорах и квантово вдохновленные алгоритмы, с помощью которых будут решаться специфические задачи. Инвесторам это стало скучнее, они сейчас с большим энтузиазмом вкладываются в NVidia. Хотя любой инвестиционный бум — в широком смысле перегретая история. Я скажу так: рыночная капитализация — это то, за что никогда не купят Microsoft, и то, за что никогда не продадут «Газпром».

При этом нельзя говорить, что квантовый бум схлынул в ноль. Крупные корпорации вкладывают огромные деньги и человеческие ресурсы в это направление. Здесь можно привести аналогию с высокотемпературной сверхпроводимостью. В 70-е годы прошлого столетия было ожидание, что вот сейчас изобрели высокотемпературные сверхпроводники, и у нас все заработает по-другому: и поезда, и автобусы, и телефоны. Если бы тогда рыночные механизмы были развиты как сейчас, это тоже был бы огромный надутый пузырь, все начали бы вкладываться в эти технологии, в производство. Но тогда такого не было. Спустя двадцать лет высокотемпературные сверхпроводящие системы не стали массовым явлением, не вытеснили двигатели внутреннего сгорания, но заняли свои ниши во многих областях, в том числе в критически важных. И без всякого бума.

— Как выглядит инвестиционный ландшафт квантовых технологий? В России и Китае наверняка основной инвестор — государство, а в США — корпорации?

— Я бы сказал, что государство как инвестор везде играет ключевую роль. У меня по этому поводу есть некоторая внутренняя позиция. Я со свечкой не стоял, но убежден, что на ровном месте Илон Маск не мог появиться, он получал и получает бюджетные деньги, прокаченные через какой-нибудь JPMorgan. Америка — это один большой банк. Декларируется, что там за редким исключением вообще нет государственных денег в науке и технологиях, все как бы частное. Но лично я в это не верю, особенно если это касается старта совершенно новых капиталоемких направлений. Просто у них все по-другому устроено. Есть огромные корпорации, которые также могут пользоваться деньгами налогоплательщиков в разных формах и одновременно вкладывать свои средства, это позволяет им участвовать и в научной гонке, и в технологической. Google вот уже вышел в ранг производителей нобелевских лауреатов, это надо очень серьезно воспринимать.

У нас совершенно другая история. Ключевой и, наверное, единственный инвестор в квантовую тематику — государство. Даже те деньги, которые мы формально считаем частными инвестициями, — это бюджетные деньги, пропущенные через какие-то структуры. Так, например, работают госкорпорации, которые являются получателями бюджетных денег, а дальше они ведут себя как частные компании. К 2030 году президент поставил задачу достичь паритетного финансирования науки от государства и негосударственных структур, посмотрим, как это будет реализовано в квантовых технологиях.

Мы исторически, начиная с 1940-х годов, жили в парадигме рисков и вызовов. Как типичная гонка развивался и атомный проект. Советскому Союзу надо было в течение двух лет наверстать этот угрожающий разрыв. Сейчас искусственный интеллект, квантовые вычисления оцениваются как потенциальные угрозы. Дай бог, чтобы это все оказалось хорошим, гражданским, интересным, развивающим сознание человечества направлением. Но ведь всегда все можно повернуть по-другому.

В Китае вообще нельзя разобраться, как там финансирование устроено. Я пытался это сделать, но это отдельный мир — и как контроль денег там осуществляется, и как развитие проектов.

— Каков ваш прогноз относительно того, как будет формироваться рынок будущих квантовых устройств? Есть ли вообще понимание, как выходить на рынок с этими технологиями, если это вообще нужно делать?

— Это очень сложный вопрос. То есть, с одной стороны, совершенно правильный тезис, что, если ты создаешь высокотехнологичную компанию со специфической продукцией и хочешь, чтобы у тебя окупалось производство, тебе нужно выходить на мировой рынок, так как на локальном рынке не будет окупаемости. Так устроена финансовая арифметика.

Но именно в России ситуация сложнее, потому что большинство технологий, которые мы сейчас обсуждаем, считаются критически важными. Соответственно, все российские организации, которые занимаются этой тематикой, находятся под санкциями. ФИАН попал еще в первую санкционную волну, так же как и Московский физико-технический институт. И это прямо было написано: по причине того, что мы занимаемся квантовыми технологиями. Блокирующие санкции довольно неприятная штука, они нам мешают публиковать статьи в журналах, закупать оборудование, и, главное, они очень надолго, скорее всего навсегда.

Поэтому для нас важнее не рынок, а создание собственных критических технологий. Может быть, они будут частично только окупаться. Но надо с ними выходить на широкий рынок или нет?

Может быть, частично надо, может, в дружественные страны мы сможем продавать наши устройства. Мы с удовольствием такие планы строим. Другой вопрос, что там рынок не сформировавшийся, но там, где мы можем бороться, будем это делать.

В этом плане, конечно, трудно будет соперничать с Китаем. Они только начинают делать слепки в лаборатории и уже говорят: а это мы можем для вас сделать, вы можете это у нас купить по такой-то цене. В России совершенно другая идеология, с очень сложной регуляторикой, с постоянной оглядкой на то, как бы не вывезти какие-то секреты. Не думаю, что у нас будет много квантовых стартапов, специалисты не хотят туда идти, потому что проблем можно себе нажить гораздо больше, чем заработать денег.

На мой взгляд, путь от исследований до продаж, включая попытки зарубежных продаж, должен быть короче и менее зарегулирован.

Чипы делаем сами

— Что представляет собой российский квантовый компьютер?

— Мы одна из немногих стран в мире, которая развивает все четыре основные платформы квантовых вычислений — сверхпроводящую, ионную, на нейтральных атомах и на фотонах. Сверхпроводящая платформа представляет собой маленький чип с малоразмерными структурами, который помещен внутрь криостата. К этому чипу подведены кабели, чтобы охладить его до температуры минус 273 Цельсия, то есть почти до абсолютного нуля. На всех картинках с квантовым компьютером мы как раз видим этот криостат в виде цилиндра, а сама вычислительная система спрятана внутри.

В ионной платформе сердцем служит не чип, а отдельные атомы, которые висят в небольшой вакуумной камере. Вокруг этого сосредоточено большое количество оптики, лазеров, пучков, и все это тоже подключено к компьютеру. Выглядит как лабораторная оптическая установка. Сейчас она достаточно громоздкая, в будущем сделаем ее более компактной, чтобы можно было поставить в систему размером со шкаф.

Мы одна из немногих стран в мире, которая развивает все четыре основные платформы квантовых вычислений — сверхпроводящую, ионную, на нейтральных атомах и на фотонах

Платформа на нейтральных атомах основана на технологиях в области лазерного охлаждения, магнитно-оптической ловушки и оптического пинцета. Сначала из расплава определенных металлов массив атомов вытягивается в вакуумную камеру, далее с помощью системы лазерных лучей создается ловушка, которая захватывает атомы, выполняющие роль кубитов, при взаимодействии с лазерным излучением они замораживаются до почти неподвижного состояния. Кубиты подготавливаются с помощью оптической накачки.

Фотонный квантовый компьютер выглядит как разветвленная линейная оптическая цепь. Установка включает множество оптических устройств, по которым проходит свет: источники, светоделители, зеркала и детекторы фотонов на выходе. Важную роль в таком компьютере играют интерферометры — специальные системы, которые используются для управления взаимодействием фотонов и создания квантовых вентилей. Последние нужны для выполнения логических операций с кубитами.

— Какие чипы используются в наших компьютерах – в тех платформах, где они есть?

— Чипы со структурами в сотни нанометров. На них навешиваются конденсатор, резонатор, и все это имеет размер порядка одного миллиметра. Литографические технологии, которые при этом используются, имеют разрешение в сотню нанометров.

— Получается, Россия их самостоятельно может производить?

— Да, в России как минимум три организации владеют такой технологией — МГТУ имени Баумана, Центр коллективного пользования в МФТИ и Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН. Для нас эта технология оказалась проще, чем технология микроэлектроники, здесь мы менее зависимы от зарубежных поставщиков. Сейчас мы умеем делать 10-кубитные чипы, 16-кубитные, 20-кубитные. Другой вопрос, что есть ограничение по криостатам, их приходится закупать, но у нас тоже уже готовится по ним свой проект. Но в целом квантовые компьютеры нам кажутся более реалистичными, чем классические, для производства которых нужны более сложные техпроцессы. Хотя и квантовые технологии будут усложняться, сейчас научная гонка напрямую связана с технологической.

— На сколько процентов квантовый компьютер, собранный в ФИАНе, российский?

— Примерно на 50 процентов. Зарубежной является обслуживающая электроника и, как ни странно, некоторые лазерные системы для определенных научных целей. А все так называемые критические компоненты — отечественные. Что касается следующего этапа, перехода к более сложным чипам в 100, 200, 300 кубит, то я допускаю, что технологические задачи будут сложнее, но так или иначе мы с ними справимся.

Начнем с логистических задач

— Что представляет собой софт для квантового компьютера, он же вообще создается не в логике двоичной системы?

— Действительно, вопросы программирования на квантовом компьютере особенные, там совсем другая логика, хотя сейчас мы делаем компьютеры, которые выполняют последовательные операции. Мы имеем сотни хороших квантовых алгоритмов с доказанным ускорением относительно классических, но при имеющихся мощностях компьютеров пока их преимущества использовать не удается. Надо иметь несколько сотен идеальных кубитов.

Сильная наша сторона как раз в алгоритмистах. Мы сотрудничаем с группой одного из лучших в мире специалистов по квантовым информационным технологиям, молодого и уже известного ученого Алексея Федорова из Российского квантового центра, там у него очень яркие ребята и своя идеология написания квантовых алгоритмов.

Сейчас мы в эпохе так называемых шумных квантовых компьютеров. Задача программистов — оптимизация алгоритмов с целью уменьшения количества операций. Пока используются алгоритмы коррекции ошибок, так же как в начале эпохи классических компьютеров.

В области софта поле для работы огромное. Квантовый компьютер — это ведь еще и конструктор волновой функции с большим количеством коэффициентов перед комбинациями базисных состояний.

Многие группы математиков занимаются постквантовыми или квантово вдохновленными алгоритмами шифрования, которые будут устойчивы к потенциальной атаке квантового компьютера. И это тоже один из признаков квантовой гонки. Математическое, криптографическое научное сообщество всколыхнулось и ищет способы развивать свои направления. Вот недавно была такая провокационная новость, что блокчейн взломали с помощью квантового компьютера. На самом деле это китайцы на DeWave попробовали разложить некоторое число, причем совсем не того масштаба, который требуется для взлома блокчейна. Как мне сказали коллеги из криптообласти, поскольку курс биткоина никак не изменился, значит, все это неправда.

Но тем не менее эта вибрация в воздухе, что такое может случиться в любой момент, пусть даже через пять или десять лет, стимулирует развитие области.

— Как будет использоваться российский квантовый компьютер? Кто будет на нем работать, с какой целью?

— У нас есть две задачи, которые мы перед собой ставим к 2030 году. Первая более простая, она связана с образованием и наукой. Она предусматривает создание облачной платформы, куда пользователь может зайти через свой ноутбук и начать работать на 20-кубитном квантовом компьютере — смотреть алгоритмы, их результаты, публиковать по ним научные статьи. Эта задача уже практически решена. Сейчас пока открытого доступа к платформе нет, чтобы каждый мог в нее войти и посчитать что-то, надо еще согласовывать программу исследований, но в принципе все готово.

А вторая задача гораздо более интересная и сложная — внедрение квантовых вычислений в прикладные сферы. Например, в фармацевтику для синтеза новых лекарственных веществ и предсказания молекул лекарств, в логистику портов, логистику движений людей или автомобилей в каком-то пространстве, кораблей по всему пути. В финансовую сферу — для оптимизации процессов инвестирования и управления рисками, повышения эффективности операций и обработки платежей.

Начнем с решения логистических задач внутри атомной отрасли. Там некоторые простые задачки решены, и, честно скажу, квантовые вычисления пока не дают в них никакого опережения по сравнению с классическими. Но люди учатся, смотрят, какие типы задач можно решать, как они потенциально могут быть масштабированы. К 2030 году уже будем ставить настоящие задачи. И хотя никто в мире еще не продемонстрировал, что квантовый компьютер способен приносить реальную пользу человечеству, ожидания от него очень высокие.

В ближайшей перспективе должны появиться устройства для квантовой связи, которую невозможно расшифровать, более мощные компьютеры, значительно опережающие классические, и устройства навигации для областей, где нет сигнала ГЛОНАСС и GPS. Что же касается глобальных перспектив — что все мы будем опутаны квантовыми проводами и квантовые приборы будут чуть ли не в каждом доме и даже в каждом кармане у человека, — пока это очень неопределенно. Через дистанционные сервисы, скорее всего, мы будем с ними соприкасаться, но на бытовом уровне они вряд ли будут настольно распространены, что вытеснят все, чем мы сейчас пользуемся. Однако скепсис по этому поводу не отменяет того факта, что развитие технологий идет очень быстро и эта научно-технологическая гонка ускоряется.

Источник: https://monocle.ru/monocle/2024/45/vdokhnovlennyye-prevoskhodstvom/

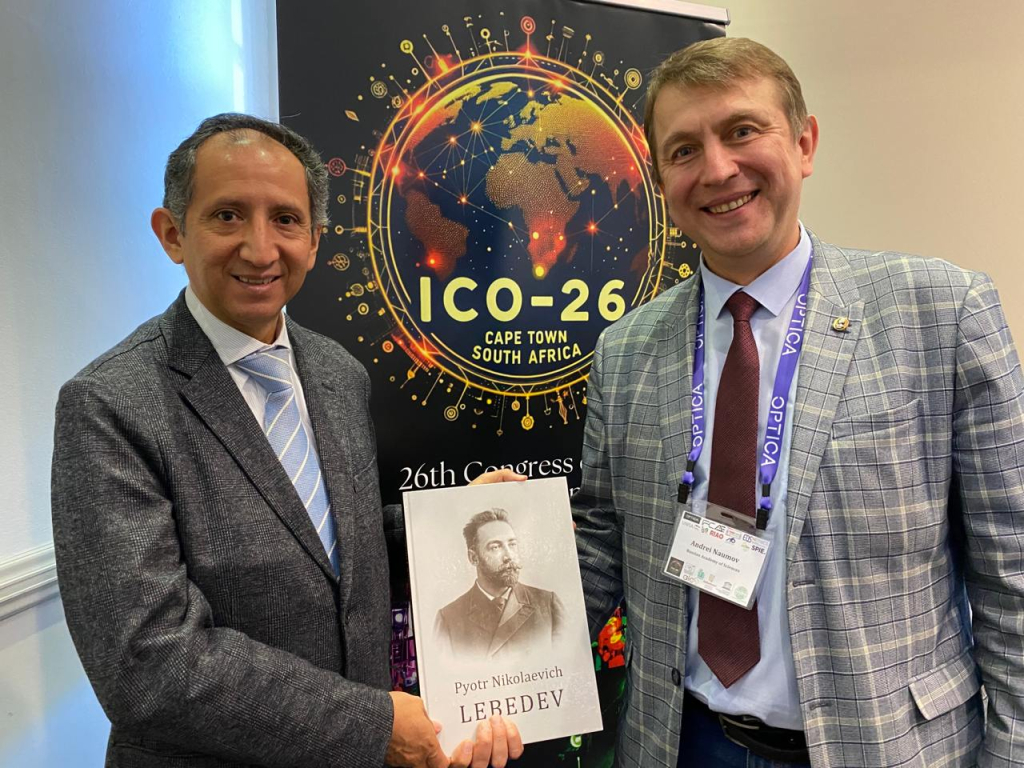

| 06.11.24 | 06.11.2024 Российская академия наук. Член-корреспондент РАН Андрей Наумов избран вице-президентом Международной комиссии по оптике |

Выборы руководящих органов Международной комиссии по оптике (International Comission for Optics, ICO) на период работы 2024–2027 годов состоялись в Кейптауне, ЮАР, на Генеральной ассамблее ICO, прошедшей с 21 по 26 октября в рамках XXVI Международного конгресса по оптике.

Кроме того, делегированный Российской академией наук представитель Российской Федерации член-корреспондент РАН Андрей Наумов возглавил комитет Международной премии и медали Галилео Галилея, присуждаемой за выдающиеся работы, выполненные в области оптики, и вошёл в состав комитета ICO по вопросам образования в области оптики.

В составе делегации от России в конгрессе также приняли участие главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Наталия Кундикова, высококвалифицированный старший научный сотрудник Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Максим Гладуш.

Российская делегация представила на конгрессе серию докладов, посвящённых вопросам фотоники и оптики, среди них: «Spectroscopy and optical nanoscopy of single quantum emitters in a broad temperature range» (Андрей Наумов), «Effect of the circular polarization sign on the topological charge in the longitudinal field of the Gaussian field waist» (Наталия Кундикова), «Quantum-kynetic theory of photoluminescence from single or a few quantum emitters in solid state matrix: master equation and spectral properties of radiation» (Максим Гладуш).

На конгрессе также выступили учёные-лауреаты Нобелевской премии по физике Донна Стрикленд и Анн Л'Юилье, президент Международного общества OPTICA иностранный член РАН Герд Лёйхс, лауреат премий IEEE, Nissan, NEC C&C и имени Ника Холоньяка Ясухико Аракава.

Специалисты оптики и фотоники обсудили вопросы международного взаимодействия как на уровне институтов, так и профессиональных сообществ. В дискуссии приняли участие представители КНР (Идун Хуан), ЮАР (Ясера Исмаил) и Сенегала (Амаду Ваге, академик Академии наук Сенегала).

В ходе встречи также поднимались вопросы публикационной деятельности научных сообществ разных стран. Россия представила ряд переводных журналов, например, «Известия РАН. Серия физическая»; «Фотоника»; «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики».

По итогам собрания подготовлены предложения по развитию направления оптики и фотоники для различных международных и национальных организаций. Ожидается, что XXVII Конгресс ICO пройдёт в Китае, в Пекине, 22–26 августа 2027 года.

Международная комиссия по оптике (International Commission for Optics, ICO) — основанная в 1947 году неправительственная организация, представляющая глобальное членство в оптике и фотонике, включающая национальные научные органы (53 территориальных комитета) и семь международных сетей-членов. Выборы членов бюро проходят на конгрессах раз в три года.

Через международную сеть учёных и инженеров Международная комиссия по оптике содействует междисциплинарным исследованиям для решения основных вопросов, имеющих отношение к науке, образованию и технологиям на основе света. Кроме того, комиссия активно продвигает инициативы в области научной и учебной деятельности и содействует научному образованию.

Российскую Федерацию в ICO представляет Российская академия наук — Отделение Физических Наук, территориальный координатор — заместитель академика-секретаря ОФН Наталья Истомина.

| 05.11.24 | 05.11.2024 Российская академия наук. Итоги III Международной научной конференции «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» |

С 21 по 23 октября в Москве прошла III Международная научная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии.

Мероприятие прошло в рамках II Международного форума природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» и продолжило цикл конференций, проводимых при реализации проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием методов бинарной ядерной физики» в рамках ФНТП «Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Тематика Конференции посвящена ядерно-физическим методам в ядерной медицине, лучевой диагностике и терапии, нанобиомедицинским технологиям диагностики, бинарным технологиям сенсибилизации протонной терапии, сочетанным технологиям лучевой терапии, математическим методам моделирования роста злокачественных новообразований, оптимизации режимов протонной и ионной терапии, протонной томографии, технологиям модернизации комплексов протонной и ионной терапии.

Центральным мероприятием первого дня Конференции стала пленарная сессия «Биоэкономика». Модератором сессии выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук. В своём докладе он рассказал об истории развития биотехнологий и отметил ряд преимуществ России в сфере биоэкономики.

«Наше конкурентное преимущество — в доступности огромного количества сырья для биотехнологий. Это водные и энергетические ресурсы, что мало у кого есть в таких объёмах. Это трудовые ресурсы и, что крайне важно, научно-технический потенциал, который не просто существует, а уже интегрирован», — подчеркнул М.В. Ковальчук.

Пленарная сессия «Биоэкономика»

О стратегическом значении биотехнологий говорили и другие участники пленарного заседания.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко подчеркнул, что российские биотехнологии должны не только решать задачи импортозамещения, но и быстро развиваться. Для этого государство должно создавать сеть научных центров, которые бы и взаимодействовали, и конкурировали друг с другом, для достижения лучших результатов.

Выступление президента Российской академии наук Геннадия Яковлевича Красникова было посвящено созданию научной базы для реализации нового национального проекта «Биоэкономика», который в настоящее время формируется по решению Президента России В.В. Путина.

«Биоэкономика во всём мире справедливо называется экономикой, основанной на знаниях. И мы создаём для неё мощный интеллектуальный центр», — отметил президент РАН Г.Я. Красников.

Также в пленарной сессии приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, министр сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Радиковна Гумерова, председатель Комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев, руководитель ФМБА Вероника Игоревна Скворцова и др.

Второй и третий дни Конференции проходили в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН.

Заседание второго дня Конференции торжественно открыли председатель организационного комитета Ирина Николаевна Завестовская и заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН Владимир Алексеевич Рябов.

«Направление ядерной медицины включает в себя много смежных вопросов и задач. Мы все учимся друг у друга, слушая доклады высококвалифицированных специалистов в различных областях науки. Главная задача нашей конференции — получить широкий охват направлений и самых передовых результатов научных исследований, которые проводятся в нашей стране и странах СНГ. Именно поэтому, каждый год у нас расширяется география участников и докладчиков», — подчеркнул заместитель директора ФИАН В.А. Рябов.

Второй день Конференции был посвящён результатам реализации проектов в области ядерной медицины. Программа сессии включала в себя 12 докладов. Были рассмотрены стратегические направления развития ядерной медицины:

-

Завестовская Ирина Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», представила доклад «Ядерная медицина в НИЦ «Курчатовский институт»: современное состояние и перспективы развития». В докладе были представлены возможности уникальной инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт» для наработки широкого спектра радионуклидов и обеспечения полного цикла исследований в области разработки РФЛП. Затронуты вопросы создания новых центров адронной лучевой терапии «ЛУЧ У-70» (Протвино), «ЛУЧ ТИП-ИОН» (Протвино), «ЛУЧ ПРОТОН» (Москва), «ОКО» (Гатчина), а также радиохимического комплекса «ИЗОТОП» (Протвино), которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

-

Деев Сергей Михайлович, академик РАН, д.б.н., профессор, заведующий лабораторией молекулярной иммунологии ИБХ РАН, научный руководитель НОМЦ ЯМ НИЦ «Курчатовский институт» в своём докладе «Адресные молекулы для РФЛП: современные тренды и перспективные направления» представил разработки в области инновационных радиофармпрепаратов на основе скаффолдовых белков для персонализированной таргетной тераностики онкологических заболеваний. Акцент в докладе был сделан на перспективные направления для создания РФЛП: рациональный дизайн направляющих молекул, создание бифункциональных соединений, а также сочетанное действие агентов разного механизма действия.

-

Румянцев Павел Олегович, д.м.н., главный онколог Группы компаний «Мой медицинский центр», заместитель главного врача по онкологии-радиологии клиники ММЦ-ВТ «Белоостров» выступил с докладом «Клинические приоритеты в развитии ядерной медицины и тераностики». В докладе были рассмотрены вопросы методов визуализации и навигации для повышения прецизионности лечения, а также производства и изготовления РФЛП в РФ. Были представлены перспективные клинически значимые таргетные мишени для радиотераностики и результаты некоторых доклинических и клинических исследований.

-

Станжевский Андрей Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по научной работе РНЦ радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Минздрава России представил доклад «Тераностика онкологических заболеваний: возможности и перспективы». Андрей Алексеевич отметил важность поиска новых эффективных мишеней для визуализации и таргетного воздействия на опухоль, создания новых векторов для радионуклидной диагностики и терапии, улучшение фармакокинетических свойств уже разработанных молекул, а также разработку новых хелатирующих агентов.

-

Чернов Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и инновационной работе Томского национального исследовательского медицинского центра РАН выступил с докладом «Инновационные радиофармпрепараты для диагностики и лечения злокачественных новообразований». В докладе были представлены результаты разработки, доклинических и клинических исследований инновационных радиофармпрепаратов для тераностики онкологических заболеваний в НИЦ «Онкотераностика» (Томск). Рассмотрены вопросы получения радиоактивных изотопов, разработки молекул адресной доставки, методов контроля качества и новых медицинских технологий клинического применения РФП.

-

Аншелес Алексей Аркадьевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России представил доклад «Текущее состояние и потребности радиофармацевтики для ядерной кардиологии в РФ». В докладе была отмечена острая необходимость в увеличении объёма выполнения радионуклидных перфузионных исследований миокарда, повышении числа исследований с 123I и 18F-ФДГ, а также внедрении новых РФП (прежде всего на основе 68Ga) и апробации томографического оборудования и технологий.

Докладчики из ФИАН, НИЦ «Курчатовский институт» и РУДН представили результаты проектов, реализуемых в рамках Федеральной научно-технической программы «Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

-

Колобов Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе, учёный секретарь Физического института им. П.Н. Лебедева РАН выступил с докладом «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-физических методов». В докладе были затронуты вопросы состояния адронной терапии в мире и представлены основные результаты реализации проекта в рамках ФНТП СИН, созданная сетевая инфраструктура, а также цели и задачи проекта на следующие годы.

-

Коневега Андрей Леонидович, к.ф.-.м.н., руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» представил доклад «Разработка радиофармацевтических лекарственных препаратов на основе изотопов тербия», в котором были рассмотрены способы получения радиоизотопов тербия, перспективы их применения, исследовательская инфраструктура для разработки РФЛП, а также результаты реализации научного проекта. Отдельно была отмечена важность обучения и подготовки специалистов в области ядерной медицины.

-

Фатхудинов Тимур Хайсамудинович, д.м.н. профессор, директор НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН выступил с докладом «Персонализированные стратегии лечения онкологических заболеваний с помощью нейтронного излучения на основе трёхмерных клеточных моделей опухолей», в котором представил результаты реализации проекта в рамках ФНТП СИН. Подробно были рассмотрены вопросы создания диагностической тест-системы для определения чувствительности/резистентности адронной терапии, а также представлены результаты работ по созданию 3D клеточных in vitro моделей из опухолевых и перитуморальных тканей пациентов.

Работы в области адронной терапии представили докладчики из НИЦ «Курчатовский институт», ИЯФ СО РАН, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России:

-

Кленов Геннадий Иванович, д.т.н, заместитель начальника отдела ядерной медицины Курчатовского комплекса НБИКС природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» свой доклад «Куда ведут дороги протонной лучевой терапии» посвятил вопросам развития протонной лучевой терапии в мировой клинической практике и рассмотрел в нём различные установки для реализации протонной терапии. Геннадий Иванович особенно отметил потребность медицинского сообщества Российской Федерации в дальнейшем развитии лучевой терапии и необходимость реализации программы организации производства отечественного парка оборудования для конвенциональной и адронной лучевой терапии.

-

Таскаев Сергей Юрьевич, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией Бор-нейтронозахватной терапии ИЯФ СО РАН в своём докладе «Бор-нейтронозахватная терапия» затронул вопросы внедрения метода БНЗТ в клиническую практику, представил некоторые проекты созданных установок для проведения лечения, включая разработки ИЯФ СО РАН. Особое внимание было уделено вопросам дозиметрии и планирования лечения и методам предсказания клинического ответа при проведении БНЗТ. Также докладчик отметил острую необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для успешного внедрения методики в клиническую практику.

-

Ларенков Антон Алексеевич, к.х.н., заведующий Отделом радиационных технологий медицинского назначения ФМБЦ ФМБА России выступил с докладом «Опыт и перспективы развития бор-нейтронозахватной терапии». Докладчик представил историю развития БНЗТ в Российской Федерации, некоторые результаты доклинических исследований на горизонтальном канале ГЭК-4 ядерного реактора ИРТ-МИФИ и подчеркнул необходимость дальнейшего развития БНЗТ для внедрения метода в клиническую практику.

На открытии конференции

На Конференции был поднят актуальный вопрос о создании кластеров ядерной медицины в регионах Российской Федерации и странах СНГ. Доклады представили специалисты из Уфы, Димитровграда, Екатеринбурга, Новосибирска, Обнинска и Пущино:

-

Павлов Валентин Николаевич (Башкирский государственный медицинский университет, Уфа). «Перспективы создания научно-производственного центра ядерной медицины в ФГБОУ ВО „Башкирский государственный медицинский университет“ Минздрава России».

-

Удалов Юрий Дмитриевич (Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, Димитровград). «Ядерная медицина в системе ФМБА России: текущее состояние и перспективы развития».

-

Зырянов Степан Сергеевич (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Инновационно-внедренческий центр «Циклотронный центр ядерной медицины», Екатеринбург). «Циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета».

-

Завьялов Евгений Леонидович (Российский национальный центр генетических ресурсов лабораторных животных на базе SPF-вивария ИЦиГ СО РАН, Новосибирск). «Модели патологий для in vivo исследований и доклинических испытаний радиофармацевтических препаратов в ИЦиГ СО РАН».

-

Тищенко Виктория Константиновна (МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Обнинск). «Разработка таргетных радиофармпрепаратов в НМИЦ радиологии: настоящее и будущее».

-

Попов Антон Леонидович (ИТЭБ РАН, Пущино, ФИАН, Москва). «Разработка нового класса нанорадиосенсибилизаторов для адронной терапии: in vitro исследования».

-

Усов Владимир Юрьевич (НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, Новосибирск). «Таллия-199 хлорид в визуализации злокачественных новообразований лёгкого: биофизические и клинические аспекты».

И.В. Буренина, С.М. Деев, И.Н. Завестовская, В.Н. Павлов, Р.Р. Ишемгулов

В Молодёжной научной секции по ядерной медицине выступили 8 молодых учёных в возрасте до 39 лет:

-

Безумова Елизавета Витальевна («НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России). «Программы аккредитации ПЭТ-центров в мире и России: стандарты, практики и перспективы».

-

Киселёв Василий Алексеевич (ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России). «Исследование физических параметров пучка системы протонной терапии».

-

Котельникова Полина Александровна (ФИАН, ИБХ РАН). «Функционализация наночастиц для адресной доставки к опухолевым клеткам».

-

Мартынова Валерия Владимировна (ИЯИ РАН). «Уровни апоптоза и синтеза ДНК у опухолевых и нормальных клеток человека после флэш-облучения протонами».

-

Онищенко София Сергеевна (Федеральная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»). «Спецификации 1.0 для разработки российской программы гармонизации полуколичественной оценки при ПЭТ/КТ с РФЛП на основе 18F».

-

Петруня Дмитрий Сергеевич (ФИАН, НИЦ «Курчатовский институт»). «Оптимизация режимов облучения в технологиях протонной и нейтронозахватной терапии с использованием эффективных наноформуляций».

-

Шипилова Екатерина Александровна (ОИЯИ). «Оценка биологической эффективности рентгеновского излучения разного качества с помощью mFISH-анализа хромосомных аберраций, индуцированных in vitro в лимфоцитах человека».

-

Яковлев Иван Андреевич (ИЯИ РАН). «Разработка лучевой установки комплекса протонной терапии ИЯИ РАН».

В рамках III Международной научной конференции «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» прошёл конкурс научных молодёжных работ. Лучшим устным докладом в молодёжной научной секции по ядерной медицине выбран доклад Котельниковой Полины Александровны (ФИАН, ИБХ РАН).

Конкурс постерных докладов проходил в оффлайн- и онлайн форматах. Заявки для участия в оффлайн-формате Конкурса подали 41 человек, в онлайн формате — 9 человек. Конкурсная комиссия подчеркнула высокий уровень научных работ и определила победителей. В постерной сессии победителем в категории «Молодые учёные» стала Трошина Марина Вячеславовна (МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России); в категории «Аспиранты» конкурсная комиссия выбрала постер Петрова Виталия Валерьевича (Санкт-Петербургский государственный университет); победителем в категории «Магистры» стал Похоруков Данила Алексеевич (ИБХ РАН), в категории «Бакалавры» — Раздрогова Яна Владимировна (НИЯУ МИФИ).

Победители конкурса научных молодёжных работ

В работе Конференции приняли участие 160 человек, из которых 109 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые учёные, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 9 институтов РАН и 11 научно-исследовательских организаций, 20 университетов, 8 медицинских организаций, 3 фармацевтические компании и 3 производственных предприятия. Насыщенная программа и представленные доклады вызвали большой интерес у всех слушателей. Заявки на участие подали более 230 человек из 29 городов России, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, и Узбекистана.

Слушатели активно задавали вопросы и участвовали в дискуссии. Докладчики, в свою очередь, отметили высокий уровень подготовки слушателей.

Источник: пресс-служба ФИАН.

| 05.11.24 | 03.11.2024 ВКонтакте Научная Россия. Международная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» |

Международная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» прошла в Москве.

С 21 по 23 октября в Москве прошла III Международная научная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии».

| 05.11.24 | 02.11.2024 Научная Россия. Международная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» прошла в Москве |

С 21 по 23 октября в Москве прошла III Международная научная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии».

Участники пленарной сессии «Биоэкономика». Источник фото: ФИАН

Мероприятие прошло в рамках II Международного форума природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» и продолжило цикл конференций, проводимых при реализации проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием методов бинарной ядерной физики» в рамках ФНТП «Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Тематика Конференции посвящена ядерно-физическим методам в ядерной медицине, лучевой диагностике и терапии, нанобиомедицинским технологиям диагностики, бинарным технологиям сенсибилизации протонной терапии, сочетанным технологиям лучевой терапии, математическим методам моделирования роста злокачественных новообразований, оптимизации режимов протонной и ионной терапии, протонной томографии, технологиям модернизации комплексов протонной и ионной терапии.

Центральным мероприятием первого дня Конференции стала пленарная сессия «Биоэкономика». Модератором сессии выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук. В своем докладе он рассказал об истории развития биотехнологий и отметил ряд преимуществ России в сфере биоэкономики.

«Наше конкурентное преимущество – в доступности огромного количества сырья для биотехнологий. Это водные и энергетические ресурсы, что мало у кого есть в таких объемах. Это трудовые ресурсы и, что крайне важно, научно-технический потенциал, который не просто существует, а уже интегрирован», – подчеркнул М.В. Ковальчук.

О стратегическом значении биотехнологий говорили и другие участники пленарного заседания.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко подчеркнул, что российские биотехнологии должны не только решать задачи импортозамещения, но и быстро развиваться. Для этого государство должно создавать сеть научных центров, которые бы и взаимодействовали, и конкурировали друг с другом для достижения лучших результатов.

Выступление президента Российской академии наук Геннадия Яковлевича Красникова было посвящено созданию научной базы для реализации нового национального проекта «Биоэкономика», который в настоящее время формируется по решению Президента России В.В. Путина.

«Биоэкономика во всем мире справедливо называется экономикой, основанной на знаниях. И мы создаем для нее мощный интеллектуальный центр», — отметил президент РАН Г.Я. Красников.

Также в пленарной сессии приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, министр сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Радиковна Гумерова, председатель Комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев, руководитель ФМБА Вероника Игоревна Скворцова и др.

Второй и третий дни Конференции проходили в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН.

Заседание второго дня Конференции торжественно открыли председатель организационного комитета Ирина Николаевна Завестовская и заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН Владимир Алексеевич Рябов.

«Направление ядерной медицины включает в себя много смежных вопросов и задач. Мы все учимся друг у друга, слушая доклады высококвалифицированных специалистов в различных областях науки. Главная задача нашей конференции – получить широкий охват направлений и самых передовых результатов научных исследований, которые проводятся в нашей стране и странах СНГ. Именно поэтому каждый год у нас расширяется география участников и докладчиков», – подчеркнул заместитель директора ФИАН В.А. Рябов.

Второй день Конференции был посвящен результатам реализации проектов в области ядерной медицины. Программа сессии включала в себя 12 докладов. Были рассмотрены стратегические направления развития ядерной медицины:

Завестовская Ирина Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», представила доклад «Ядерная медицина в НИЦ «Курчатовский институт»: современное состояние и перспективы развития». В докладе были представлены возможности уникальной инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт» для наработки широкого спектра радионуклидов и обеспечения полного цикла исследований в области разработки РФЛП. Затронуты вопросы создания новых центров адронной лучевой терапии «ЛУЧ У-70» (г. Протвино), «ЛУЧ ТИП-ИОН» (г. Протвино), «ЛУЧ ПРОТОН» (г. Москва), «ОКО» (г. Гатчина), а также радиохимического комплекса «ИЗОТОП» (г. Протвино), которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

Деев Сергей Михайлович, академик РАН, д.б.н., профессор, заведующий лабораторией молекулярной иммунологии ИБХ РАН, научный руководитель НОМЦ ЯМ НИЦ «Курчатовский институт», в своем докладе «Адресные молекулы для РФЛП: современные тренды и перспективные направления» представил разработки в области инновационных радиофармпрепаратов на основе скаффолдовых белков для персонализированной таргетной тераностики онкологических заболеваний. Акцент в докладе был сделан на перспективные направления для создания РФЛП: рациональный дизайн направляющих молекул, создание бифункциональных соединений, а также сочетанное действие агентов разного механизма действия.

Румянцев Павел Олегович, д.м.н., главный онколог Группы компаний «Мой медицинский центр», заместитель главного врача по онкологии-радиологии клиники ММЦ-ВТ «Белоостров», выступил с докладом «Клинические приоритеты в развитии ядерной медицины и тераностики». В докладе были рассмотрены вопросы методов визуализации и навигации для повышения прецизионности лечения, а также производства и изготовления РФЛП в РФ. Были представлены перспективные клинически значимые таргетные мишени для радиотераностики и результаты некоторых доклинических и клинических исследований.

Станжевский Андрей Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по научной работе РНЦ радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Минздрава России, представил доклад «Тераностика онкологических заболеваний: возможности и перспективы». Андрей Алексеевич отметил важность поиска новых эффективных мишеней для визуализации и таргетного воздействия на опухоль, создания новых векторов для радионуклидной диагностики и терапии, улучшение фармакокинетический свойств уже разработанных молекул, а также разработку новых хелатирующих агентов.

Чернов Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и инновационной работе Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, выступил с докладом «Инновационные радиофармпрепараты для диагностики и лечения злокачественных новообразований». В докладе были представлены результаты разработки, доклинических и клинических исследований инновационных радиофармпрепаратов для тераностики онкологических заболеваний в НИЦ «Онкотераностика» (г. Томск). Рассмотрены вопросы получения радиоактивных изотопов, разработки молекул адресной доставки, методов контроля качества и новых медицинских технологий клинического применения РФП.

Аншелес Алексей Аркадьевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, представил доклад «Текущее состояние и потребности радиофармацевтики для ядерной кардиологии в РФ». В докладе была отмечена острая необходимость в увеличении объема выполнения радионуклидных перфузионных исследований миокарда, повышении числа исследований с 123I и 18F-ФДГ, а также внедрении новых РФП (прежде всего на основе 68Ga) и апробации томографического оборудования и технологий.

Докладчики из ФИАН, НИЦ «Курчатовский институт» и РУДН представили результаты проектов, реализуемых в рамках Федеральной научно-технической программы «Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

Колобов Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе, ученый секретарь Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, выступил с докладом «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-физических методов». В докладе были затронуты вопросы состояния адронной терапии в мире и представлены основные результаты реализации проекта в рамках ФНТП СИН, созданная сетевая инфраструктура, а также цели и задачи проекта на следующие годы.

Коневега Андрей Леонидович, к.ф.-м.н., руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», представил доклад «Разработка радиофармацевтических лекарственных препаратов на основе изотопов тербия», в котором были рассмотрены способы получения радиоизотопов тербия, перспективы их применения, исследовательская инфраструктура для разработки РФЛП, а также результаты реализации научного проекта. Отдельно была отмечена важность обучения и подготовки специалистов в области ядерной медицины.

Фатхудинов Тимур Хайсамудинович, д.м.н., профессор, директор НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН, выступил с докладом «Персонализированные стратегии лечения онкологических заболеваний с помощью нейтронного излучения на основе трехмерных клеточных моделей опухолей», в котором представил результаты реализации проекта в рамках ФНТП СИН. Подробно были рассмотрены вопросы создания диагностической тест-системы для определения чувствительности/резистентности адронной терапии, а также представлены результаты работ по созданию 3D клеточных in vitro моделей из опухолевых и перитуморальных тканей пациентов.

Работы в области адронной терапии представили докладчики из НИЦ «Курчатовский институт», ИЯФ СО РАН, ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России:

Кленов Геннадий Иванович, д.т.н., заместитель начальника отдела ядерной медицины Курчатовского комплекса НБИКС природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт», свой доклад «Куда ведут дороги протонной лучевой терапии» посвятил вопросам развития протонной лучевой терапии в мировой клинической практике и рассмотрел в нем различные установки для реализации протонной терапии. Геннадий Иванович особенно отметил потребность медицинского сообщества Российской Федерации в дальнейшем развитии лучевой терапии и необходимость реализации программы организации производства отечественного парка оборудования для конвециональной и адронной лучевой терапии.

Таскаев Сергей Юрьевич, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией Бор-нейтронозахватной терапии ИЯФ СО РАН, в своем докладе «Бор-нейтронозахватная терапия» затронул вопросы внедрения метода БНЗТ в клиническую практику, представил некоторые проекты созданных установок для проведения лечения, включая разработки ИЯФ СО РАН. Особое внимание было уделено вопросам дозиметрии и планирования лечения и методам предсказания клинического ответа при проведении БНЗТ. Также докладчик отметил острую необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для успешного внедрения методики в клиническую практику.

Ларенков Антон Алексеевич, к.х.н., заведующий Отделом радиационных технологий медицинского назначения ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, выступил с докладом «Опыт и перспективы развития бор-нейтронзахватной терапии». Докладчик представил историю развития БНЗТ в Российской Федерации, некоторые результаты доклинических исследований на горизонтальном канале ГЭК-4 ядерного реактора ИРТ-МИФИ и подчеркнул необходимость дальнейшего развития БНЗТ для внедрения метода в клиническую практику.

На Конференции был поднят актуальный вопрос о создании кластеров ядерной медицины в регионах Российской Федерации и странах СНГ. Доклады представили специалисты из Уфы, Димитровграда, Екатеринбурга, Новосибирска, Обнинска и Пущино:

Павлов Валентин Николаевич (Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа). «Перспективы создания научно-производственного центра ядерной медицины в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России».

Удалов Юрий Дмитриевич (Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, г. Димитровград). «Ядерная медицина в системе ФМБА России: текущее состояние и перспективы развития».

Зырянов Степан Сергеевич (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Инновационно-внедренческий центр «Циклотронный центр ядерной медицины», г. Екатеринбург). «Циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета».

Завьялов Евгений Леонидович (Российский национальный центр генетических ресурсов лабораторных животных на базе SPF-вивария ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск). «Модели патологий для in vivo исследований и доклинических испытаний радиофармацевтических препаратов в ИЦиГ СО РАН».

Тищенко Виктория Константиновна (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Обнинск). «Разработка таргетных радиофармпрепаратов в НМИЦ радиологии: настоящее и будущее».

Попов Антон Леонидович (ИТЭБ РАН, г. Пущино, ФИАН, г. Москва). «Разработка нового класса нанорадиосенсибилизаторов для адронной терапии: in vitro исследования».

Усов Владимир Юрьевич (НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России, г. Новосибирск). «Таллий — 199 хлорид в визуализации злокачественных новообразований лёгкого: биофизические и клинические аспекты».

В Молодежной научной секции по ядерной медицине выступили 8 молодых ученых в возрасте до 39 лет:

Безумова Елизавета Витальевна («НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России). «Программы аккредитации ПЭТ-центров в мире и России: стандарты, практики и перспективы».

Киселев Василий Алексеевич (ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России). «Исследование физических параметров пучка системы протонной терапии».

Котельникова Полина Александровна (ФИАН, ИБХ РАН). «Функционализация наночастиц для адресной доставки к опухолевым клеткам».

Мартынова Валерия Владимировна (ИЯИ РАН). «Уровни апоптоза и синтеза ДНК у опухолевых и нормальных клеток человека после флэш-облучения протонами».

Онищенко София Сергеевна (Федеральная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»). «Спецификации 1.0 для разработки российской программы гармонизации полуколичественной оценки при ПЭТ/КТ с РФЛП на основе 18F».

Петруня Дмитрий Сергеевич (ФИАН, НИЦ «Курчатовский институт»). «Оптимизация режимов облучения в технологиях протонной и нейтрон-захватной терапии с использованием эффективных наноформуляций».

Шипилова Екатерина Александровна (ОИЯИ). «Оценка биологической эффективности рентгеновского излучения разного качества с помощью mFISH-анализа хромосомных аберраций, индуцированных in vitro в лимфоцитах человека».

Яковлев Иван Андреевич (ИЯИ РАН). «Разработка лучевой установки комплекса протонной терапии ИЯИ РАН».

В рамках III Международной научной конференции «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» прошел конкурс научных молодежных работ. Лучшим устным докладом в молодежной научной секции по ядерной медицине выбран доклад Котельниковой Полины Александровны (ФИАН, ИБХ РАН).

Победители конкурса научных молодежных работ.

Конкурс постерных докладов проходил в офлайн- и онлайн-форматах. Заявки для участия в офлайн-формате Конкурса подали 41 человек, в онлайн-формате – 9 человек. Конкурсная комиссия подчеркнула высокий уровень научных работ и определила победителей. В постерной сессии победителем в категории «Молодые учёные» стала Трошина Марина Вячеславовна (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России); в категории «Аспиранты» конкурсная комиссия выбрала постер Петрова Виталия Валерьевича (Санкт-Петербургский государственный университет); победителем в категории «Магистры» стал Похоруков Данила Алексеевич (ИБХ РАН), в категории «Бакалавры» – Раздрогова Яна Владимировна (НИЯУ МИФИ).

В работе Конференции приняли участие 160 человек, из которых 109 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые ученые, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 9 институтов РАН и 11 научно-исследовательских организаций, 20 университетов, 8 медицинских организаций, 3 фармацевтические компании и 3 производственных предприятия. Насыщенная программа и представленные доклады вызвали большой интерес у всех слушателей. Заявки на участие подали более 230 человек из 29 городов России, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, и Узбекистана.

Слушатели активно задавали вопросы и участвовали в дискуссии. Докладчики, в свою очередь, отметили высокий уровень подготовки слушателей.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

| 05.11.24 | 01.11.2024 ТроицкИнформ. Учёба и наука |

Пока школьники отдыхают от первой четверти учебного года, их педагоги получают новые знания. В санатории «Десна» 28 октября прошло торжественное открытие VIII Троицкой школы повышения квалификации преподавателей физики, астрономии и естественнонаучных дисциплин. Или, проще сказать, Школы физиков, которая уже стала визитной карточкой нашего наукограда.

Пять дней педагоги из разных регионов страны будут слушать лекции, посещать научные институты, наблюдать, над чем сейчас трудятся учёные, а потом рассказывать об этом своим ученикам. «Мир меняется очень быстро, поэтому повышать квалификацию учителям необходимо. Они должны быть в курсе всех событий, знать новые достижения науки, тренды, – говорит председатель оргкомитета Школы физиков, руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН Андрей Наумов. – В этом педагогам можем помочь мы, учёные. Мы расскажем обо всех новейших технологиях, покажем современные разработки… Именно поэтому ТШПФ так любят учителя».

С открытием конференции гостей поздравил глава Троицка Владимир Дудочкин. «Мы гордимся тем, что в нашем городе существует такая школа, – отметил он. – А ещё приятнее слышать от вас хорошие отзывы и рассказы о том, чему вы здесь научились. Желаю вам интересной и успешной работы».

От ЦЕРНа до Троицка

Идейным вдохновителем проекта был тогдашний директор троицкого Лицея Николай Кучер. Много лет назад он посетил ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований), где проходила подобная школа для учителей. «Николай Петрович тогда с удивлением обнаружил, что большинство лекторов той школы – троицкие учёные, – вспоминает Андрей Наумов. – Это были академик Валерий Рубаков, тогда молодой учёный Дмитрий Горбунов и другие. Конечно, ему захотелось сделать нечто подобное и у нас». Над идеей долго размышляли, дорабатывали и, наконец, 8 лет назад благодаря усилиям корпуса профессоров РАН удалось провести первую школу в Троицке. Тогда её посещать могли только московские учителя, а спустя три года к проекту присоединились 108 школ из 32 регионов страны.

Кстати, сам Николай Кучер только в прошлом году смог посетить все лекции и побывать на экскурсиях. «Больше всего меня порадовало, что в каждом научном институте я встретился как минимум с одним своим учеником, – улыбается он. – Значит, всё это не зря! Мы учим молодых, талантливых и способных ребят».

За новыми знаниями

Всего в этом году курсы пройдут 34 педагога. Каждый приехал в надежде почерпнуть новые знания. Причём даже те, кто, казалось бы, знает о физике всё. Например, педагог с 23-летним стажем из Балашихинского лицея Олег Логунов. «Современные дети настолько умные и мотивированные, что уже пятиклашки, у которых я веду естествознание, начинают задавать такие вопросы, на которые порой не можешь сразу ответить, – говорит Логунов. – Мне хочется быть подкованным во всех областях, поэтому уже в третий раз я еду к вам. Общение с учёными даёт хорошие

результаты».

Юлия Плесканёва, наоборот, только начинает постигать профессию. Она преподаёт в белгородском лицее №9. Старшие коллеги много рассказывали о Школе физиков, поэтому, как только представилась возможность, она отправилась в Троицк. «Я была очень рада, когда мне предложили поучаствовать, – говорит Юлия. – Надеюсь получить новые знания, завести новые знакомства и вообще провести эту неделю максимально продуктивно».

Физика углерода

Сразу после торжественного открытия педагогов ждал образовательный блок. Его начал директор Института физики высоких давлений РАН Вадим Бражкин лекцией «Фазовые переходы и физика углерода». Он рассказал об образовании этого химического элемента в недрах звёзд, антропном принципе и резонансе Хойла. Затронул тему распространённости углерода и его соединений во Вселенной и на Земле. «Если говорить о зарождении элементов внутри звёзд, этого в школьной программе нет, педагоги могут рассказать об этом своим ученикам на факультативах, – сказал Бражкин. – А вот физику фазовых переходов – кипения, плавления, полиморфных переходов в кристаллах – как раз изучают на уроках. Надеюсь, моя лекция будет интересна всем слушателям».

В первый день участники школы прослушали 6 лекций, а потом отправились в ИФВД РАН, где посмотрели исследовательский пресс, лабораторию неупорядоченных сред и роста кристаллов и лабораторию перспективных материалов и технологий. А ближе к вечеру поехали в ГНЦ РФ ТИСНУМ, побывали в лабораториях электронной микроскопии и спектроскопии и понаблюдали за процессом синтеза алмазов. Впереди ещё полтора десятка лекций и визиты во все институты города. Закрытие школы состоится

1 ноября.

Анна РОМАНОВА,

фото Кирилла ШАШКОВА

| 02.11.24 | 01.11.2024 Телеграм-канал Росфинмониторинг. Торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания ведомства |

В Росфинмониторинге прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания ведомства

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин огласил обращение Президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Службы, а также выразил коллегам личные слова благодарности за многолетний труд и преданность делу.

«Уважаемые коллеги, я хотел бы, в первую очередь, сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли в свое время в финансовую разведку, и вместе мы стали реальным заслоном для финансовой преступности. Благодаря вашей самоотдаче и неустанному труду совместно с коллегами из других ведомств, представители которых сегодня собрались в зале, мы решаем поставленные задачи на благо финансовой безопасности нашей страны», - подчеркнул глава ведомства.

Коллектив Росфинмониторинга поздравили гости церемонии – представители Администрации Президента Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Банка России, Правительства Москвы, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов.

Мероприятие объединило действующих сотрудников ведомства, членов Совета ветеранов, а также школьников – финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Члены Молодежного совета Росфинмониторинга заложили послание будущим коллегам в «капсулу времени», которую откроют в 2033 году.

| 02.11.24 | 01.11.2024 Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания ведомства |

1 ноября в Москве прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин огласил обращение Президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Службы, а также выразил коллегам личные слова благодарности за многолетний труд и преданность делу.

«Уважаемые коллеги, я хотел бы, в первую очередь, сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли в свое время в финансовую разведку, и вместе мы стали реальным заслоном для финансовой преступности. Благодаря вашей самоотдаче и неустанному труду совместно с коллегами из других ведомств, представители которых сегодня собрались в зале, мы решаем поставленные задачи на благо финансовой безопасности нашей страны», - подчеркнул глава ведомства.

Коллектив Росфинмониторинга поздравили гости церемонии – представители Администрации Президента Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Банка России, Правительства Москвы, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Физического института имени П.Н. Лебедева, Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов.

Мероприятие объединило действующих сотрудников ведомства, членов Совета ветеранов, а также школьников – финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Члены Молодежного совета Росфинмониторинга заложили послание будущим коллегам в «капсулу времени», которую откроют в 2033 году. Как отметили молодые сотрудники, разные поколения финансовых разведчиков идут вместе к общей цели – сделать мир лучше и безопаснее для каждого.

Программа церемонии включила творческие и музыкальные номера: прозвучали песни «Россия – это мы!», «Живите для живых», «Родина», «Россия, вперед». В завершение концерта над зрительским залом поднялись сотни российских триколоров.