СМИ о нас

| 29.09.22 | 23.09.2022 Научная Россия. Глава Минобрнауки Валерий Фальков посетил Физический институт им. П.Н. Лебедева |

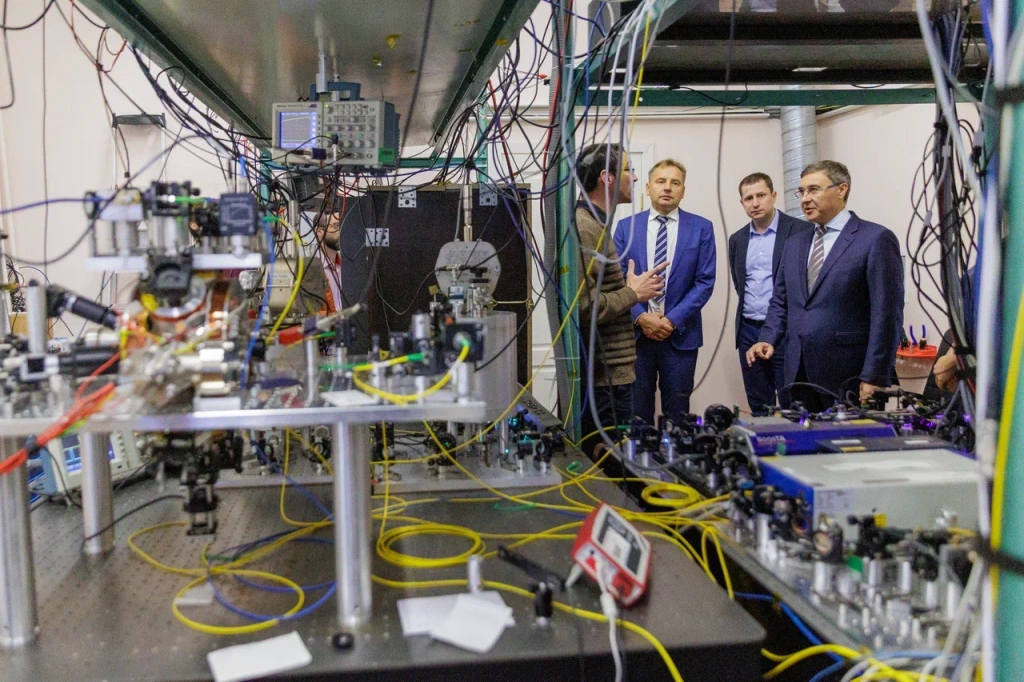

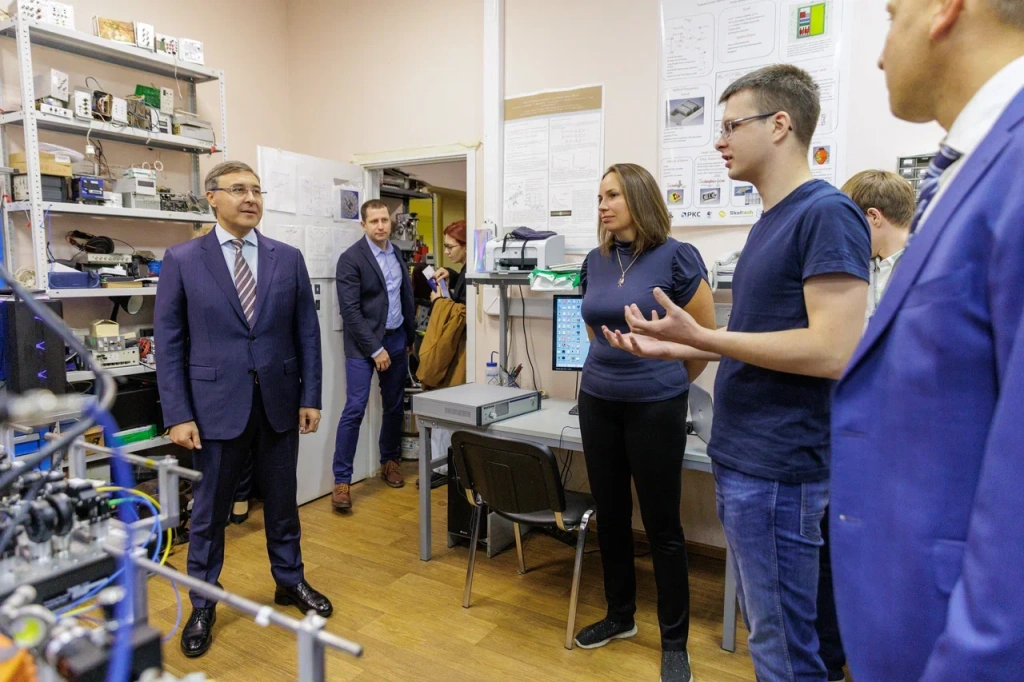

22 сентября министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков совершил рабочий визит в Физический институт им. П.Н. Лебедева. Заслуженные ученые и молодые исследователи рассказали министру об успехах института, планах развития и провели экскурсию в построенный по поручению Президента России Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Во время визита В.Н. Фалькову представили разработку ФИАН — первый отечественный высокопольный томограф, который по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Одно из преимуществ этого МРТ — отсутствие необходимости заправки гелием, тем самым его обслуживание будет более выгодным по сравнению с зарубежными аналогами, при этом он не уступает по другим параметрам. Как пояснили ученые, проведенные на этом томографе исследования позволяют получить изображение практически всех тканей тела, поскольку имеется возможность изменять время действия потока радиоволн. Томограф создан совместно с индустриальным партнером — ГК «Росатом». Помимо этого, министру показали оптические часы для программы «ГЛОНАСС» и первый в России ионный квантовый компьютер, созданные в 2021 г.

Физический институт им. П.Н. Лебедева — один из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров России. Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики. Ряд выдающихся ученых физиков — сотрудников ФИАН были удостоены Нобелевских премий. Павел Алексеевич Черенков, Игорь Евгеньевич Тамм и Илья Михайлович Франк получили награду в 1958 г., Николай Геннадиевич Басов и Александр Михайлович Прохоров — в 1964 г., Андрей Дмитриевич Сахаров — в 1975 г., Виталий Лазаревич Гинзбург — в 2003 г. Сегодня в ФИАН работают более полутора тысяч сотрудников, в том числе 180 докторов и 400 кандидатов наук, 25 членов РАН. 75 молодых исследователей совмещают учебу и научную работу в лабораториях.

Директор института Николай Николаевич Колачевский в беседе с Валерием Николаевичем Фальковым отметил, что количество защит аспирантов увеличивается, примерно половина из выпускников остаются работать в институте. «Нашим ученикам интересно, много настоящих «живых» проектов, с которыми можно работать. Мы видим, что ребята стали активнее защищаться. Наш диссертационный совет завален работами», — отметил он.

В завершение рабочей поездки министр обратился к руководящему составу института. «Вы больше, чем ФИАН, вы символ возрождения интереса к физике», — сказал В.Н. Фальков.

Источник информации и фотографий: сайт Минобрнауки РФ

Корреспондент Анастасия Ибрагимова

| 29.09.22 | 23.09.2022 РосМетод. Валерий Фальков о ФИАН: Вы символ возрождения интереса к физике |

В рамках рабочего визита главы Минобрнауки России Валерия Фалькова в Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) заслуженные ученые и молодые исследователи подробно рассказали о победах института и планах его развития.

Министру провели экскурсию в построенный по поручению Президента России Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга. Здесь проводятся работы на экспериментальном оборудовании, которым могут воспользоваться и ученые из других вузов. Также в Центре проходит подготовка студентов-бакалавров, магистров и аспирантов, в том числе в рамках образовательной программы МФТИ «Физика сверхпроводимости и квантовых материалов».

Валерию Фалькову представили разработку ФИАН — первый отечественный высокопольный томограф, по ряду параметров превосходящий зарубежные аналоги. Как поясняют ученые, проведенные на нем исследования позволяют получить изображение практически всех тканей тела, поскольку имеется возможность изменять время действия потока радиоволн. Томограф создан совместно с индустриальным партнером — ГК «Росатом».

Также Министру показали оптические часы для программы «ГЛОНАСС» и первый в России ионный квантовый компьютер, созданные в 2021 году. Ученые ФИАН совместно с коллегами из Российского квантового центра разработали четырехкубитную систему, что стало важным шагом в развитии этого направления в государстве. Партнерами вуза выступили ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и Росстандарт.

Ученые ФИАН в партнерстве с ГК «Ростех» создали инфракрасные детекторы на основе сверхрешеток для медицины, сельского хозяйства и т. д. Также сотрудники института работают над голографическими технологиями для дисплеев, осветительных устройств и защиты информации крупных компаний.

Директор института Николай Колачевский в беседе с Валерием Фальковым отметил, что количество защит аспирантов увеличивается, примерно половина из выпускников остаются работать в институте.

«Нашим ученикам интересно, много настоящих «живых» проектов, с которыми можно работать. Мы видим, что ребята стали активнее защищаться. Наш диссертационный совет завален работами», — отметил он.

В ФИАН обучаются 75 молодых исследователей, одновременно ведущих научную работу в лабораториях. Институт сотрудничает с 30 кафедрами ведущих вузов России, включая МФТИ, МИФИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева.

В завершение рабочей поездки Министр обратился к руководящему составу института. «Вы больше чем ФИАН, вы символ возрождения интереса к физике», — сказал Валерий Фальков.

В ФИАН работают более полутора тысяч сотрудников, в том числе 180 докторов и 400 кандидатов наук, 25 членов РАН.

Отметим, что учеными института был получен целый ряд ключевых результатов в различных областях физики: открыт принцип автофазировки, предсказано переходное излучение, заложены основы термоядерного синтеза, открыто явление самофокусировки световых лучей в нелинейных средах, предложена концепция суперсимметрии, синтезирован искусственный кристалл фианит, предложена инфляционная модель Вселенной.

Кроме того, в ФИАН открыто и объяснено излучение Вавилова — Черенкова. Заложены фундаментальные основы в области квантовой электроники, созданы генераторы и усилители, основанные на лазерно-мазерном принципе, создана теория сверхпроводимости и сверхтекучести.

Ряд выдающихся ученых физиков — сотрудников ФИАН были удостоены Нобелевских премий. Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк получили награду в 1958 году, Николай Басов и Александр Прохоров — в 1964 году, Андрей Сахаров — в 1975 году, Виталий Гинзбург — в 2003 году.

Из структуры ФИАН выделилось более 10 институтов, в том числе Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Институт ядерных исследований РАН, Институт спектроскопии РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Акустический институт им. Н. Н. Андреева, Радиотехнический институт им. А. Л. Минца и др.

Источник: Минобрнауки России

| 29.09.22 | 23.09.2022 Образование.Пресс. Валерий Фальков о ФИАН: Вы символ возрождения интереса к физике |

В рамках рабочей поездки главы Минобрнауки России в Физический институт им. П. Н. Лебедева (ФИАН) заслуженные ученые и молодые исследователи подробно рассказали о победах института и планах его развития.

Министру представили:

- отечественный полноразмерный томограф, разработанный в ФИАН (индустриальный партнер — ГК «Росатом»); ионный квантовый компьютер и оптические часы для программы «ГЛОНАСС» (партнеры — ГК «Росатом», Росстандарт, ГК «Роскосмос»);

- инфракрасные детекторы на основе сверхрешеток для медицины, сельского хозяйства и т. д. (партнер — ГК «РОСТЕХ»);

- голографические технологии для дисплеев, осветительных устройств и защиты информации крупных компаний.

Директор института Николай Колачевский сказал, что количество защит аспирантов увеличивается, примерно половина аспирантов остаются работать в институте. «Нашим ученикам интересно, много настоящих «живых» проектов, с которыми можно работать. Мы видим, что ребята стали активнее защищаться. Наш диссертационный совет завален работами», — отметил он.

В завершение рабочей поездки Министр обратился к руководящему составу института. «Вы больше чем ФИАН, вы символ возрождения интереса к физике», — сказал Валерий Фальков.

Из истории:

Семь сотрудников ФИАН в разное время удостоены Нобелевских премий. Сегодня важнейший для достижения технологического суверенитета институт сотрудничает с 30 кафедрами ведущих вузов России, включая МФТИ, МИФИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева.

Источник: https://t.me/minobrnaukiofficial/3236

https://www.obrazovanie.press/post/валерий-фальков-о-фиан-вы-символ-возрождения-интереса-к-физике

| 26.09.22 | 26.09.2022 Научная Россия. Атомные часы: от навигации до поисков темной материи. д.ф.-м.н. Ксения Хабарова |

Атомные часы, без которых сложно представить современную спутниковую навигацию, имеют массу неочевидных применений: от поиска темной материи и дрейфа фундаментальных констант до составления карты гравитационного потенциала Земли. О том, зачем нужны атомные часы и как они работают, порталу «Научная Россия» рассказала руководитель лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Ксения Хабарова.

Ксения Юрьевна Хабарова ― доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

― Что такое атомные часы и для чего они используются?

― Атомные часы, как и любые другие часы, в первую очередь нужны для того, чтобы измерять время, — ведь оно, как и любая величина, нуждается в эталоне. В нашей жизни существует много разных эталонов, на которые мы опираемся: эталон длины, эталон сопротивления и т.д. Изначально люди измеряли время по вращению Земли вокруг Солнца, по вращению Луны вокруг Земли, по восходу и закату Солнца. Со временем пришло понимание, что необязательно привязываться к небесным телам и что для измерения времени можно использовать любое периодическое явление. Так появились, например, часы-ходики с колеблющимся маятником или же современные наручные кварцевые часы, где секунду задает кристалл кварца.

Атомные часы ― это принципиально новое явление последнего столетия: как следует из их названия, они используют для формирования шкалы времени атомы.

― Каким образом?

― У атома есть электронная структура ― набор уровней, которые могут занимать электроны. Мы можем перевести электрон из одного состояния в другое, передав ему определенную энергию, например с помощью лазера ― когерентного источника фотонов.

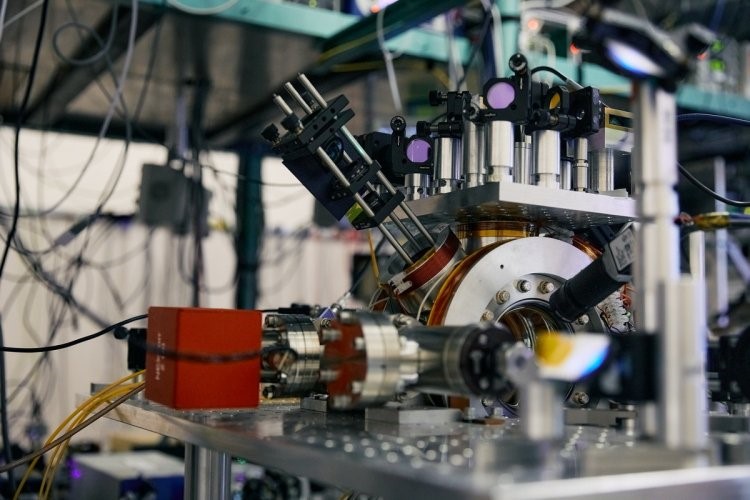

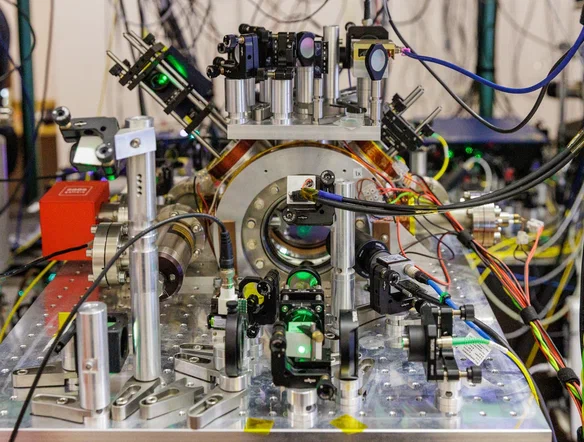

Взаимодействие между лазером и атомами, находящимися в световой ловушке, сформированной лазерными пучками, ― основа оптических атомных часов, которыми, в частности, и занимается наша лаборатория. Для того чтобы создать такие часы, нужен долгоживущий переход внутри атома из нижнего состояния в верхнее.

Такой переход характеризуется очень малой спектральной шириной. Таким образом, переводя атом из основного состояния в возбужденное, мы можем периодически его «опрашивать», то есть узнавать, соответствует ли частота лазерного излучения частоте часового перехода в атоме. Привязав частоту лазера к частоте атомного перехода, мы можем получать очень точную и стабильную оптическую частоту и на ее основе формировать шкалу времени. Чем выше частота у того излучения, которое мы используем, тем более точные и стабильные часы мы можем создать.

― В мире существуют атомные часы, меняющие свой ход всего лишь на одну секунду в 15 млрд лет, ― невероятно маленькая погрешность! Для всех атомных часов необходима такая фантастическая точность? И какая точность у оптических атомных часов в вашей лаборатории?

― Учитывая продолжительность человеческой жизни и время существования человечества в целом, иметь такую точность в обыденной жизни нам вовсе не обязательно. Оптические атомные часы ФИАН на атомах тулия отклоняются примерно на 1 с в 3 млрд лет, демонстрируя также необычайно высокую стабильность: свыше 17-го знака после запятой. Это на порядок лучше по сравнению с цезиевыми фонтанами предыдущего поколения. Современные атомные часы прекрасно решают задачи, стоящие перед ними, и широко применяются как в спутниковой навигации, так и для целей двойного назначения.

Именно благодаря работе атомных часов, находящихся на спутниках в космосе, мы можем ориентироваться по навигатору в своем телефоне. Наземные станции, принимая данные от спутников, посылают сигнал в ваш смартфон, который показывает вам, в какой точке пространства вы находитесь.

― А могут ли атомные часы быть полезны для трехмерной навигации, для самолетов или подводных кораблей?

― Я бы сказала, что для самолетов более полезными будут скорее гироскопы и акселерометры, а оптические атомные часы незаменимы для спутниковой навигации. Есть еще одно применение атомных часов, которое пока не реализовано, но очень интересует не только ученых, но и многих мировых лидеров, ― это формирование карты гравитационного потенциала Земли и возможность ориентироваться по линиям гравитационного поля.

― Что это такое?

― Наша планета, будучи неоднородной, представляет собой довольно кривой с точки зрения гравитации шар, по-научному ― геоид. А значит, существует возможность составить некую карту ее гравитационного потенциала. На нашей планете есть моря, океаны, пещеры, горы и т.д., поэтому в одних местах гравитация у нас сильнее, а в других ― слабее. Составить такую карту линий равного гравитационного потенциала ― одна из важнейших задач будущего, потому что ориентация по гравитационному потенциалу очень перспективна. Гравитационный потенциал крайне сложно возмутить, изменить искусственно, в отличие, например, от магнитного поля, которое можно трансформировать с помощью сильных магнитов или электрического тока.

Имея карту гравитационного потенциала, можно передвигаться по местности, не излучая никаких внешних сигналов, то есть фактически стать невидимкой для окружения.

Это, конечно, очень важно для подводных лодок, они бы с удовольствием этим пользовались, чтобы не выдавать свое присутствие. Составление карты гравитационного потенциала важно не только для военных целей, но и для геодезии. Ученые ищут полости в земле или те места, где плотность породы будет выше, чем в среднем на заданном участке. В этом тоже могут помочь атомные часы. Взяв их с собой и перемещаясь с ними по определенной местности, мы можем увидеть, что там, где гравитация сильнее, часы идут медленнее, а там, где она слабее, ― быстрее. Значит, по ускорению часов мы можем узнать, что приближаемся к массивному объекту, который может быть не виден невооруженным глазом.

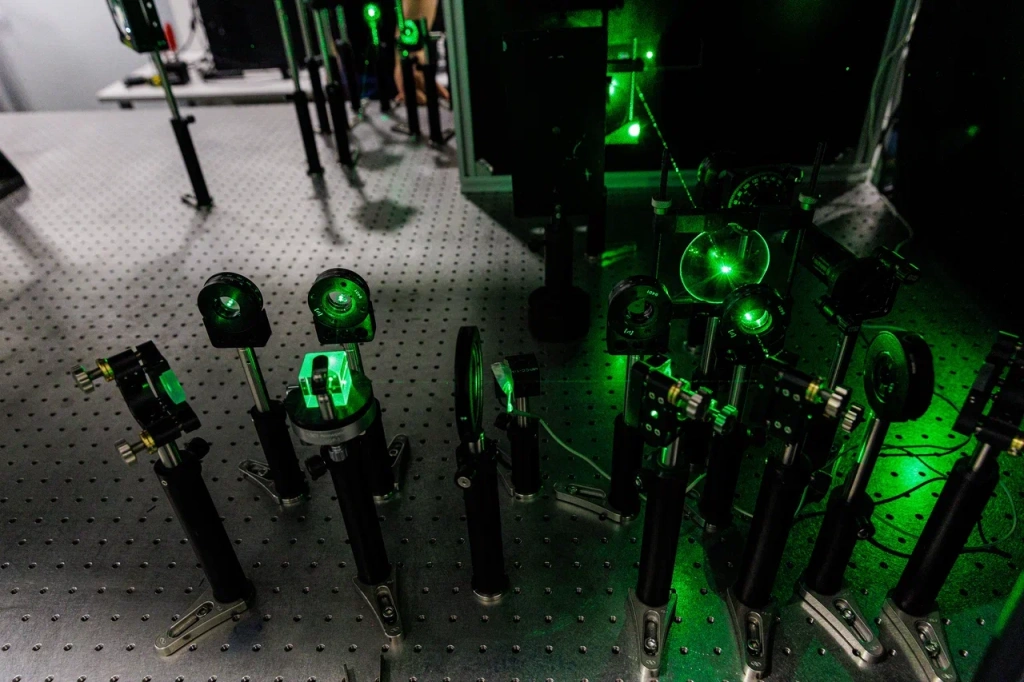

Оптические атомные часы ФИАН. Фото: Елена Либрик, «Научная Россия»

― Но как атомные часы можно взять с собой, ведь они такие огромные, что занимают целые помещения?

― Да, это правда: атомные часы не настолько малы, чтобы надеть их на руку и спокойно отправиться в экспедицию. Но существуют вполне транспортабельные компактные системы, в частности такие, как наша система на атомах тулия. Подобный агрегат можно погрузить в автомобиль и путешествовать с ним. Сложность здесь скорее заключается не в размерах системы, а в том, что нам нужно с чем-то сличать эти часы.

Сами по себе часы никому не интересны, их нужно все время сравнивать, поэтому в таких поездках важна возможность сличения с эталонными лабораторными часами, находящимися в лаборатории, относительно которых будет регистрироваться замедление или ускорение мобильных часов. И если вдруг окажется, что наши транспортируемые часы начали изменять частоту по сравнению с эталонными часами, мы можем говорить, например, о какой-то гравитационной аномалии: скажем, о том, что в данном месте находится пещера, о существовании которой, возможно, еще никто не знает.

К сожалению, на текущий момент для проведения подобных исследований пока не хватает надежности, точности и стабильности транспортируемых атомных часов.

― Где были впервые сделаны самые точные атомные часы в мире? И как обстоят дела с точностью в России?

― Для атомных часов одновременно важны две характеристики: точность и стабильность. Самые точные и стабильные на текущий момент атомные часы работают на атомах стронция. Их погрешность и относительная нестабильность составляет 2 × 10-18. Такие характеристики показали часы, которые были сделаны в США в группе Джуна Йе. Наши отечественные часы Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) тоже работают на атомах стронция. Они встроены в государственный эталон времени и частоты, внося важнейший вклад в формирование координированного времени России. Кроме того, наша страна вносит весомый вклад в формирование международной шкалы времени ― на уровне 17%.

В этой области науки существуют и другие сильные группы из разных стран мира, например из Японии. Команда под руководством Хидетоши Катори была одной из первых в мире, создавшей атомные часы на стронции. Хидетоши Катори нашел способ убрать световые сдвиги, вызываемые оптической решеткой: он обнаружил так называемую магическую длину волны, при которой часовой переход не изменяется, совершив таким образом большой прорыв в этой области знания. Японская группа также очень продвинулась в области криогенных часов, что позволяет подавить сдвиги частоты часового перехода за счет теплового излучения окружающей среды. К тому же они сейчас лидируют в области создания транспортируемых часов на атомах стронция: их транспортируемые системы в прошлом году показали погрешность всего в два с половиной раза хуже лабораторных. Нельзя не упомянуть и о немецких коллегах: в Национальном институте метрологии Германии (PTB) тоже есть свои часы на стронции. Как видите, стронций оказался универсальным и общепринятым элементом для атомных часов.

Стронций ― элемент главной подгруппы второй группы, пятого периода Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Входит в состав около 40 минералов, в свободном виде этот мягкий металл не встречается в природе. Источник фото: https://tavolaperiodica.unicam.it.

― Чем это обусловлено?

― Сложно однозначно ответить, почему стронций начали использовать для атомных часов. Одной из причин стала хорошая согласованность экспериментальных данных. Хотя на самом деле это довольно капризный химический элемент: у него сложная система уровней для охлаждения; работая с ним, приходится использовать большое количество лазера, он чувствителен к излучению черного тела и т.д.

― И, наверное, поэтому ученые ФИАН решили пойти другим путем, создав оптические атомные часы с использованием атомов тулия, чего раньше никто не делал? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Тулий впервые в мире был охлажден именно в ФИАН?

― Наша лаборатория занимается в том числе поиском новых химических элементов для создания оптических атомных часов. Вы правы, впервые тулий был охлажден в 2010 г. в ФИАН, прямо в этой лаборатории, где мы сейчас находимся. Почему никто ранее не пытался охладить тулий? Возможно, потому, что другие группы были заняты стронцием, он был очень популярным и многообещающим элементом на тот момент. У тулия сложная электронная структура, и он плохо считается. Кроме того, для охлаждения тулия требовались лазеры с длиной волны около 400 нм, а это уже так называемые голубые лазеры, которые на тот момент еще не создали.

В первых экспериментах использовались лазеры с генераторами второй гармоники. Но вскоре японские ученые Исаму Акасаки, Хироси Амано и Суджи Накамура изобрели голубые диоды и дело пошло в гору: появились лазеры, которые можно было использовать для охлаждения тулия, и это направление стало у нас активно развиваться. И теперь, когда я представляю наши результаты на международных научных конференциях, тулий привлекает большое внимание исследователей. Многие интересуются этим химическим элементом, но чтобы начать работу с новым элементом, всегда требуется большое вложение денег и не все могут позволить себе такие исследования.

Очищенный образец тулия. Тулий ― химический элемент третьей группы шестого периода Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 69. Один из самых малораспространенных редкоземельных металлов. Источник фото: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de). Собственная работа, FAL, WikiMedia.

― Способны ли атомные часы принести пользу в решении фундаментальных проблем современной физики?

― На текущий момент в мире достигнуты погрешность и нестабильность атомных часов на уровне 18-го знака после запятой. Это настолько фантастическая точность, что даже непонятно, куда двигаться дальше, а главное ― зачем? Один из мотиваторов ― возможность использовать атомные часы для решения фундаментальных задач, например для поиска темной материи во Вселенной.

Известно, что во Вселенной есть скрытая масса (темная материя), которую мы никак не можем обнаружить. Один из возможных способов приблизиться к ее разгадке ― попытаться зарегистрировать изменения частоты атомных часов.

Частота ― это самая точная измеряемая величина, и если на Землю, например, налетает сгусток темной материи и она каким-то образом действует на атомы, то это можно определить по изменению частоты часов. Такие поисковые работы уже ведутся. Есть много различных теорий о том, как взаимодействие с темной материей должно влиять на частоту, причем разные атомные часы могут реагировать на эту загадочную массу по-разному: в зависимости от того, на основе какого химического элемента эти часы сделаны. Это одно из наиболее интересных фундаментальных применений атомных часов. Второе фундаментальное направление ― поиск дрейфа фундаментальных констант.

― Сложно представить, что фундаментальные константы вроде заряда электрона могут меняться

― Да, но все же это возможно. По крайней мере, никто еще не доказал, что этого не может быть. Например, так называемая константа тонкой структуры альфа, описывающая силу взаимодействия между электронами и фотонами, могла в начале времен, во время Большого взрыва, иметь совсем другое значение, нежели сейчас. Мы этого не знаем. Что касается других фундаментальных величин, то на протяжении жизни человечества они могут оставаться неизменными, но что, если заглянуть гораздо дальше? Точного ответа, увы, мы тоже не имеем. Атомные часы могут помочь нам следующим образом. Мы можем взять, например, одни часы на тулии, другие на стронции и третьи на иттербии. Далее нам нужно постоянно сравнивать их между собой, пытаясь уловить изменения их частоты, коррелирующие с изменением постоянной тонкой структуры альфа ― но для каждой пары часов по-разному. Имея три такие пары, удается убрать другие причины изменения частот и выделить то, что вызвано изменением именно альфы, и таким образом наложить ограничение на ее дрейф.

Результат, имеющийся на сегодня, ― альфа никак не меняется. Мы, конечно, только ограничиваем ее, то есть определяем, что с точностью, установленной экспериментально, она остается неизменной.

Поиск дрейфа констант ― это фундаментальная поисковая задача, очень интересная для ученых.

Чем точнее наши оптические атомные часы, тем лучше мы можем регистрировать изменения фундаментальных констант. Пока результаты последних мировых экспериментов показали, что на уровне 10-15 в год постоянная тонкая структура альфа не изменяется.

В лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАН. Фото: Елена Либрик, «Научная Россия»

― Ксения Юрьевна, напоследок давайте немного отвлечемся от физики. Вы молодая женщина-ученый, доктор наук, руководитель лаборатории и многодетная мама. Как успеваете совмещать все эти роли?

― Наверное, у каждого человека есть некий внутренний двигатель. Свой я отчетливо ощущаю уже с детства: я всегда торопилась жить, старалась ничего не пропустить. Мне до сих пор кажется, что если я остановлюсь даже на 15 минут, то пропущу что-нибудь важное. Знаете, как говорят, есть люди-кубики, а есть шарики. Кубик, даже если его подтолкнуть, перекатится на другой бок и будет лежать дальше. А шарик катится сам при малейшем прикосновении к нему. Думаю, такая постоянная внутренняя активность в какой-то степени присуща многим из нас от природы. Мне кажется, нет единого рецепта, как стать мотивированным и активным. Может быть, это не только врожденная склонность, но и дело привычки. Я не привыкла к безделью и не выношу его ― мне нравится работать. А наука ― это как раз та область, где к решению задач можно всегда подходить творчески и по-новому. Здесь есть свобода. Начиная с аспирантуры у меня не было начальника, который говорил бы мне, что делать. Мне всегда предлагали решить задачу, а я уже сама думала, как именно это сделать, кого привлечь, у кого спросить совета, какие книги по теме прочесть и т.д. Ученый ― это творческая профессия, и я бы хотела сказать всем девушкам, чтобы они не боялись связывать свою жизнь с наукой. Это очень интересная и престижная профессия, которая к тому же дает шанс повидать мир.

Беседовала: Янина Хужина

Фотограф: Елена Либрик

Оператор: Алексей Корноухов

| 22.09.22 | 22.09.2022 Минобрнауки России. Валерий Фальков о ФИАН: Вы символ возрождения интереса к физике |

В рамках рабочего визита главы Минобрнауки России Валерия Фалькова в Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) заслуженные ученые и молодые исследователи подробно рассказали о победах института и планах его развития.

Министру провели экскурсию в построенный по поручению Президента России Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга. Здесь проводятся работы на экспериментальном оборудовании, которым могут воспользоваться и ученые из других вузов. Также в Центре проходит подготовка студентов-бакалавров, магистров и аспирантов, в том числе в рамках образовательной программы МФТИ «Физика сверхпроводимости и квантовых материалов».

Валерию Фалькову представили разработку ФИАН — первый отечественный высокопольный томограф, по ряду параметров превосходящий зарубежные аналоги. Как поясняют ученые, проведенные на нем исследования позволяют получить изображение практически всех тканей тела, поскольку имеется возможность изменять время действия потока радиоволн. Томограф создан совместно с индустриальным партнером — ГК «Росатом».

Также Министру показали оптические часы для программы «ГЛОНАСС» и первый в России ионный квантовый компьютер, созданные в 2021 году. Ученые ФИАН совместно с коллегами из Российского квантового центра разработали четырехкубитную систему, что стало важным шагом в развитии этого направления в государстве. Партнерами вуза выступили ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и Росстандарт.

Ученые ФИАН в партнерстве с ГК «Ростех» создали инфракрасные детекторы на основе сверхрешеток для медицины, сельского хозяйства и т. д. Также сотрудники института работают над голографическими технологиями для дисплеев, осветительных устройств и защиты информации крупных компаний.

Директор института Николай Колачевский в беседе с Валерием Фальковым отметил, что количество защит аспирантов увеличивается, примерно половина из выпускников остаются работать в институте.

«Нашим ученикам интересно, много настоящих «живых» проектов, с которыми можно работать. Мы видим, что ребята стали активнее защищаться. Наш диссертационный совет завален работами», — отметил он.

В ФИАН обучаются 75 молодых исследователей, одновременно ведущих научную работу в лабораториях. Институт сотрудничает с 30 кафедрами ведущих вузов России, включая МФТИ, МИФИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева.

В завершение рабочей поездки Министр обратился к руководящему составу института. «Вы больше чем ФИАН, вы символ возрождения интереса к физике», — сказал Валерий Фальков.

В ФИАН работают более полутора тысяч сотрудников, в том числе 180 докторов и 400 кандидатов наук, 25 членов РАН.

Отметим, что учеными института был получен целый ряд ключевых результатов в различных областях физики: открыт принцип автофазировки, предсказано переходное излучение, заложены основы термоядерного синтеза, открыто явление самофокусировки световых лучей в нелинейных средах, предложена концепция суперсимметрии, синтезирован искусственный кристалл фианит, предложена инфляционная модель Вселенной.

Кроме того, в ФИАН открыто и объяснено излучение Вавилова — Черенкова. Заложены фундаментальные основы в области квантовой электроники, созданы генераторы и усилители, основанные на лазерно-мазерном принципе, создана теория сверхпроводимости и сверхтекучести.

Ряд выдающихся ученых физиков — сотрудников ФИАН были удостоены Нобелевских премий. Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк получили награду в 1958 году, Николай Басов и Александр Прохоров — в 1964 году, Андрей Сахаров — в 1975 году, Виталий Гинзбург — в 2003 году.

Из структуры ФИАН выделилось более 10 институтов, в том числе Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Институт ядерных исследований РАН, Институт спектроскопии РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Акустический институт им. Н. Н. Андреева, Радиотехнический институт им. А. Л. Минца и др.

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/58736/

| 20.09.22 | 19.09.2022 Научная Россия. Член-корреспондент РАН Николай Колачевский о задачах, которые стоят перед Российской академией наук |

Прежде всего, в перспективе ближайших лет перед Российской академией наук стоит задача сопровождения тех наукоемких направлений в России, которые сейчас развиваются для сохранения и развития суверенных задач. Об этом сказал член-корреспондент РАН Николай Колачевский на общем собрании РАН, которое проходит в эти дни в Москве

«Это микроэлектроника, космос, сельское хозяйство: то есть то, что касается безопасности государства в первую очередь. В сегодняшнем технологическом укладе это все наукоемкие области, и я думаю, что мы просто обязаны это сделать. РАН здесь, наверное, единственный орган, который способен объединить усилия именно в науке», ― сказал Николай Колачевский.

Автор: Александр Бурмистров

Оператор: Алексей Корноухов

Фотограф: Елена Либрик

| 19.09.22 | 19.09.2022 Научная Россия. Школа молодых ученых |

5 октября 2022 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН в рамках гранта Российского научного фонда № 21-79-30063 «Квантовые технологии лазерного формирования и широкополосной спектральной идентификации оптически активных комплексов точечных дефектов в природных алмазах для промышленного трейсинга» пройдёт Школа молодых ученых.

5 октября 2022 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН в рамках гранта Российского научного фонда № 21-79-30063 «Квантовые технологии лазерного формирования и широкополосной спектральной идентификации оптически активных комплексов точечных дефектов в природных алмазах для промышленного трейсинга» пройдёт Школа молодых ученых.

Формат Школы: ежедневные лекции ведущих мировых ученых в области фотоники алмазов, устные доклады молодых ученых и стендовая секция. По материалам Школы планируется публикация сборника тезисов, реферируемого РИНЦ и eLibrary.

Мероприятие посвящено 100-летней годовщине со дня рождения выдающегося советского и российского физика, нобелевского лауреата в области лазерной физики и сотрудника ФИАН Николая Геннадиевича Басова.

Подробнее https://www.laser-diamond-lab.ru/school/

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: laser-diamond-lab.ru

Разместила Наталья Сафронова

| 19.09.22 | 19.09.2022 Атомная Энергия 2.0. ФИАН проведёт 5 октября Школу молодых ученых в рамках Международного симпозиума Diamond Photonics 2022 |

5 октября 2022 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН в рамках гранта Российского научного фонда № 21-79-30063 «Квантовые технологии лазерного формирования и широкополосной спектральной идентификации оптически-активных комплексов точечных дефектов в природных алмазах для промышленного трейсинга» пройдёт Школа молодых ученых.

Формат Школы: ежедневные лекции ведущих мировых ученых в области фотоники алмазов, устные доклады молодых ученых и стендовая секция. По материалам Школы планируется публикация сборника тезисов, реферируемого РИНЦ и eLibrary.

Мероприятие посвящено 100-летней годовщине со дня рождения выдающегося советского и российского физика, нобелевского лауреата в области лазерной физики и сотрудника ФИАН Николая Геннадьевича Басова.

Подробнее: https://www.laser-diamond-lab.ru/school.

Источник: ФИАН

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/09/19/128366

| 19.09.22 | 16.09.2022 Properm.ru. Гиперболоид русских физиков: как создавался первый в мире лазер |

Гиперболоид инженера Гарина стал частью русской культуры задолго до того, как появились первые мазеры, а затем лазеры. Писатель Алексей Толстой предопределил развитие не только русской, но всей мировой науки, а русские физики Александр Прохоров и Николай Басов воплотили его фантастическую идею в жизнь.

Сегодня лазер является неотъемлемой частью нашей жизни. Тяжело представить сферу деятельности, где мы не используем лазерные технологии. От точных операций в микрохирургии до мега-лазера, уничтожающего астероиды. Печатающие принтеры и музыкальные диски, целеуказатели и дальномеры, считыватели штрих-кодов и прецизионные фрезы, медицинские скальпели и приборы навигации, системы передачи информации на расстояние и сварочные аппараты, промышленные резаки и инструменты светового шоу — неполный список лазерных устройств. Всё это стало возможно благодаря разработкам в фундаментальной физике.

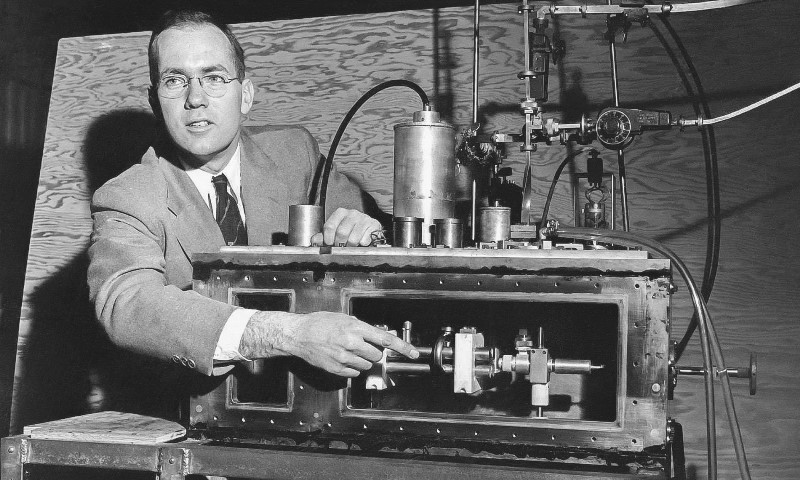

В 1964 году Нобелевскую премию «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» получают Александр Прохоров, Николай Басов и Чарльз Таунс. Эта была одна из тех редких Нобелевских премий, когда награда нашла героев практически сразу после сделанного ими открытия.

Александр Прохоров, из семьи профессиональных революционеров, родился 11 июля 1916 года в австралийском городе Атертоне, где его родители скрывались от царской жандармерии после удачного побега из сибирской ссылки. После завершения гражданской войны семья Прохоровых вернулась в Советскую Россию. В 1934 году будущий нобелевский лауреат поступил на физфак Ленинградского Университета. А в 1939 перебрался в Москву, став аспирантом в ФИАНе, в лаборатории колебаний Леонида Мандельштама. В 1941 году ушёл на фронт в ополчение, разведчиком. Два ранения, медаль «За Отвагу», демобилизован в 1944 году. В 1946 защитил кандидатскую, а в 1951 — докторскую.

Чарльз Таунс — американский физик. Родился 28 июля 1915 года, Гринвилл, Южная Каролина, США. В 1939 году получил степень PhD и устроился работать в Bell Laboratory. Во время войны участвовал в разработке радаров для бомбометания по заказу Пентагона. В 1948 перешёл в Колумбийский университет, где занялся изучением индуцированного излучения в СВЧ-диапазоне, опираясь на свой опыт в разработке СВЧ-радаров для армии США.

Николай Басов, родился 14 декабря 1922 года, в городе Усмань Тамбовской губернии (сейчас относится к Липецкой области), РСФСР. После начала Великой Отечественной войны был отправлен на учёбу на ассистента врача в Куйбышевской медицинской академии, с 1943 года воевал на 1-м Украинском фронте, закончил войну в Праге. После войны в 1946 году поступил в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) — увидел из трамвая объявление о внеочередном наборе в Московский механический институт (так тогда назывался МИФИ). На третьем курсе попал в ФИАН. Туда же пошёл в аспирантуру. Где и работал под началом Александра Прохорова.

В 1952 году на Всесоюзной конференции по спектроскопии Александр Прохоров и его аспирант Николай Басов делают доклад о возможности создания устройства, которое будет испускать когерентное микроволновое излучение за счёт вынужденного (индуцированного) излучения молекул. Этот доклад положил начало квантовой электронике и дальнейшему появлению мазеров и лазеров.

«Нам приходилось принимать во внимание эффект Эйнштейна, который в 1916 году показал: если возбужденную молекулу облучать светом определенной частоты, то, переходя в нижнее энергетическое состояние, она будет изучать квант той же частоты, — вспоминал потом Александр Прохоров. — Это и есть вынужденное излучение. Тогда и пришла идея молекулярного генератора (мазера). Мы его сделали в СВЧ-диапазоне, так как именно он использовался в радиоспектроскопии».

При этом научное сообщество к «забавам» молодых физиков относилось с улыбкой. После докладов на научных конференциях профессору Прохорову и его аспиранту часто приходилось слышать слова «у вас крыша поехала», а сам Лев Ландау во время обсуждения когерентности излучения молекул в резонаторе за счёт собственного поля говорил прямо: «этого не может быть, так как не может быть никогда!».

Но Басова и Прохорова, бывших фронтовиков, такими заявлениями было не смутить, а авторитетами — не запугать, и они продолжали свои теоретические и экспериментальные разработки.

В 1954 году Чарльз Таунс, работавший параллельно и независимо от русских физиков, сообщает, что в Колумбийском университете «создана и работает экспериментальная установка, которая может быть использована в качестве микроволнового спектрометра высокого разрешения, микроволнового усилителя или очень стабильного генератора». Новый прибор получил имя «мазер» (MASER: Мicrowave Аmplification by Stimulated Emission of Radiation (микроволновое усиление с помощью индуцированного стимулированного излучения).) По словам самого Чарльза Таунса: «на изобретение мазера его вдохновила прочитанная книга А. Н. Толстого „Гиперболоид инженера Гарина“, которая вышла в 1936 году».

После публикации статьи коллеги Чарльза Таунса стали расшифровывать MASER по-своему: «способы получения поддержки для дорогостоящих исследований» (Means of Acquiring Support for Expensive Research). Намекая, что ему удаётся тратить деньги, в том числе из военного бюджета на абсолютно не нужные исследования.

Если Таунс в своих исследованиях опирался на опыт, полученный во время работы с радарами, и во многом шёл наугад, методом проб и ошибок, надеясь на удачу, то Прохоров и Басов с самого начала поставили во главу угла теоретическое обоснование.

«Духа военного времени в лаборатории не чувствовалось. Я немного моложе Александра Михайловича. Во время войны он тоже был в армии, но и он не занимался в войну радиотехникой. Поэтому мы не были исследователями радаров, и в этом смысле у нас и у американских учёных несколько разные подходы к развитию квантовой электроники», — вспоминал Николай Басов.

Как отмечал другой Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург: «Для Николая Басова характерно стремление осмысливать физическую картину явлений по возможности до эксперимента, что позволило ему идти, как правило, кратчайшим путём к цели».

Статья Александра Прохорова и Николая Басова «Применение молекулярных пучков для радиоспектроскопического изучения вращательных спектров молекул», опиравшаяся на результаты, представленные в докладе 1952 года, была готова к публикации в начале 1953 года. Однако авторы обнаружили, что «в численных коэффициентах условий самовозбуждения было пропущено 2π в какой-то степени», и они забрали её на доработку. В итоге статья была отправлена в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» в декабре 1953 г. и напечатана в октябре 1954 г., т. е. после публикации статьи Таунса о мазере.

В своей работе Прохоров и Басов провели детальное теоретическое исследование использования молекулярных пучков в радиоспектроскопии. Было показано, что молекулы одного итого же вещества, находящиеся в пучке в разных энергетических состояниях, могут быть разделены путём пропускания пучка через неоднородное электрическое поле. С разделёнными по энергетическим состояниям молекулы, попавшими в микроволновый резонатор, происходит или поглощение, или их умножение (согласно тому, какое энергетическое состояние выбрано). Александр Прохоров и Николай Басов также представили количественные условия для работы микроволнового усилителя или генератора, который они назвали «молекулярным генератором».

Спустя несколько месяцев после публикации статьи Таунса о мазере, Прохоров и Басов собрали свою собственную установку мазера (в количестве трёх штук, для исследования их частотной стабильности).

В 1955 году Александр Прохоров на конференции Фарадеевского общества в Англии представил «Теорию молекулярного генератора и молекулярного усилителя мощности», разработанную совместно с Николаем Басовым. На этой конференции Прохоров и Таунс впервые были представлены друг другу.

В своей новой работе Басов и Прохоров предложили, в частности, метод трёх уровней, который открывал возможности по созданию мазеров с излучением в видимом диапазоне. Поэтому эти приборы стали называться лазерами (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

В 1956 году Николай Басов защитил докторскую диссертацию «Молекулярный генератор», т. е. мазер.

«Николаем Басовым совместно с Александром Прохоровым, — отметил в своём отзыве на докторскую диссертацию другой Нобелевский лауреат академик Виталий Гинзбург, — была разработана нелинейная теория молекулярного генератора. Эта теория проста и нуждается ещё в развитии, но она адекватна (в первом приближении) сути дела и достаточна для конструирования и наладки прибора».

В 1959 г. за создание нового метода генерации и усиления электромагнитных волн Прохоров и Басов получают Ленинскую премию.

Однако первый лазер был создан не нобелевскими лауреатами. 16 мая 1960 года американский инженер Теодор Майман запустил лазер на основе кристалла рубина и спиральной импульсной лампы. Зеркальное напыление на гранях кристалла рубина позволило получить эффект резонатора Фабри-Перо и обеспечить необходимую накачку по методу трёх уровней.

Статью Теодора Маймана не стали принимать к публикации в журнале Physical Review Letters, уточнив, что в «статье нет ничего принципиально нового». Ведь два года назад они уже публиковали статью Bell Laboratory о возможном устройстве лазера. Кстати, Bell Laboratory оформило на себя патент на лазер, не имея ни одного работающего прототипа (остаётся только удивляться, что они при такой прыти не получили и Нобелевскую премию). Опубликовать статью о своём лазере Майману удалось лишь в Nature.

Теодор Майман Нобелевку не получил, ходят разговоры, что причиной было то, что работал Майман не в университетской лаборатории, а в частной компании, выполняющей заказы Пентагона.

Когда Нобелевский комитет запрашивал имена кандидатов на премию по физике, большинство мировых университетов указали три фамилии отцов-основателей нового раздела физики — квантовой электроники: Александра Прохорова, Николая Басова и Чарльза Таунса. Учёные и Нобелевский комитет посчитали, что награды достойны те, кто проделал титанический труд по созданию теоретической и экспериментальной базы сформировавшей новый раздел физики. А кто первым собрал лазер уже было не так важно — после проделанной Прохоровым, Басовым и Таунсом работы — это уже было вопросом времени.

Вручение Нобелевской премии по физике происходило 14 декабря 1964 года, в этот день Николаю Басову исполнилось 42 года. Примечательно, что Александр Прохоров и Николай Басов были вынуждены тянуть жребий, кому из них выступать перед публикой. Выбор пал на Николая Басова. Хотя никто не исключает, что Александр Прохоров мог подыграть своему ученику, сделав ему такой подарок на день рождения.

После получения Нобелевской премии никто из лауреатов не стал останавливаться на достигнутом. И продолжали активно двигать науку вперёд. Чарльз Таунс сменил направление своих научных интересов и переключился на астрофизику, в частности на инфракрасную спектроскопию в астрономических наблюдениях. Американский физик так объяснял этот свой шаг: «лазеры стали популярны, туда пришло много народа, значит я там уже не нужен. Я предпочитаю делать что-то, чего не хватает».

Николай Басов и Александр Прохоров занялись дальнейшим развитием квантовой электроники и лазерной физики, сформировав каждый свою научную школу. (Ещё в 1963 г. Николай Басов с частью сотрудников Лаборатории колебаний ФИАН выделился в отдельную лабораторию.)

Задач, которые стояли перед исследователями было необозримое множество, мало того, большая часть из них ещё была не известна. Ведь не зря же про лазер говорят: «готовое решение неизвестных задач». Чтобы отвечать на такие научные вызовы, нужно обладать развитой научной интуицией и научной смелостью. И Александра Прохорова, и у Николая Басова и того, и другого было в избытке.

В 1961 году Николай Басов своей работой «Получение состояний с отрицательной температурой в p-n–переходах вырожденных полупроводников», выполненной совместно с О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым), положил начало созданию и развитию полупроводниковых инжекционных лазеров, нашедших в настоящее время широкое применение.

В 1963 году Жорес Алфёров, на научную и личную жизнь, по его собственным словам, оказал огромное влияние Александр Прохоров, разработал теорию полупроводниковых гетероструктур, что позволило создавать дешёвые лазеры, работающие при комнатной температуре. В 1970 году был создан первый полупроводниковый лазер в России. (За исследования гетероструктур Жорес Алфёров получил Нобелевскую премию в 2000 году).

В 1962 году Николай Басов выдвинул идею достижения реакции термоядерного синтеза путём лазерного облучения малой мишени. Первые термоядерные лазерные нейтроны были получены в Физическом институте имени П. Н. Лебедева (ФИАН) в 1968 году лазерным облучением мишени из дейтерида лития. Работы в этом направлении продолжаются до сих пор. В Сарове, Нижегородская область, в декабре 2020 года был запущен первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, необходимой для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях — при сверхвысоких давлениях и температурах. Ввод в эксплуатацию первого модуля установки ожидается уже в этом году.

В 1965 году группа учёных во главе с Александром Прохоровым инициировала в России работы по созданию высокоэнергетических лазеров. Это была архисложная задача, сравнимая по важности и сложности с Атомным проектом. Здесь очень сильно пригодились организационные и коммуникационные способности Александра Прохорова. Кроме чисто физических вопросов, связанных с работой нового лазера, требовалось создать производство особо чистых материалов, разработать оптику для мощного электромагнитного излучения, объединить десятки тысяч людей, перевооружить промышленность, обучить инженеров и специалистов, открыть новые кафедры в вузах и т. д.

«Благодаря тому, что Александр Михайлович был очень доброжелательным человеком и с очень открытым характером, нам удалось создать хорошую кооперацию, которая представляла собой по-настоящему акционерную компанию, но государственную. То есть мы собрали вместе министерства — среднего машиностроения, авиационное, судостроения, — которые друг с другом до этого мало взаимодействовали. Ещё подключилось космическое агентство. И все они работали. Поэтому удавалось легко создавать комплектующие, всё это совместно налаживать», — вспоминал об этом периоде один из участников проекта академик Велихов.

Группа Николая Басова плотно сотрудничала с военным заказом: одними из самых известных и заметных (не только из-за размеров) реализованных проектов были высокоточный лазерный локатор 5Н27 и программа «Терра-3».

Опытная полигонная лазерная установка состояла из собственно лазеров (рубиновый — массив из 19 рубиновых лазеров и СО2‑лазер), системы наведения и удержания луча, информационного комплекса, предназначенного для обеспечения функционирования системы наведения, а также высокоточного лазерного локатора 5Н27, предназначенного для точного определения координат цели. Возможности 5Н27 позволяли не только определить дальность до цели, но и получить точные характеристики по её траектории, форме объекта, его размерах (некоординатную информацию).

Программа «Терра-3» была частью исследований в рамках создания системы ПРО. Николай Басов смог убедить в 1965 году военное начальство, что можно создать лазер, который будет прожигать оболочку боевой части вражеских атомных ракет. Исследования в рамках программы «Терра-3» «Терра-3» позволили в течение 4–5 лет увеличить энергию и мощность излучения фотодиссоциационных лазеров в миллионы раз и получить к 1970 году такую энергию излучения, которая недоступна и в настоящее время другим лазерам. Однако к середине 80-х эксперименты показали: параметры лазерного луча, способного разрушить головную часть баллистических ракет, не могут быть реализованы на комплексе «Терра-3».

Об этом Александр Прохоров предупреждал и Министерство обороны и Николая Басова ещё в 60-е.

«Лазерная техника начала стремительно развиваться, и сейчас она применяется в биологии, медицине, технике, промышленности — везде! — вспоминал Александр Прохоров. — Но сначала была надежда, что мы создадим мощное лазерное оружие. Военные надеялись, что лазерный луч будет „прожигать“ боеголовку и тем самым уничтожать её. И нас щедро финансировали. А мы ведь ничего не обещали! Мы просто установили, что такое оружие менее эффективно, оно „избирательно“. Я доказал, что луч при ударе о металл рождает облако плазмы, которая отражает лазерный луч. То есть эффект поражения резко снижается и боеголовку довольно легко защитить от такого поражения. Иное дело, когда луч выводит из строя электронику, то есть „ослепляет“ ракету. Это равносильно её уничтожению, и такие системы сейчас созданы и действуют…»

Решения, позволяющие применять лазерную технику в медицине, также были родом из лабораторий ФИАН и ИОФ РАН (Институт общей физики РАН, созданный для группы Александра Прохорова). И Прохоров, и Басов видели огромную перспективу лазеров для передачи информации, поэтому всеми силами поддерживали исследования в области оптоволокна.

Николай Басов, Александр Прохоров и Чарльз Таунс занимались активной исследовательской научной деятельностью до самой смерти. Николай Басов скончался 1 июля 2007 года, Александр Прохоров — 8 января 2002 года, а Чарльз Таунс прожил дольше всех и умер в возрасте 99 лет 27 января 2015 года. Все они видели, как их открытие меняет жизнь человечества. Входит в каждый дом и становится неотъемлемой частью обычной жизни.

| 16.09.22 | 15.09.2022 RT. В ФИАН заявили о лидерстве России в наблюдении за дальним космосом |

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) член-корреспондент РАН Николай Колачевский заявил о лидерстве России в наблюдении за дальним космосом.

Gettyimages.ru

«Хаббл», который наблюдает далёкие объекты в видимом диапазоне, ну и в ближнем совсем инфракрасном. Сейчас вот «Джеймс Уэбб» запущен, который ушёл в инфракрасную немножко область спектра, получает сейчас действительно очень красивые изображения, их можно совмещать с «Хабблом» и так далее. А «Миллиметрон» рассчитан ещё на более глубокую инфракрасную область», — сказал он в беседе с НТВ.

По словам Колачевского, фактически речь идёт уже о терагерцевой области, «туда ещё никто не заглядывал».

«И главное, что пока на данном этапе у нас нет в мире конкурентов», — отметил директор ФИАН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года.

https://russian.rt.com/science/news/1049155-kosmos-nauka-rossiya