СМИ о нас

| 15.08.25 | 11.08.2025 Телеграм-канал РНФ. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова и Института спектроскопии РАН синтезировали новые комплексы трехвалентного иттербия с органическими лигандами, которые демонстрируют рекордную эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне. Под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7% — вдвое выше, чем у известных аналогов. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

Комплексы трехвалентного иттербия с органическими молекулами (лигандами) способны излучать свет в ближнем инфракрасном диапазоне под воздействием ультрафиолета. Эта особенность делает их востребованными в медицине — для поиска опухолей, изучения живых тканей — и в люминесцентной термометрии, где температуру определяют по интенсивности свечения.

Однако ранее их квантовый выход не превышал 3,5% из-за неполного переноса энергии между лигандами и центральным ионом в соединении. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения с атомами углерода, азота и кислорода — и добавили вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка. Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Также ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения.

Синтезированные комплексы показали двукратное увеличение эффективности люминесценции по сравнению с известными аналогами. В перспективе комплексы можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН

Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences

Подробности — в материале газеты «Коммерсант»

| 15.08.25 | 08.08.2025 Indicator. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

/imgs/2025/08/08/08/6876747/5953f65292ab2c65eb79b4b65b2b1f404a847551.jpg)

Сотрудник лаборатории кандидат физико-математических наук Владислав Коршунов готовит растворы люминесцирующих соединений для последущих измерений.

© Илья Тайдаков

Ученые синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7%, что вдвое выше, чем у известных аналогов. Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Комплексы на основе трехвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5%. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) синтезировали и детально изучили новые комплексы трехвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, ученые ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, авторы установили, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

| 15.08.25 | 08.08.2025 Российский научный фонд. Ученые получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Ученые синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350–390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7%, что вдвое выше, чем у известных аналогов. Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Общее фото сотрудников лаборатории.

Источник: Илья Тайдаков

Комплексы на основе трехвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5%. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) синтезировали и детально изучили новые комплексы трехвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, ученые ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20(b)%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2..png)

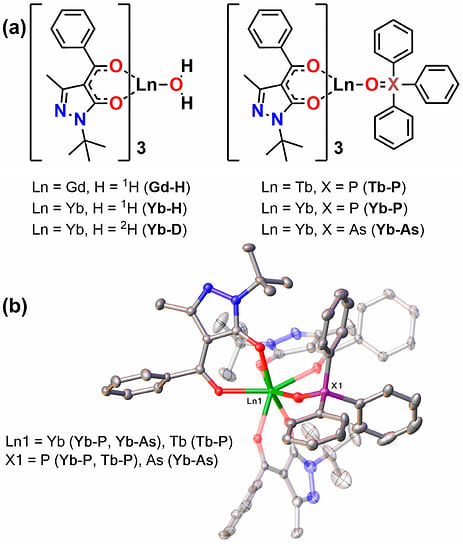

Химическая (a) и молекулярная (b) структура полученных комплексов.

Источник: Polikovskiy et al. / International Journal of Molecular Sciences, 2025

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, авторы установили, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

| 15.08.25 | 08.08.2025 Телеграм-канал РАН. Химики получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Химики получили высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники

Исследователи Физического института им. П.Н.Лебедева РАН, Института спектроскопии РАН и МГУ им. М.В.Ломоносова синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне: под действием ультрафилетового излучения такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7 %. Это вдвое выше, чем у известных аналогов.

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта доктор химических наук Илья Тайдаков.

Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения.

Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в статье Intermolecular Charge Transfer Induced Sensitization of Yb3+ in β-Diketone Coordination Compounds with Excellent Luminescence Efficiency (Trofim A. Polikovskiy, Daniil D. Shikin, Vladislav M. Korshunov, Victoria E. Gontcharenko, Mikhail T. Metlin, Nikolay P. Datskevich, Marat M. Islamov etc.)

| 15.08.25 | 08.08.2025 Российская академия наук. Получены высокоэффективные светящиеся комплексы иттербия для медицинской диагностики и оптоэлектроники |

Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Института спектроскопии РАН синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нанометров). Так, под действием ультрафилетового излучения (350—390 нанометров) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7 %, что вдвое выше, чем у известных аналогов.

Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Химическая (a) и молекулярная (b) структура полученных комплексов

Комплексы на основе трёхвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них действуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

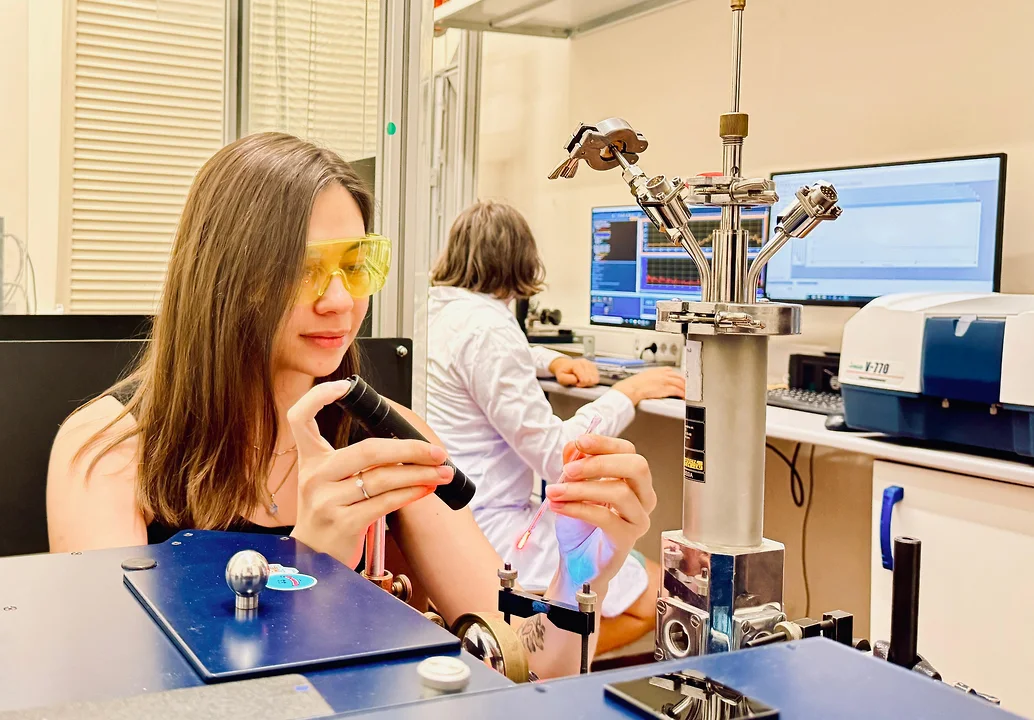

Установка для измерения спектрально-кинетических характеристик люминесценции в работе

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5 %. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому учёные ищут более доступные альтернативы.

Сотрудники лаборатории (аспиранты) Трофим Поликовский и Виктория Гончаренко подготавливают образцы для измерения люминесценции

Авторы работы синтезировали и детально изучили новые комплексы трёхвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, исследователи ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

Сотрудник лаборатории кандидат физико-математических наук Владислав Коршунов готовит растворы люминесцирующих соединений для последущих измерений

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, установлено, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счёт передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого, исследователи показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

Сотрудник лаборатории кандидат физико-математических наук Владислав Коршунов собирает оптическую схему для проведения нового эксперимента

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий, — для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Сотрудники лаборатории (аспиранты) Трофим Поликовский и Сергей Заниздра проводят измерения кинетики затухания люминесценции

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

Источник: пресс-служба РНФ.

| 15.08.25 | 07.08.2025 Коммерсант. Российские ученые создали рекордно эффективные ИК-материалы |

Российские ученые создали рекордно эффективные ИК-материалы

Ученые синтезировали комплексы металла иттербия с органическими молекулами (лигандами), которые имеют рекордно высокую эффективность свечения в ближнем инфракрасном диапазоне (длиной волны 980 нм). Так, под действием ультрафиолетового излучения (350–390 нм) такие соединения излучают инфракрасный свет с квантовой эффективностью до 7%, что вдвое выше, чем у известных аналогов.

Сотрудники лаборатории (аспиранты) Трофим Поликовский и Виктория Гончаренко подготавливают образцы для измерения люминесценции Фото: Илья Тайдаков

Полученные комплексы в перспективе можно будет использовать в биомедицине для исследования живых тканей, а также в оптоэлектронике и лазерных технологиях, где нужны эффективные люминофоры инфракрасного излучения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Комплексы на основе трехвалентных ионов некоторых редкоземельных металлов, например иттербия, и органических молекул (лигандов) способны светиться в инфракрасном диапазоне, когда на них воздействуют ультрафиолетовым излучением. Благодаря этой способности комплексы иттербия используются в медицинской диагностике для исследования живых тканей, например поиска опухолей, а также в люминесцентной термометрии — методе измерения температуры по интенсивности свечения материала.

Химическая (a) и молекулярная (b) структура полученных комплексов

Фото: Polikovskiy et al. / International Journal of Molecular Sciences, 2025

Однако применение таких соединений ограничено из-за низкой эффективности свечения (квантового выхода) — обычно не более 3,5%. Большая часть энергии, которую комплексу передают ультрафиолетовые лучи, теряется и не переходит в собственное излучение иона из-за того, что энергия между лигандами и центральным ионом в соединении переносится не полностью. Кроме того, для ионов, излучающих в инфракрасном диапазоне, характерно так называемое тушение — процесс, когда часть энергии возбужденного светом иона расходуется не на излучение, а уходит, например, в тепло. Повысить эффективность люминесценции до сих пор удавалось лишь сложными и дорогостоящими методами, поэтому ученые ищут более доступные альтернативы.

Исследователи из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (Москва), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) синтезировали и детально изучили новые комплексы трехвалентного иона иттербия с органическими лигандами. В качестве органических компонентов авторы использовали производные пиразолона — гетероциклического соединения, содержащего атомы углерода, азота и кислорода. Кроме того, ученые ввели в комплексы вспомогательные лиганды, содержащие атомы фосфора или мышьяка.

Оказалось, что механизм передачи энергии в синтезированных соединениях сильно отличается от описанного в литературе для похожих комплексов. В частности, авторы установили, что основную роль в передаче энергии играют так называемые состояния с переносом заряда, возникающие при возбуждении молекулы светом и существующие за счет передачи электронов между молекулами лигандов. Помимо этого ученые показали, что правильно подобранные дополнительные лиганды одновременно подавляют процессы тушения. Сочетание всех факторов приводит к повышению эффективности люминесценции вдвое по сравнению со всеми ранее известными комплексами аналогичного строения.

Сотрудник лаборатории кандидат физико-математических наук Владислав Коршунов готовит растворы люминесцирующих соединений для последущих измерений

Фото: Илья Тайдаков

«Работа позволяет по-новому посмотреть на способы создания комплексов на основе координационных соединений иттербия с ярким свечением в ближнем инфракрасном диапазоне. Такие молекулы перспективны для разработки новых материалов для биовизуализации, люминесцентной микроскопии и люминесцентной термометрии — метода измерения температуры объектов по их свечению. В дальнейшем мы продолжим изучать механизмы передачи энергии в комплексах лантаноидов — группы элементов, к которой относится иттербий,— для разработки новых методов направленного дизайна эффективных и практически значимых люминесцентных материалов»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» отделения оптики ФИАН.

Ранее авторы показали, что повысить эффективность люминесценции координационных соединений с европием можно, если ввести в них большое количество атомов фтора. Такие соединения, излучающие свет видимого диапазона, могут использоваться для разработки люминесцентных маркеров, сенсоров и защитных меток.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда

| 15.08.25 | 06.08.2025 Стимул. Мировые лидеры в кудитах |

Ученые Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) оценили ключевые характеристики первого российского 50-кубитного квантового компьютера, построенного по технологии холодных ионов. По некоторым параметрам он превосходит мировые аналоги

Ионная ловушка – сердце 50-кубитного квантового процессора

Отдел по связям с общественностью ФИАН

Компьютер создан специалистами ФИАНа в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» под эгидой госкорпорации «Росатом». Разработка стартовала в 2020 году. Исследователи начинали практически с нуля и при этом за столь короткий срок смогли догнать лидеров отрасли. Причем система по своим характеристикам не уступает аналогам, а по ряду параметров и превосходит их.

У квантовых вычислителей существует несколько базовых характеристик: количество кубитов, их связность, достоверность одно- и двухкубитных операций. Есть и более интегральные метрики мощности, такие как квантовый объем или количество алгоритмических кубитов. Однако из-за многообразия платформ, на которых можно реализовать вычислитель, чаще для сравнения прибегают к базовым параметрам.

«Если сравнивать нашу систему с мировыми лидерами (IonQ, Quantinuum), то по количеству кубитов мы на одном уровне (36 и 56 кубитов). Так же как у лидеров, система обладает полной связностью, когда любой кубит можно перепутать с любым за один такт вычислителя. По качеству однокубитных операций немного уступаем (0,9996 против 0,99997), по качеству двухчастичных операций уступаем пока что посильнее (0,93 против 0,99895). Однако мы используем более элегантный подход кодирования информации, когда каждый ион благодаря дополнительным энергетическим уровням представляет собой не один, а два кубита. Такой метод кодирования позволяет при тех же характеристиках выполнять часть алгоритмов с большей достоверностью», — рассказал «Стимулу» один из авторов разработки, научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» ФИАНа Александр Борисенко.

В России были созданы еще несколько квантовых вычислителей на различных платформах. К примеру, в МГУ установлены устройства на нейтральных атомах и фотонах, а сверхпроводниковые компьютеры можно найти в МИСиС, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Наш процессор выделяется бóльшим числом кубитов и полной связностью, в то время как с точки зрения точности запутывающих операций мы все еще уступаем сверхпроводниковым коллегам», — рассказал в беседе со «Стимулом» другой автор проекта, научный сотрудник лаборатории «Распределенные квантовые технологии для задач машинного обучения» ФИАНа Илья Заливако.

Отметим также, что в июне в России запущена первая в стране открытая онлайн-платформа квантовых вычислений — разработка Института информационных технологий РТУ МИРЭА. Инструментом может бесплатно воспользоваться любой желающий. Университетам ресурс поможет готовить специалистов в квантовой сфере. А промышленные предприятия и коммерческие компании получат возможность тестировать квантовые вычисления и оценивать потенциал их внедрения в свои производственные процессы.

«Мне кажется, такие платформы очень важны, так как дают широкому кругу пользователей возможность познакомиться с тем, как работают квантовые вычисления, и понять, как они могли бы помочь им в их деятельности. В рамках дорожной карты по развитию квантовых технологий подобная платформа была также создана Российским квантовым центром, и с ее помощью можно, к примеру, запускать алгоритмы на нашем компьютере. Однако эта платформа, в отличие от разработки МИРЭА, пока работает в закрытом режиме», — говорит Илья Заливако.

Охлажденные ионы

В своем 50-кубитном квантовом компьютере специалисты ФИАНа в качестве кубитов использовали цепочку из 25 ионов иттербия-171, захваченных в ионную ловушку Пауля. Технология ионных кубитов основана на применении электромагнитных полей для захвата ионов в пространстве. Эти частицы подвешены в ловушке и остаются практически неподвижными, что снижает внешние помехи и позволяет удерживать их квантовое состояние дольше, чем в других системах. Ионы охлаждаются лазерами почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы — это последовательности таких воздействий.

«Наш процессор выделяется бóльшим числом кубитов и полной связностью, в то время как с точки зрения точности запутывающих операций мы все еще уступаем сверхпроводниковым коллегам»

«С ионными ловушками Пауля наша команда научилась работать около десяти лет назад, когда мы делали несколько сверхточных часов на основе захваченных одиночных ионов, — вспоминает Александр Борисенко. — Эти проекты позволили получить необходимый опыт и сформировать дружную и сильную команду. В то же время удавалось много ездить на международные конференции, участвовать в совместных лабораторных исследованиях, что также эффективно развивало нас как научных сотрудников. У нас были и сейчас есть опытные и поддерживающие наставники, помогающие в сложных ситуациях, и хорошее место, где можно работать. Поэтому, когда появилась возможность создавать квантовый компьютер, наша команда органично включилась в гонку».

Помимо ионных систем из наиболее перспективных направлений можно выделить компьютеры на основе нейтральных атомов, сверхпроводниковые и фотонные вычислители. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки и очень активно развивается. К примеру, на системах из нейтральных атомов можно получать большое число кубитов, на ионах достигается самое большое время когерентности и точность операций, сверхпроводниковые системы отличаются наибольшей скоростью вычислений, а фотоны позволяют эффективно реализовывать распределенные вычисления.

«Наш выбор был обусловлен двумя причинами, — рассказывает Илья Заливако. — Во-первых, мы уже имели опыт работы с ионами в ловушках в ходе создания оптических часов, поэтому эта технология была нам хорошо знакома. Во-вторых, на момент начала работ ионы были лидерами среди всех других платформ практически по всем характеристикам, кроме числа кубитов и скорости операций. Сейчас по ряду показателей ионы соревнуются с нейтральными атомами, однако все еще самый мощный компьютер с точки зрения квантового объема создан на ионах».

Преимущества квантового бита

Кубиты — наименьшая единица информации квантового мира, именно на них выполняются квантовые вычисления, запускаются алгоритмы. Кубит (от англ. quantum bit — квантовый бит) — аналог привычного всем бита. И если обычный бит может иметь значение или ноль, или единица, то кубит может находиться в состояниях 0, 1, либо где-то между ними. Это называется суперпозицией состояний 0 и 1. Обычный компьютер перебирает варианты последовательно, один за другим. А квантовый может выполнять вычисления всех необходимых вариантов одновременно. Это позволяет квантовым компьютерам обрабатывать огромное количество информации и решать задачи, непосильные для классического вычислителя.

Важным свойством квантовой механики является то, что если мы попробуем измерить состояние кубита, то оно обязательно коллапсирует либо в 0, либо в 1, с некоторой вероятностью. И здесь стоит пояснить еще одно свойство кубитов — запутанность. Это такое квантово-механическое явление, когда состояния двух кубитов взаимосвязаны друг с другом.

«С ионными ловушками Пауля наша команда научилась работать около десяти лет назад, когда мы делали несколько сверхточных часов на основе захваченных одиночных ионов»

«Представим, что мы произвели над парой кубитов какие-то квантовые операции, а затем измеряем их состояния. Если каждый раз оба эти кубита случайным образом измеряются то в 0, то в 1, но при этом их состояния все время оказываются одинаковыми, то мы говорим, что эти кубиты запутаны между собой. Несмотря на кажущуюся простоту, — это очень важное явление, лежащее в основе квантовых вычислений. К примеру, запутанные частицы можно использовать для телепортации состояний кубитов на большие расстояния. Запутывающие операции из незапутанной пары кубитов делают запутанные. Совершить их довольно трудно, так как важно заставить кубиты провзаимодействовать друг с другом и при этом не “подсмотреть” их состояние, чтобы они не сколлапсировали в процессе», — рассказывает Илья Заливако.

Для выполнения алгоритма его раскладывают на элементарные операции, которые реализуются либо на одном, либо на нескольких кубитах в регистре. Однокубитные операции позволяют привести выбранный кубит к определенному состоянию (нулю/единице/суперпозиции). Такие операции, как правило, выполняются с высокой точностью. Многокубитные операции выполнять сложнее, они имеют меньшую достоверность, однако позволяют создавать запутанное состояние нескольких кубитов как единого целого, когда уже нельзя отделить состояние одного кубита от общего. И, как мы уже отметили, результат измерения одного из «сцепленных» кубитов будет зависеть от того, какой был результат измерений другого.

«Запутанные кубиты чувствуют, что их компаньона измерили, моментально, независимо от расстояния между ними, — поясняет Александр Борисенко. — В макромире между телами такие свойства не проявляются, поэтому запутанность может казаться контринтуитивной. В качестве частичной аналогии кубита можно рассмотреть монетку. Тогда запутанное состояние двух монеток можно представить как их полет в воздухе, когда они падают всегда одинаково: если первая упала орлом наверх, то и вторая приземлится так же».

Больше чем кубиты

По словам ученых, на уровне до полусотни кубитов ионные вычислители пока что наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач — научиться делать запутывающие операции, ведь нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов — увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций.

Одна из особенностей подхода специалистов ФИАНа — применение систем, в которых ион может находиться не в двух состояниях, как в кубитах, а в четырех, что позволяет сохранять и обрабатывать больше информации. Для пояснения введем еще одно понятие — кудит. Это квантовый объект, в котором число возможных состояний (уровней) больше двух. Он является расширенной версией кубита и оперирует состояниями одновременно логического нуля, единицы и дополнительных логических значений. Кудиты могут находиться в трех (кутриты), четырех (кукварты), пяти (куквинты) и более собственных состояниях. Эти состояния позволяют плотнее кодировать данные в физических носителях и запускать более сложные и комплексные квантовые алгоритмы. Таким образом, возрастает мощность квантового процессора и операции могут производиться значительно быстрее.

Архитектура с применением куквартов выгоднее для некоторых квантовых алгоритмов, и, чтобы реализовать ее, ученые ФИАН предложили ряд оригинальных научных и технических решений. К примеру, разработали новый способ защиты кудитов от декогеренции — процесса разрушения квантового состояния из-за воздействия на квантово-механическую систему окружающей среды. Защита от декогеренции в случае с кудитами особенно важна, поскольку они, как более сложные системы, сильнее подвержены разрушению. Были также внедрены новые методы охлаждения ионов, фильтрации шумов лазера и многие другие инновации.

На грани квантового превосходства

В процессе испытаний ученые использовали задачи, которые в будущем позволят проводить реальные квантовые расчеты. В том числе осуществили алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных, рассчитали структуру нескольких молекул и провели симуляцию ряда динамических систем.

Помимо этого специалисты ФИАНа применили ионный процессор для решения прототипов практически полезных задач. Так, в ходе эксперимента они обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр с использованием квантового компьютера. В будущем эта технология может применяться, к примеру, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и множества других операций.

Архитектура с применением куквартов выгоднее для некоторых квантовых алгоритмов, и, чтобы реализовать ее, ученые ФИАНа предложили ряд оригинальных научных и технических решений

«Разработанный в нашем институте квантовый компьютер не просто экспериментальный прототип. Это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, и в этом мы одни из лидеров в мире. Осваиваем также подходы к масштабированию устройств и их серийному производству», — отметил академик РАН Николай Колачевский, директор ФИАНа.

Он подчеркнул, что создание коммерческих квантовых компьютеров должно стать итогом следующего этапа реализации дорожной карты. Разработка таких систем потребует их компактизации и автоматизации. Вместе с тем серийные вычислители должны обладать большей надежностью и не требовать постоянного обслуживания.

«На данный момент сложность алгоритмов, которые мы можем запускать, ограничивает точность запутывающих операций, — говорит Илья Заливако. — У нас есть ряд идей, как ее повысить, так что впереди еще много работы и исследований. Прогнозировать, когда будут созданы коммерческие квантовые компьютеры, пока довольно сложно, учитывая, что еще ни один квантовый компьютер в мире не преодолел тот уровень мощности, который способен дать пользователю существенное экономическое преимущество. Хотя они и находятся на грани квантового превосходства. Развитие в этом направлении идет с огромной скоростью, так что я надеюсь, что в течение ближайших десяти лет квантовые компьютеры займут свое место в мировой экономике».

Научная статья, в которой описаны результаты работы, опубликована в журнале «Успехи физических наук» — ведущем отечественном академическом издании, посвященном актуальным проблемам физики.

https://stimul.online/articles/science-and-technology/mirovye-lidery-v-kuditakh/

| 31.07.25 | 31.07.2025 Научная Россия. Физику Владимиру Ивановичу Ритусу присуждена Золотая медаль имени Тамма |

Постановлением Президиума Российской академии наук Золотой медали имени И.Е. Тамма в 2025 году удостоен член-корреспондент РАН В.И. Ритус.

Главный научный сотрудник Лаборатории квантовой теории поля, член-корреспондент РАН, профессор В.И. Ритус.

Источник фото: ФИАН

Награда присуждена за цикл работ «Обнаружение дуальной связи электродинамики и двумерной теории скалярного поля, приводящей к уникальному конечному значению затравочного заряда и перенормировочному фактору Дайсона».

Золотая медаль им. И.Е. Тамма – премия, которую РАН присуждает с 1995 года за выдающиеся работы по теоретической физике и физике элементарных частиц, теории поля. Медаль носит имя лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Тамма.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

| 31.07.25 | 29.07.2025 Атомная Энергия 2.0. Главный научный сотрудник Лаборатории квантовой теории поля ФИАН Владимир Ритус удостоен Золотой медали имени И.Е. Тамма |

Постановлением Президиума Российской академии наук Золотой медали имени И.Е. Тамма в 2025 году удостоен главный научный сотрудник Лаборатории квантовой теории поля ФИАН, член-корреспондент РАН, профессор В.И. Ритус.

Награда присуждена за цикл работ «Обнаружение дуальной связи электродинамики и двумерной теории скалярного поля, приводящей к уникальному конечному значению затравочного заряда и перенормировочному фактору Дайсона».

Золотая медаль им. И.Е. Тамма – премия, которую РАН присуждает с 1995 года за выдающиеся работы по теоретической физике и физике элементарных частиц, теории поля. Медаль носит имя лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Тамма.

| 21.07.25 | 21.07.2025 Научная Россия. Все, везде и сразу. Квантовые объекты и движение по всем траекториям |

Алексей Михайлович Семихатов ― доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), популяризатор науки, лектор и телеведущий

А.М. Семихатов

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Я включаю лазер и направляю его в воду. Луч движется по прямой, пока не встречает новую среду, затем преломляется и добирается до дна аквариума. Если измерить время, затраченное светом на преодоление этого пути, окажется, что такой путь — оптимальный, самый быстрый. Ну и что, спрошу я. Разве это не естественно?

«Да, законы Ньютона математически выражают, как причины (воздействия) вызывают движение. Но те же самые уравнения можно сформулировать альтернативным способом — через принцип наименьшего действия. Представьте: тело движется из точки А в момент времени t1 в точку Б в момент t2. Между этими событиями существует бесконечное множество возможных траекторий. Однако в реальности тело выбирает лишь одну (например, снаряд, выпущенный под углом к горизонту, летит по параболе, а не по произвольной кривой). Эта траектория соответствует минимуму действия — физической величины, вычисляемой для каждого пути. Оба подхода — через уравнения Ньютона и через действие — математически эквивалентны, но второй открывает путь к обобщениям в квантовой теории и теории поля», — продолжил А.М. Семихатов.

Действие в физике — это своеобразная «всемирная лень». Оно определяется как разность между кинетической и потенциальной энергией системы. Эти два вида энергии лежат в основе механики.

- Кинетическая энергия — энергия движения. Чтобы разогнать объект (например, бросить камень), необходимо приложить силу.

- Потенциальная энергия — энергия взаимодействия (например, гравитационного или электромагнитного).

«Теперь обратимся к квантовой механике. Это непредставимый мир, где объекты не движутся по определенным траекториям. Именно поэтому, кстати, я воюю с эмблемой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на которой изображены электроны, летящие по орбитам вокруг ядра. В действительности же электроны не летают по орбитам. Для квантовых объектов принципиально невозможно одновременно иметь точное положение в пространстве и точную скорость. Это отражено в принципе неопределенности Гейзенберга. Поэтому сама концепция траектории в квантовой механике теряет смысл. Здесь хочется задать вопрос: “Но если электроны не летают по траекториям, то что же они делают?” Квантовая механика, однако, обходится без прямого ответа. Различные интерпретации пытаются нечто по этому поводу высказать, но стандартная квантовая механика фокусируется не на описании “реальности”, а на предсказании результатов экспериментов», — заострил внимание ученый.

Проблема квантовых объектов в том, что они в принципе никак не выглядят

«В строго одинаковых условиях одно и то же измерение может давать различные результаты. Квантовая механика определяет лишь вероятности, а предсказать конкретный исход отдельного эксперимента невозможно. Последовательность результатов может выглядеть так: первый, первый, второй, второй, второй, первый, третий и т.д. Однако при проведении тысячи измерений становятся видны закономерности: одни результаты возникают чаще других. Эти эмпирические частоты соответствуют вероятностям, которые извлекаются из формализма квантовой механики. Вся ее математическая структура направлена на расчет именно таких вероятностей. Механизм тут довольно хитрый. Сначала, используя уравнение Шредингера, определяют так называемые амплитуды вероятности — комплексные числа, которые сами по себе не представляют вероятностей (ведь вероятность должна быть положительной величиной в диапазоне от 0 до 1). А чтобы получить вероятность из амплитуды, надо возвести ее модуль в квадрат», — объяснил А.М. Семихатов.

Представим себе «шарик» электрона, который вылетает из установки и добирается до барьера с двумя щелями. Разум человека, привыкший к объектам вроде камня или мяча, которые движутся только по одной траектории, предполагает, что электрон, оказавшись перед барьером, в большинстве случаев будет «выбирать» щель, которая потребует меньше затрат энергии. Почему же иногда электрон будет проходить через другую щель? Предположим, что электрон «проверяет» и этот второй путь и каким-то образом делает это одновременно с тем, как «проверяет» первый путь.

Двухщелевой опыт

Теперь представим себе электрон, рисующий в воздухе множество траекторий, по которым мог бы полететь. Часть проходит через первую щель, а другая часть — через вторую. «Шарик» электрона уже перестает быть похожим на «шарик». Скорее можно представить себе гонку множества «шариков», которые проверяют каждый возможный путь одновременно, и в конце концов кто-то приходит к финишу первый. Этого «победителя» и фиксирует экран. Но… почему победитель не всегда один и тот же? Точнее, почему именно на квантовом уровне победители разные, а на нашем привычном мяч или камень так себя не ведут?

«Этот метод называется интегралом по траекториям, или фейнмановским интегралом — как вам удобнее. Это прекрасный способ вычисления. Рассуждения о том, что при этом “происходит”, — это уже интерпретации», — подводит итог А.М. Семихатов.

Получается, что на первый вопрос «почему так происходит, что электрон не всегда следует по одной и той же траектории и не всегда оказывается в одном и том же месте» дать ответ мы пока не можем. Одна из интерпретаций такова, что электрон и не выбирает вовсе никакой путь, а просто летит сразу по всем возможным и с какой-то вероятностью оказывается в том или ином месте. Представим снова двухщелевой эксперимент. Из точки, где вылетел электрон, в точку его соударения с экраном проходят множество траекторий: какие-то — через первую щель, какие-то — через вторую. Теперь представлю, что щелей не две, а три. Траекторий прибавилось, и электрон может проследовать по любой из них с какой-то вероятностью. Потом представим, что щелей не три, а пять, десять, сто, тысяча…, пока, наконец, их не станет бесконечно много. И барьеров между установкой и экраном представим не один, а два, три, сто, миллион, бесконечно много. По этой логике электрон должен будет следовать по всей бесконечности возможных траекторий — где-то с большей, а где-то с меньшей вероятностью. То есть дело вовсе не в барьере. Барьер лишь изменял вероятности некоторых исходов.

Освещение двух щелей плоской волной

Несмотря на всю кажущуюся фантасмагоричность квантовой механики, способность ученых описывать поведение этих странных объектов приносит весьма конкретные практические плоды. Прогресс в разработке квантовых компьютеров показал, что они способны проводить вычисления, которые недоступны самым мощным классическим суперкомпьютерам. Так, исследователи из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) одни из первых в мире продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере. В ходе эксперимента они использовали процессор на основе ионов иттербия (Yb+) и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математических объектов — графов. Было показано, что даже небольшие квантовые процессоры уже могут решать простые, но практически значимые задачи, такие как классификация изображений. Это большой шаг к будущему, где квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления.

Для достижения цели были задействованы алгоритмы машинного обучения, реализованные на квантовом процессоре. Как объяснили исследователи, в работе был применен метод SVM (support vector machine) — это популярный для задач классификации метод машинного обучения. Он помогает разделять данные на классы посредством проведенной между ними оптимальным образом нелинейной границы. «Ядерную часть» алгоритма (сравнение данных) выполняли на квантовом процессоре. Это позволило эффективно обрабатывать даже сложные изображения.

По словам директора ФИАН академика Николая Николаевича Колачевского, в дальнейшем, по мере развития, подобная технология квантовой классификации сможет применяться для множества практических задач. Например, в медицине ее можно использовать для автоматического анализа рентгеновских снимков и данных МРТ и КТ, что поможет оперативно диагностировать заболевания. «В области генетики и биоинформатики квантовые алгоритмы смогут проверять последовательности ДНК, выявляя мутации и предсказывая их влияние на организм. Вместе с тем химия получит инструмент для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов. В то же время в финансовой сфере квантовые алгоритмы смогут находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски», — пояснил ученый.