СМИ о нас

| 12.07.22 | 12.07.2022 Псковское агентство информации. Студент ПсковГУ стал участником форума «Физика» в Москве |

Студент Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Даниил Толбухин стал участником форума «Физика» в рамках олимпиады «Я = профессионал» на площадке Московского физико-технического института. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На форуме студентам рассказали о синхротронных и междисциплинарных исследованиях научного центра Курчатовского института, Ван-дер-Ваальсовых гетероструктурах, разработке устройств энергонезависимой памяти при помощи новых материалов, а также о проблеме климатических изменений, происходящих на нашей планете, и их последствиях.

Кроме того, присутствующие заслушали лекции о структурной биологии, об атмосфере Венеры и применении синхротронного излучения в биологических исследованиях.

В рамках мероприятия также состоялся «Научный джем», на котором у студентов была возможность в дружеской и неформальной обстановке пообщаться с действующими учёными из разных областей. Гостями этой встречи стали известные учёные МФТИ и базовых институтов по разным направлениям науки от вычислительной и экспериментальной физики до теоретической и математической физики.

В течение следующих дней у ребят была возможность познакомиться с другими значимыми научными вопросами: они узнали, сколько нужно астрономов, чтобы увидеть чёрную дыру, как зовут самого известного кота квантовой механики и как учёные изучают наши клетки.

Завершился форум экскурсией по одному из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров России – Физическому институту имени П. Н. Лебедева РАН.

| 12.07.22 | 11.07.2022 iluki.ru. Студент ПсковГУ побывал на форуме «Физика» в МФТИ |

Студент Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Даниил Толбухин стал участником форума «Физика» в рамках олимпиады «Я-профессионал» на площадке Московского физико-технического института. Мероприятие проходило с 4 по 8 июля.

На форуме студентам рассказали о синхротронных и междисциплинарных исследованиях научного центра Курчатовского института, Ван-дер-Ваальсовых гетероструктурах, разработке устройств энергонезависимой памяти при помощи новых материалов, а также о проблеме климатических изменений, происходящих на нашей планете, и их последствиях.

Кроме того, присутствующие заслушали лекции о структурной биологии, об атмосфере Венеры и применении синхротронного излучения в биологических исследованиях.

В рамках мероприятия также состоялся «Научный джем», на котором у студентов была возможность в дружеской и неформальной обстановке пообщаться с действующими учёными из разных областей. Гостями этой встречи стали известные учёные МФТИ и базовых институтов по разным направлениям науки от вычислительной и экспериментальной физики до теоретической и математической физики.

В течение следующих дней у ребят была возможность познакомиться с другими значимыми научными вопросами: они узнали, сколько нужно астрономов, чтобы увидеть черную дыру, как зовут самого известного кота квантовой механики и как учёные изучают наши клетки.

Завершился форум экскурсией по одному из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров России – Физическому институту им П.Н. Лебедева РАН.

https://iluki.ru/news/student-pskovgu-pobyval-na-forume-fizika-v-mfti

| 11.07.22 | 11.07.2022 Музыкальная жизнь. В наукограде Пущино прошел фестиваль «Пульсары» |

В Пущино прошёл первый фестиваль авангардной музыки и науки под открытым небом обсерватории АКЦ ФИАН, при поддержке спонсоров его провела команда местных творческих проектов – фестиваль в Подмоклово, объединение Точка190 и лекторий ScienceTalks.

Пульсары – это быстро вращающиеся пульсирующие нейтронные звёзды. Для их изучения в Пущино есть два специальных телескопа, один из которых уникальный – представлен в единственном экземпляре и достигает площади 8 га. Импульс, который учёные-радиоастрономы считывают здесь, на Земле, поступает от таких звёзд с точностью до 12 знака после запятой. То есть пульсары задают ритм, стабильность, частоту – так они связаны с музыкой.

Главной площадкой для концерта стал огромный телескоп РТ-22, диаметр его зеркала – 22 метра. Специально для «Пульсаров» тарелку телескопа повернули так, чтобы разместить музыкальную сцену и лекторий. Здесь прозвучали И.С. Бах, Г. Гульд и А. Пярт в исполнении Екатерины Державиной. «Небесные механики» на препарированном рояле в исполнении Влада Чубенко и Варвары Крюковой. «Академическую электронику» – К. Саариахо, С. Райха – исполнил Сергей Полтавский (альт). Завершили музыкальную программу первой части «Пульсаров» экспериментальный импровизационный сет от Пипл трио (Аркадий Пикунов, Петр Ившин, Сергей Полтавский), Петра Айду и Николая Попова – во время импровизации клавиши рояля и вовсе были сняты.

Научный лекторий Science Talks, проект пущинского учёного Антона Попова, пригласил на фестиваль четверых спикеров-учёных наукограда. Сергей Тюльбашев, директор ПРАО ФИАН, Алексей Лупачёв, к.б.н., с.н.с. ИФХИБПП РАН, Дарья Ветошкина и специалист компании Нанолек, которая поддержала фестиваль, рассказали гостям о том, как в наукограде изучают звёзды, почвы, ледники и разрабатывают вакцины.

Вечером гости фестиваля переместились на вторую сцену, в лес – на опушке в закатном солнце прозвучал Концерт для птиц. Это произведения Н.Корндорфа, О.Мессиана, К. Дебюсси, Дж. Кейджа, которым по задумке не нужен слушатель, они звучат для обитателей леса на рассвете или закате, когда те наиболее внимательны. Завершил фестиваль ансамбль Rosarium под упр. М.Катаржновой — после репетиций в лесу, они исполнили серию пьес FIORI MUSICALI, Георга Пелециса.

https://muzlifemagazine.ru/v-naukograde-pushhino-proshel-festival/

| 11.07.22 | 11.07.2022 Российская Газета. В ядерно-оружейном центре на Урале нашли общие цели с академической наукой |

Лазеры, супервычисления, IT и своя микроэлектроника - так расставили приоритеты для совместной работы ученые из Уральского и других отделений Российской академии наук на совместном научно-техническом совете с коллегами в Федеральном ядерном центре ВНИИ технической физики.

Академик Евгений Аврорин на встрече со школьниками в дни Забабахинских чтений, 2012 год. / Александр Емельяненков

В понедельник, 11 июля 2022 года, в день 90-летия со дня рождения академика РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и государственных премий Евгения Николаевича Аврорина, в том самом месте на Урале, куда он прибыл с научным десантом более 60 лет назад и где остался навсегда, собрались его коллеги, соратники, ученики и последователи из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Сарова, Челябинска, Миасса, других научных центров - академических и отраслевых. В формате объединенного НТС обсуждали актуальные задачи, вставшие перед учеными и конструкторами нашей страны в условиях резко изменившейся международной обстановки.

Академики РАН Геннадий Красников и Борис Четверушкин, приехавшие из Москвы, сделали доклады о ключевых проблемах, которые ждут решения в области микроэлектроники, новых технологий и материалов для их создания, а также о задачах в области супервычислений и компьютерного моделирования. Коллеги из Екатеринбурга во главе с академиком РАН Николаем Мушниковым представили очередные результаты по программам сотрудничества с учеными ядерного центра, которые проводились и проводятся в рамках конкурса ориентированных фундаментальных исследований. Как и прежде, Институт физики металлов весьма успешно проводит совместные со Снежинском исследования в области радиационной физики металлов и сплавов. И каждые два года они организуют Уральский семинар по этой научной проблематике.

По мнению уральцев, год от года такие контакты становятся все более содержательными, в них вовлекаются все новые коллективы. Отмечали и то, что их развитию на протяжении многих лет активно способствовали работавшие в Снежинске действительные члены Российской академии наук Аврорин и Литвинов.

Рассекреченные ныне уральские академики Евгений Аврорин, Борис Литвинов, Лев Феоктистов, Евгений Забабахин, а также их не столь именитые, но весьма заслуженные коллеги - те, что работали в одно время с ними, и те, которые продолжают их дело сейчас, создали и сохраняют оружие, чтобы не допустить войны с его использованием.

Ядерное оружие - это оружие против войны. Но чтобы такой заслон работал, необходимо было обеспечить стратегический паритет в ядерных вооружениях США и СССР. Неслучайно вслед за ядерным центром Лос-Аламос в США в Советском Союзе появился Арзамас-16, ныне - Саров. А в ответ на создание дублирующего американского ядерного центра в виде Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния) в середине 50-х годов прошлого века на Южном Урале был основан второй советский ядерно-оружейный центр. Теперь - город Снежинск в Челябинской области.

За 67 лет своего развития он сменил последовательно несколько официальных названий, но сохранил в неизменности свой статус и главное предназначение: не просто дублера, "младшего брата" или резервной, страховочной площадки на всякий крайний случай, а вполне самостоятельного и самодостаточного научно-исследовательского центра с развитой конструкторской, экспериментальной, производственной и испытательной базой и с удивительно сплоченной, мобилизованной, талантливой командой физиков-теоретиков, экспериментаторов, конструкторов, технологов, инженеров.

Сегодня ее возглавляют академик РАН Георгий Рыкованов, научный руководитель, и профессионально выросший здесь же, на Урале, Михаил Железнов - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. В таком тандеме они работают уже десять лет и сумели существенно укрепить позиции своего научно-исследовательского коллектива, вывести его не только в отраслевые лидеры, но и сделать авторитетным, узнаваемым центром большой науки, с которым считаются и заинтересованно сотрудничают известные академические НИИ, в том числе Институт ядерной физики имени Будкера (Новосибирск), знаменитый ФИАН имени Лебедева, Институт прикладной математики имени Келдыша...

Рассекреченные ныне уральские академики и их не столь именитые коллеги создали и сохраняют оружие, чтобы не допустить войны с его использованием

А ведь так было не всегда. Много десятилетий этот город, его объекты и работающие здесь люди были скрыты от посторонних глаз строжайшей завесой секретности. И не встречались, не знали в лицо тех, кто занимался тем же делом в Ливерморе. Узнавали и оценивали друг друга только по результатам: ядерным испытаниям и новым образцам оружия, что передавалось в войска и ставилось на боевое дежурство.

В какой-то момент стена отчуждения сама стала казаться угрозой миру, и ее с обеих сторон почти до основания демонтировали. Настал тот исторический день, когда создатель американской водородной бомбы Эдвард Теллер в компании более молодых коллег из Ливермора оказался в Снежинске и своим столь же знаменитым посохом поприветствовал "Кузькину мать" - супербомбу в 57 мегатонн. А бомбоделы из Снежинска отправились с ответным визитом за океан...

Это было совсем недавно. И хочется верить, не ушло, не уйдет, не погрузится в пучину второго разлива "холодной войны", когда с обоих берегов перестают друг друга слышать и понимать. Об этом тоже говорили на совместном НТС в Снежинске, вносили предложения, дискутировали и стремились сообща выработать оптимальную в сложившейся ситуации траекторию дальнейшего развития.

Образцы ядерного оружия, созданного на Урале

Урал стал его любовью и судьбой

В 2018 году решением Собрания депутатов Снежинска городской школе-гимназии N 127 присвоено имя Евгения Николаевича Аврорина. В том же году президиум Уральского отделения РАН принял постановление об учреждении медали имени академика Е.Н. Аврорина, которая присуждается один раз в два года ученым за экспериментальные и теоретические исследования, имеющие важное практическое значение.

Первая медаль имени Е.Н. Аврорина была вручена в 2019 году доктору биологических наук Александру Трапезникову за цикл работ "Перенос и распределение техногенных радионуклидов в реках, озерах и искусственном водохранилище Урало-Сибирского региона, подверженных воздействию предприятий атомного комплекса". Вторым обладателем авроринской медали стал в 2021 году член-корреспондент РАН, конструктор Александр Иноземцев за цикл работ по теме "Инновационные газотурбинные технологии авиационных двигателей и энергетических установок".

В ноябре 2020 года в гимназии N 127 открыли музей памяти академика Е.Н. Аврорина. А в феврале нынешнего года там же состоялась первая Всероссийская конференция научно-исследовательских и практико-ориентированных проектных работ "Авроринские чтения".

Александр Емельяненков (Челябинская область)

| 06.07.22 | 06.07.2022 Вечерняя Москва. ТиНАО я выбрал бы только за то... |

Мила Левченко и Георгий Вильгельм на велосипедной прогулке в Ульяновском лесопарке, в поселении Московский. Благоустройство зеленых зон отдыха по современным московским стандартам при сохранении обширных лесных массивов многие горожане называют одной из самых привлекательных особенностей Троицкого и Новомосковского административных округов / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Создать за несколько лет новые столичные округа, Новую Москву — задача поистине грандиозная, но пример ТиНАО доказал, что это возможно. На присоединенных территориях уже доступны привычные для москвичей сервисы и все составляющие комфортной городской среды: современные ЖК, школы и поликлиники, офисы и предприятия, парки, музеи, транспортная сеть.

При этом округа обладают колоссальным потенциалом для будущего развития. Как оценивают изменения сами горожане и почему стоит посетить Новую Москву, мы спросили у тех, кто живет и работает в ТиНАО.

Евгений Стойко, музыкант, контрабасист Большого театра:

— Помните, у Довлатова есть цитата про человека, который обречен на счастье? По-моему, теперь тот, кто рожден в ТиНАО, действительно на него обречен. Здесь можно комфортно учиться, лечиться, работать. Меня как музыканта, конечно, в первую очередь интересуют музыкальные школы: если раньше в Вороновском, где я живу, нельзя было научиться играть на скрипке — приходилось ездить в Троицк, то теперь все рядом с домом.

Побывать в Новой Москве стоит хотя бы ради «тихой» охоты. Тут потрясающие грибные и рыболовные места и их много. Каждый год радует урожаем разных видов грибов. Отдельно рекомендовал бы местные дома культуры, где выступают известные артисты.

Андрей Наумов, руководитель Троицкого обособленного подразделения ФИАН, завотделом ИСАН, завкафедрой МПГУ:

— В первую очередь я бы отметил активное развитие инфраструктуры и транспортной доступности присоединенных территорий. Открывшиеся станции метро позволяют гарантированно добраться до центра Москвы за разумное время. Населенные пункты преобразились буквально на глазах: появились детские площадки, новые парки отдыха. Здорово, что в ТиНАО строятся и низкоэтажные микрорайоны нового качества — в Троицке, где я живу, таких несколько. Очень приятный факт — развитие инфраструктуры для велосипедистов.

Если говорить про Троицк и его окрестности, я бы советовал посетить несколько объектов: лыжную базу, парковые зоны отдыха «Заречье» и «Красная Пахра», обновленные пансионаты-санатории.

Не могу не отметить особо научно-образовательную инфраструктуру. Благодаря проектам правительства Москвы и РАН в Троицке реализуется несколько масштабных мероприятий в сфере научного туризма, внешкольного образования для детей и подростков. Например, проводятся мастер-классы и экскурсии на научные установки и лаборатории Троицких институтов. Последние доступны для посещения в том числе в рамках дней открытых дверей, фестиваля НАУКА 0+, мероприятий общества «Знание».

Александр Панормов, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Департамента ГОЧСиПБ:

— Я познакомился с ТиНАО в 2017 году, устроившись в Московский авиационный центр. За время работы заметил, как сильно изменились дороги. В частности те, по которым мы ездим на вызовы. В Щербинке это Симферопольское шоссе. Раньше там было не проехать, а сейчас очень комфортно. И эстакада тут отличная.

С точки зрения нашей профессии важно, что в Новой Москве создают спасательные подразделения. В Новую Москву стоит приехать хотя бы из-за ее рек, лесов и полей. Люди устают от шума большого города. А здесь достаточно свернуть с главного шоссе, и ты уже отдыхаешь. Я и сам думал переехать жить в ТиНАО.

Лавр Цветков, студент МГИМО, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена»:

— Мне как студенту очень удобно пользоваться московским транспортом, в частности МЦД-2. Я окончил школу в прошлом году, и меня радует, что ребята из ТиНАО обучаются по современной системе столичного образования, с применением ресурсов Московской электронной школы.

В Новой Москве современная инфраструктура гармонично сочетается с природой. И очень важно, что в ТиНАО сохранились места с нетронутой природой и памятниками культурного наследия. Приехать сюда можно как раз с этой целью.

ЦИФРА

1,5 миллиона жителей будет насчитываться, согласно прогнозам, в Новой Москве к 2035 году, тогда как при вхождении этих территорий в состав столицы на них проживало чуть более 230 тысяч человек.

НАЛОГИ

Ежегодно налогооблагаемая база Новой Москвы растет. И если в 2012 году ее объемы не достигала и 16 миллиардов рублей, то в 2018 году стали уже более 44 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, к концу 2023 года она составит не менее 90 миллиардов рублей.

— К этому моменту налоговые поступления в бюджет ТиНАО должны вырасти более чем в пять раз по сравнению с 2012 годом. Большую часть этих средств потратят на развитие социальной, транспортной инфраструктуры, возведение жилья, — отметили в Департаменте развития новых территорий столицы.

Высокая активность инвесторов положительно сказывается на росте налогооблагаемой базы. Так, около 600 организаций ведут экономическую деятельность в сфере промышленности в Новой Москве. Из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. Также в ТиНАО работают над вопросом размещения технопарков.

МНЕНИЯ

Согласно соцопросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 70 процентов жителей Новой Москвы считают, что жизнь на присоединенных территориях серьезно улучшилась за последние два года. 80 процентов респондентов отметили рост качества улично-дорожной сети. Примерно столько же считают важным событием появление новых станций метро в округах. Больше половины опрошенных отмечают повышение уровня безопасности жизни в мегаполисе.

По мнению респондентов, для того чтобы новые округа стали еще привлекательнее для проживания, необходимо продолжить строительство современных больниц и поликлиник, школ и детсадов, а также спортивных центров. В ближайшие три года планируется построить порядка сотни соцобъектов.

Алина Зинина

| 06.07.22 | 06.07.2022 ТроицкИнформ. Послы метавселенной |

От Абакана до Якутска, от Азербайджана до Эстонии – география очередной, XXXIII по счёту конференции «Современные информационные технологии в образовании» (ИТО), прошедшей с 29 по 30 июня. Собрать участников со всех этих городов и стран помог онлайн-формат. Уйти из «реального мира» заставила в 2020 году пандемия, но для конференция по IT-технологиям цифровая среда обитания оказалась самой подходящей. Когда обучение вернулось в офлайн, популярность ИТО только выросла – в этом году зарегистрировались 1 728 участников, на семи тематических площадках выступили 68 спикеров, и это лишь на основной «взрослой» конференции. А есть ещё «детская» – «Умный мир руками детей», которая проходит в пятый раз (и второй – как отдельное мероприятие). Маленький, но уже юбилей! В «Умном мире» 451 участник, 143 доклада и 90 публикаций в сборнике.

Бессменный организатор ИТО – образовательный фонд «Байтик». Поддержку оказывает троицкая администрация, и пленарную секцию каждый год открывает глава города Владимир Дудочкин.

«Редко встретишь в нашей стране конференцию с такой долгой историей, – отметил он на этот раз. – Когда всё начиналось, основную задачу мы связывали с обучением программированию, в «Байтике» даже висел лозунг: «Программирование – вторая грамотность». Но со временем стало очевидно, что это не главное, что компьютер – лишь инструмент в руках учителей, и представить школьное образование без него уже невозможно».

На пленаре выступили представители троицкой науки и инновационного предпринимательства – руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН Андрей Наумов и гендиректор «ТехноСпарка» Олег Лысак.

Бессменный «хедлайнер» – директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант. Он стоял у истоков конференции, работая в ФИАЭ в Троицке. «Информатика для жителей метавселенной» – так он назвал свой доклад.

«Метавселенная – не просто красивая этикетка для виртуальной реальности. Цифровой мир – часть нашего мира, просто немножко непривычная, она взаимодействует с остальными, происходит суперпозиция, взаимопроникновение двух миров, – пояснил он. – У нас в «Яндексе» есть фраза: «онлайн прорастает в офлайн»; делает комбинацию более интересной, важной, чем любая из половинок».

Себрант ввёл термин «цифровой двойник» – например, электронная книга, карта прогноза дождя, модель массива жёстких дисков, которая отключает заранее носитель, который скоро выйдет из строя… Важно, что эти модели синхронизированы с реальностью, и тогда IТ превращаются в ОТ (операционные технологии), или «индустриальную метавселенную».

«Мы готовим жителей метавселенной, – заключил Андрей Себрант. – Неважно, будет ученик программистом или телеведущим, поэтом, комбайнёром, все они будут жить в метавселенной. Она уже вокруг нас».

Конференция – тоже цифровой двойник. Структурно переход по ту сторону экрана мало что изменил: пленар, стендовые доклады, круглые столы и даже выставка – всё осталось, просто участники выступают в Zoom, трансляция идёт в YouTube, вопросы задают в чате, выставка и стенды – это презентации и видеоролики.

А есть то, чего в офлайн-формате бы не возникло: полный архив всех докладов на сайте 2022-ito.bytic.ru. Так что можно не бегать по кабинетам, а спокойно смотреть самое интересное.

И этого не на два дня – на неделю хватит! Стоит перечислить названия секций: «Информатика и программирование», «Подготовка инженеров будущего», «IT для преподавателей гуманитарного и естественнонаучного цикла», «IT в инклюзивном образовании», «IT для воспитателей и учителей начальной школы», «Подготовка педагогов будущего» и «IT-мастерская для педагогов».

В них принимали участие троицкие учителя. Елена Солдатова (Гимназия им. Пушкова) поделилась опытом организации проектных работ на дистанте, Диана Ивашкина (Лицей) рассказала о «виртуальных лабораториях» для физических экспериментов, Елена Кольченко и Вера Кандалова (ТРОЦ «Солнышко») – о проектах на 3D-принтере. «Особые» дети не просто создают красивые поделки, но и учатся ставить цели и достигать их. Что касается «детской» конференции, она уже так выросла, что требует отдельного рассказа.

А как насчёт синхронизации «цифрового двойника» с реальностью? Каждый год у ИТО есть главная тема. В 2020-м это был переход в онлайн-формат, в 2021-м – опыт работы на дистанте. А ключевым словом года 2022-го стало то, о котором полгода назад и не думалось, – «мобилизация». Об этом пленарное выступление Ольги Усковой, основателя Cognitive Technologies. «Когда я читала книжки про 1917 год, чувствовала зависть, мечтала расклеивать листовки, воевать с буржуями, – говорит Ольга. – Этот год можно назвать уникальным, революционным периодом, который открыл грандиозное количество окон возможностей».

Профиль Cognitive Technologies, однако, не расклейка листовок, а внедрение технологий искусственного интеллекта в промышленности.

«700 комбайнов работают в роботизированном режиме с нашими мозгами, в Петербурге есть пять веток с умными трамваями, – рассказывает Ускова. – Такой трамвай никогда не отрежет голову Берлиозу, а локомотив – не позволит Анне Карениной испортить настроение машинисту поезда».

«Мобилизация – это внутреннее отношение к тому, что ты делаешь, выстраивание как личной, так и коллективной стратегии, чтобы получилось нечто прекрасное, – добавляет она. – Это великое счастье – реализовать себя, стать нужным всем остальным. Нашим детям и внукам предстоит решить задачи строительства новой промышленности, укрепления обороноспособности нашей страны. Наверное, более интересного периода в жизни придумать невозможно».

Это про будущее, а прямо сейчас программисты решают задачи импортозамещения в сфере ПО. Обзор софта в области образования по запросу участников конференции сделала руководитель направления маркетинговых коммуникаций CommuniGate Systems Анна Дьякова. Так, уже есть альтернативы пакету MS Office – «Р7-Офис» и «МойОфис». На смену мировым облачным сервисам для госорганизаций приходят «Гособлако 1» и «Гособлако 2». А вместо WhatsApp и Telegram компания CommuniGate разработала мессенджер SamoWare. Переходим?

Владимир МИЛОВИДОВ

| 05.07.22 | 05.07.2022 ИА Красная Весна. В России начали эксперименты на установке для изучения горения в двигателях |

Авиационный двигатель. Изображение: (cc) Aleksandr Markin

Эксперименты на уникальной установке по изучению процессов горения, которая поможет российским инженерам в создании эффективных авиационных двигателей, стартовали в Самарском университете им. Королева, 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Первый проректор университета Андрей Прокофьев, слова которого цитирует пресс-служба, рассказал, что экспериментальная установка для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения является одной «из самых передовых установок подобного типа в мире».

«Группа молодых ученых под руководством профессора Валерия Азязова проводит исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов, главная цель — минимизировать образование сажи при сгорании топлива», — сообщил Прокофьев.

Результаты исследования помогут в создании для отечественных авиадвигателей камеры сгорания, которая по своим характеристикам будет конкурентоспособной мировым аналогам, а возможно, будет превосходить их.

Установка, как рассказали в университете, содержит большое количество научной аппаратуры. Она поможет повысить чувствительность определения продуктов реакций, что позволит создать точные модели процессов горения в камере. А они, в свою очередь, помогут исследователям подобрать такие параметры этого процесса, которые увеличивают эффективность сгорания топлива и уменьшают вредные выбросы.

Установка создавалась под руководством профессора Международного университета Флориды (США) Александра Мебеля. Ее «сердцем» является высокотемпературный химический микрореактор, представляющий собой тонкую керамическую трубку 20 мм длиной и внутренним диаметром 1 мм, которую нагревают до 1500 °K.

«Экспериментальная установка обладает рядом уникальных особенностей, с ее помощью можно исследовать и моделировать не только процессы в камерах сгорания двигателей, но и химические реакции, характерные для глубокого космоса», — рассказал директор Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН, профессор Самарского университета Валерий Аязов.

В будущем на ее базе можно будет «проводить эксперименты со скрещенными молекулярными пучками, благодаря чему ученые могут исследовать химические реакции, происходящие в космических молекулярных облаках. Эти эксперименты позволят лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни», пояснил ученый.

Андрей Прокофьев сообщил, что интерес к проведению совместных экспериментов на установке Самарского университета уже проявили ряд ведущих университетов России, и университет готов к сотрудничеству, в том числе и с учеными из зарубежья.

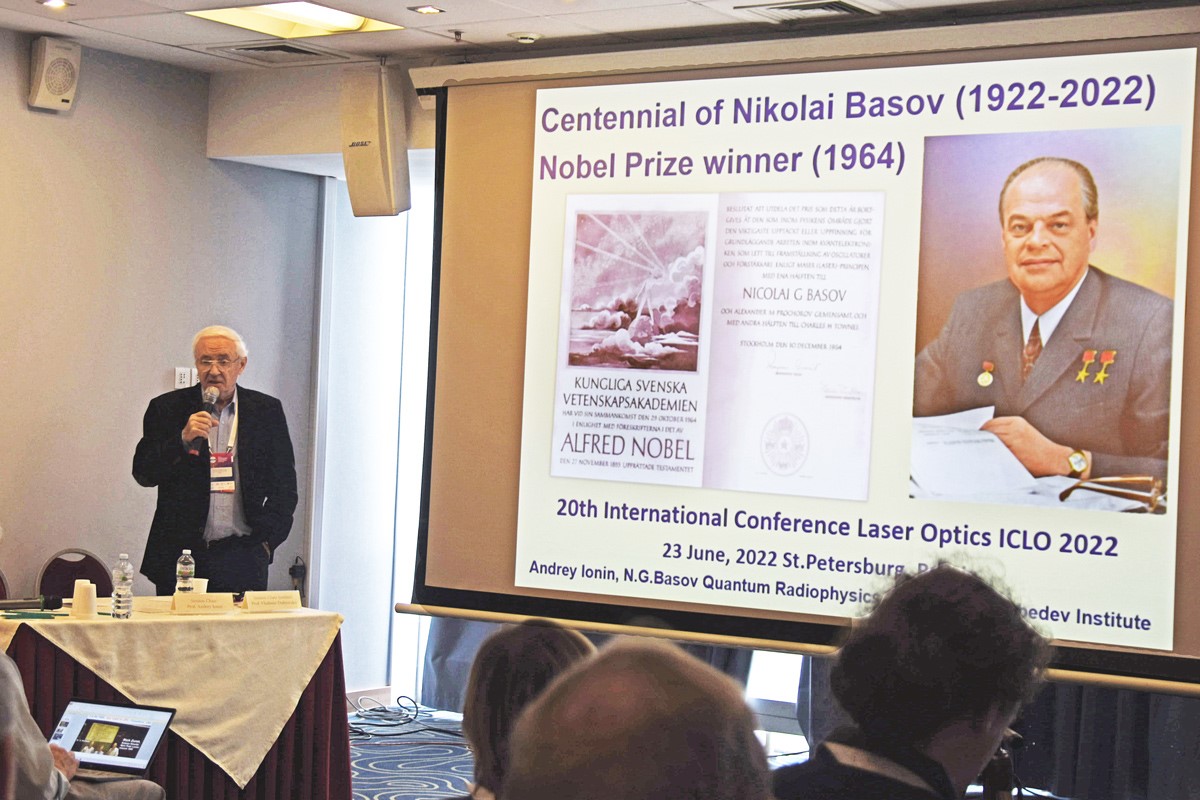

| 04.07.22 | 04.07.2022 Научная Россия. ФИАН на Международной конференции «Оптика лазеров» ICLO 2022: круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Н.Г. Басова |

В рамках 20-й Международной конференции «Оптика лазеров», проходившей в Санкт-Петербурге в конце июня, по инициативе Физического института им. П.Н. Лебедева РАН прошло заседание круглого стола, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося русского физика и организатора науки, лауреата Нобелевской премии по физике, Ленинской премии и Государственной премии СССР, дважды Героя социалистического труда, директора ФИАН с 1973 по 1988 г., основателя Отделения квантовой радиофизики ФИАН, академика Николая Геннадиевича Басова. Н.Г. Басов, наряду с Александром Михайловичем Прохоровым и Чарльзом Таунсом (США), является основоположником новой науки – квантовой электроники, развитие которой привело к созданию лазеров и, по существу, к новой научно-технической революции.

О биографии Н.Г. Басова, фронтовика и студента МИФИ послевоенных лет, суперталантливого исследователя, рассказал А.А. Ионин, руководитель Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова.

С воспоминаниями о совместных работах с академиком Н.Г. Басовым выступили онлайн сотрудники ФИАН:

И.Н. Компанец: «Н.Г. Басов и Отделение квантовой радиофизики ФИАН»,

И.Г. Зубарев: «Н.Г. Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР»,

Ю.В. Сенатский: «Лазер на неодимовом стекле для нагрева плазмы: первые эксперименты в лаборатории Н.Г. Басова (1964-1968)».

Выступили офлайн сотрудники ИОФ РАН:

В.В. Аполлонов: «Дисковый лазер Н.Г. Басова – универсальный лазер на века!»,

С.М. Першин: «Диодный инжекционный лазер Басова-Крохина-Попова открыл новую эру безопасного для глаз зондирования окружающей среды лидаром на основе диодного лазера: к 100-летию со дня рождения Николая Басова»,

а также сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН С.В. Бобашев: «Дружная работа на ”Дельвине 1”, воспоминания о прекрасном времени и прекрасных людях».

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

Разместила Ирина Усик

| 04.07.22 | 04.07.2022 Смотрим. В Пущине состоялся первый фестиваль авангардной музыки и науки "Пульсары" |

Мероприятие проходило под открытым небом.

Концерты и лекции под тарелкой радиотелескопа. Первый фестиваль науки и авангардной музыки под открытым небом прошел в подмосковном Пущине. Подробности у Ирины Разумовской.

На территории Пущинской радиоастрономической обсерватории музыкальный фестиваль проводится впервые. Свободного доступа в обычные дни сюда нет. Как и во все научные институты Пущино, но ради первого фестиваля авангардной музыки и науки сделали исключение. Его создатели, команда молодых людей "Точка 190" – музыканты, ученые, архитекторы – все родом из Пущино. Все – неравнодушны к истории этого наукограда, его укладу, ландшафту. Они преемники тех, кто в советское время радел здесь за насыщенную творческую жизнь: концерты в Доме ученых, фестивали. Вера Воронежская не первый раз притягивает в родные места лучшие коллективы ради популяризации и музыкальной культуры, и местных достопримечательностей. Придумала сделать концертный зал под телескопом, который исследует образование звезд.

"Музыка, действительно, непростая звучала. Мне кажется, ее в концертном зале слушать тяжело. Мы всегда хотим местом дать каике-то зацепки к восприятию музыки. То есть выбирается специальная локация так, чтобы и место и музыка говорила на одном языке", – поделилась куратор фестиваля, музыкант Вера Воронежская.

В программе музыка, которая была вдохновлена наукой: физикой, ботаникой, орнитологией и космосом. Это Арво Пярт, академическая электроника от композиторов Саариахо и Райха, произведение "Небесные механики" Крама и Штокхаузена, второе название – "Созвездия внутри рояля".

Варвара Крюкова, куратор фестиваля, музыкант: "То, что мы делали: кидали линейки, зажимали струны – это все препарированный рояль. Это одна из расширенных техник. Мы привыкли, что по клавиатуре играется пальцами, но композиторы задумали много других способов звукоизвлечения, и можно добавить что-то новое".

Не только познакомить со сложной музыкой самую широкую аудиторию, но и поговорить с ней же и здесь же о науке, которая многим кажется непостижимой – вот основные задачи нового фестиваля "Пульсары". В лекторие – ученые Пущино кратко, доступно и задорно рассказывают о том, чем занимаются в своих лабораториях.

"Спикеры будут разговаривать и рассказывать про методики создания вакцины, почвовед будет рассказывать про мерзлотные почвы, Даша Ветошкина – она биолог-фотосинтетик, она будет рассказывать про фотосинтез, что необычно при обсерватории. Мы специально берем кросс – обмен спикерами, чтобы были разные темы", – рассказал зав. лабораторией роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Антон Попов.

Пульсары – это быстро вращающиеся звезды, которые издают четкий импульс. Этот импульс настолько ритмичен, что порой напоминает музыку, особенно авангардную. Пульсары слушают и ловят телескопы. В том числе и те, что стоят здесь – в Пущино. Но в этот день – на закате – они слушали еще и "Концерт для птиц". Именно так называется произведение, которым завершали первый фестиваль авангардной музыки и науки "Пульсары".

| 04.07.22 | 04.07.2022 Атомная Энергия 2.0. На Международной конференции «Оптика лазеров» ICLO 2022 состоялся круглый стол ФИАН, посвященный 100-летию со дня рождения Н.Г. Басова |

В рамках 20-й Международной конференции «Оптика лазеров», проходившей в Санкт-Петербурге в конце июня, по инициативе Физического института им. П.Н. Лебедева РАН прошло заседание круглого стола, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося русского физика и организатора науки, лауреата Нобелевской премии по физике, Ленинской премии и Государственной премии СССР, дважды Героя Социалистического Труда, директора ФИАН с 1973 по 1988 г., основателя Отделения квантовой радиофизики ФИАН, академика Николая Геннадиевича Басова. Н.Г. Басов, наряду с Александром Михайловичем Прохоровым и Чарльзом Таунсом (США), является основоположником новой науки – квантовой электроники, развитие которой привело к созданию лазеров и, по существу, к новой научно-технической революции.

О биографии Н.Г. Басова, фронтовика и студента МИФИ послевоенных лет, суперталантливого исследователя, рассказал А.А. Ионин, руководитель Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова.

С воспоминаниями о совместных работах с академиком Н.Г. Басовым выступили онлайн сотрудники ФИАН:

И.Н. Компанец: «Н.Г. Басов и Отделение квантовой радиофизики ФИАН»,

И.Г. Зубарев: «Н.Г. Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР»,

Ю.В. Сенатский: «Лазер на неодимовом стекле для нагрева плазмы: первые эксперименты в лаборатории Н.Г. Басова (1964-1968)».

Выступили офлайн сотрудники ИОФРАН:

В.В. Аполлонов: «Дисковый лазер Н.Г.Басова – универсальный лазер на века!»,

С.М. Першин: «Диодный инжекционный лазер Басова-Крохина-Попова открыл новую эру безопасного для глаз зондирования окружающей среды лидаром на основе диодного лазера: к 100-летию со дня рождения Николая Басова», а также сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН С.В. Бобашев: «Дружная работа на «Дельвине 1», воспоминания о прекрасном времени и прекрасных людях».

Источник: ФИАН