СМИ о нас

| 15.12.23 | 14.12.2023 Научная Россия. Академик Евгений Кузнецов: «Мы живем в нелинейном мире» |

Что изучает нелинейная физика? Что представляет собой «блинная теория»? Как с ее помощью можно изучать солнечную погоду и предсказывать появление волн-убийц? Правда ли, что автомобильные пробки помогут изучить торнадо? Об этом рассказывает академик Евгений Александрович Кузнецов, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Евгений Александрович Кузнецов. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Справка

Евгений Александрович Кузнецов — физик-теоретик, специалист в области физики нелинейных явлений и ее приложений, доктор физико-математических наук, академик РАН, главный научный сотрудник сектора математической физики в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Родился 14 мая 1947 года в городе Фрунзе. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы динамики и кинетики нелинейных волн в плазме», в 1980 году — докторскую диссертацию «Устойчивость нелинейных волн и проблема турбулентности». Один из создателей теории волновых коллапсов. Открыл фазово-градиентный механизм образования спайков, имеющий важные приложения в задачах конвекции и генерации коротких импульсов в лазерах. Автор более 200 научных работ, из них две монографии и два учебника. Является заместителем председателя Научного совета РАН по нелинейной динамике. Лауреат премии РАН имени Л.И. Мандельштама — за цикл работ «Волновые коллапсы в плазме, оптике и гидродинамике».

— Евгений Александрович, всю свою научную жизнь вы занимаетесь нелинейной физикой. Как давно человечество поняло, что мы живем в нелинейном мире?

— С XIX в. Такие люди, как Леонард Эйлер, Жозеф Луи Лагранж, Уильям Кельвин, классики гидродинамики, поняли, что все не так просто. С приходом квантовой механики все решили, что эти уравнения линейные. А дальше возникал пазл: как из этой линейной квантовой механики получить нелинейные эффекты? Оказалось, что все нелинейные эффекты возникают для классических волновых полей. И это очень важное обстоятельство.

Я начал свою научную жизнь в новосибирском Академгородке, был в первом выпуске знаменитой физико-математической школы, теперь им. М.А. Лаврентьева. Это был самый большой импульс, почему я оказался в науке. Я поступил в Новосибирский государственный университет, на четвертом-пятом курсах попал в знаменитую лабораторию Роальда Зиннуровича Сагдеева в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Моим научным руководителем был Владимир Евгеньевич Захаров, недавно ушедший из жизни. Это классик всей нелинейной науки.

— Для вас важно, что вы родом из Академгородка?

— Очень важно. Многие мои работы, посвященные нелинейным эффектам, всюду — в плазме, в гидродинамике, в нелинейной оптике, — появились именно там. Сейчас мне за 70, но здесь, в ФИАН я чувствую себя молодым человеком по причине того, что я проработал здесь всего 15 лет. До этого я работал в новосибирском Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, затем — в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, одновременно преподавал в Новосибирском государственном университете, потом работал в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау в Черноголовке. Оттуда Геннадий Андреевич Месяц пригласил нас в ФИАН. Это правильное и хорошее место, потому что это институт, где имеется большое количество различных направлений, и какие-то приложения к технике тоже есть.

— Поговорим о нелинейной физике. Слышала о «блинной теории», которую вы разработали. Что это такое?

— Это интересный вопрос, который может быть сформулирован довольно неожиданно. Представьте себе, что у вас имеется несжимаемая жидкость. Вопрос в том, существуют ли в несжимаемой жидкости сжимаемые объекты.

— Почему возник такой вопрос?

— Этот вопрос возник в связи с тем, что многих давно интересовал коллапс в гидродинамике. Коллапс — это такой процесс, который начинается с гладких начальных условий, а потом возникает какая-то особенность. Классическим примером такого коллапса стала самофокусировка света. Это происходит благодаря нелинейному эффекту. За счет этого возникают большие интенсивности. В гидродинамике это открытый вопрос. Дело в том, что гидродинамика с точки зрения характеризуемости нелинейных свойств есть некая система с предельно сильной нелинейностью, как мы ее называем.

Например, электромагнитные волны, которые распространяются в среде, имеют более или менее слабую нелинейность, поэтому в рамках теории возмущения ее можно изучить. А гидродинамика интересна тем, что это пример сильного нелинейного взаимодействия. Это главный вопрос.

В 1941 г. А.Н. Колмогоров и А.М. Обухов сформулировали задачу о спектре турбулентности в инерционном интервале. Выясняется, что в том интервале, где вы можете забыть о вязкости, а у вас имеется накачка — вы чем-то возбуждаете жидкость, — и существует некий спектр, который сейчас называется колмогоровским. Этот спектр оказывается степенного типа — то есть это зависимость спектра от волновых чисел.

Развитие нашей науки, в том числе моего учителя В.Е. Захарова, показало, что можно рассмотреть волновую турбулентность, отличающуюся от гидродинамической тем, что ее можно исследовать в рамках теории возмущения, и найти решение колмогоровского типа. Эти спектры сейчас называются спектрами Колмогорова — Захарова.

— И в этих жидкостях возникают сжимаемые объекты?

— Да. Возникал вопрос: вот мы переходим к развитой гидродинамической турбулентности. Но тогда, коль скоро она такая предельно сильная, там должны возникать очень сильные эффекты, и один из этих сильных эффектов как раз и есть эффект формирования сжимаемых объектов в виде блинов. Если взять поле завихренности, то выясняется, что оно может сжиматься.

Оказывается, такое же явление есть в магнитной гидродинамике. В частности, приложение этого вопроса в магнитной гидродинамике объясняет очень интересный феномен, который мы исследовали достаточно недавно. Он связан с таким вопросом, как поверхность Солнца.

На поверхности нашего светила среднее магнитное поле составляет порядка 10 Гс. Тем не менее наблюдение магнитного поля показывает, что оно распределено в пространстве неравномерно. И эта неравномерность связана с тем, что там есть конвективные ячейки — те самые, которые возникают, когда вы включаете чайник. Но там имеется магнитное поле. Конвективные ячейки на Солнце гигантские — в среднем 500 тыс. км. Оказывается, конвекция там устроена так: жидкость в каком-то месте всплывает, потом доходит до свободной поверхности конвективной зоны и уходит вниз. Магнитное поле коллапсирует в областях течения, линии которого идут вниз. В этом месте магнитное поле достигает гигантских значений, порядка килогаусса или больше.

— Почему важно это понимать?

— Если посмотреть выше конвективной зоны, то в хромосфере могут возникать пересоединения магнитных силовых линий, которые приводят к вспышкам. Это суперважно с точки зрения солнечно-земной погоды, потому что мы зависим от этого. Ответ на вопрос, который меня волновал, — существуют ли в несжимаемой жидкости сжимаемые объекты — оказался не просто положительным: оказывается, это переносится и на плазму, на конвективную зону Солнца.

— Значит, это касается жидкостей, плазмы… А газов?

— В газах — нет, там сложнее, они с самого начала сжимаемые. А тут несжимаемость — это принципиально новый момент. Он не позволяет до конца развить теорию гидродинамической турбулентности при больших числах Рейнольдса. Имеется несжимаемость, она все портит, но тем не менее возникают новые объекты — эти «блины». Они сжимаются со временем, их размер уменьшается, доходит до вязкости и затухает.

— Какая у них функция?

— Это один из главных вопросов, открытых до сих пор: какова роль этих «блинов»? Причем этих «блинов», как выяснилось, довольно много.

— А как вы их считали?

— Мы решали уравнение, это был численный эксперимент, вполне уникальный, один из лучших в этой области. Разрешение, которого мы достигали, — 2 тыс. с лишним точек в кубике. Это довольно сложно, и мы добились того, о чем я говорю. Произведено около 50 численных экспериментов, в результате которых мы обнаружили много интересного.

— Например?

— Происходит сжатие. Оно устроено так, что завихренность лежит параллельно этому «блину» — в его плоскости. Та же самая ситуация может сложиться и в магнитном поле. В гидродинамике мы до сих пор не поняли, каково взаимодействие этих «блинов». Так что вопросов много.

— Слышала про «блинную теорию» зарождения вселенной Я.Б. Зельдовича. Что это за теория и есть ли тут взаимосвязь с вашими «блинами»?

— Да, у Якова Борисовича Зельдовича одна из его «лебединых» теорий — его «блинная теория» возникновения протогалактик. Представьте: у вас имеется пыль, можно считать, что давление в этой пыли практически равно нулю, и еще у вас имеются какие-то флуктуации. Они всегда растут на нелинейной стадии, что приводит к появлению «блинов». А эти блины — те самые протогалактики.

Но чем отличается наша наука от космологической науки Я.Б. Зельдовича? Главная характеристика, за которой он следил, — плотность, как она меняется, как меняется скорость. Но эта среда с самого начала сжимаемая: пыль-то вы можете сжать. А в гидродинамике у вас возникает несжимаемость, и при этом появляются какие-то сжимаемые объекты, которые есть не что иное, как вихревые линии, и их нелинейная эволюция сводится тоже к «блинам».

Евгений Александрович Кузнецов. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— В чем же отличие?

— В том, что там была одна характеристика — плотность, а здесь целых три компонента завихренности.

— А что общего?

— Чисто геометрически — там «блины» и здесь «блины». Но там — скалярная величина есть плотность и благодаря сжимаемости плотности происходит формирование этих «блинов», а тут возникает объект, связанный с векторным полем, в котором существует завихренность. Это очень важно.

— Почему именно «блины»?

— Это вопрос любопытный. У нас с моим учеником Виктором Петровичем Рубаном была первая работа на эту тему. Мы поставили этот вопрос. Позднее мы поняли, что это связано с некими глубинными свойствами уравнения гидродинамики: там, оказывается, существует симметрия, она существенно влияет на завихренность. Если вы хотите что-то посчитать, эту симметрию надо использовать. Она порождает некоторый закон сохранения, который был известен в начале XIX в., его открыл Огюстен Луи Коши. Потом, спустя почти 50 лет, этим вопросом занялся Уильям Томсон Кельвин. Все забыли про Коши и стали говорить о теореме Кельвина.

— Сама круглая форма блина играет здесь важную роль?

— Она не просто круглая, она обязательно плоская. Это связано с некоей геометрией. Это некий геометрический факт. Представьте линию в трехмерном пространстве, и вот вы хотите ее взять и сместить. Ясно, что смещения вдоль этой линии не меняют ее как таковую. И, чтобы сместить ее, надо ее смещать в нормальном направлении к данной линии.

Оказывается, та же самая ситуация есть в гидродинамике: чтобы сместить вихревую линию, нам нужно иметь нормальный компонент скорости. А тот, который параллелен завихренности, ее не меняет. Жидкость у нас, напомню, несжимаемая. В ней имеются два компонента скорости: один — вдоль завихренности, другой — перпендикулярный. Общая скорость, ее дивергенция равна нулю.

А тут оказывается, что, если вы рассматриваете только движение этих вихревых линий, в них эта дивергенция нормального компонента скорости уже не равна нулю. Оказывается, это и есть то самое — возникает эффект сжимаемости. Поэтому на самом деле в трехмерной задаче обязательно возникает то сжатие, о котором я говорю. Численный эксперимент показывает, что это сжатие. Вообще, если бы мы забыли про вязкость, оно было бы катастрофическим.

— Про Солнце и космическую погоду понятно. А в гидродинамике все это имеет отношение к образованию цунами или волн-убийц?

— Хороший вопрос. Одна из тем, которыми я занимался, был вопрос о коллапсе. Коллапс — это явление образования особенности из гладкого начального условия за конечное время. Так вот, оказывается, самофокусировка света — это и есть один из классических тому примеров. А для волн на воде, где существуют волны-убийцы, тоже есть нелинейность, как и в гидродинамике.

Но там существует много специфики, связанной с колебаниями самой поверхности. Эти колебания давно были отмечены многими мореплавателями. Что представляют собой эти волны-убийцы? Это катастрофическое изменение поверхности. Причем оказывается, что это изменение достигает иногда очень больших амплитуд. Но интересно, что волны-убийцы имеют фантомный характер. Вроде все гладко, и вдруг возникает гигантская волна.

— Насколько я знаю, до сих пор непонятно, почему они возникают?

— Многое непонятно. Я в 1977 г. выполнил модельную работу и нашел некие решения в нелинейном уравнении Шредингера. Это решения бризерного типа — на некоем фоне происходят колебания. Выяснилось, что один из описанных этим решением случаев соответствует волнам-убийцам.

— Можно ли предсказать такие явления с помощью этого уравнения?

— Пока нет. Но к этому необходимо стремиться. Это главный вопрос: какова вероятность появления этих волн? Сейчас этим занимаются многие ученые. Ведь почему они так называются? Они реально опасны с точки зрения судоходства, нефтяных платформ в океане. Они разрушают корабли. Они устроены так, что образуется «яма» и корабль ломается под своей тяжестью. Оказывается, нефтяные танкеры плохо справляются с волнами-убийцами, могут просто разрушиться. Главный вопрос — найти вероятность появления этих волн.

Сначала думали, что это какие-то частные случаи. Но спутниковые наблюдения показывают, что этих волн в Мировом океане много. Одно из мест, где опасно, — южная оконечность Африканского континента. Там постоянно дует ветер из Антарктиды вдоль береговой линии к Мадагаскару и возникает некая турбулентность. На этом фоне появляется модуляционная неустойчивость, порождающая подобные волны. Эти побережья и окрестности опасны с точки зрения судоходства.

— А у нас они случаются?

— Даже в Черном море они иногда бывают. Это некое общее явление, которое может быть порождено волнами на воде. На самом деле выясняется, что волны-убийцы могут быть везде. Вот, например, световолоконные линии связи. Оказывается, если интенсивность света, который по ним проходит, большая, то там тоже возникают волны-убийцы.

— Да вы что?!

— Смотрите: к чему стремятся люди, используя световолоконные линии связи? Они стремятся к тому, чтобы передать как можно больше информации. Каждый бит информации соответствует какому-то импульсу. А если вы хотите достичь большой производительности вашей световолоконной линии, вы должны уменьшить расстояние между этими импульсами.

И, как только вы начинаете уменьшать это расстояние, начинают срабатывать нелинейные эффекты. Эти эффекты, оказывается, сродни волнам на воде! Фактически это означает, что может произойти разрушение информации, разрушение этих битов. Этот вопрос многие изучают численно.

— Такое уже происходило?

— Бывало по-разному. Один из путей развития — интенсивность брали маленькую, и нелинейные эффекты были небольшими, слабыми. Боролись не с ними, а с затуханиями. Например, какая-нибудь трансатлантическая линия. Чтобы передать сигнал, там надо поставить некоторые источники, поддерживающие соответствующий импульс. Нужно использовать усилители.

Но на больших расстояниях нелинейный эффект тем не менее оказывается существенным. Иными словами: при распространении света в световолокне нам обязательно нужно восстанавливать сигнал, так как там идут ошибки, что приводит к потере информации.

Но есть другой момент, который был реализован в Австралии. Связан он с солитонами. Солитоны — это уединенные волны, которые распространяются, в частности, на поверхности воды. Их открыл Бертран Рассел в XIX в. Оказывается, в световолокне тоже могут распространяться такие солитоны. Один солитон может быть рассмотрен как один бит, это один такой импульс.

А дальше возникает некая солитонная наука. Этот проект был реализован в Австралии, где передача информации была основана на распространении оптических солитонов. Но если вы стремитесь к увеличению плотности информации, вы будете приближать импульсы друг к другу, они будут неустойчивыми. И эта неустойчивость порождает волны-убийцы.

— Что вы сейчас делаете как ученый в этом направлении, какими исследованиями занимаетесь?

— Сейчас меня интересует вопрос относительно некоего наблюдения, которое я сделал вместе со своим молодым соавтором. Речь идет о механизме возникновения торнадо. Почему образуются торнадо? Одна из гипотез: эффект связан с твердой поверхностью. Если вы рассмотрите течение вдоль этой твердой поверхности, то это то же самое явление, что и возникновение автомобильных пробок. Там возникает, как мы называем, опрокидывание, которое, по моей гипотезе, отвечает за возникновение торнадо. Это не гигантский тайфун, это более мелкое явление, но оно тоже страшное, разрушительное.

Мы поняли, каков механизм зарождения таких торнадо. Происходит некое сжатие типа пробки, но при этом жидкость или газ начинают двигаться по отношению к поверхности перпендикулярно. При этом порождается завихренность. Такой «засос» приводит к тому, что все это начинает еще и вращаться.

— Выходит, пробки могут быть еще чем-то полезны — с их помощью можно изучать торнадо!

— Вопрос с автомобильными пробками возник на заре автомобилизации в Америке. Для борьбы были придуманы светофоры — чтобы остановить поток. Это явление такое же, как и в газовой динамике. У вас имеется газ, вы открыли заслонку — и не возникает никакого опрокидывания. Это и есть борьба с пробками. Но она заканчивается довольно быстро. Тем не менее на каком-то конкретном расстоянии это работает.

— А можно придумать такой «светофор» для торнадо?

— Хороший вопрос. Светофор определяется тем, как устроено течение вдоль границы. Может оказаться так, что при некоторых условиях торнадо возникает, а при некоторых — нет. Это важно. Эти условия могут быть явным образом математически сформулированы. Мы еще не понимаем до конца, как все устроено. Чтобы решить эту задачу при нормальных физических условиях, требуется гигантский численный счет. На некоторых моделях мы умеем это делать. А что происходит в действительности — задача, над которой мы сейчас работаем. Думаю, со временем мы ее решим.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

https://scientificrussia.ru/articles/akademik-evgenij-kuznecov-my-zivem-v-nelinejnom-mire

| 13.12.23 | 13.12.2023 Научная Россия. ФИАН на Конгрессе молодых ученых 2023 в «Сириусе» |

Сотрудники Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН приняли участие в работе Третьего Конгресса молодых ученых (КМУ-2023), проходившего 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства федеральной территории «Сириус».

Конгресс является ежегодным ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и государства.

Делегацию возглавил руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН Андрей Наумов, выступивший спикером на нескольких сессиях Конгресса: «Новые подходы в развитии наукоградов Российской Федерации и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом», «Научное оборудование: российские решения для комфортной и эффективной работы», «Современная медицинская наука для повышения качества жизни в России». В ходе обсуждений были затронуты вопросы оснащения научных лабораторий современным экспериментальным оборудованием с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета РФ. Весьма актуальными стали обсуждение и подготовка предложений по формированию новых подходов к развитию наукоградов и других наукоемких территорий Российской Федерации. Большое внимание было уделено стратегиям развития научной деятельности для молодых ученых.

Во второй раз в рамках Конгресса проходила выставка «Наша Лаба» – инициативный проект, реализованный Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, усилиями которых совместно с отечественными производителями, научными организациями и коммерческими компаниями создан и постоянно пополняется народный каталог научного оборудования и расходных материалов. Сотрудниками ФИАН был подготовлен выставочный стенд и представлены разработки в области лазерных технологий, фотоники и сенсорики. В презентации стенда участвовали ученый секретарь ТОП ФИАН вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Камиль Каримуллин, руководитель Отдела Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Антон Залыгин и заведующий лабораторией квантовых излучателей Отдела перспективной фотоники и сенсорики ТОП ФИАН, вк.н.с., к.ф.-м.н. Максим Еремчев.

Основным выставочным экспонатом стал компактный высококогерентный перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором для спектроскопии высокого разрешения (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Такие лазеры используются в прецизионной спектроскопии и квантовой оптике, в т.ч. для лазерного охлаждения атомов рубидия. Ультрахолодные атомные ансамбли являются мощнейшим инструментом многих современных экспериментов в области квантовых технологий и фундаментальных исследований.

Большое внимание участников привлек медицинский лазерный аппарат на парах меди для микрохирургических операций в области дерматологии, косметологии, гинекологии, онкологии и офтальмологии (Лаборатория медицинской лазерной техники, Отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН). Аппарат является примером многолетнего опыта разработок и производства высокотехнологичного лазерного оборудования, а также клинического опыта использования лазерных технологий и имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В настоящее время коллектив разработчиков проходит процедуру сертификации на предмет соответствия аппарата актуальным требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям.

За три дня работы Конгресса стенд ФИАН посетило большое количество участников, в т.ч. представители иностранных делегаций. Были установлены контакты с представителями научных и образовательных организаций, коммерческих и производственных компаний из Республики Беларусь, а также из Москвы, Владивостока, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар и других городов России. Разработки Физического института были презентованы председателю комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву и вице-президенту Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрию Курочкину, с которыми обсуждались в том числе организационные вопросы возможности коммерциализации научно-технических разработок в рамках уставной деятельности государственных бюджетных учреждений науки.

В подготовке стенда и выставочных образцов приняли участие сотрудники Лаборатории стандартов частоты: заведующий лабораторией, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Сергей Зибров, вк.н.с., к.ф.-м.н. Мария Васьковская, вк.н.с. Дмитрий Чучелов, вк.м.н.с. Кирилл Сабакарь, заведующий лабораторией медицинской лазерной техники Отдела Технопарк ТОП ФИАН, вк.в.н.с., к.ф.-м.н. Игорь Пономарев, заведующий лабораторией новых фотонных материалов, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Сергей Бедин.

Руководитель ТОП ФИАН Андрей Наумов и вк.м.н.с. лаборатории новых фотонных материалов Наталья Ковалец приняли участие в выездной Школе научных лидеров, организованной при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. В рамках Школы состоялись научно-образовательные интенсивы и лекции с участием ведущих ученых и популяризаторов науки, среди которых были: академик РАН, вице-президент РАН Степан Калмыков, академик РАН, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Горбунова, член-корреспондент РАН Андрей Наумов, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики МГУ им. М.В. Ломоносова, к.х.н. Алексей Тарасов, начальник управления развития научной деятельности Департамента образования и науки города Москвы Елена Павличева, начальник аналитического управления Департамента образования и науки города Москвы Арина Сафуановна и многие другие. При активном участии представителей сообщества молодых ученых Москвы были рассмотрены актуальные проблемы науки и образования: «Поддержка и развитие научного потенциала Москвы», «Ученые в школе: образование в эпоху смены технологического уклада», «Актуальные научные проблемы: роль Российской академии наук», «Международное научное сообщество», «Приемы взаимодействия со школьниками и удержания внимания», «Проблемы будущей среды обитания человечества и возможные научные решения» и многие другие.

Наталья Ковалец приняла участие в работе тематической сессии «Женщины в науке: тенденции и перспективы». Данная тема также привлекла большое внимание в связи с задачами Десятилетия науки и технологий, связанными с развитием кадрового научного потенциала, в т.ч. отдельными мерами поддержки женщин-ученых.

Еще одним интересным проектом, реализованным на КМУ, стала «Научная гостиная», представляющая собой инновационный формат популяризации наукоцентричного взгляда на мир, диалога между учеными и с учеными. В тематической секции «100 вопросов академику» Андрей Наумов ответил на вопросы аудитории, связанные с его биографией, карьерой ученого, преподавателя, популяризатора науки и связи профессиональной деятельности ученых с Российской академией наук.

Для участников КМУ-2023 были организованы многочисленные культурные и спортивные мероприятия и мастер-классы. Вечером 28 ноября состоялась игра «Что? Где? Когда?» с участием знатоков клуба и молодых ученых. В игре приняли участие Андрей Наумов, выступивший за команду Российской академии наук, и Антон Залыгин, вошедший в состав команды молодых ученых, занявшей 3-е место в игре.

Участие в мероприятиях, подобных Конгрессу молодых ученых, дает возможность быть в курсе важных и актуальных проблем, стоящих перед российской наукой в современных условиях. Для молодых сотрудников института, независимо от того, занимаются они фундаментальной наукой или прикладными разработками, это знакомство с накопленным опытом и современными тенденциями развития научных знаний и ценная возможность понять свою собственную позицию и востребованность среди научного сообщества.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/fian-na-kongresse-molodyh-ucenyh-2023-v-siriuse

| 13.12.23 | 12.12.2023 Платформа «Содружество». Обсуждение вопросов подготовки национальной олимпиады по финансовой безопасности для таджикских школьников в 2024-м году |

Сегодня в дистанционном формате представители Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), Российско-Таджикского (Славянского) университета и МУМЦФМ обсудили вопросы подготовки национальной олимпиады по финансовой безопасности для таджикских школьников в 2024-м году.

В Республике Таджикистан она пройдет уже второй раз – в 2023 году был запущен пилотный проект по проведению национальной олимпиады по финансовой безопасности, в которой приняли участие свыше тысячи учащихся старших классов.

Национальные олимпиады в странах-участницах Международной олимпиады по финансовой безопасности – важный элемент для развития и расширения олимпиадного движения.

https://sodrujestvo.org/news/obsuzhdenie-voprosov-podgotovki-natsionalnoi-olimp

| 13.12.23 | 12.12.2023 Телеграм-канал МУМЦФМ. Подготовка Олимпиады для таджикских школьников в 2024-м году |

Сегодня в дистанционном формате представители Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), Российско-Таджикского (Славянского) университета и МУМЦФМ обсудили вопросы подготовки национальной олимпиады по финансовой безопасности для таджикских школьников в 2024-м году.

В Республике Таджикистан она пройдет уже второй раз – в 2023 году был запущен пилотный проект по проведению национальной олимпиады по финансовой безопасности, в которой приняли участие свыше тысячи учащихся старших классов.

Национальные олимпиады в странах-участницах Международной олимпиады по финансовой безопасности – важный элемент для развития и расширения олимпиадного движения

| 13.12.23 | 12.12.2023 Научная Россия. Итоги первой Зимней школы по финансовой безопасности в «Сириусе» |

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов – новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9-11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь.

Для старшеклассников были организованы лекции, семинары и практикумы по двум направлениям. В математический учебный блок вошли входное тестирование и разбор заданий, а также занятия по темам «Графы», «Вероятность», «Последовательные испытания», «Случайная изменчивость», «Комбинаторика», «Сходимость частоты к вероятности», «Откуда берется везение», «Закон больших чисел и статистическая устойчивость», «Случайное блуждание». Гуманитарный блок включал входное тестирование с последующим разбором его заданий; лекции «Зачем человеку мыслить в век ИИ», «Основные финансовые инструменты и безопасное управление ими», «Основы правового регулирования финансовой безопасности в России», «Социальная инженерия и другие виды мошенничества» и «Современные проблемы биологии», а также «Вопросы финансовой безопасности в медиапространстве».

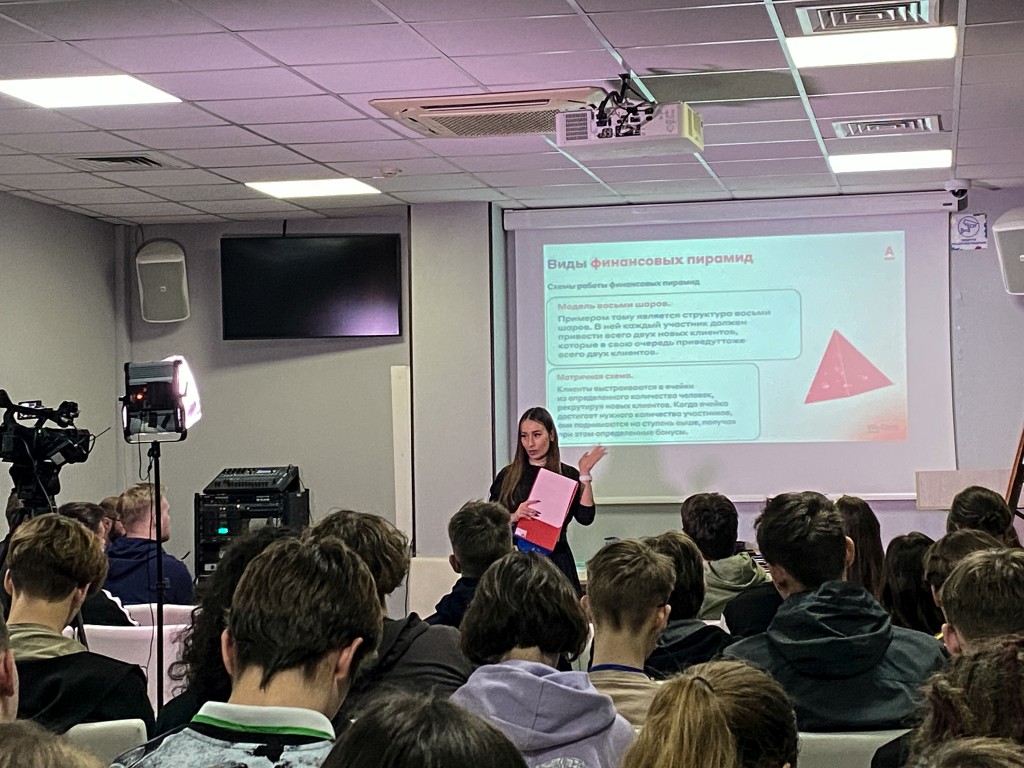

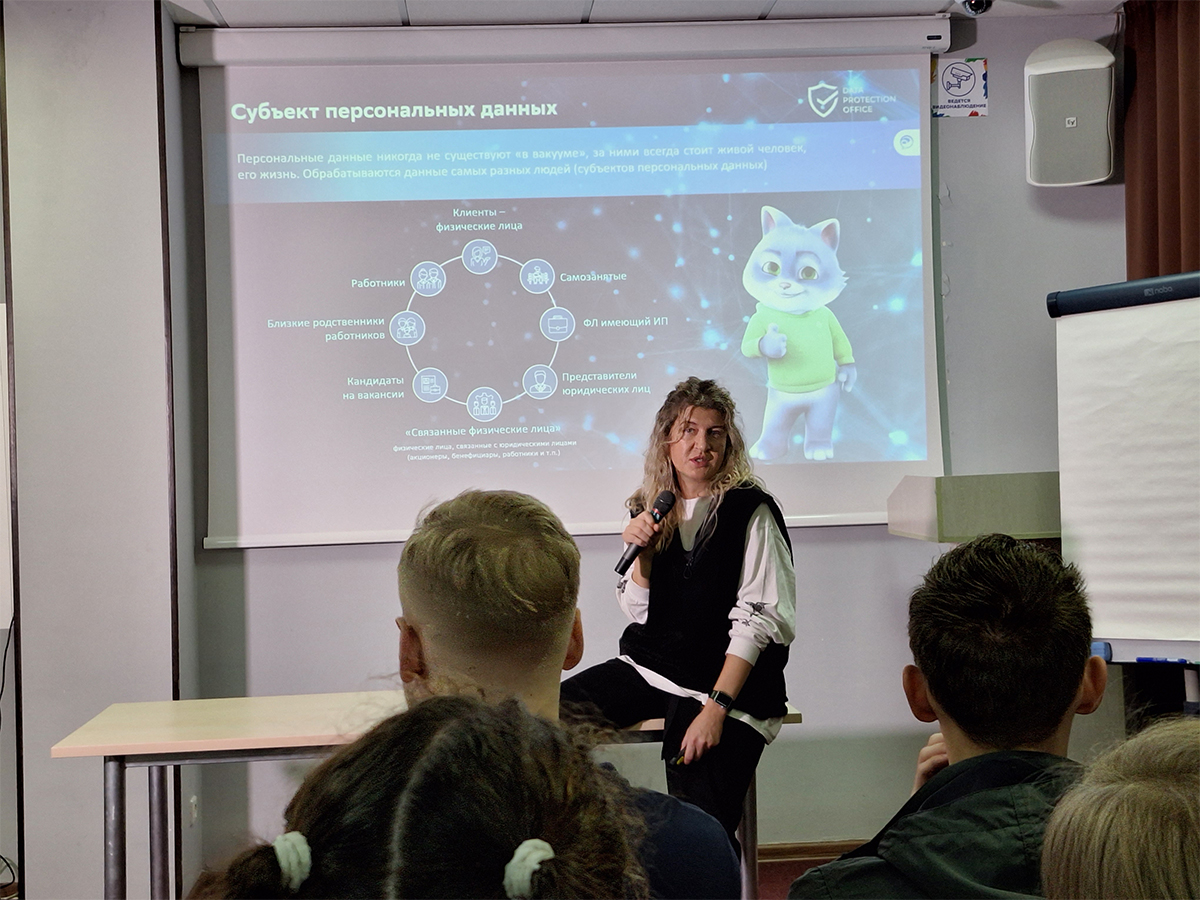

В рамках Школы прошел цикл мастер-классов ведущих специалистов-практиков из сферы высоких технологий и банковского сектора. Выступления экспертов были посвящены борьбе с киберпреступностью. Наталья Пшеничная из Альфа-Банка напомнила о самых известных финансовых пирамидах, об их видах и принципах работы. Особый интерес у школьников вызвала тема киберпреступлений в онлайн-играх, а также мошенничества с криптовалютой. Полина Литовченко (Сбербанк) рассказала участникам Школы об особенностях защиты персональных данных. Андрей Сиденко, представлявший Лабораторию Касперского, в своем выступлении особое внимание уделил безопасности мобильных устройств.

78 школьников также приняли участие в соревнованиях по проведению финансового расследования, включавших отборочные игры и финал. Данный кибертурнир проводился на обучающей системе «Графус». Кроме того, для всех участников Школы прошел двухдневный турнир по интеллектуальной настольной игре «Финансовый разведчик».

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили обширную культурно-развлекательную программу: экскурсии по Олимпийскому парку и Красной Поляне, прогулки на море, посещение планетария «Сириус» и бассейна, а также ежедневные активности с вожатыми.

В рамках Зимней школы 2023 состоялся круглый стол «Подготовка школьников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности». В мероприятии участвовали руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Сергеевна Шемякина, заместитель директора ФИАН Олег Викторович Иванов, а также Л.Н. Сафронова (МБОУ Школа № 32 г. Донецка), М.Л. Съедина (МБОУ Средняя школа № 4 г. Макеевки ДНР), И.В. Довбня (МБОУ Шахтерская средняя школа № 4), А.А. Данишевская (ГУ ЛНР ЛОУСОШ № 4), С.Н. Панфилова (ГБОУ Херсонской обл. Стрелковская школа Генического муниципального округа), М.С. Верик (ГКУ ЗО Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Героя Советского Союза Гагарина Ю.А. г. Мелитополь), Е.А. Чумаченко (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)), Н.В. Корчинская (ГБОУ ДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования).

12 учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности, проведенной Центром межолимпиадной подготовки, – это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

По мнению руководителя Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марины Шемякиной, опыт проведения Зимней школы свидетельствует об интересе участников к таким мероприятиям: «Школьники принимают самое активное участие в учебных занятиях. Выездные школы позволяют расширить кругозор учащихся, познакомить их с новыми прикладными областями знаний и актуальными профессиями в сфере финансовой безопасности. Такие мероприятия могут стать стимулом для формирования образовательной траектории и дальнейшего выбора профессии».

https://scientificrussia.ru/articles/itogi-pervoj-zimnej-skoly-po-finansovoj-bezopasnosti-v-siriuse

| 13.12.23 | 12.12.2023 ВКонтакте Росфинолимп. Зимняя школа по финансовой безопасности 2023 |

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов – новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9-11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь.

12 учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности – это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

| 13.12.23 | 12.12.2023 ВКонтакте МУМЦФМ. Зимняя школа по финансовой безопасности 2023 |

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов – новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9-11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь.

12 учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности – это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов – новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9-11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь.

Для старшеклассников были организованы лекции, семинары и практикумы по двум направлениям. В математический учебный блок вошли входное тестирование и разбор заданий, а также занятия по темам «Графы», «Вероятность», «Последовательные испытания», «Случайная изменчивость», «Комбинаторика», «Сходимость частоты к вероятности», «Откуда берется везение», «Закон больших чисел и статистическая устойчивость», «Случайное блуждание». Гуманитарный блок включал входное тестирование с последующим разбором его заданий; лекции «Зачем человеку мыслить в век ИИ», «Основные финансовые инструменты и безопасное управление ими», «Основы правового регулирования финансовой безопасности в России», «Социальная инженерия и другие виды мошенничества» и «Современные проблемы биологии», а также «Вопросы финансовой безопасности в медиапространстве».

В рамках Школы прошел цикл мастер-классов ведущих специалистов-практиков из сферы высоких технологий и банковского сектора. Выступления экспертов были посвящены борьбе с киберпреступностью. Наталья Пшеничная из Альфа-Банка напомнила о самых известных финансовых пирамидах, об их видах и принципах работы. Особый интерес у школьников вызвала тема киберпреступлений в онлайн-играх, а также мошенничества с криптовалютой. Полина Литовченко (Сбербанк) рассказала участникам Школы об особенностях защиты персональных данных. Андрей Сиденко, представлявший Лабораторию Касперского, в своем выступлении особое внимание уделил безопасности мобильных устройств.

78 школьников также приняли участие в соревнованиях по проведению финансового расследования, включавших отборочные игры и финал. Данный кибер-турнир проводился на обучающей системе «Графус». Кроме того, для всех участников Школы прошел двухдневный турнир по интеллектуальной настольной игре «Финансовый разведчик».

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили обширную культурно-развлекательную программу: экскурсии по Олимпийскому парку и Красной поляне, прогулки на море, посещение планетария «Сириус» и бассейна, а также ежедневные активности с вожатыми.

В рамках Зимней школы 2023 состоялся круглый стол «Подготовка школьников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности». В мероприятии участвовали руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Сергеевна Шемякина, заместитель директора ФИАН Олег Викторович Иванов, а также Л.Н. Сафронова (МБОУ Школа №32 г. Донецка), М.Л. Съедина (МБОУ Средняя школа №4 г. Макеевки ДНР), И.В. Довбня (МБОУ Шахтерская средняя школа №4), А.А. Данишевская (ГУ ЛНР ЛОУСОШ №4), С.Н. Панфилова (ГБОУ Херсонской обл. Стрелковская школа Генического муниципального округа), М.С. Верик (ГКУ ЗО Средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза Гагарина Ю.А. г. Мелитополь), Е.А. Чумаченко (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)), Н.В. Корчинская (ГБОУ ДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования).

12 учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности, проведенной Центром межолимпиадной подготовки – это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

По мнению руководителя Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марины Шемякиной, опыт проведения Зимней школы свидетельствует об интересе участников к таким мероприятиям: «Школьники принимают самое активное участие в учебных занятиях. Выездные школы позволяют расширить кругозор учащихся, познакомить их с новыми прикладными областями знаний и актуальными профессиями в сфере финансовой безопасности. Такие мероприятия могут стать стимулом для формирования образовательной траектории и дальнейшего выбора профессии».

| 13.12.23 | 12.12.2023 Платформа «Содружество». Итоги первой Зимней школы по финансовой безопасности в «Сириусе» |

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов – новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9-11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь.

Для старшеклассников были организованы лекции, семинары и практикумы по двум направлениям. В математический учебный блок вошли входное тестирование и разбор заданий, а также занятия по темам «Графы», «Вероятность», «Последовательные испытания», «Случайная изменчивость», «Комбинаторика», «Сходимость частоты к вероятности», «Откуда берется везение», «Закон больших чисел и статистическая устойчивость», «Случайное блуждание». Гуманитарный блок включал входное тестирование с последующим разбором его заданий; лекции «Зачем человеку мыслить в век ИИ», «Основные финансовые инструменты и безопасное управление ими», «Основы правового регулирования финансовой безопасности в России», «Социальная инженерия и другие виды мошенничества» и «Современные проблемы биологии», а также «Вопросы финансовой безопасности в медиапространстве».

В рамках Школы прошел цикл мастер-классов ведущих специалистов-практиков из сферы высоких технологий и банковского сектора. Выступления экспертов были посвящены борьбе с киберпреступностью. Наталья Пшеничная из Альфа-Банка напомнила о самых известных финансовых пирамидах, об их видах и принципах работы. Особый интерес у школьников вызвала тема киберпреступлений в онлайн-играх, а также мошенничества с криптовалютой. Полина Литовченко (Сбербанк) рассказала участникам Школы об особенностях защиты персональных данных. Андрей Сиденко, представлявший Лабораторию Касперского, в своем выступлении особое внимание уделил безопасности мобильных устройств.

478 школьников также приняли участие в соревнованиях по проведению финансового расследования, включавших отборочные игры и финал. Данный кибер-турнир проводился на обучающей системе «Графус». Кроме того, для всех участников Школы прошел двухдневный турнир по интеллектуальной настольной игре «Финансовый разведчик».

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили обширную культурно-развлекательную программу: экскурсии по Олимпийскому парку и Красной поляне, прогулки на море, посещение планетария «Сириус» и бассейна, а также ежедневные активности с вожатыми.

В рамках Зимней школы 2023 состоялся круглый стол «Подготовка школьников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности». В мероприятии участвовали руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Сергеевна Шемякина, заместитель директора ФИАН Олег Викторович Иванов, а также Л.Н. Сафронова (МБОУ Школа №32 г. Донецка), М.Л. Съедина (МБОУ Средняя школа №4 г. Макеевки ДНР), И.В. Довбня (МБОУ Шахтерская средняя школа №4), А.А. Данишевская (ГУ ЛНР ЛОУСОШ №4), С.Н. Панфилова (ГБОУ Херсонской обл. Стрелковская школа Генического муниципального округа), М.С. Верик (ГКУ ЗО Средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза Гагарина Ю.А. г. Мелитополь), Е.А. Чумаченко (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)), Н.В. Корчинская (ГБОУ ДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования).

12 учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности, проведенной Центром межолимпиадной подготовки – это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

По мнению руководителя Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марины Шемякиной, опыт проведения Зимней школы свидетельствует об интересе участников к таким мероприятиям:

«Школьники принимают самое активное участие в учебных занятиях. Выездные школы позволяют расширить кругозор учащихся, познакомить их с новыми прикладными областями знаний и актуальными профессиями в сфере финансовой безопасности. Такие мероприятия могут стать стимулом для формирования образовательной траектории и дальнейшего выбора профессии».

https://sodrujestvo.org/news/itogi-pervoi-zimnei-shkoly-po-finansovoi-bezopasno

| 13.12.23 | 11.12.2023 Лазерный мир. Полупроводниковые лазерные технологии обсудили на симпозиуме в ФИАН |

С 29 ноября по 1 декабря 2023 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошел IX Международный симпозиум по когерентному оптическому излучению полупроводниковых соединений и структур (КОИПСС), который был посвящен памяти выдающегося физика и организатора Симпозиума академика Олега Николаевича Крохина.

КОИПСС проводится регулярно каждые два года и является научным форумом, в котором участвуют все ведущие научные учреждения, работающие по современным направлениям фундаментальных исследований в области полупроводниковых лазеров и лазерных технологий.

К рассматриваемым на Симпозиуме разделам относятся: полупроводниковые лазеры на гетероструктурах, полупроводниковые лазеры на гетероструктурах с оптической и электронной накачкой, униполярные полупроводниковые лазеры, исследование мощного когерентного излучения инжекционных лазеров, перспективные направления создания оптических когерентных источников, технологии с использованием полупроводниковых лазеров, включая биомедицинские применения и др.

Организаторами Симпозиума традиционно выступают Отделение физических наук РАН, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и журнал «Квантовая электроника».

На КОИПСС-2023 было представлено 6 пленарных, 10 приглашенных, 8 устных и 45 стендовых докладов, в том числе молодежных и студенческих научных работ. В работе Симпозиума приняли участие 168 человек, был представлен широкий круг научных и производственных организаций как России, так и ближнего зарубежья: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Институт физики микроструктур РАН, Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, ИЛФИ РФЯЦ ВНИИЭФ, РФЯЦ ВНИИТФ, АО «НИИ «Полюс им. М.Ф. Стельмаха», АО «Нолатех», ООО «ЛАССАРД», ООО НПП «Инжект», ООО «ОПТОН», Группа компаний «Т8», АО «Лазер Сервис», ФКП «ГЛП «Радуга», МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, МФТИ, Владимирский ГУ, Астраханский ГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Саровский физико-технический институт (филиал НИЯУ МИФИ), Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси».

На открытии, которое состоялось 29 ноября в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, выступили директор ФИАН, член-корреспондент РАН Н.Н. Колачевский и научный руководитель Института лазерной физики СО РАН, председатель Программного комитета академик С.Н. Багаев. В режиме онлайн участников КОИПСС-2023 поприветствовали вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН академик Ю.Н. Кульчин и главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН академик Р.А. Сурис.

В первый день Симпозиума прошел Круглый стол, посвященный развитию научных направлений, у истоков которых стоял академик Олег Николаевич Крохин. В рамках Круглого стола с докладами выступили И.Г. Зубарев (ФИАН, Москва) «О.Н. Крохин – выдающийся ученый и учитель», Г.Т. Микаелян (ООО «ЛАССАРД», Обнинск) «Мощные полупроводниковые лазеры и технологии их производства», С.А. Бельков (ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) «Лазерный термоядерный синтез», Е.Р. Корешева (ФИАН, Москва) «Памяти академиков Н.Г. Басова и О.Н. Крохина. Прорывы в исследованиях и разработках в области ИТС», С.Ю. Гуськов (ФИАН, Москва) «Современные достижения в лазерном термоядерном синтезе».

Для каждого участника Симпозиума представилась возможность прикоснуться к истории становления и развития полупроводниковой квантовой электроники, лазерного термоядерного синтеза и физики взаимодействия лазерного излучения с веществом. В Круглом столе принял участие один из идеологов полупроводниковых лазеров Юрий Михайлович Попов. Он совместно с О.Н. Крохиным и Н.Г. Басовым стоял у истоков создания первого полупроводникового квантового генератора.

Программу второго дня открыл пленарный доклад Н.А. Пихтина (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург) «Лазерные диоды диапазона длин волн 900-2000 нм для различных применений». Доклады второго дня были посвящены основным направлениям развития полупроводниковых лазеров, нацеленным на улучшение выходных характеристик лазерного излучения, расширению покрываемого спектрального диапазона и конструктивной реализации для их практического применения. Второй день завершился стендовой секцией, которая прошла в очном и онлайн-форматах. Программа третьего дня была дополнена докладами практического применения лазерного излучения.

На Симпозиуме широко были представлены ведущие научные, научно-производственные и производственные организации в области полупроводниковой квантовой электроники.

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) был представлен докладами В.И. Козловского «Полупроводниковый дисковый лазер на основе гетероструктуры InGaP/AlGaInP с прямой накачкой квантовых ям, излучающий на длине волны 640 нм», Е.А. Чешева «Технология отечественной лазерной керамики и перспективы твердотельных лазеров на ее основе», Х.Х. Кумыкова «Анализ возможности применения многосердцевинного оптического волновода с коническим сужением сердцевин в качестве дифракционного оптического элемента».

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) был представлен докладами Н.А. Пихтина «Лазерные диоды диапазона длин волн 900-2000 нм для различных применений», С.О. Слипченко «Импульсные полупроводниковые лазеры для дальномеров и ЛИДАРов времяпролетного типа», З.Н. Соколовой «Режимы излучения в лазерах на квантовых ямах», И.В. Орешко «Исследования характеристик мод резонатора полупроводникового лазера на основе двумерного фотонного кристалла».

АО «НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха» (Москва) представлен докладами А.А. Мармалюка «Полупроводниковые лазеры на основе гетероструктур AlGaInAs/InP», М.А. Ладугина «Мощные лазеры ближнего ИК диапазона: система материалов, конструкция и технология гетероструктур», Н.В. Гультикова «Внутренний квантовый выход люминесценции Al-содержащих и Al-free гетероструктур», К.А. Подгаецкого «Квантовые каскадные лазеры с высокоотражающими и просветляющими диэлектрическими покрытиями».

Институт физики микроструктур РАН (Нижний Новгород) представлен докладом В.Н. Шастина «Активные среды ТГц диапазона в объемных полупроводниках».

Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород) представлен докладом Вл.В. Кочаровского «Analytic nonlinear theory of the single-mode lasing with due account for a self-consistent grating of the population inversion».

АО «Нолатех» (Москва) представлено докладом В.П. Дураева «Одночастотные перестраиваемые полупроводниковые лазеры с внешним резонатором на длину волны 1550 нм».

В рамках Симпозиума была открыта выставка картин О.Н. Крохина. На экспозиции, организатором которой выступила дочь академика Наталья Олеговна Крохина, представлено более 20 работ. Среди тем – пейзажи, натюрморты и творческие копии. Участники мероприятия отметили, что представленные на выставке картины – это мир учёного, его мечты и воспоминания.

По результатам КОИПСС-2023 принято решение о необходимости дальнейшего проведения Симпозиума, усилении работы по развитию научных школ и производственных мощностей в России по полупроводниковой квантовой электронике и публикации отдельных работ в виде научных статей в журнале «Квантовая электроника».

Источник: https://scientificrussia.ru/articles/itogi-ix-mezdunarodnogo-simpoziuma-koipss-2023