СМИ о нас

| 19.12.23 | 19.12.2023 Телеграм-канал РАН. Определён механизм повреждения кристаллической решетки алмаза |

Механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения подобных QR-коду уникальных меток с помощью лазера, определили учёные ФИАН @lpi_ras.

Существующие методы регистрации природных алмазов недостаточно надёжны. Альтернатива — фотолюминесцентная маркировка с использованием очень коротких лазерных импульсов. Лазер меняет атомную структуру содержащихся в камне примесей (например, азота) и создает внутри камня на атомном уровне микрорисунок.

Исследователи выяснили, что под действием лазера в кристаллической решетке алмаза возникают колебания атомов кристалла — атом углерода покидает узел, уходя в междоузлие оставляя на прежнем месте пустоту. Эти дефекты взаимодействуют с примесными атомами азота, изменяя их структуру и спектр поглощения.

При этом возбуждаемые лазером колебания части решёток кристалла одновременно можно использовать для диагностики состояния решётки, например, для определения концентрации дефектов. Т.о. метод позволяет не только наносить микроповреждения, но и отслеживать их.

Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии.

| 19.12.23 | 18.12.2023 Российская академия наук. Итоги первой Зимней школы по финансовой безопасности в «Сириусе» |

С 25 ноября по 6 декабря 2023 года на федеральной территории «Сириус» впервые прошла Зимняя школа в рамках подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Организатором Зимней школы 2023 выступил Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов — новое структурное подразделение Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Центр межолимпиадной подготовки создан в этом году на базе ФИАН в целях развития олимпиадного движения по финансовой безопасности по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Зимней школе по финансовой безопасности приняли участие ученики 9–11 классов из разных регионов Российской Федерации, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь. Более половины участников представляли новые территории.

Для старшеклассников были организованы лекции, семинары и практикумы по двум направлениям. В математический учебный блок вошли входное тестирование и разбор заданий, а также занятия по темам «Графы», «Вероятность», «Последовательные испытания», «Случайная изменчивость», «Комбинаторика», «Сходимость частоты к вероятности», «Откуда берётся везение», «Закон больших чисел и статистическая устойчивость», «Случайное блуждание». Гуманитарный блок включал входное тестирование с последующим разбором его заданий; лекции «Зачем человеку мыслить в век ИИ», «Основные финансовые инструменты и безопасное управление ими», «Основы правового регулирования финансовой безопасности в России», «Социальная инженерия и другие виды мошенничества» и «Современные проблемы биологии», а также «Вопросы финансовой безопасности в медиапространстве».

В рамках Школы прошел цикл мастер-классов ведущих специалистов-практиков из сферы высоких технологий и банковского сектора. Выступления экспертов были посвящены борьбе с киберпреступностью. Наталья Пшеничная из Альфа-Банка напомнила о самых известных финансовых пирамидах, об их видах и принципах работы. Особый интерес у школьников вызвала тема киберпреступлений в онлайн-играх, а также мошенничества с криптовалютой. Полина Литовченко (Сбербанк) рассказала участникам Школы об особенностях защиты персональных данных.

Андрей Сиденко, представлявший Лабораторию Касперского, в своем выступлении особое внимание уделил безопасности мобильных устройств.

Семьдесят восемь школьников также приняли участие в соревнованиях по проведению финансового расследования, включавших отборочные игры и финал. Этот кибер-турнир проводился на обучающей системе «Графус». Кроме того, для всех участников Школы прошел двухдневный турнир по интеллектуальной настольной игре «Финансовый разведчик».

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили обширную культурно-развлекательную программу: экскурсии по Олимпийскому парку и Красной поляне, прогулки на море, посещение планетария «Сириус» и бассейна, а также ежедневные активности с вожатыми.

В рамках Зимней школы 2023 состоялся круглый стол «Подготовка школьников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности». В мероприятии участвовали руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Сергеевна Шемякина, заместитель директора ФИАН Олег Викторович Иванов, а также Л.Н. Сафронова (МБОУ Школа №32 г. Донецка), М.Л. Съедина (МБОУ Средняя школа №4 г. Макеевки ДНР), И.В. Довбня (МБОУ Шахтёрская средняя школа №4), А.А. Данишевская (ГУ ЛНР ЛОУСОШ №4), С.Н. Панфилова (ГБОУ Херсонской обл. Стрелковская школа Генического муниципального округа), М.С. Верик (ГКУ ЗО Средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза Гагарина Ю.А. г. Мелитополь), Е.А. Чумаченко (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)), Н.В. Корчинская (ГБОУ ДПО РК Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования).

Двенадцать учебных дней на Зимней школе по финансовой безопасности, проведенной Центром межолимпиадной подготовки — это более 50 академических часов лекций и более 60 академических часов семинаров, 2 тестирования и 4 мастер-класса, 7 педагогов, 4 психологических тренинга и 12 спортивно-развлекательных мероприятий.

По мнению руководителя Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марины Шемякиной, опыт проведения Зимней школы свидетельствует об интересе участников к таким мероприятиям: «Школьники принимают самое активное участие в учебных занятиях. Выездные школы позволяют расширить кругозор учащихся, познакомить их с новыми прикладными областями знаний и актуальными профессиями в сфере финансовой безопасности. Такие мероприятия могут стать стимулом для формирования образовательной траектории и дальнейшего выбора профессии».

Источник: отдел по связям с общественностью ФИАН.

| 19.12.23 | 18.12.2023 Научная Россия. Член-корреспондент РАН Кирилл Зыбин: «В темной материи тоже развивается своя турбулентность» |

Что такое темная материя и существует ли она на самом деле? Удастся ли ее когда-нибудь обнаружить и что это может изменить? Какова взаимосвязь между темной материей и турбулентностью? Какие практические возможности открывает изучение новых физических явлений? Об этом мы говорим с членом-корреспондентом РАН Кириллом Петровичем Зыбиным, руководителем отделения теоретической физики ФИАН.

Кирилл Петрович Зыбин. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Справка

Кирилл Петрович Зыбин — физик-теоретик, специалист в области кинетической теории, физики плазмы, распространения радиоволн и астрофизики. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, руководитель отделения теоретической физики в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Профессор факультета математики НИУ «Высшая школа экономики». Член редколлегии журнала «Геомагнетизм и аэрономия». Награжден Золотой медалью имени И.Е. Тамма за работу «Процессы переноса в турбулентных средах», премией имени А.А. Фридмана за цикл работ «Нелинейная теория гравитационной неустойчивости бездиссапативного холодного вещества и формирования крупномасштабной структуры Вселенной».

— Вы много лет занимались исследованиями темной материи. Интригующая субстанция, которая, по мнению большинства современных исследователей, занимает бо̀льшую часть сущего. У вас нет сомнений, что темная материя существует?

— Независимо от нашего сознания существует. Очень трудно без нее получить ряд наблюдательных данных. Их много, тем более сейчас идут подробные измерения микроволнового фона, его тоже невозможно представить без темной материи. Самое интригующее в нашей Галактике, да и в других, то, что ее светящаяся часть оказывается очень маленькой. Вся эта часть погружена в какое-то более крупномасштабное образование, которое в десятки раз больше видимой материи. Это видно, в частности, по движению крупных спутников. Так что без нее не обойтись. Другое дело, что все кандидаты в темную материю, которые обсуждались ранее, пока не обнаружены. Все время сужается область, где это возможно благодаря современным исследованиям на коллайдере. Главный кандидат — это суперсимметричные частицы, но для них область возможного осталась очень маленькая.

— Не кажется ли вам, что ученые просто затыкают этим предположением о существовании некоей субстанции свое непонимание мира, в котором мы живем?

— Мне кажется, что это минимальное допущение, остальные еще хуже. Были даже попытки изменения закона тяготения, но они сейчас затихли. Это страшнее.

— Почему?

— Потому что есть некоторая стройная наука, и существование в ней тяжелых слабовзаимодействующих частиц ничему не противоречит. А вот изменение закона тяготения — это сильное разрушение науки.

— Это фундаментальный закон, к которому все привыкли?

— Дело не в том, что мы привыкли. Дело в том, что это попытка его заменить в каких-то больших масштабах, и непонятно, чем эти масштабы должны определяться. В общем, темная материя наиболее безобидна в качестве допущения.

— Тогда почему мы никак не можем ее зафиксировать?

— Этому мешает малое сечение. Вселенная горячая. Если пойти назад по времени, она была очень горячая. Там были разные сорта частиц. И по мере остывания какие-то частицы перестают взаимодействовать с другими. Нужно, чтобы темная материя довольно рано перестала взаимодействовать со всеми остальными частицами. А это означает, что у нее должны быть очень маленькие сечения взаимодействия, как у нейтрино. Дальше — она остывает по-другому, не как остальное вещество, поэтому в ней могут начать развиваться какие-то неустойчивости, возмущения. Зафиксировать ее тяжело именно из-за того, что сечения маленькие, а частицы должны двигаться, их скорости очень невелики, они должны пронзать все. Но пока мы их никак не можем заметить. Пока это гипотетические частицы. Непонятно, в каких реакциях их искать. Вот нейтрино — люди понимают, как его зарегистрировать. У него тоже сечение маленькое, но с ним все более понятно.

— Почему же тогда нейтрино не годится на роль темной материи, раз оно подходящего сечения?

— Нейтрино очень легкое. Сгустки темной материи, которые дают затравки для формирования галактик, должны возникать довольно рано. Нейтрино же будет образовывать такие сгустки довольно поздно, в этом случае должны возникать какие-то очень крупномасштабные объекты, а они неспособны образовать возмущения галактического или субгалактического масштаба.

— Значит, это должны быть более основательные частицы с малым сечением, которые пока не зарегистрировали?

— Да. У них нет заряда, взаимодействие очень слабое.

— И где их надо искать?

— В природе. Разные проекты по-разному пытаются это трактовать. Можно ли обсуждать какие-то проявления темной материи? Поскольку есть произвол в частице, то в этом, наверное, главная проблема: какого типа частицы искать? Искали и обсуждали все время частицы суперсимметричные. Но в современных коллайдерах, как я говорил, сильно ограничены области их существования, хотя идея суперсимметрии очень красивая, и там огромное множество подходящих частиц. Для фотона есть суперсимметричный фотино, для глюона — глюино. Их много. Все они должны обладать маленьким сечением, потому что «тот суперсимметричный мир» отделен от нашего.

— А если он отделен, может ли это быть частица, которой нет в нашем мире?

— Не может. Она же проявляется в нашем мире. Теоретически это выглядит очень притягательно, но эксперимент пока ничего не находит.

Кирилл Петрович Зыбин. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Найдет?

— Не знаю. Уж очень долго ищут. О темной материи заговорили в 30-е гг. XX в. Почти 100 лет. Астрофизика тогда еще не была столь точной наукой, какой потихоньку становится сейчас.

— А что такое гигантское гало у темной материи? Мы привыкли думать, что гало — это некое свечение. А темная материя ведь не светится?

— Да. Обычное представление о гало — это когда луч света начинает рассеиваться, и возникает такой большой светящийся объект. Вы видите тонкий лучик, а вокруг — сияние, его называют гало. Эта аналогия связана с рассеиванием света. Галактика и темная материя вокруг нее устроены внешне похоже: видимая галактика — это барионное вещество, из-за того что барионы теряет энергию, они оседают на дно ямы, которую создает темная материя. Но это совсем другой процесс, непохожий на рассеивание света. Гало, создаваемое темным веществом, — протяженный объект масштаба сотни килопарсек (кпк), а реальная галактика, состоящая из барионного вещества, — порядка 10 кпк.

— Это наблюдаемое явление?

— Оно наблюдается косвенно. Ряд измерений показывают, что такое явление существует. Например, если бы все ограничилось только светящимся веществом, какие-то спутники, например Малое, Большое Магелланово облако, имели бы скорость вращения, убывающую с расстоянием. А наблюдения показывают, что скорость не меняется. Это похоже на то, что масса темной материи внутри сферы растет пропорционально радиусу. Где она кончается — непонятно.

— В последние годы вы занимаетесь явлением турбулентности. С ней тоже большое количество вопросов? Далеко не все понятно?

— Далеко не все. Дело в том, что эта наука сильно математизирована. Вот нужно решить уравнение Навье — Стокса, и вы все получите. Но решить его пока не удается. Только численно. Какие-то свойства пульсаций обнаруживают, но хочется придумать физические образы, служащие некими основами для простого понимания этих явлений.

Дело в том, что обычная турбулентность — это набор вихревых движений. И эти вихри начинают вытягиваться случайным образом. Но случайность устроена так, что вытягиваться значительно проще, чем сжиматься. Если вы сдавливаете пластилиновый шарик, то он будет вытягиваться, а сделать так, чтобы он собрался в какую-то компактную область, сложно. Естественно предположить, что дальше чего-то вихрь вытянуть нельзя.

Но тогда можно придумать такие предельные объекты, которые должны существовать в турбулентном течении. У нас были предложены такие объекты. Их корреляционные свойства очень похожи на то, что наблюдается. Такие вихри могут быть ответственны за перемежаемость.

Перемежаемость — это явление, основанное на том, что какие-то редкие случайные события могут вносить существенный вклад. Такие события — это обычные шумы, но достаточно редкие, при этом количество таких редких событий недостаточно быстро спадает в смысле вероятности их возникновения, и если вычислять какие-то сложные корреляции, то может получиться, что именно эти редкие события определяют высшие корреляционные функции турбулентности. По крайней мере, экспериментально на это очень похоже. Есть и какие-то простые модели перемежаемости, мы этим тоже занимаемся, например процесс генерации мелкомасштабного случайного магнитного поля.

— Что здесь нового вы привнесли?

— Некоторую идею в гидродинамической турбулентности: чем перемежаемость может ограничиваться. Идея физическая, строго доказать то, что точное решение при воздействии внешней случайной силы приведет к такому результату, пока не удается, но наша физическая картина очень похожа на правду.

— Почему вообще это нужно знать? Мы все регулярно попадаем в зону турбулентности, летая на самолете. Может быть, поэтому важно изучать это явление?

— В том числе и поэтому. Вот есть наше трехмерное пространство. Но есть и квазидвумерное. Наша атмосфера очень тонкая, всего 8 км, а циклоны и антициклоны занимают тысячи километров. Это такая квазидвумерная атмосфера, квази — потому, что там важны движения и в третьем измерении. В атмосфере и развивается квазидвумерная турбулентность. Есть задача прогноза погоды: как из мелких пульсаций, которые существуют в атмосфере, начинают образовываться крупные вихри или торнадо.

— Надо научиться их предсказывать?

— Да, мы же видим, что, несмотря на то что при прогнозе погоды ведутся огромные численные расчеты, предсказания на основе этих расчетов не всегда успешны. Это один из примеров практической значимости исследования турбулентности.

— Кирилл Петрович, скажите честно: вы прекратили заниматься темной материей и начали заниматься турбулентностью, потому что это что-то более понятное?

— Нет. Я перестал заниматься темной материей, когда обнаружили «темную энергию». Появился второй мощный, очень свободный параметр. Мне кажется, что чем больше в теории свободных параметров, тем она меньше теория.

— А почему же не стали заниматься темной энергией?

— Потому что все это уходит в какую-то область, где фантазировать можно, но возникает вопрос: можно ли это экспериментально проверить? Все-таки физика всегда была наукой, которую можно проверить экспериментально. И появляется вопрос: вы занимаетесь физикой или философией?

— Вас эта метафизичность не устраивает, хочется конкретики?

— Я хотел бы исследовать то, что точно существует в природе. У математиков — у них свое. Они придумывают какие-то красивые вещи и могут рассуждать, что может так случиться, что из множества придуманных ими объектов и структур иногда вдруг какие-то реализуются в природе. Прекрасно, но это не отменяет главного: мне все-таки интересно то, что действительно реализуется в природе и почему, а не то, что возможно.

— А вы слышали когда-нибудь о том, что картины Ван Гога якобы зрительно изображают турбулентность?

— Слышал. Была такая история. Самая известная — колмогоровская турбулентность, где есть понятие среднеквадратичных пульсаций скорости. Эти пульсации при разнесении в пространстве меняются в зависимости от этого расстояния по степенному закону. А на картине Ван Гога кто-то не поленился, посчитал длину штрихов в зависимости от их количества. И эта зависимость очень неплохо легла на этот закон.

— Может ли творчество Ван Гога каким-то образом помочь в изучении явления турбулентности?

— Вряд ли. Это разные виды творчества — наука и искусство. Разве что пути и принципы развития у них похожи.

— Турбулентность может быть на других планетах?

— Она везде, где есть атмосфера. В некотором смысле даже то, что я говорил о динамике холодной темной материи, — это тоже турбулентность. Но одна турбулентность на другую очень непохожа. Да, там тоже возникают некоторые структуры, они хаотические, но физические процессы, определяющие формирование этих структур, другие.

— Чем бы еще вы хотели заняться в науке, что реально существует и важно понять?

— Надо интересоваться всем, смотреть, когда появляются новые неожиданные вещи, попытаться их осмыслить в понятных категориях.

| 19.12.23 | 18.12.2023 Российская академия наук. Школа молодых учёных «Быстропротекающие электровзрывные, электронные и электромагнитные процессы в импульсной электронике и оптоэлектронике» |

В Москве в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН прошла пятая ежегодная Школа молодых учёных «Быстропротекающие электровзрывные, электронные и электромагнитные процессы в импульсной электронике и оптоэлектронике» (БПИО-2023).

Школа проходила с 21 по 23 ноября 2023 года и была посвящена 90-летию ФИАН, которое будет отмечаться в 2024 году. Тематика докладов охватывает многие разделы современной физики: быстропротекающие оптические, электрические и электровзрывные процессы, современную оптику и физические основы электроники, физику газового и вакуумного разряда, теплофизику плавления сверхтугоплавких веществ, физику полупроводниковых наноструктур, физику и оптику плазмы, люминесценцию конденсированных сред, медицинские приложения физических процессов, физику и химию горения, электрический взрыв проводников и др.

Участники БПИО-2023 обсудили вопросы генерации узконаправленного рентгеновского и других типов излучения в газовых и вакуумных разрядах, спектроскопии низкотемпературной плазмы газовых разрядов разных типов, различных методов исследования плавления сверхтугоплавких веществ, физики и химии горения, взаимодействия мощных пучков электронов с различными мишенями, теории элементарных процессов в плазме, физики анодных пятен в разрядах с полым катодом, современной линейной и нелинейной оптики наночастиц, явления случайной лазерной генерации и других вынужденных оптических процессов, нелинейной оптики жидких кристаллов, физики твёрдых тел пониженной размерности, современной физики полупроводниковых дефектов, современных направлений ядерной медицины (позитроно-эмиссионная томография и протонная терапия раковых опухолей), а также другие актуальные научные вопросы. В рамках Школы ведущими учёными — докторами наук было прочитано 12 лекций. Молодые учёные сделали 28 устных и 5 стендовых докладов.

В БПИО-2023 приняли участие ведущие и молодые учёные ФИАН, Объединённого института высоких температур РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ (НИУ), Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, РНЦ «Курчатовский институт», Российского квантового центра, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, НИУ МИЭТ, РУДН, МИРЭА и других научных центров. Общая численность участников составила 84 человека.

Школа проведена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 19-79-30086-П).

| 19.12.23 | 18.12.2023 НИУ Высшая школа экономики. Физика объясняет, как работает мир |

Факультет физики в Вышке — один из самых молодых. Это можно сказать и о преподавателях этого факультета, среди которых немало учащихся магистратуры и аспирантов. «Вышка для своих» выяснила, как и почему люди становятся физиками.

Михаил Банников, старший преподаватель факультета физики

— Я перешел в физмат-лицей после девятого класса и уже в лицее решил, что хочу получить образование физика. После окончания лицея я поступил в бакалавриат ФОПФ МФТИ. На втором курсе познакомился со своим научным руководителем, Александром Юрьевичем Кунцевичем, а на четвертом курсе начал работать в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН и перебрался из Долгопрудного в Москву. Работа в лаборатории мне понравилась, и я решил попробовать себя в научной сфере.

К тому моменту в Вышке уже открылся факультет физики, и я поступил в магистратуру. Меня привлекла учебная программа, удобное расположение корпуса и преподавательский состав. Кроме того, на факультете уже преподавал мой научный руководитель, который понемногу агитировал меня поступать. Когда я учился на втором курсе магистратуры, мне предложили вести лабораторные практикумы по электричеству и магнетизму и по современной физике. Впоследствии к ним добавились практикум и семинары по курсу термодинамики (там лектором является мой научный руководитель).

Начав преподавать, я многому научился и систематизировал имевшиеся знания в разных областях физики. В физике существует довольно условное деление на экспериментаторов и теоретиков. Теоретики, грубо говоря, придумывают новые концепции, которые могут объяснить имеющиеся данные, либо занимаются расчетами в различных областях физики. Для работы им может быть достаточно доски, мела и компьютера. Экспериментаторы же проверяют теорию на практике: разрабатывают установки, планируют и проводят эксперименты, занимаются обработкой данных. Успешные теоретики обязательно должны взаимодействовать с экспериментаторами, и наоборот.

Лабораторные практикумы, конечно, в основном нравятся студентам, которые тяготеют к тому, чтобы стать экспериментаторами. На практикумах студенты учатся технике эксперимента, получают навыки работы с приборами и технической документацией и пробуют писать наукообразные тексты. Сам я скорее экспериментатор. Мне нравится разбираться в работе приборов, собирать разнообразные экспериментальные установки и изучать режимы их работы. В лабораторных практикумах я стараюсь модернизировать существующие лабораторные работы и создавать новые. Мне хочется, чтобы студенты работали с современным оборудованием и использовали актуальные методы, чтобы лабораторные работы были максимально автоматизированы. Факультет физики Вышки в этом плане выгодно отличается от физических факультетов многих других институтов и университетов. Когда я учился в бакалавриате, на лабораторных работах мы в основном пользовались стрелочными приборами, результаты измерений и отчеты по лабораторным работам записывали ручкой в тетрадку, а графики строили на миллиметровой бумаге. В Вышке у меня появилась возможность приблизить студентов к современной науке.

Сейчас я перехожу на последний, четвертый курс аспирантуры — самое время защитить кандидатскую диссертацию, а после этого было бы здорово попробовать себя в других дисциплинах в области физики. Например, я бы хотел заняться практикумом, а затем, возможно, и семинарами по оптике. Это расширит мои компетенции и пригодится в научной работе.

Полина Шилина, старший методист Лицея НИУ ВШЭ и старший преподаватель факультета физики

— В старших классах я училась в лицее №1501, и у меня был замечательный учитель физики, Михаил Николаевич Бондаров. Мы часто делали маленькие проекты, смысл которых — объяснить что-нибудь с точки зрения физики. Можно было брать любую тему. Вплоть до искусства. После десятого класса я ездила в лагерь, который проводился МИОО. Там все дети посещали различные занятия. Я решила проверить, портится ли слух от прослушивания громкой музыки. У одной из преподавательниц, биофизика, был прибор для аудиометрии. С его помощью я мучила ребят из своего отряда, проверяя их слух до посещения дискотеки и после нее, до прослушивания музыки в наушниках и после. Так я узнала, что слух портится, но потом быстро восстанавливается. Но это было школьное исследование. Как это происходит в долгосрочной перспективе, я, конечно, не могла определить.

После лицея я собиралась идти в Бауманку. Потом решила, что хочу в Физтех, но побоялась, хотя выиграла олимпиаду. В результате решила пойти на физфак МГУ. Уже учась, поняла, что выбрала не совсем ту кафедру. Мне бы подошло что-то более прикладное. Поэтому в магистратуру я решила идти в Вышку на экономический факультет. И вот в последний день подачи документов я случайно встретила в приемной комиссии знакомого, который спросил, не подаю ли я документы на физфак. Я очень удивилась, потому что не знала, что в Вышке он есть. Оказалось, что он только-только открывается, и я на него поступила.

Моим научным руководителем был (и до сих пор остается) профессор, доктор наук Анатолий Константинович Звездин из Института общей физики РАН. Также Анатолий Константинович работал в Российском квантовом центре в Сколково, и он предложил мне заниматься экспериментальными исследованиями именно там. Во время учебы в магистратуре вышла моя первая научная статья, и, кроме того, я начала преподавать в Лицее НИУ ВШЭ. Сначала вела физику у непрофильных девятых классов, потом подключились профильные группы, а после магистратуры начала преподавать во взрослой Вышке. Сначала на биологическом факультете вела семинары по физике, а затем перешла на физфак, где веду лабораторные работы и информатику для физиков.

А с лицеем интересно получилось. Там есть направление «Математика» и направление «Матинфо», которое объединяет математику, информатику и инженерию. И хотя профильная физика есть на обоих, на «Матинфо» ребята идут в основном за информатикой. Из 150 человек только человек пятнадцать выбирают профильную физику. Мы с деканом подумали и решили попробовать предложить директору лицея включить физику в название какого-нибудь направления. Так было решено преобразовать направление «Математика» в «Математика и физика». В этом году впервые открылись восьмые и девятые физмат-классы, а со следующего года будет еще и десятый. Ребята, у которых я веду физику, сильные, способные и очень заинтересованные в изучении предмета. Мне нравится с ними работать, тем более что с этого года я стала руководителем направления «Математика», которое плавно превращается в «Физмат».

Месяц назад моя аспирантура официально завершилась, и в моих ближайших планах — дописать и защитить диссертацию. А дальше хотелось бы продолжить работать в науке, преподавать в Вышке и обязательно — в лицее.

Я люблю физику за то, что она объясняет, как работает мир. Меня это всегда интересовало. Моя мама — медик, и я в детстве любила анатомические атласы. Особенно я была впечатлена, когда дошла до строения клетки. Позже оказалось, что физика это тоже классно описывает. И хотя я не стала биофизиком, как когда-то мечтала, мне все равно нравится все объяснять, видеть общие закономерности в природе и рассказывать об этом детям так, чтобы им было интересно. Мне кажется, у меня неплохо это получается.

Максим Парфенов, преподаватель и стажер-исследователь Международной лаборатории физики конденсированного состояния

— В школе у меня был очень хороший учитель физики — Жиганов Сергей Николаевич. На уроках он никогда не заставлял нас решать задачи, но всегда старался объяснить суть явления. Он научил меня проводить аналогии между простыми и сложными вещами. Потому что все сложное в физике всегда должно сводиться к чему-то простому. И если вы не сумели найти эту аналогию, значит, просто где-то немного недодумали. Понимание этого принципа сейчас мне очень помогает в преподавательской и научной деятельности.

Бакалавриат оканчивал в Вышке. Мой набор был вторым. Тогда это было как черный ящик: немного непонятно, куда мы поступаем. Но я понимал, что здесь будет сильный преподавательский состав. И не ошибся. Свою карьеру в Вышке я начал с ассистента на курсах. Здесь есть такая практика: начиная со второго курса бакалавриата сильных студентов берут ассистентами, задача которых — помогать преподавателю проверять домашние задания. Я старался пользоваться этой возможностью, чтобы держать в голове пройденные курсы и потренироваться перед будущим преподаванием.

Преподавать я начал на первом курсе магистратуры. Курс, который предложили вести мне и моему товарищу Артему Полькину, на моей памяти был самым сложным за все четыре года бакалавриата. И могу сказать теперь уже как преподаватель — не только для меня. Я читаю первокурсникам аналитическую механику. В советские годы эта дисциплина называлась «теормех» и вызывала у студентов не меньший страх, чем сопромат. Сопромат и теормех были двумя самыми сложными и нелюбимыми предметами. Легче они с тех пор не стали. Так что для меня это было серьезным вызовом. Особенно приятно, что по результатам СОПа моя работа была оценена студентами очень высоко.

В следующем году я, скорее всего, буду читать тот же курс новым первокурсникам. Но в будущем хотел бы попробовать преподавать курс квантовой механики. Квантовая механика — мой любимый раздел физики, с которым связана моя научная деятельность. Я стажер-исследователь в Международной лаборатории физики конденсированного состояния. Пришел туда на четвертом курсе бакалавриата по рекомендации моего научного руководителя Игоря Сергеевича Бурмистрова. В рамках моей научной деятельности я занимаюсь исследованием квантовых фазовых переходов, аналогичных локализационному переходу Андерсона.

Мне нравится заниматься наукой и преподавать. Других планов пока нет.

Материал подготовлен под руководством директора по персоналу НИУ ВШЭ Елены Молодых.

| 19.12.23 | 15.12.2023 Научная Россия. Ученые ФИАН поняли, как улучшить защиту алмазов от подделки |

Вид алмаза в ультрафиолетовом свете. Источник: Сергей Кудряшов

Ученые определили механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения уникальных меток на драгоценные камни с помощью лазера. Такие метки, подобно QR-коду, позволяют опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок, но пока не используются массово. Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Carbon.

Сегодня нет эффективной системы для отслеживания каждого драгоценного камня в цепочке добычи, продажи и огранки ювелирных изделий. Существующие подходы регистрации природных алмазов основаны на простом фотографировании внешнего вида кристаллов, трехмерном сканировании их формы или записи цифрового кода на пояске бриллиантов. Такие методы не позволяют точно определить драгоценный камень, а также недостаточно надежны. Альтернативой может служить фотолюминесцентная маркировка в объеме камня с использованием очень коротких лазерных импульсов. В этом случае внутри драгоценного камня лазер меняет атомную структуру примесей, содержащихся в камне, — например, азота — и тем самым создает на атомном уровне микрорисунок в виде QR-кода. Такие записи нельзя рассмотреть невооруженным глазом, а также невозможно удалить, поэтому они используются для индивидуальной маркировки достаточно крупных и дорогих камней. Такие повреждения не влияют на чистоту камня, так как крайне малы. Однако, поскольку каждый драгоценный камень имеет индивидуальную структуру, а также состав и концентрацию примесей, универсальный механизм изменения структуры примесей в кристаллической решетке алмаза пока неизвестен. Это ограничивает использование технологии в промышленных масштабах.

Ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) определили основные процессы, приводящие к изменению структуры примесей в кристаллической решетке алмаза при нанесении QR-кода. Авторы использовали метод комбинационного рассеяния света, который позволяет изучить взаимодействие света и вещества на атомном уровне, а потому и обнаружить микроскопические дефекты кристаллической решетки внутри алмаза. Для этого образец облучают лазером и анализируют рассеянный свет. Когда свет взаимодействует с веществом, он может изменять свою энергию, испуская или поглощая кванты движения кристаллической решетки — фононы.

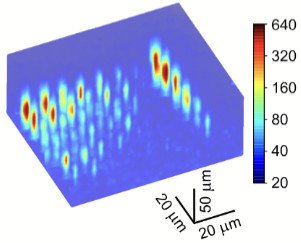

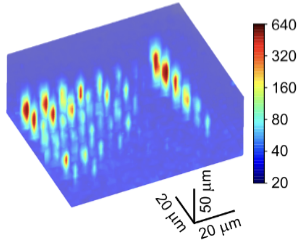

Фотолюминесцентная визуализация микрометок в объеме алмаза. Источник: Сергей Кудряшов

Исследователи выяснили, что под действием лазера в кристаллической решетке алмаза возникают колебания атомов кристалла. На уровне элементарной ячейки кристалла последний процесс приводит к искажению и повреждению кристаллической решетки — атом углерода покидает ее узел, уходя в междоузлие и оставляя на прежнем месте пустоту (вакансию), то есть дефект. Эти дефекты взаимодействуют с примесными атомами азота, изменяя их структуру и спектр поглощения. При этом возбуждаемые лазером колебания части решеток кристалла одновременно можно использовать для диагностики состояния решетки, например, для определения концентрации дефектов. Таким образом, метод позволяет не только наносить микроповреждения, но и отслеживать их.

Такой механизм микромаркировки характерен не только для алмаза, но и других прозрачных кристаллических сред, например, для кварца, поскольку в этом случае также будет изменяться структура и оптические характеристики атомов в кристаллической решетке. Четкое понимание основных процессов в лазерных технологиях позволяет расширить возможности и оптимизировать процессы нанесения микрометок.

«Наше исследование показывает, что при микромаркировке один и тот же лазер повреждает кристаллическую решетку алмаза, изменяет структуру его азотных примесных центров и одновременно диагностирует эти процессы с помощью комбинационного рассеяния. Результат работы позволит выбрать оптимальные условия для этого технологического процесса для широкого круга алмазов и других драгоценных камней. В дальнейшем мы планируем провести исследования с другими драгоценными камнями для уточнения механизма повреждения кристаллической решетки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Кудряшов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Российского научного фонда

| 19.12.23 | 15.12.2023 Indicator. Как повреждаются алмазы при нанесении лазерного QR-кода? |

Вид алмаза в ультрафиолетовом свете © Сергей Кудряшов.

Ученые определили механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения уникальных меток на драгоценные камни с помощью лазера. Такие метки, подобно QR-коду, позволяют опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок, но пока не используются массово. Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Carbon.

Сегодня нет эффективной системы для отслеживания каждого драгоценного камня в цепочке добычи, продажи и огранки ювелирных изделий. Существующие подходы регистрации природных алмазов основаны на простом фотографировании внешнего вида кристаллов, трехмерном сканировании их формы или записи цифрового кода на пояске бриллиантов. Такие методы не позволяют точно определить драгоценный камень, а также недостаточно надежны. Альтернативой может служить фотолюминесцентная маркировка в объеме камня с использованием очень коротких лазерных импульсов. В этом случае внутри драгоценного камня лазер меняет атомную структуру примесей, содержащихся в камне — например, азота, — и тем самым создает на атомном уровне микрорисунок в виде QR-кода. Такие записи нельзя рассмотреть невооруженным глазом, а также невозможно удалить, поэтому они используются для индивидуальной маркировки достаточно крупных и дорогих камней. Такие повреждения не влияют на чистоту камня, так как крайне малы. Однако, поскольку каждый драгоценный камень имеет индивидуальную структуру, а также состав и концентрацию примесей, универсальный механизм изменения структуры примесей в кристаллической решетке алмаза пока не известен. Это ограничивает использование технологии в промышленных масштабах.

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) определили основные процессы, приводящие к изменению структуры примесей в кристаллической решетке алмаза при нанесении QR-кода. Авторы использовали метод комбинационного рассеяния света, который позволяет изучить взаимодействие света и вещества на атомном уровне, а потому и обнаружить микроскопические дефекты кристаллической решетки внутри алмаза. Для этого образец облучают лазером и анализируют рассеянный свет. Когда свет взаимодействует с веществом, он может изменять свою энергию, испуская или поглощая кванты движения кристаллической решетки — фононы.

Исследователи выяснили, что под действием лазера в кристаллической решетке алмаза возникают колебания атомов кристалла. На уровне элементарной ячейки кристалла последний процесс приводит к искажению и повреждению кристаллической решетки — атом углерода покидает ее узел, уходя в междоузлие и оставляя на прежнем месте пустоту (вакансию), то есть дефект. Эти дефекты взаимодействуют с примесными атомами азота, изменяя их структуру и спектр поглощения. При этом возбуждаемые лазером колебания части решеток кристалла одновременно можно использовать для диагностики состояния решетки, например, для определения концентрации дефектов. Таким образом, метод позволяет не только наносить микроповреждения, но и отслеживать их.

Такой механизм микромаркировки характерен не только для алмаза, но и других прозрачных кристаллических сред, например, для кварца, поскольку в этом случае также будет изменяться структура и оптические характеристики атомов в кристаллической решетке. Четкое понимание основных процессов в лазерных технологиях позволяет расширить возможности и оптимизировать процессы нанесения микрометок.

«Наше исследование показывает, что при микромаркировке один и тот же лазер повреждает кристаллическую решетку алмаза, изменяет структуру его азотных примесных центров и одновременно диагностирует эти процессы с помощью комбинационного рассеяния. Результат работы позволит выбрать оптимальные условия для этого технологического процесса для широкого круга алмазов и других драгоценных камней. В дальнейшем мы планируем провести исследования с другими драгоценными камнями для уточнения механизма повреждения кристаллической решетки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Кудряшов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

| 19.12.23 | 15.12.2023 Телеграм-канал Indicator. Как повреждаются алмазы при нанесении лазерного QR-кода? |

Ученые определили механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения уникальных меток на драгоценные камни с помощью лазера. Такие метки, подобно QR-коду, позволяют опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок, но пока не используются массово. Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Carbon.

| 19.12.23 | 15.12.2023 Российский научный фонд. Ученые определили, как повреждаются алмазы при нанесении лазерного QR-кода |

Ученые определили механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения уникальных меток на драгоценные камни с помощью лазера. Такие метки, подобно QR-коду, позволяют опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок, но пока не используются массово. Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Carbon.

Вид алмаза в ультрафиолетовом свете. Источник: Сергей Кудряшов

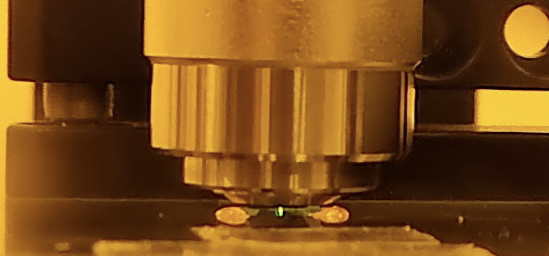

Запись меток и съемка спектров комбинационного рассеяния. Источник: Сергей Кудряшов

Сегодня нет эффективной системы для отслеживания каждого драгоценного камня в цепочке добычи, продажи и огранки ювелирных изделий. Существующие подходы регистрации природных алмазов основаны на простом фотографировании внешнего вида кристаллов, трехмерном сканировании их формы или записи цифрового кода на пояске бриллиантов. Такие методы не позволяют точно определить драгоценный камень, а также недостаточно надежны. Альтернативой может служить фотолюминесцентная маркировка в объеме камня с использованием очень коротких лазерных импульсов. В этом случае внутри драгоценного камня лазер меняет атомную структуру примесей, содержащихся в камне — например, азота, — и тем самым создает на атомном уровне микрорисунок в виде QR-кода.

Такие записи нельзя рассмотреть невооруженным глазом, а также невозможно удалить, поэтому они используются для индивидуальной маркировки достаточно крупных и дорогих камней. Такие повреждения не влияют на чистоту камня, так как крайне малы. Однако, поскольку каждый драгоценный камень имеет индивидуальную структуру, а также состав и концентрацию примесей, универсальный механизм изменения структуры примесей в кристаллической решетке алмаза пока не известен. Это ограничивает использование технологии в промышленных масштабах.

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) определили основные процессы, приводящие к изменению структуры примесей в кристаллической решетке алмаза при нанесении QR-кода. Авторы использовали метод комбинационного рассеяния света, который позволяет изучить взаимодействие света и вещества на атомном уровне, а потому и обнаружить микроскопические дефекты кристаллической решетки внутри алмаза. Для этого образец облучают лазером и анализируют рассеянный свет. Когда свет взаимодействует с веществом, он может изменять свою энергию, испуская или поглощая кванты движения кристаллической решетки — фононы.

Исследователи выяснили, что под действием лазера в кристаллической решетке алмаза возникают колебания атомов кристалла. На уровне элементарной ячейки кристалла последний процесс приводит к искажению и повреждению кристаллической решетки — атом углерода покидает ее узел, уходя в междоузлие и оставляя на прежнем месте пустоту (вакансию), то есть дефект. Эти дефекты взаимодействуют с примесными атомами азота, изменяя их структуру и спектр поглощения. При этом возбуждаемые лазером колебания части решеток кристалла одновременно можно использовать для диагностики состояния решетки, например, для определения концентрации дефектов. Таким образом, метод позволяет не только наносить микроповреждения, но и отслеживать их.

Фотолюминесцентная визуализация микрометок в объеме алмаза. Источник: Сергей Кудряшов

Такой механизм микромаркировки характерен не только для алмаза, но и других прозрачных кристаллических сред, например, для кварца, поскольку в этом случае также будет изменяться структура и оптические характеристики атомов в кристаллической решетке. Четкое понимание основных процессов в лазерных технологиях позволяет расширить возможности и оптимизировать процессы нанесения микрометок.

«Наше исследование показывает, что при микромаркировке один и тот же лазер повреждает кристаллическую решетку алмаза, изменяет структуру его азотных примесных центров и одновременно диагностирует эти процессы с помощью комбинационного рассеяния. Результат работы позволит выбрать оптимальные условия для этого технологического процесса для широкого круга алмазов и других драгоценных камней. В дальнейшем мы планируем провести исследования с другими драгоценными камнями для уточнения механизма повреждения кристаллической решетки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сергей Кудряшов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

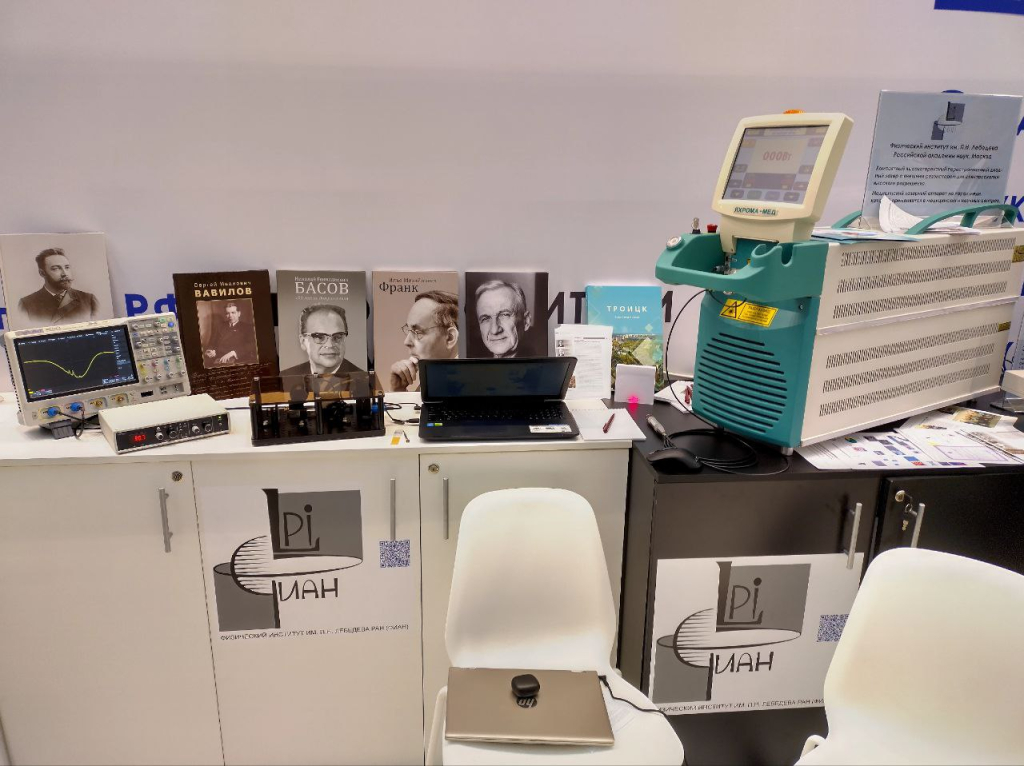

| 15.12.23 | 15.12.2023 Российская академия наук. ФИАН на III Конгрессе молодых учёных в «Сириусе» |

Сотрудники Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ТОП ФИАН) приняли участие в работе III Конгресса молодых учёных (КМУ-2023), проходившего 28–30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства федеральной территории «Сириус».

Конгресс является ежегодным ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и государства.

Делегацию возглавил руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН Андрей Наумов, выступивший спикером на нескольких сессиях Конгресса: «Новые подходы в развитии наукоградов Российской Федерации и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом», «Научное оборудование: российские решения для комфортной и эффективной работы», «Современная медицинская наука для повышения качества жизни в России». В ходе обсуждений были затронуты вопросы оснащения научных лабораторий современным экспериментальным оборудованием с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета РФ. Весьма актуальными стали обсуждение и подготовка предложений по формированию новых подходов к развитию наукоградов и других наукоёмких территорий Российской Федерации. Большое внимание было уделено стратегиям развития научной деятельности для молодых учёных.

Во второй раз в рамках Конгресса проходила выставка «Наша Лаба» — инициативный проект, реализованный Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию совместно с Молодёжным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, усилиями которых совместно с отечественными производителями, научными организациями и коммерческими компаниями создан и постоянно пополняется народный каталог научного оборудования и расходных материалов. Сотрудниками ФИАН был подготовлен выставочный стенд и представлены разработки в области лазерных технологий, фотоники и сенсорики. В презентации стенда участвовали ученый секретарь ТОП ФИАН вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Камиль Каримуллин, руководитель Отдела Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Антон Залыгин и заведующий лабораторией квантовых излучателей Отдела перспективной фотоники и сенсорики ТОП ФИАН, вк.н.с., к.ф.-м.н. Максим Еремчев.

Основным выставочным экспонатом стал компактный высококогерентный перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором для спектроскопии высокого разрешения (Лаборатория стандартов частоты, Отдел лазерных технологий ТОП ФИАН). Такие лазеры используются в прецизионной спектроскопии и квантовой оптике, в том числе. для лазерного охлаждения атомов рубидия. Ультрахолодные атомные ансамбли являются мощнейшим инструментом многих современных экспериментов в области квантовых технологий и фундаментальных исследований.

Большое внимание участников привлёк медицинский лазерный аппарат на парах меди для микрохирургических операций в области дерматологии, косметологии, гинекологии, онкологии и офтальмологии (Лаборатория медицинской лазерной техники, отдел Технопарк «Прецизионные оптические технологии» ТОП ФИАН). Аппарат является примером многолетнего опыта разработок и производства высокотехнологичного лазерного оборудования, а также клинического опыта использования лазерных технологий, и имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В настоящее время коллектив разработчиков проходит процедуру сертификации на предмет соответствия аппарата актуальным требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям.

За три дня работы Конгресса стенд ФИАН посетило большое количество участников, в том числе представители иностранных делегаций. Были установлены контакты с представителями научных и образовательных организаций, коммерческих и производственных компаний из Республики Беларусь, а также из Москвы, Владивостока, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар и других городов России. Разработки Физического института были представлены председателю комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву и вице-президенту Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрию Курочкину, с которыми обсуждались в том числе организационные вопросы возможности коммерциализации научно-технических разработок в рамках уставной деятельности государственных бюджетных учреждений науки.

В подготовке стенда и выставочных образцов приняли участие сотрудники Лаборатории стандартов частоты: заведующий лабораторией, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Сергей Зибров, вк.н.с., к.ф.-м.н. Мария Васьковская, вк.н.с. Дмитрий Чучелов, вк.м.н.с. Кирилл Сабакарь, заведующий лабораторией медицинской лазерной техники Отдела Технопарк ТОП ФИАН, вк.в.н.с., к.ф.-м.н. Игорь Пономарёв, заведующий лабораторией новых фотонных материалов, вк.с.н.с., к.ф.-м.н. Сергей Бедин.

Руководитель ТОП ФИАН Андрей Наумов и вк.м.н.с. лаборатории новых фотонных материалов Наталья Ковалец приняли участие в выездной Школе научных лидеров, организованной при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. В рамках Школы состоялись научно-образовательные интенсивы и лекции с участием ведущих ученых и популяризаторов науки, среди которых были: вице-президент РАН академик РАН Степан Калмыков, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им. М.В. Ломоносова академик РАН Юлия Горбунова, член-корреспондент РАН Андрей Наумов, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики МГУ им. М.В. Ломоносова к.х.н. Алексей Тарасов, начальник управления развития научной деятельности Департамента образования и науки города Москвы Елена Павличева, начальник аналитического управления Департамента образования и науки города Москвы Арина Сафуановна и многие другие. При активном участии представителей сообщества молодых учёных Москвы были рассмотрены актуальные проблемы науки и образования: «Поддержка и развитие научного потенциала Москвы», «Ученые в школе: образование в эпоху смены технологического уклада», «Актуальные научные проблемы: роль Российской академии наук», «Международное научное сообщество», «Приёмы взаимодействия со школьниками и удержания внимания», «Проблемы будущей среды обитания человечества и возможные научные решения» и многие другие.

Наталья Ковалец приняла участие в работе тематической сессии «Женщины в науке: тенденции и перспективы». Данная тема также привлекла большое внимание в связи с задачами Десятилетия науки и технологий, связанными с развитием кадрового научного потенциала, в том числе отдельными мерами поддержки женщин-ученых.

Еще одним интересным проектом, реализованным на КМУ, стала «Научная гостиная», представляющая собой инновационный формат популяризации наукоцентричного взгляда на мир, диалога между учеными и с учеными. В тематической секции «100 вопросов академику» Андрей Наумов ответил на вопросы аудитории, связанные с его биографией, карьерой ученого, преподавателя, популяризатора науки и связи профессиональной деятельности ученых с Российской академией наук.

Для участников КМУ-2023 были организованы многочисленные культурные и спортивные мероприятия и мастер классы. Вечером 28 ноября состоялась игра «Что? Где? Когда?» с участием знатоков клуба и молодых учёных. В игре приняли участие Андрей Наумов, выступивший за команду Российской академии наук, и Антон Залыгин, вошедший в состав команды молодых учёных, занявшей 3-е место в игре.

Участие в мероприятиях, подобных Конгрессу молодых учёных, дает возможность быть в курсе важных и актуальных проблем, стоящих перед российской наукой в современных условиях. Для молодых сотрудников института, независимо от того, занимаются они фундаментальной наукой или прикладными разработками, это знакомство с накопленным опытом и современными тенденциями развития научных знаний и ценная возможность понять свою собственную позицию и востребованность среди научного сообщества.

Источник: отдел по связям с общественностью ФИАН.

https://new.ras.ru/activities/news/fian-na-iii-kongresse-molodykh-uchyenykh-v-siriuse/