СМИ о нас

| 18.09.23 | 18.09.2023 Атомная Энергия 2.0. Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН провел Летнюю практику школьников «Прометеус» |

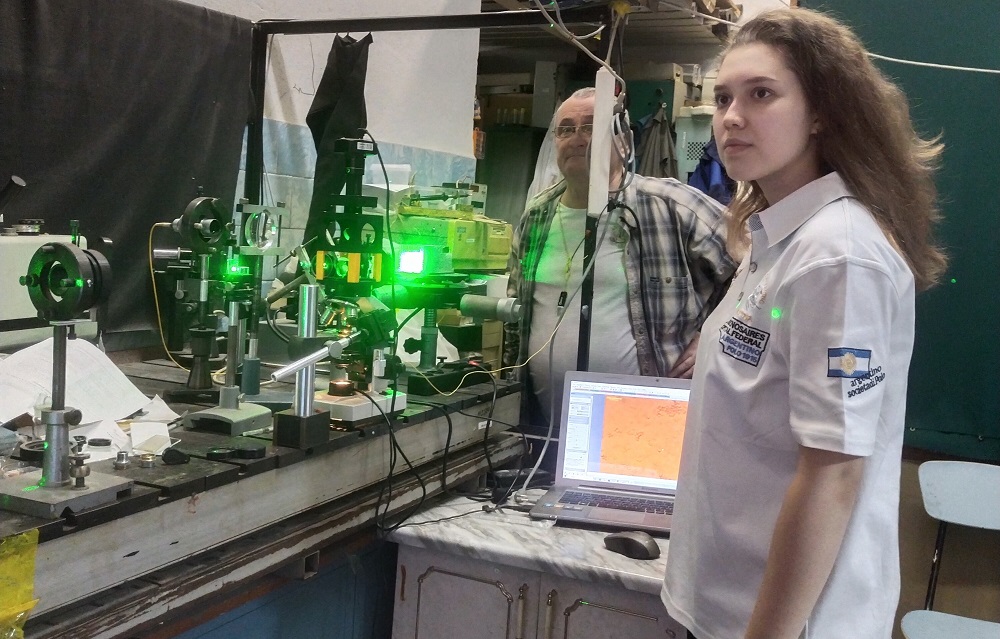

Сотрудники Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН провели Летнюю практику школьников «Прометеус». Цель практики - получение дополнительных знаний в области ядерной физики, популяризация науки и улучшение навыков работы учащихся с научными публикациями. Летняя практика была посвящена новейшим технологиям протонной лучевой терапии.

С приветственным выступлением практику открыла научный сотрудник лаборатории, кандидат физ.-мат. наук А.А. Фроня. Она рассказала о лаборатории, реализуемых проектах, текущих задачах и пожелала школьникам успехов в обучении.

В Летней практике приняли участие школьники 8 - 11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Севастополя, Красногорска, Казани, Ейска и Балашихи.

В программу летней практики вошли 8 лекций, которые прочитали молодые ученые и ведущие специалисты Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Лекции были посвящены строению атома и его основным характеристикам, ядерным реакциям, видам и свойствам ионизирующего излучения, в том числе ядерным реакциям внутри раковой клетки, альфа- бета- и гамма-излучению, источникам ионизирующего излучения, ускорителям частиц. Также были проведены практические занятия и консультационные встречи по подготовке проектных работ.

В ходе практических занятий и консультационных встреч участники получили базовые навыки работы с научными публикациями, которые продемонстрировали на защите своих проектных работ. Участники подготовили презентации по предложенным публикациям, представили свои презентации в виде докладов, рассказали о методах и материалах, применяемых в практических исследованиях, и результатах, полученных в рамках практики. По результатам защиты все учащиеся, посещавшие лекции, подготовившие и защитившие проект, получили сертификаты участников Практики.

На закрытии мероприятия члены комиссии пожелали всем участникам успехов в дальнейшей исследовательской деятельности и пригласили принять участие во II Международной научной конференции «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» и V Международной молодёжной школе «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины».

Летняя практика школьников проходила в рамках реализации проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-физических методов», реализуемого при поддержке ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры» Минобрнауки России.

| 18.09.23 | 18.09.2023 Степные вести. Останется ли место для любви |

В мире будущих технологий человек сохранит свою роль и чувства, но…

Гуманитарные последствия развития перспективных технологий обсудили участники сессии «Технологии будущего: осталось ли место для любви?», организованной Росатомом и Российским квантовым центром на VIII Восточном экономическом форуме. Эксперты размышляли о том, как переход к технологиям нового поколения изменит социальную роль и чувства человека в обществе будущего.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал нынешнее развитие технологий «очередным выбором человечества», в ходе которого предпринимается попытка осмыслить и должным образом организовать их наступление. «У нас нет альтернативы – заниматься или не заниматься вопросами искусственного интеллекта. Заниматься нужно, но исходя из общепринятых моральных ценностей, понятий о добре и зле, и человек должен быть в центре этого регулирования. У нас должно быть достаточно убеждений и политической воли для того, чтобы это развитие направлять на благо человечества», – подчеркнул глава Росатома.

Примером ответственного подхода к использованию технологий является советский атомный проект, развивая который наша страна ни разу не применяла ядерное оружие и стала активным участником международных соглашений в области использования атомной энергии. «Проводя аналогию между ядерными технологиями и искусственным интеллектом, задам простой вопрос: у нашей страны была альтернатива не заниматься этими технологиями? Конечно, нет. Мы ни разу не применили (ядерное оружие) и всегда были активными участниками соглашений об ограничениях в этих сферах. Но при этом, исходя из интересов нашей страны, технологии развиваются», – подчеркнул А. Лихачев.

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман отметил, что при сохранении нынешней ценностной организации общества роль человека и его способность проявлять чувства «сохранятся независимо от того, какую часть нашей деятельности мы сможем автоматизировать и какими именно средствами». В частности, на данном этапе не стоит опасаться последствий развития искусственного интеллекта (ИИ), поскольку сейчас ИИ – «это решение задач на основе алгоритмов, так или иначе создаваемых естественным интеллектом». Вместе с тем наши эмоциональные возможности и способность к проявлению чувств может изменить распространение технологий, которые будут трансформировать физическую природу человека, – в этом случае «само понятие любви может претерпеть изменения».

Научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, создатель 16-кубитного российского квантового компьютера на ионах Илья Семериков убежден, что в создании технологий, несомненно, есть место любви, поскольку любовь суть познание, а именно на познании зиждутся новые разработки. «Чтобы понимать физику, вы должны полюбить физику», – утверждает ученый. Он предсказал технологическую сингулярность, в которой ИИ сам станет создавать системы нового уровня, что чревато новыми последствиями для человечества. «Скорее всего, те ИИ, которые мы будем создавать, станут создавать новые ИИ. И это будут быстроразмножающиеся сущности», – подытожил И. Семериков.

Исполнительный президент Xuanyuan Group Industrial Development Хайлун Сюе (КНР) назвал искусственный интеллект инструментом, который помогает человеку решать сложные задачи в различных сферах жизнедеятельности, заметив, что ИИ не сможет заменить человека и изменить его природу ввиду того, что именно человек принимает решение о практическом применении данных, полученных от ИИ. «Наша компания занимается предупреждением и ликвидацией последствий климатических бедствий, таких как землетрясение, вулканические извержения, – пояснил он. – В своей работе мы активно используем искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления и т.д. Вопрос в том, насколько точно мы можем сказать, когда случится землетрясение – может быть, за 15 или 60 секунд. Но хватит ли этого, чтобы заранее организовать успешные действия по ликвидации последствий? Конечно, нет. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект не может завоевать человеческий разум».

Тема развития искусственного интеллекта и внедрения его в повседневную практику становится все более актуальной. Интерес к ней растет во всем мире. Всестороннее обсуждение будущего, основанного на новых технологиях, преследует множество целей, главная из которых выражается довольно просто: технологии должны служить людям, а не подчинять их себе. Человеческий разум, эмоция, творческий порыв всегда будут сильнее самой «умной» машины, сотканной из алгоритмов, которые создал человек.

| 14.09.23 | 14.09.2023 Научная Россия. XXI Всероссийская молодежная Самарская конференция |

Продолжается регистрация на XXI Всероссийскую молодежную Самарскую конкурс-конференцию по оптике, лазерной физике и физике плазмы.

Продолжается регистрация на XXI Всероссийскую молодежную Самарскую конкурс-конференцию по оптике, лазерной физике и физике плазмы.Конференция пройдет в Самаре с 14 по 18 ноября 2023 года в гибридном (очно-дистанционном) формате. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты.

В этом году помимо основной секции по оптике, лазерной физике и физике плазмы в рамках конференции пройдут отдельные секции: «Биофотоника», «Микрофлюидные системы и нанотехнологии», «Физика и химия космоса».

Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы в Сборнике материалов XXI Всероссийской молодежной Самарской конкурса-конференции по оптике, лазерной физике и физике плазмы.

Избранные работы будут рекомендованы к публикации в журналах «Краткие сообщения по физике», «Компьютерная оптика», «Фотоника», "Journal of Biomedical Photonics & Engineering", а также «Физика волновых процессов».

Организатором мероприятия выступает Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук.

Для участия в конкурсе-конференции необходимо:

до 25 сентября зарегистрироваться на сайте конференции http://laser-optics.ru/

до 10 октября предоставить тезисы доклада (1-2 стр.)

Контакты организаторов: +7(846)335-57-31; +7(846)334-57-64; orgcom@laser-optics.ru

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: СФ ФИАН

| 14.09.23 | 14.09.2023 Научная Россия. Член-корреспондент РАН Петр Арсеев: теории высокотемпературной сверхпроводимости не существует |

— Хотела бы начать с вопроса о вашем дедушке, известном геометре П.К. Рашевском. Вы его помните? Он оказал на вас влияние?

— Вы занимаетесь теоретическими работами в области теории твердого тела. Какова вообще роль теоретической физики, той ее части, которая, как кажется, не очень связана с непосредственными практическими применениями?

Существует класс людей, которые занимаются скорее не тем, чтобы какую-то науку применять, сделать конкретный конечный продукт, а тем, чтобы создать некоторый аппарат, метод, которые позволяют исследовать, как эти приборы работают. И вот как раз теоретическая физика должна этим заниматься. И поскольку никто точно не может сказать, что именно вам потом понадобится на практике, то приходится заниматься многим. Точнее — всем.

К счастью или к несчастью, это зависит от точки зрения; получается так, что у нас есть большая область результатов, которые вроде бы и никому не нужны. Но жесткий закон природы заключается в том, что если нет этой деятельности, от которой не видно непосредственного выхода сегодня-завтра или через пять лет, то тогда умирает та деятельность, те люди, которые способны написать нужное уравнение для датчика, самолета, еще что-то. И умирают люди, которые могут это сделать в железе. Умирают в том числе и в прямом смысле.

Поэтому моя область деятельности — скорее развитие каких-то методов теоретической физики. Это такая область в физике конденсированного состояния (не только твердого тела), которая почти смыкается с областями теории поля.

— Почему это так?

— А их исследователи говорят, что их много, и еще больше неоткрытых.

— А в физике твердого тела иначе?

В частности, известно, что, когда Л.Д. Ландау говорил об электронах в металле (это очень сильно взаимодействующие системы), он был абсолютно уверен, что ничего хорошего здесь сделать невозможно, ничего сказать нельзя, теория тут бессильна. А потом сам же написал теорию жидкости Ландау, после которой выяснилось, что, оказывается, в металле как раз можно говорить о том, что электроны ведут себя как отдельные свободные частицы, несмотря на их огромное число и очень сильное взаимодействие между ними.

— Правильно ли я понимаю, что теория твердого тела — это не что-то уже законченное, а постоянно развивающееся

Хрестоматийный пример того, насколько опасно так говорить, — когда Максу Планку в юности профессор сказал, что в физике все уже в основном закончено. Потом, например, долгое время считалось, что в теории сверхпроводимости больше ничего не придумаешь, что наибольшая критическая температура (если получится) — это 20 К, лучше не будет. А в 1986 г. была открыта высокотемпературная сверхпроводимость, и теперь уже есть сверхпроводники с критической температурой 110–120 К. Этого тоже никто не ожидал.

— А в теории твердого тела такого рода неожиданности были?

Классический эффект Холла устроен довольно просто: возникает сила Лоренца, которая отклоняет электроны. При этом чувствуется, что чем сильнее вы подали магнитное поле, тем сильнее там должен отклоняться электрон, тем больше холловское напряжение.

И вдруг выяснилось, что напряжение Холла растет скачками, не непрерывно. Вы меняете, меняете поле (при этом напряжение некоторое время не меняется), а потом вы еще больше увеличили поле, и напряжение вдруг переместилось на другую ступеньку. И то, что идет такая ступенчатая зависимость, назвали квантовым в том смысле, что идет кусками, квантами. А потом поняли, как это явление устроено, что надо делать, чтобы появился такой эффект.

— А зачем нужно, чтобы он появился?

Но с точки зрения теории, мне кажется, наибольший интерес представляет то, что это — пример появления необычного состояния. Это был очень интересный пример того, как в физике твердого тела появляется некое новое состояние. Состояние электронов, для которого наблюдаются такие квантованные явления, было некоторой неожиданностью. Потом все это поняли, объяснили. С этого момента начался новый интерес к топологии в физике, но до этого никто подобного не ожидал.

И второе замечательное экспериментальное открытие — это высокотемпературная сверхпроводимость. Тоже более или менее случайно открытая, причем у нас в одном из институтов лежали образцы таких же материалов, которые были давно сделаны и на которых никто не мерил проводимость, потому что даже в голову не приходило. Говорят, что, когда их вынули из шкафа и померили, выяснилось, что они тоже сверхпроводящие.

— Петр Иварович, вы — разработчик общей квантовой кинетической теории туннелирования для систем, в которых наблюдаемые характеристики определяются кинетикой. Что это такое и почему важно?

Туннельный контакт в бытовом смысле — это плохой контакт, который происходит между двумя проводящими или слабо проводящими материалами, когда имеется очень большое сопротивление. Но там электроны все-таки могут пролетать. И вот характеристики такого контакта, во-первых, иногда полезны в практическом смысле, а во-вторых, часто позволяют узнать что-то об электронном строении материала.

Наука о туннельных контактах все время живет, но при этом развивается техника. Поэтому вместо двух довольно больших проволок, соединенных тонкой перемычкой или зазором, который называется «туннельный контакт», появлялись очень маленькие структуры, маленькие металлические проволочки. И по ним тоже течет ток, передвигаются электроны, перепрыгивают из одного куска в другой. Но обычную теорию, которая была развита для достаточно больших кусков с плохим контактом между ними уже, применять нельзя. Потому что в обычной теории явно или неявно использованы некоторые предположения, правильность которых обеспечивается именно тем, что эти куски большие. А здесь куски маленькие.

Даже один электрон может создавать в системе большое возмущение, сильно меняя ее характеристики. Поэтому вам уже нужно смотреть на задачу в целом и пытаться описывать весь процесс того, как электрон передвигается слева направо по этой системе. Этим во многом я и занимался.

— Эта ваша идея нашла практическое применение?

— Можете ли вы привести примеры, когда ваши теоретические разработки приводили к каким-то практическим результатам, доходили до лаборатории?

То, что я делал по описанию туннельных явлений, применялось для объяснения некоторых свойств того, что называется «туннельная микроскопия». Кстати, это тоже один из примеров экспериментального прорыва, который теоретически был понятен почти сразу, просто никто не верил, что это может сработать, а экспериментаторы попробовали и убедились, что работает.

— Когда вы разрабатываете какую-то теорию, вы пытаетесь представить возможности ее практического применения? Или вас это никак не интересует, поскольку вы теоретик?

— Тогда каким образом осуществляется корреляция между теоретиками и практиками? Как они узнают, что вы это объяснили и уже можно это использовать?

— Двигатель?

Вот в науке так же. Наука — такой же автомобиль. У нее есть практическая часть, когда люди на основе понимания каких-то законов природы делают полезный работающий прибор. Рентгеновский аппарат, медицинский томограф, лазеры медицинские, промышленные, полупроводниковые электронные приборы. И есть часть, которая «соединяет колеса с кузовом», — должны быть люди, которые знают основные уравнения физики, понимают, что вам нужно для практических применений, умеют рассчитать характеристики того, что вы применяете. Хотя бы рассчитать мощность, которую ваш прибор будет поглощать. Это же нужно сделать по каким-то формулам. Вы же должны знать, сколько вы заберете из розетки, выдержит у вас сеть или нет. Еще есть люди, которым просто интересно, можно ли модифицировать формулы, в каких случаях они будут другие и т.д.

— Важно понимать, что все эти части работают вместе.

Конкретно в нашей области остались недоделанными множество кусков теории. Я бы очень хотел, чтобы они были доделаны. В том же квантовом эффекте Холла есть понимание того, почему это происходит и как это работает, но никакой теории там не написано. В том смысле, что возьмем электроны, полупроводник, есть магнитное поле. Вот мы помещаем эти электроны в полупроводниках в магнитное поле, вот у нас есть уравнения, вот мы их решаем, и вот мы получили ответ, формулу, которая показывает, что у нас холловское напряжение меняется скачками с изменением магнитного поля. Такой теории по-прежнему нет.

Для себя я бы назвал высокотемпературную сверхпроводимость, теория которой уже с 1986 г. — больше 35 лет — фактически топчется на месте. Причем там приходят такие волны модных теорий, и некоторое время считается, что уже ничего больше не требуется, уже все объяснено. Потом эта волна спадает, начинается следующая волна.

— Почему так происходит?

— Вы ее создадите?

| 05.09.23 | 05.09.2023 Первый межрегиональный самарский. Первыми в мире |

В Самаре до конца 2023 года появится космическая фабрика по синтезу биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Этим летом была смонтирована главная часть установки – вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. В настоящее время идет заключительный этап сборки всей установки.

Оксана ФЕДОРОВА

Работы в рамках крупного гранта правительства РФ «Возникновение и эволюция органических соединений в нашей Галактике» стали для Самарского филиала ФИАН самым значимым событием за последние три года.

«Мы выиграли этот грант в декабре 2020 года. Руководит грантом профессор Гавайского университета на Маноа (США) Ральф Кайзер, крупнейший специалист в области астрохимии и астрофизики. В рамках гранта в СФ ФИАН создан Центр лабораторной астрофизики (ЦЛА). Ключевым элементом Центра служит уникальная экспериментальная установка, предназначенная для исследований эволюции органических молекул в нашей Галактике», – рассказывает директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. С.П.Королева Валерий Азязов. Внутри уникальной по своим характеристикам установки для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса. Кроме того, она будет использоваться при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов, применяемых в космических аппаратах.

У истоков создания самарского филиала ФИАН стоял Николай Басов, нобелевский лауреат, академик, директор Физического института имени П.Н.Лебедева, один из создателей лазера. Первый академический институт региона был организован в 1980 году по совместной инициативе самого Басова и областного правительства. С тех пор здесь ведутся работы по созданию новых и совершенствованию известных лазерных систем.

Создание мощных лазеров, лазерная обработка материалов, разработка жидкокристаллических оптических элементов, аддитивные технологии – основные направления СФ ФИАН, которыми институт занимался и занимается в рамках государственного задания, в рамках проектов различных научных фондов и хоздоговоров. «Раньше у филиала были налажены прямые контакты с заводами Самарского региона, работы по лазерной сварке, лазерной обработке выполнялись по непосредственным заказам предприятий. Все изменилось в период перестройки. Мы очень надеемся, что НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», участником которого является Самарский филиал ФИАН, выступит посредником между заказчиком и исполнителем. Уже сегодня мы отмечаем увеличение плотности контактов с предприятиями – потенциальными заказчиками и клиентами – за счет деятельности НОЦ», – говорит директор СФ ФИАН Валерий Азязов.

Для СФ ФИАН успешным стал реализованный в прошлом году проект НОЦ «Инженерия будущего» – Инновационный сертификат. В качестве индустриального партнера выступило ООО НПП «Инжект» (Саратов), где создаются современные лазерные системы с диодной накачкой. Совместно с «Инжект» выиграли конкурсный отбор на получение инновационного сертификата на 1 млн рублей. «На наш взгляд, инновационный сертификат является перспективным проектом НОЦ «Инженерия будущего», который действительно сможет помочь активному продвижению передовых технологий, находящихся на стадиях НИР и НИОКР», – подчеркивает Азязов.

Валерий Азязов, директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королева:

— ФИАН – полифизический академический институт. Сегодня ФИАН вносит значительный вклад в развитие не только лазерных, но и, к примеру, медицинских и квантовых технологий. Совсем недавно на Форуме будущих технологий президенту РФ В.В.Путину был продемонстрирован самый мощный в стране 16-кубитный квантовый компьютер на ионах. Мы также успешно занимаемся решением общечеловеческих задач, например, такого рода: «Как зародилась жизнь на Земле?» Выигранный Мегагрант служит признанием наших результатов. В мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии. Сейчас в созданном ЦЛА идет к завершению процесс сборки уникальной установки, которая позволит максимально точно воссоздавать условия глубокого космоса. Установка позволит получать результаты мирового уровня.

| 04.09.23 | 04.09.2023 Юность Сибири. Под Псково-Печерским монастырем обнаружены неизвестные коридоры и комнаты |

Фото: architectureguru.ru

При исследовании склепа, находившегося за иконой в Успенском Псково-Печерском монастыре, специалисты обнаружили проход в другое пространство. Размер иконы, за которой находился спрятанный склеп, был сопоставим с ростом человека, пишет МК.

В результате ученым из Физического института имени Лебедева РАН удалось обнаружить доселе неизвестные пещеры и склепы.

Ранее в ходе исследований специалисты узнали только о двух потайных местах святыни. А изучив склеп, который был скрыт за иконой, они обнаружили проход в другое пространство.

Анализ Троицкой улицы под монастырем привел к тому, что они обнаружили не только ее продолжение, но и помещение размером 3 на 6 метров в горизонтальной плоскости и 3 метра в высоту, куда ведет улица.

Профессор МИФИ Наталья Полухина, принимавшая участие в исследовании, считает, что под монастырем может быть еще много помещений, хранящих тайны древней истории.

Исследование проводилось с помощью новой современной методики мюонографии, которая позволяет специалистам определять невидимые для человека границы поверхностей с помощью потоков космических частиц.

https://yunostsibiri.ru/pod-pskovo-pecherskim-monastyrem-obnaruzheny-neizvestnye-koridory-i-komnaty/

| 04.09.23 | 04.09.2023 Рамблер. Под Псково-Печерским монастырём найдены ранее неизвестные коридоры и комнаты |

© FBM.ru

Ученые обнаружили в пещерах под Псково-Печерским монастырём ранее неизвестные коридоры и комнаты. Для исследования подземных пространств физики-ядерщики использовали метод мюонографии – регистрации потоков космических частиц для создания трёхмерных изображений объектов, информирует издание smotrim.ru.

Исследовательскими работами занимаются эксперт трёх ведущих московских вузов МИФИ, МИСИС И ФИАН.

“В пещерах множество неведомых нам и ходов, и каких-то пространств со сводами. Наша задача – укрепить и сохранить то, что есть. А если сможем ещё и что-то новое открыть, то конечно, это будет прекрасно”, – заявил митрополит Псковский и Порховский, игумен Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов).

По словам Натальи Полухиной, являющейся главным научным сотрудником Физического института им. Лебедева РАН, специалисты смогли определить размеры склепа за иконой. Она указала, что за тупиком было найдено продолжение Троицкой улицы, которое скрывал неизвестный ранее подземный коридор.

Ученые считают свое открытие сенсационным. На данный момент исследовано лишь две зоны сакрального пространства – территории, на которых будут трудиться реставраторы и другие специалисты

| 04.09.23 | 04.09.2023 FBM. Под Псково-Печерским монастырём найдены ранее неизвестные коридоры и комнаты |

Ученые обнаружили в пещерах под Псково-Печерским монастырём ранее неизвестные коридоры и комнаты. Для исследования подземных пространств физики-ядерщики использовали метод мюонографии – регистрации потоков космических частиц для создания трёхмерных изображений объектов, информирует издание smotrim.ru.

Исследовательскими работами занимаются эксперт трёх ведущих московских вузов МИФИ, МИСИС И ФИАН.

“В пещерах множество неведомых нам и ходов, и каких-то пространств со сводами. Наша задача – укрепить и сохранить то, что есть. А если сможем ещё и что-то новое открыть, то конечно, это будет прекрасно”, – заявил митрополит Псковский и Порховский, игумен Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов).

По словам Натальи Полухиной, являющейся главным научным сотрудником Физического института им. Лебедева РАН, специалисты смогли определить размеры склепа за иконой. Она указала, что за тупиком было найдено продолжение Троицкой улицы, которое скрывал неизвестный ранее подземный коридор.

Ученые считают свое открытие сенсационным. На данный момент исследовано лишь две зоны сакрального пространства – территории, на которых будут трудиться реставраторы и другие специалисты.

https://fbm.ru/novosti/science/pod-pskovo-pecherskim-monastyrjom-najdeny-ranee-neizvestnye-koridory-i-komnaty.html

| 04.09.23 | 04.09.2023 Научная Россия. II Международная научная конференция «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии» |

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН совместно с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России и Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ продолжает цикл Международных конференций «Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии».

Конференция проводится в рамках реализации проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-физических методов», реализуемого при поддержке ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры» Минобрнауки России.

Конференция состоится 23-25 октября 2023 года и пройдет на базе ФИАН в очно-дистанционном формате.

Тематика конференции посвящена ядерно-физическим методам в ядерной медицине, лучевой диагностике и терапии, нанобиомедицинским технологиям диагностики, бинарным технологиям сенсибилизации, сочетанным технологиям лучевой терапии, математическим методам моделирования роста злокачественных новообразований, оптимизации режимов протонной и ионной терапии, протонной томографии, технологиям модернизации комплексов протонной и ионной терапии.

На конференции предусмотрен конкурс научных молодежных работ. Конкурс проводится по категориям среди молодых ученых-исследователей, ординаторов, стажеров, аспирантов, студентов магистратуры, специалитета и бакалавриата, а также среди учащихся средних школ.

Важная информация:

- Рабочий язык – русский, английский

- Регистрация и подача тезисов для участия с докладом - до 20.09.2023

- Регистрация в качестве слушателя - до 01.10.2022

- Организационный взнос не предусмотрен

Регистрация участников и более подробная информация о мероприятии – на сайте https://protonconf.lebedev.ru Дополнительная информация в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/radiobiotech Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)