СМИ о нас

| 02.02.26 | 27.01.2026 Самарский университет. Российские ученые создали левитатор для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив |

Ученые Самарского университета им. Королёва и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения. Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.

Условия левитации дают возможность добиваться большей точности и наглядности при проведении химических экспериментов в отличие от традиционных подходов: паря в воздухе, капли не касаются стенок каких-либо сосудов или емкостей, уменьшается внешнее влияние на протекание химических реакций, при этом с летающими каплями можно легко проводить различные манипуляции на расстоянии, не прикасаясь к ним. На созданном левитаторе уже идут эксперименты с гипергольными ионными жидкостями*, которые в будущем могут стать компонентами перспективных ракетных топлив нового поколения. Капли ионных жидкостей различного состава, подчиняясь невидимому ультразвуку, сливаются с каплями окислителя, а ученые изучают возникающие при этом реакции воспламенения и горения, подбирая наилучшую для характеристик будущего космического топлива "рецептуру".

Проект получил финансовую поддержку в виде гранта Российского научного фонда. В исследованиях также принимают участие ученые Института органической химии им. Зелинского РАН.

"Гипергольные ионные жидкости находятся в фокусе внимания многих ученых во всем мире. На основе этих энергоемких жидкостей можно создавать новые виды космического топлива – более эффективные и экологичные. Мы предложили использовать для экспериментального изучения ионных жидкостей новое устройство – установку акустической левитации, или просто левитатор. Такая установка у нас уже собрана, протестирована, и на ней сейчас проходит серия экспериментов с перспективными гипергольными ионными жидкостями", – рассказал Иван Антонов, доцент кафедры оптики и спектроскопии Самарского университета им. Королёва.

По словам ученого, применение акустического левитатора, в сравнении с традиционными подходами в изучении ионных жидкостей, дает экспериментаторам ряд критически важных возможностей. Установка надежно удерживает отдельные капли химически различных веществ в разных узлах акустической стоячей волны и позволяет дистанционно управлять этими каплями: их можно перемещать в пространстве и смешивать друг с другом с помощью низкочастотной модуляции ультразвуковой несущей волны. В результате химические реакции протекают буквально в открытом пространстве, без влияния стенок пробирок или камер сгорания.

"Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, так называемые "бесконтейнерные условия", устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации – совсем почти как в космосе, при этом не нужно использовать специальные сложные испытательные стенды. Левитатор дает уникальную возможность изучать реакции на уровне одиночных капель и исследовать влияние размера отдельной капли – от нескольких сотен микрометров до пары миллиметров – на ее химическую активность. С помощью ультразвукового левитатора можно проводить исследования и по другим направлениям, например, более глубоко изучать процессы горения и впрыска топлива в двигателях, что позволит в будущем создавать более надежные и высокоэффективные двигатели", – отметил Иван Антонов.

Внешне левитатор напоминает некую "этажерку" с несколькими десятками ультразвуковых излучателей, закрепленных на нижней и верхней "полочках", словно маленькие ракетные сопла или горелки духовки, обращенные друг к другу. По словам Ивана Антонова, уникальность созданной системы заключается в использовании особой конфигурации излучателей и применении специальных алгоритмов управления, обеспечивающих селективное управление положением отдельных капель. Состав оборудования, которым оснащена установка, позволяет не только виртуозно управлять летающими каплями, но и также проводить эмиссионную спектроскопию и скоростную оптическую диагностику.

Ведущиеся на установке исследования должны выявить взаимосвязь между структурой ионной жидкости и её гипергольностью, то есть самовоспламеняемостью при контакте с окислителем. На основании найденных закономерностей ученые хотят получить новые оптимальные по свойствам гипергольные ионные жидкости и разработать новые методы их синтеза.

В рамках начальной серии экспериментов на установке было впервые проведено комплексное исследование процесса воспламенения ряда перспективных гипергольных ионных жидкостей при контакте с дымящей азотной кислотой. С помощью высокоскоростной видеосъемки были измерены показатели задержки воспламенения, которые для некоторых жидкостей оказались в два-три раза ниже, чем показывают стандартные тесты. Это указывает на возможность более точного моделирования реальных условий с помощью новой установки.

В ближайшее время на левитаторе планируется провести серию экспериментов с новым классом ионных жидкостей, разработанных в Институте органической химии РАН и содержащих различные энергоемкие анионы. Полученные соединения характеризуются высоким содержанием азота и кислорода и обладают детонационными характеристиками, сравнимыми с тринитротолуолом. При этом жидкости демонстрируют низкую чувствительность к удару.

"В присутствии каталитических добавок данные ионные жидкости проявляют гипергольные свойства, то есть воспламеняются при контакте с окислителями – перекисью водорода, азотной кислотой. Это открывает перспективы их использования в качестве безопасных и эффективных компонентов топливных систем", – подчеркнул Иван Антонов.

Справочно

Ионная жидкость – жидкость, содержащая только ионы. В широком смысле это любые расплавленные соли. Ионные жидкости относятся к так называемым "зеленым растворителям" и применяются в сфере биотехнологий, энергетике, химии, ракетостроении. Гипергольные ионные жидкости – это ионные жидкости, которые самопроизвольно воспламеняются при контакте с окислителем.

Фото: Олеся Орина

| 02.02.26 | 27.01.2026 ТАСС. Предложен способ испытания ракетного топлива с помощью левитации |

Способ отличается большей точностью и наглядностью при проведении экспериментов

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Ученые из Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН создали установку левитации для разработки состава и испытания новых видов ракетного топлива. Способ отличается большей точностью и наглядностью при проведении экспериментов, сообщили в пресс-службе самарского университета.

"Ученые Самарского университета им. Королева и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения. Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации, когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн", - рассказали в вузе.

В исследованиях также принимают участие ученые Института органической химии им. Зелинского РАН. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.

Как пояснили в университете, условия левитации дают возможность добиваться большей точности и наглядности при проведении химических экспериментов по сравнению с традиционными подходами. При проведении эксперимента в левитаторе капли испытуемого топлива парят в воздухе и не касаются стенок каких-либо емкостей. За счет этого уменьшается внешнее влияние на протекание химических реакций, а значит повышается точность эксперимента. Ученые уже испытывают в левитаторе компоненты, которые могут стать перспективными для создания более эффективных и экологичных ракетных топлив нового поколения. Это гипергольные ионные жидкости, способные самопроизвольно воспламеняться при контакте с окислителем. Изучая возникающие реакции воспламенения и горения, они подбирают наилучшую рецептуру для будущего космического топлива.

Особенности разработки

"Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации - почти как в космосе, при этом не нужно использовать сложные испытательные стенды. Левитатор дает уникальную возможность изучать реакции на уровне одиночных капель и исследовать влияние размера отдельной капли на ее химическую активность. С помощью ультразвукового левитатора можно проводить исследования и по другим направлениям, например, более глубоко изучать процессы горения и впрыска топлива в двигателях, что позволит в будущем создавать более надежные и высокоэффективные двигатели", - пояснил доцент кафедры оптики и спектроскопии самарского университета Иван Антонов.

Ведущиеся на установке исследования должны выявить взаимосвязь между структурой ионной жидкости и ее самовоспламеняемостью при контакте с окислителем. На основании найденных закономерностей ученые хотят получить новые оптимальные по свойствам гипергольные ионные жидкости и разработать новые методы их синтеза. В ближайшее время на левитаторе планируют провести серию экспериментов с разработанным в Институте органической химии РАН новым классом ионных жидкостей, обладающих высокими детонационными характеристиками.

| 02.02.26 | 27.01.2026 Интерфакс. Российские ученые создали левитатор для разработки новых ракетных топлив |

Самара. 27 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королева и Физического института имени Лебедева РАН разработали и создали экспериментальную установку левитации для испытаний и подбора компонентов ракетных топлив, сообщает пресс-служба самарского вуза.

Установка дает возможность проводить эксперименты, когда капли испытываемых жидкостей левитируют в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.

"Отсутствие стенок, контактирующих с каплей, так называемые "бесконтейнерные условия", устраняет влияние нежелательных поверхностных реакций и процессов теплообмена, присутствующих в больших объемах жидкости. Кроме того, в левитаторе можно исследовать процессы горения в условиях микрогравитации - совсем почти как в космосе, при этом не нужно использовать специальные сложные испытательные стенды", - приводятся слова доцента кафедры оптики и спектроскопии Самарского университета им. Королева Ивана Антонова.

Левитатор позволяет дистанционно управлять каплями различных веществ, смешивая друг с другом при помощи низкочастотной модуляции ультразвуковой несущей волны.

Установку уже используют для проведения экспериментов с гипергольными ионными жидкостями, которые представляют собой жидкости, самопроизвольно воспламеняющиеся при контакте с окислителем. Капли таких жидкостей различного состава смешивают с окислителем в левитаторе, и ученые изучают реакции воспламенения и горения, подбирая наилучшую для характеристик будущего космического топлива.

Основная задача экспериментов - выявить взаимосвязь между структурой ионной жидкости и её гипергольностью, то есть самовоспламеняемостью при контакте с окислителем. На основании найденных закономерностей ученые хотят получить оптимальные по свойствам гипергольные ионные жидкости и разработать новые методы их синтеза.

Так, в ближайшее время планируется провести серию экспериментов с новым классом ионных жидкостей, содержащих энергоемкие анионы. Полученные соединения характеризуются высоким содержанием азота и кислорода и обладают детонационными характеристиками, сравнимыми с тринитротолуолом. При этом жидкости демонстрируют низкую чувствительность к удару.

| 02.02.26 | 23.01.2026 Российский научный фонд. Физики раскрыли механизм микроскопической структуризации искрового разряда в воздушной среде |

Ученые в деталях изучили, как меняется структура плазмы в наносекундном искровом разряде в воздухе при снижении давления от атмосферного до единиц Торр (миллиметров ртутного столба). Авторы обнаружили пороговый характер формирования микроскопических плазменных каналов и выявили условия, при которых возникает высокоионизованная плазма вблизи катода. Эти результаты важны для понимания фундаментальных механизмов формирования плазмы в газовых разрядах и могут быть применены в задачах моделирования длинных искровых разрядов, включая лабораторное изучение молниевых процессов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Review E.

Фотография экспериментальной установки и коллектива молодых ученых. Источник: Егор Паркевич

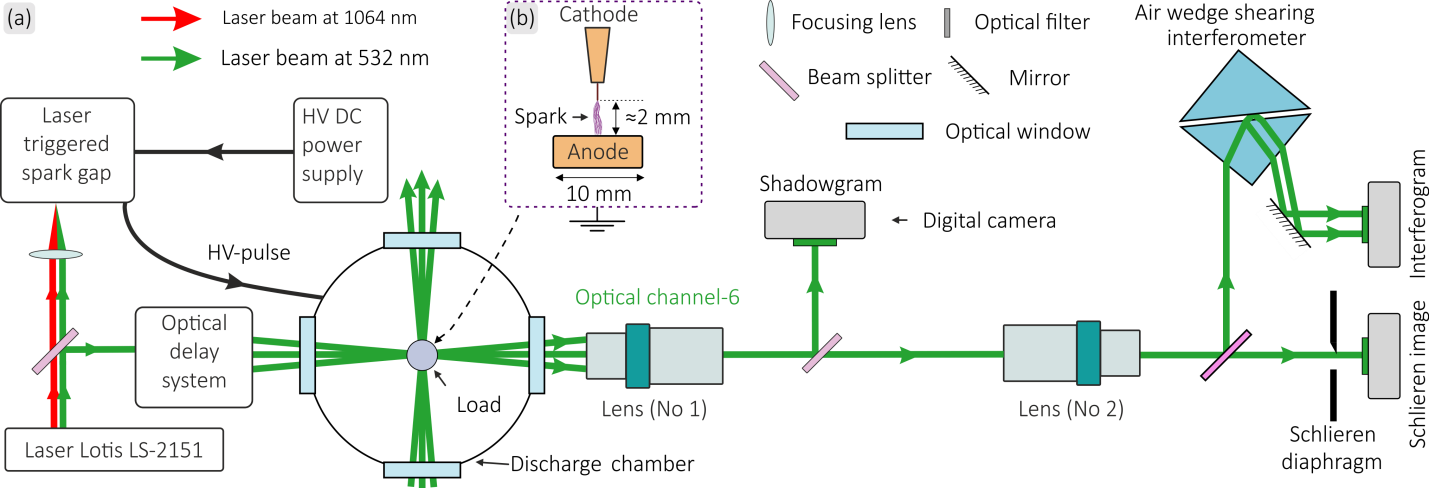

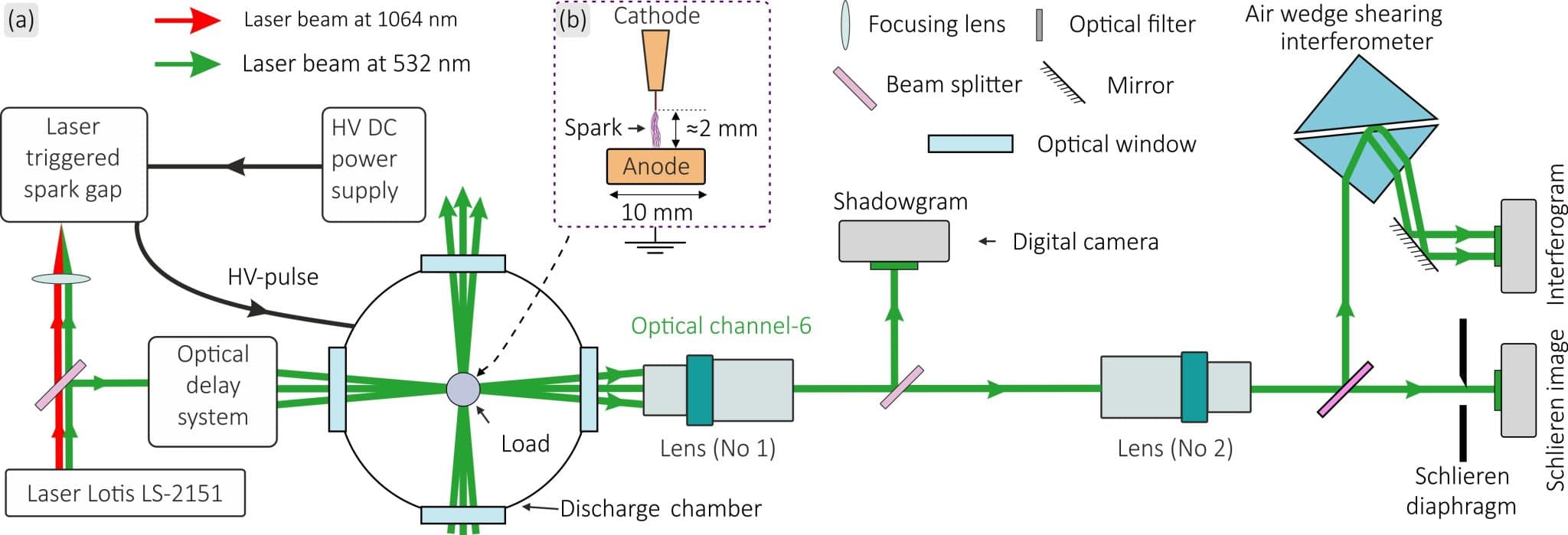

Схема экспериментальной установки для пикосекундного лазерного зондирования плазмы в разрядном промежутке.

Источник: Егор Паркевич

Искровые разряды в воздухе, возникающие при высоких напряжениях, обладают сложной внутренней структурой. При атмосферном давлении они часто распадаются на тонкие высокоионизованные плазменные нити — микроскопические каналы диаметром около 20 микрометров, в которых степень ионизации может достигать десятков процентов. Однако до сих пор оставалось неясно, как меняется процесс такой микроструктуризации при снижении давления воздуха и при каких условиях он полностью прекращается. Понимание этих механизмов необходимо для создания точных физических моделей плазмообразования, которые используются, в том числе, при лабораторном моделировании молниевых разрядов.

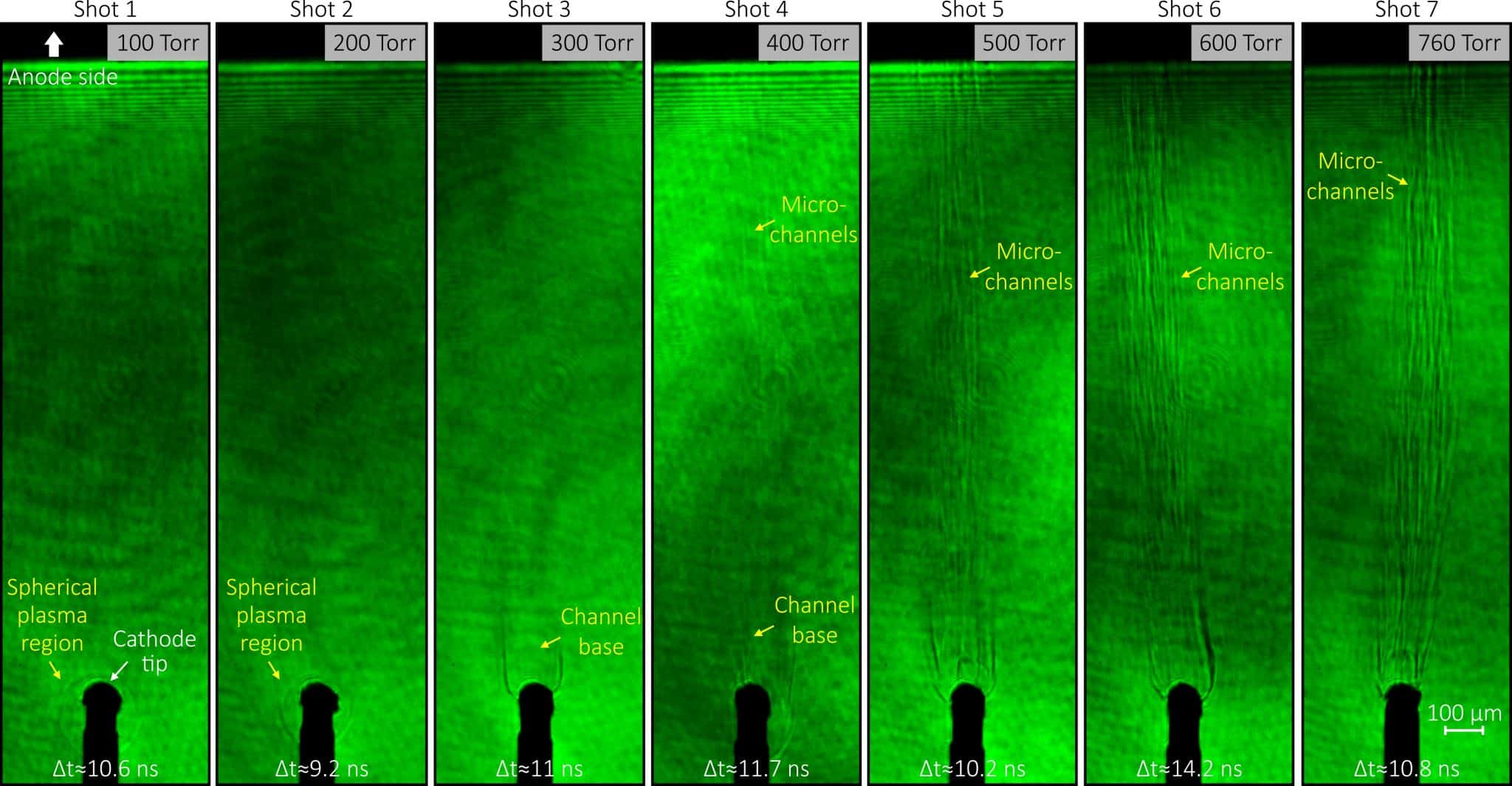

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) с коллегами из МФТИ и НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (ред. - Пресс-служба РНФ)провели серию экспериментов с наносекундным искровым разрядом в воздухе в широком диапазоне давлений — от 100 до 760 Торр (атмосферное давление). Для изучения быстропротекающих процессов с высоким пространственным и временным разрешением использовалась уникальная установка с пикосекундным лазерным зондированием плазмы. Шесть синхронизированных лазерных пучков с длиной волны 532 нм с интервалом в несколько наносекунд регистрировали состояние разряда за один и тот же выстрел, произведенный на установке, что позволило детально отследить динамику формирования плазменных структур. Одновременно записывались интерферограммы, теневые и шлирен-изображения, на основе которых восстанавливались распределения концентрации электронов плазмы с точностью до 2–3 микрометров.

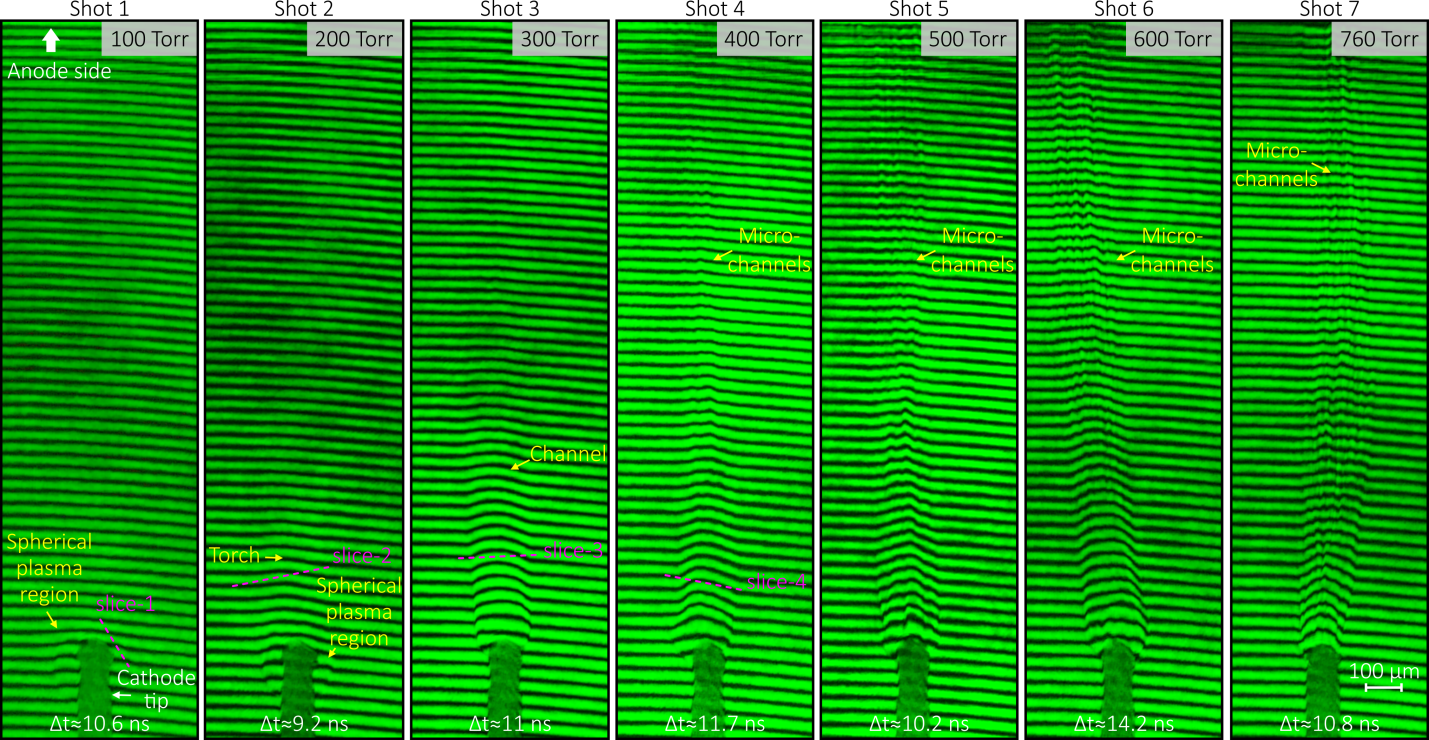

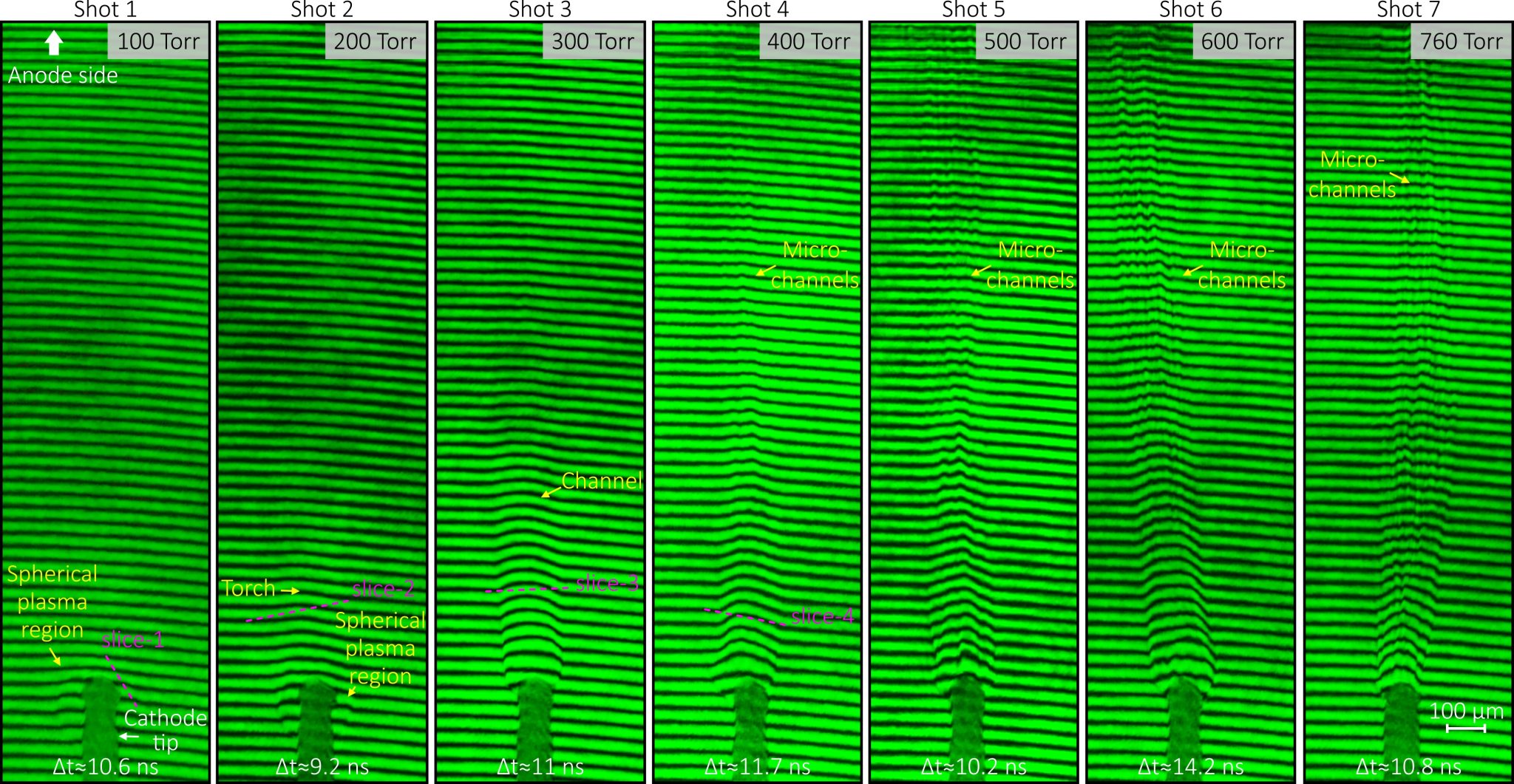

Лазерные интерферограммы, демонстрирующие структурные изменения в канале искры при снижении давления воздуха. Источник: Егор Паркевич

Эксперименты показали, что процесс микроструктуризации — распада фронта ионизационной волны на отдельные микроскопические каналы — имеет пороговый характер по давлению. При атмосферном давлении (760 Торр) и вплоть до 400 Торр наблюдалось образование множества микроскопических каналов диаметром около 20 мкм с концентрацией электронов, близкой к состоянию полной ионизации воздуха. Однако при снижении давления до 300 Торр микроструктура перестала наблюдаться: разряд развивался в виде относительно однородного плазменного канала без мелкомасштабных нитей.

Интересные изменения происходят также вблизи катода. При давлениях около 100–200 Торр высокоионизованная плазма возникает не на вершине острийного катода, а на его боковой поверхности, образуя сферическую плазменную область. Анализ показал, что эта плазма состоит преимущественно из ионизованных паров материала катода (меди), что указывает на доминирующую роль взрывной электронной эмиссии. При дальнейшем снижении давления ниже 100 Торр генерация такой плазмы становится спорадической и полностью исчезает, что также свидетельствует о пороговом характере явления.

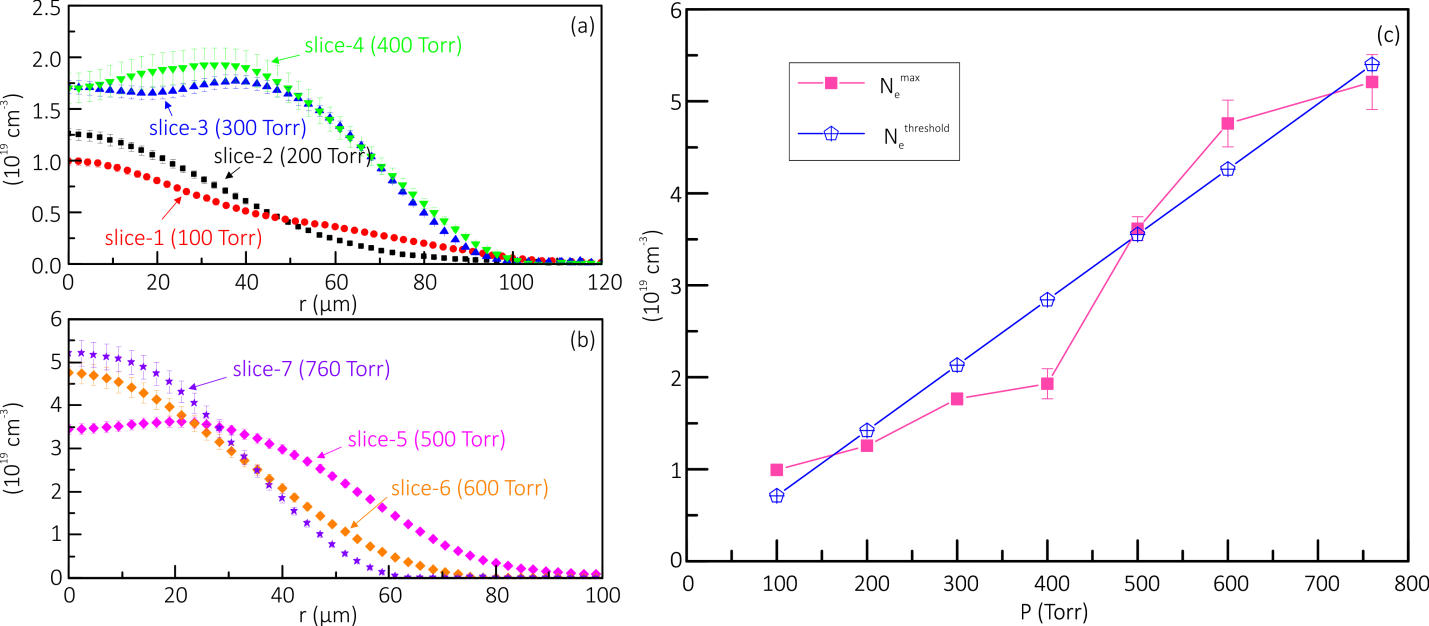

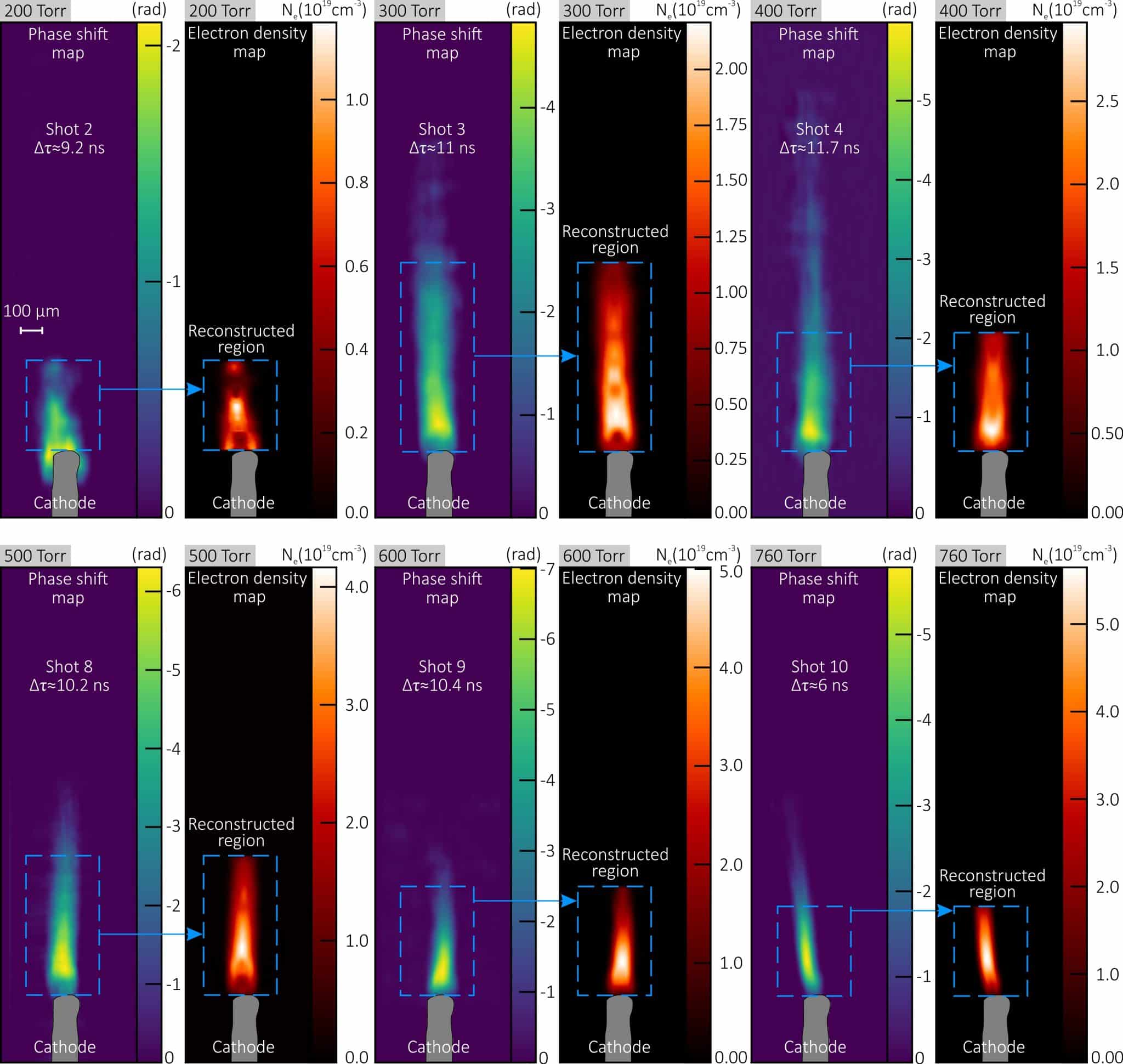

Распределения концентрации электронов в сечениях искрового канала (a,b) и зависимость максимальной концентрации Nemax от давления воздуха (c). Кривая Nethreshold показывает теоретический предел при полной диссоциации и однократной ионизации воздуха.

Источник: Егор Паркевич

Важным результатом работы стало обнаружение того, что скорость ионизационной волны (~10⁷ см/с), берущей свое начало от взрывной прикатодной плазмы и создающей каналы высокоионизованной плазмы, слабо зависит от давления, тогда как время, необходимое для их развития (так называемое время филаментации), возрастает при его снижении. Это позволяет объяснить структурные переходы, наблюдаемые в результирующем канале разряда.

«Наша работа впервые систематически показывает, как давление воздуха управляет переходом от мелкомасштабной филаментации к образованию однородного плазменного канала. Обнаруженные пороговые эффекты — ключ к пониманию того, при каких условиях в разряде возникает сложная микроструктура, а при каких — нет. Это важно как для фундаментальной физики газового разряда, так и для прикладных задач, например, управления генерацией металлических наночастиц в низкотемпературной плазме», — комментирует руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФИАН Егор Паркевич.

«Полученные данные предоставляют новые строгие экспериментальные ограничения для теоретических моделей, описывающих быстрое плазмообразование и развитие неустойчивостей в искровых каналах. В дальнейшем мы планируем изучить влияние других параметров — таких как состав газа, форма электродов и предыонизация — на пороги микроструктуризации, чтобы создать более полную картину механизма филаментации», — добавляет ученый.

| 02.02.26 | 22.01.2026 Коммерсант. Давление решает |

Когда искра дробится на нити

Ученые в деталях изучили, как меняется структура плазмы в наносекундном искровом разряде в воздухе при снижении давления от атмосферного до единиц Торр (миллиметров ртутного столба). Авторы обнаружили пороговый характер формирования микроскопических плазменных каналов и выявили условия, при которых возникает высокоионизованная плазма вблизи катода.

Экспериментальная установка и коллектив молодых ученых

Фото: Егор Паркевич

Эти результаты важны для понимания фундаментальных механизмов формирования плазмы в газовых разрядах и могут быть применены в задачах моделирования длинных искровых разрядов, включая лабораторное изучение молниевых процессов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Review E.

Искровые разряды в воздухе, возникающие при высоких напряжениях, обладают сложной внутренней структурой. При атмосферном давлении они часто распадаются на тонкие высокоионизованные плазменные нити — микроскопические каналы диаметром около 20 микрометров, в которых степень ионизации может достигать десятков процентов. Однако до сих пор оставалось неясно, как меняется процесс такой микроструктуризации при снижении давления воздуха и при каких условиях он полностью прекращается. Понимание этих механизмов необходимо для создания точных физических моделей плазмообразования, которые используются в том числе при лабораторном моделировании молниевых разрядов.

Схема экспериментальной установки для пикосекундного лазерного зондирования плазмы в разрядном промежутке

Диаграмма: Егор Паркевич

Исследователи из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) провели серию экспериментов с наносекундным искровым разрядом в воздухе в широком диапазоне давлений — от 100 до 760 Торр (атмосферное давление). Для изучения быстропротекающих процессов с высоким пространственным и временным разрешением использовалась уникальная установка с пикосекундным лазерным зондированием плазмы. Шесть синхронизированных лазерных пучков с длиной волны 532 нм с интервалом в несколько наносекунд регистрировали состояние разряда за один и тот же выстрел, произведенный на установке, что позволило детально отследить динамику формирования плазменных структур. Одновременно записывались интерферограммы, теневые и шлирен-изображения, на основе которых восстанавливались распределения концентрации электронов плазмы с точностью до 2–3 микрометров.

Эксперименты показали, что процесс микроструктуризации — распада фронта ионизационной волны на отдельные микроскопические каналы — имеет пороговый характер по давлению. При атмосферном давлении (760 Торр) и вплоть до 400 Торр наблюдалось образование множества микроскопических каналов диаметром около 20 мкм с концентрацией электронов, близкой к состоянию полной ионизации воздуха. Однако при снижении давления до 300 Торр микроструктура перестала наблюдаться: разряд развивался в виде относительно однородного плазменного канала без мелкомасштабных нитей.

Лазерные интерферограммы, демонстрирующие структурные изменения в канале искры при снижении давления воздуха

Диаграмма: Егор Паркевич

Интересные изменения происходят также вблизи катода. При давлениях около 100–200 Торр высокоионизованная плазма возникает не на вершине острийного катода, а на его боковой поверхности, образуя сферическую плазменную область. Анализ показал, что эта плазма состоит преимущественно из ионизованных паров материала катода (меди), что указывает на доминирующую роль взрывной электронной эмиссии. При дальнейшем снижении давления ниже 100 Торр генерация такой плазмы становится спорадической и полностью исчезает, что также свидетельствует о пороговом характере явления.

Важным результатом работы стало обнаружение того, что скорость ионизационной волны (примерно 10 см/с), берущей свое начало от взрывной прикатодной плазмы и создающей каналы высокоионизованной плазмы, слабо зависит от давления, тогда как время, необходимое для их развития (так называемое время филаментации), возрастает при его снижении. Это позволяет объяснить структурные переходы, наблюдаемые в результирующем канале разряда.

Распределения концентрации электронов в сечениях искрового канала (a,b) и зависимость максимальной концентрации Nemax от давления воздуха (c). Кривая Nethreshold показывает теоретический предел при полной диссоциации и однократной ионизации воздуха

Диаграмма: Егор Паркевич

«Наша работа впервые систематически показывает, как давление воздуха управляет переходом от мелкомасштабной филаментации к образованию однородного плазменного канала. Обнаруженные пороговые эффекты — ключ к пониманию того, при каких условиях в разряде возникает сложная микроструктура, а при каких — нет. Это важно как для фундаментальной физики газового разряда, так и для прикладных задач — например, управления генерацией металлических наночастиц в низкотемпературной плазме»,— комментирует руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФИАН Егор Паркевич.

«Полученные данные предоставляют новые строгие экспериментальные ограничения для теоретических моделей, описывающих быстрое плазмообразование и развитие неустойчивостей в искровых каналах. В дальнейшем мы планируем изучить влияние других параметров, таких как состав газа, форма электродов и предыонизация, на пороги микроструктуризации, чтобы создать более полную картину механизма филаментации»,— добавляет ученый.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда

| 02.02.26 | 21.01.2026 За науку. Ученые обнаружили пороговые явления при формировании пространственной микроструктуры искрового разряда в воздухе |

Исследователи из ФИАН, МФТИ и НИИЯФ МГУ впервые детально изучили, как меняется пространственная структура системы плазменных каналов в наносекундной электрической искре в воздухе при увеличении давления от 100 торр до атмосферного.

В ходе работы был обнаружен явный пороговый эффект: при превышении определенного давления в искровом разряде запускается процесс мелкомасштабной филаментации — однородный плазменный канал быстро распадается на пучок ультратонких, высокоионизованных нитей. Эксперименты также позволили выявить режимы, при которых высокоионизованная плазма формируется не в объеме разрядного промежутка, а концентрируется исключительно вблизи катода.

Эти фундаментальные результаты важны для построения точных моделей газоразрядной плазмы, расчета плазмохимических процессов и лабораторного моделирования длинных искровых каналов, в том числе для исследований, связанных с физикой молниевых разрядов. Работа опубликована в престижном журнале Physical Review E и поддержана грантом Российского научного фонда (№ 24-79-10167).

Фотография представляет собой однократную 6-секундную экспозицию трех последовательных ударов молнии, которые произошли почти одновременно. Фото: Rollingskyphoto, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Электрическая искра в воздухе, которую мы часто видим невооруженным глазом как сплошной ярко светящийся шнур, на микроуровне может иметь совершенно иную структуру. Результирующий канал искры, который в среднем диаметром сотни микрометров, во время своего развития за единицы наносекунд становится неустойчивым и распадается на десятки микроканалов диаметром около 20 микрометров.

В воздухе, при атмосферном давлении, внутри микроканалов плазма достигает экстремальных состояний, близких к полной ионизации, при концентрации электронов до 5 × 1019 см⁻3 («потолок» электронной плотности при 100% диссоциации и однократной ионизации всех образующихся атомов). При этом состояние плазмы близко к локальному термодинамическому равновесию (ЛТР) с температурой в десятки тысяч градусов.

Наличие или отсутствие мелкомасштабной структуры в результирующем канале искрового разряда напрямую определяет его ключевые характеристики: удельный энерговклад, пространственную неоднородность и параметры плазмы, что крайне важно для многих прикладных задач.

Главный вопрос, на который искали ответ физики: при каких условиях в разряде возникает эта сложная микроструктура и можно ли ею управлять? Для этого ученые провели серию уникальных экспериментов, исследуя импульсный наносекундный высоковольтный разряд в воздухе при давлениях 100–760 торр (атмосферное давление).

Эксперименты проводились в разрядной камере в промежутке между очень тонким катодом — медной проволокой миллиметровой длины диаметром 100 мкм, и плоским анодом, который был удален от торца катода на 2 мм. На этот разрядный промежуток с точностью до нескольких микрометров была настроена оптическая система диагностик. Разряд в промежутке инициировался при подаче на него импульсов напряжения амплитудой 25 кВ с фронтом порядка нескольких наносекунд и длительностью десятки наносекунд. При этом ток разряда достигал нескольких сотен ампер.

Рисунок 1. (a) Схема экспериментальной установки и оптической диагностики: короткий лазерный импульс (532 нм, 70 пс) проходит через разрядную камеру, разрядный промежуток с плазмой и регистрируется оптической системой, в которой одновременно записываются интерферограмма, шлирен-изображение и теневой снимок с разрешением 2–3 мкм. Всего за один выстрел шести лазерных пучков зондируют разряд с шагом 1–2 нс, что позволяет восстановить распределение электронной плотности и микроструктуру плазмы за наносекунды после пробоя. (b) Геометрия разрядного промежутка «острийный катод — плоский анод» длиной 2 мм, который «просвечивается» лазерным излучением. Источник: Егор Паркевич

Ключевым инструментом исследования стала установка с мультикадровым пикосекундным лазерным зондированием. Короткие лазерные импульсы регистрировали состояние плазмы с пространственным разрешением 2–3 микрометра и временным шагом 1–2 наносекунды. Для понимания масштаба времени: за 1 наносекунду свет в вакууме проходит лишь 30 сантиметров.

Особой инженерной задачей стала синхронизация шести независимых лазерных пучков и создание для каждого из них отдельного оптического канала регистрации. Это позволило в рамках одного разряда одновременно получать три типа диагностических изображений плазмы: интерферограммы (фазовый портрет, дающий распределение электронной плотности), тенеграммы (яркостная картина, выявляющая микронные неоднородности) и шлирен-изображения (высококонтрастная съемка, чувствительная к резким градиентам плотности).

Такая многоканальная диагностика впервые позволила в режиме реального времени отслеживать эволюцию плазменных структур с беспрецедентной детализацией и на основе комплексной обработки данных восстановить трехмерную картину распределения электронной плотности в развивающемся разряде.

В ходе исследований ученые показали, что канал электрической искры зарождается в крошечной области на катоде. Его формирование инициирует волну ионизации, которая движется от катода со скоростью порядка 10⁷ см/с и на фронте которой происходит быстрая (за время около 1 нс) наработка высокоионизованной плазмы. На некотором расстоянии от катода фронт волны теряет целостность и дробится на множество тонких микроканалов.

Рисунок 2. Серия лазерных интерферограмм разрядного промежутка, снятых на длине волны 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр вскоре после электрического пробоя. По мере приближения к атмосферному давлению на фронте разряда все отчетливее проявляется тонкая микроструктура. Источник: Егор Паркевич

Важным открытием стало обнаружение порогового давления воздуха, при котором этот процесс начинается. В диапазоне 400–760 торр фронт ионизационной волны практически всегда распадается, формируя сеть микроканалов. Однако при снижении давления до ~300 торр микроструктура перестает наблюдаться, и разряд развивается в виде однородного плазменного канала. Скорость самой ионизационной волны (~10⁷ см/с) при этом почти не зависит от давления.

При давлениях около 100–200 торр картина разряда кардинально меняется: вместо формирования в межэлектродном промежутке протяженных микроканалов происходит интенсивная генерация высокоионизованной плазмы непосредственно в прикатодной области. Ее возникновение обусловлено взрывной электронной эмиссией. Анализ показал, что она состоит преимущественно из ионизованных паров материала катода (меди). Эта плазма остается локализованной вблизи катода, не развиваясь в сторону анода. При дальнейшем снижении давления ниже ~100 торр ее образование становится спорадичным и полностью прекращается, что также указывает на пороговую природу исследуемого явления.

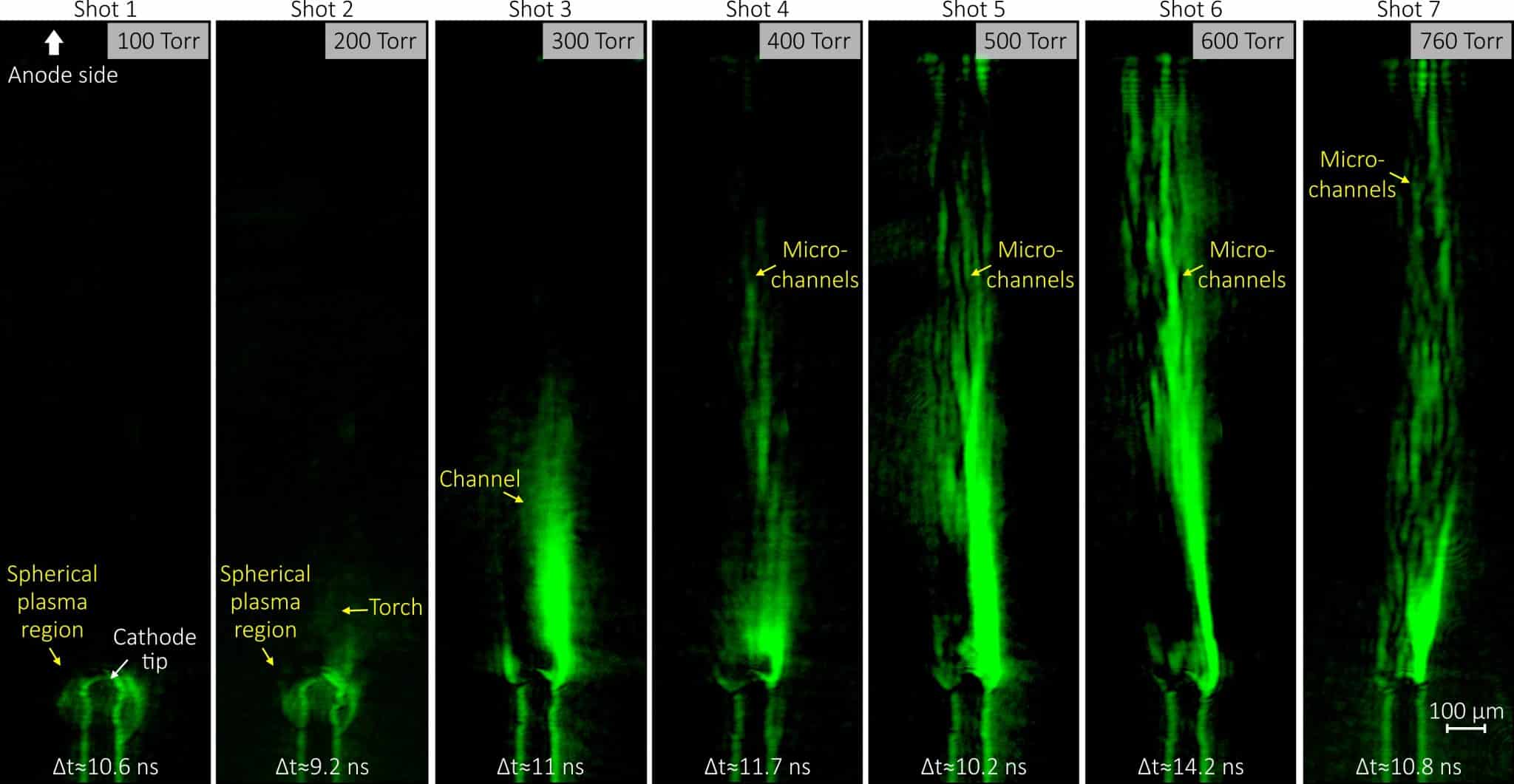

Рисунок 3. Лазерные шлирен-изображения разряда, зарегистрированные на длине волны 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр. Шлирен-метод особенно чувствителен к резким градиентам показателя преломления, поэтому на этих кадрах отчетливо проявляются границы формирующегося плазменного канала и его внутренняя микроструктура. Источник: Егор Паркевич

Теоретический анализ, основанный на моделировании кинетики реакций ступенчатой диссоциации молекулярного азота и ступенчатой ионизации образующихся атомов, позволил выявить ключевой параметр, определяющий возможность формирования высокоионизованной плазмы.

Расчеты показали, что характерное время, необходимое для протекания этих реакций и развития быстрой наносекундной контракции разрядных каналов (сжатия канала разряда в узкий плазменный шнур), сильно зависит как от величины электрического поля, так и от давления воздушной среды. Это объясняет, почему в воздухе при давлении, близком к атмосферному, быстрая интенсивная генерация высокоионизованной плазмы в зоне фронта волны ионизации может рассматриваться как реальный сценарий развития данного разряда. При снижении давления это время резко возрастает, что приводит к качественным изменениям в структуре канала искры — переходу от образования системы плазменных микроканалов к локализации высокоионизованной плазмы в непосредственной близости от катода.

Однако физический механизм, запускающий мелкомасштабную филаментацию (распад фронта волны ионизации на множество микроканалов), а также причина появления порога по давлению для этого процесса остаются необъясненными в рамках существующих теоретических моделей и представляют открытую проблему, требующую дальнейших исследований.

«Наши эксперименты впервые системно выявили, как давление воздуха выступает “переключателем” между принципиально разными режимами развития искры — от образования сложной микроструктуры из множества тончайших плазменных нитей до формирования гладкого, однородного канала. Обнаруженные четкие пороговые эффекты — ключ к пониманию, какие условия в газовой среде приводят к структурной перестройке разряда. Такое понимание критически важно как для фундаментальной физики быстрого плазмообразования, так и для прикладных технологий, где структура плазмы определяет результат, например при управляемом синтезе металлических наночастиц»,— прокомментировал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник ФИАН Егор Паркевич.

Рисунок 4. Лазерные теневые снимки разрядного промежутка, зарегистрированные при зондировании на 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр. В теневом методе контраст возникает из-за дифракции на микронных неоднородностях, поэтому он буквально «проявляет» тонкую внутреннюю структуру плазмы: при высоких давлениях внутри развивающегося канала заметны многочисленные узкие нити и разветвления, соответствующие микроканалам, а при снижении давления к пороговой области и ниже характерная «волокнистость» исчезает, уступая место более однородному профилю. Источник: Егор Паркевич

«Количественные результаты — измеренные пороги давления и соответствующие им профили электронной плотности, полученные с использованием наших продвинутых кодов обработки данных,— задают новые, строгие экспериментальные рамки для теоретических моделей, описывающих развитие неустойчивостей и быстрое формирование плазмы в искровых каналах. В перспективе мы планируем исследовать влияние других параметров, таких как состав газа, геометрия электродов и предыонизация, чтобы понять, можно ли управлять порогом филаментации и, следовательно, „тонкой внутренней структурой” разряда»,— добавил Тимофей Хирьянов, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ.

Рисунок 5. Карты фазового сдвига и восстановленной электронной плотности, полученные из лазерных интерферограмм. Эти «карты» показывают, как от острийного катода развивается плазменный канал и как меняется его внутренняя структура — от более гладкого распределения до выраженной филаментации. Отмеченные на изображениях участки соответствуют фрагментам, выбранным авторами для последующего количественного анализа параметров плазмы. Источник: Егор Паркевич

«Теоретический анализ, основанный на моделировании кинетики реакций ступенчатой диссоциации молекулярного азота и ступенчатой ионизации образующихся атомов, позволил нам выявить ключевой параметр, управляющий структурой разряда,— время филаментации. Наши расчеты показали, что время, за которое в канале достигается высокая степень диссоциации молекул азота и активно „включаются” реакции ступенчатой ионизации образующихся атомов, возрастает при снижении давления. Это объясняет качественное изменение сценария: при высоком давлении процессы плазмообразования и контракции успевают за наносекунды сформировать узкие высокоионизованные микроканалы, а при низком — „не успевают”, и в итоге организуется либо однородный канал, либо доминирует локализация плазмы у катода. Однако сам механизм, запускающий распад фронта волны ионизации на множество микроканалов при высоком давлении, остается открытой и очень интересной проблемой»,— уточнил Николай Попов, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ.

Исследование важно для задач, связанных с длинными искровыми разрядами, где нужно знать, как масштабируется их склонность к филаментации при изменении условий и почему микроструктура может возникать или исчезать при, казалось бы, небольшом изменении параметров.

Авторы также отмечают прикладной интерес к режимам разряда при давлениях около 100–200 торр: взрывная катодная плазма, насыщенная парами металла, может стать эффективным источником для синтеза наночастиц. Это связано с тем, что при низком давлении большая часть вложенной в разряд энергии концентрируется именно вблизи катода, а не рассеивается во всем межэлектродном промежутке.

Перспективы, которые открывает это исследование, во многом задаются найденными пороговыми явлениями. Ученым предстоит выяснить, насколько универсален переход к филаментированной микроструктуре при давлениях около 300–400 торр для других газов, геометрий электродов и длительностей высоковольтного импульса, и можно ли управлять этим порогом, контролируя предварительную ионизацию среды или ток в разряде.

Как прямо указывают авторы, остается ряд фундаментальных вопросов. Во-первых, структура плазмы в прикатодной области на субнаносекундных временах все еще изучена недостаточно: будущие эксперименты должны прояснить, как именно на масштабе единиц микрометров запускается взрывная генерация высокоионизованной плазмы с электродов.

И, наконец, ключевой задачей является создание теоретической модели, которая объяснит, почему при высоком давлении фронт ионизационной волны распадается на микроканалы, а при чуть более низком предпочитает оставаться однородным. Только ли временной фактор (характерное время контракции разрядного канала) играет здесь ключевую роль или есть и другие физические эффекты, влияющие на пороговый характер формирования исследуемых плазменных микроструктур.

Научная статья: E. V. Parkevich, A. I. Khirianova, K. V. Shpakov, T. F. Khirianov, N. A. Popov, Threshold effects in the development of highly ionized plasma channels in a pulsed nanosecond discharge in air at pressures of 100–760 Torr, Physical Review E, Volume 112, 2025, 065211. DOI: https://doi.org/10.1103/bq1x-2p4t.

| 02.02.26 | 21.01.2026 Naked Science. Ученые обнаружили пороговые явления при формировании пространственной микроструктуры искрового разряда в воздухе |

Исследователи из ФИАН, МФТИ и НИИЯФ МГУ впервые детально изучили, как меняется пространственная структура системы плазменных каналов в наносекундной электрической искре в воздухе при увеличении давления от 100 торр до атмосферного. В ходе работы был обнаружен явный пороговый эффект: при превышении определенного давления в искровом разряде запускается процесс мелкомасштабной филаментации — однородный плазменный канал быстро распадается на пучок ультратонких, высокоионизованных нитей. Эксперименты также позволили выявить режимы, при которых высокоионизованная плазма формируется не в объеме разрядного промежутка, а концентрируется исключительно вблизи катода. Эти фундаментальные результаты важны для построения точных моделей газоразрядной плазмы, расчета плазмохимических процессов и лабораторного моделирования длинных искровых каналов, в том числе для исследований, связанных с физикой молниевых разрядов.

Ученые обнаружили пороговые явления при формировании пространственной микроструктуры искрового разряда в воздухе / © ИИ-генерация, Midjourney v7

Исследователи из ФИАН, МФТИ и НИИЯФ МГУ впервые детально изучили, как меняется пространственная структура системы плазменных каналов в наносекундной электрической искре в воздухе при увеличении давления от 100 торр до атмосферного. В ходе работы исследователи обнаружили явный пороговый эффект: при превышении определенного давления в искровом разряде запускается процесс мелкомасштабной филаментации — однородный плазменный канал быстро распадается на пучок ультратонких, высокоионизованных нитей. Эксперименты также позволили выявить режимы, при которых высокоионизованная плазма формируется не в объеме разрядного промежутка, а концентрируется исключительно вблизи катода. Эти фундаментальные результаты важны для построения точных моделей газоразрядной плазмы, расчета плазмохимических процессов и лабораторного моделирования длинных искровых каналов, в том числе для исследований, связанных с физикой молниевых разрядов.

Главный вопрос, на который искали ответ физики: при каких условиях в разряде возникает эта сложная микроструктура и можно ли ею управлять? Для этого ученые провели серию уникальных экспериментов, исследуя импульсный наносекундный высоковольтный разряд в воздухе при давлениях 100–760 торр (атмосферное давление). Работа опубликована в журнале Physical Review E и поддержана грантом Российского научного фонда.

Эксперименты проводились в разрядной камере в промежутке между очень тонким катодом — медной проволокой миллиметровой длины диаметром 100 микрометров, и плоским анодом, который был удален от торца катода на 2 миллиметра. На этот разрядный промежуток с точностью до нескольких микрометров была настроена оптическая система диагностик. Разряд в промежутке инициировался при подаче на него импульсов напряжения амплитудой 25 киловольт с фронтом порядка нескольких наносекунд и длительностью десятки наносекунд. При этом ток разряда достигал нескольких сотен ампер.

(a) Схема экспериментальной установки и оптической диагностики: короткий лазерный импульс (532 нм, 70 пс) проходит через разрядную камеру, разрядный промежуток с плазмой и регистрируется оптической системой, в которой одновременно записываются интерферограмма, шлирен-изображение и теневой снимок с разрешением 2–3 мкм. Всего за один выстрел шести лазерных пучков зондируют разряд с шагом 1–2 нс, что позволяет восстановить распределение электронной плотности и микроструктуру плазмы за наносекунды после пробоя. (b) Геометрия разрядного промежутка «острийный катод — плоский анод» длиной 2 мм, который «просвечивается» лазерным излучением / © Егор Паркевич

Ключевым инструментом исследования стала установка с мультикадровым пикосекундным лазерным зондированием. Короткие лазерные импульсы регистрировали состояние плазмы с пространственным разрешением 2–3 микрометра и временным шагом 1–2 наносекунды. Для понимания масштаба времени: за 1 наносекунду свет в вакууме проходит лишь 30 сантиметров. Особой инженерной задачей стала синхронизация шести независимых лазерных пучков и создание для каждого из них отдельного оптического канала регистрации. Это позволило в рамках одного разряда одновременно получать три типа диагностических изображений плазмы: интерферограммы (фазовый портрет, дающий распределение электронной плотности), тенеграммы (яркостная картина, выявляющая микронные неоднородности) и шлирен-изображения (высококонтрастная съемка, чувствительная к резким градиентам плотности). Такая многоканальная диагностика впервые позволила в режиме реального времени отслеживать эволюцию плазменных структур с беспрецедентной детализацией и на основе комплексной обработки данных восстановить трехмерную картину распределения электронной плотности в развивающемся разряде.

В ходе исследований ученые показали, что канал электрической искры зарождается в крошечной области на катоде. Его формирование инициирует волну ионизации, которая движется от катода со скоростью порядка 10⁷ сантиметров в секунду и на фронте которой происходит быстрая (за время около одной наносекунды) наработка высокоионизованной плазмы. На некотором расстоянии от катода фронт волны теряет целостность и дробится на множество тонких микроканалов.

Важным открытием стало обнаружение порогового давления воздуха, при котором этот процесс начинается. В диапазоне 400–760 торр фронт ионизационной волны практически всегда распадается, формируя сеть микроканалов. Однако при снижении давления до ~300 торр микроструктура перестает наблюдаться, и разряд развивается в виде однородного плазменного канала. Скорость самой ионизационной волны (~10⁷ сантиметров в секунду) при этом почти не зависит от давления.

Серия лазерных интерферограмм разрядного промежутка, снятых на длине волны 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр вскоре после электрического пробоя. По мере приближения к атмосферному давлению на фронте разряда все отчетливее проявляется тонкая микроструктура / © Егор Паркевич

При давлениях около 100–200 торр картина разряда кардинально меняется: вместо формирования в межэлектродном промежутке протяженных микроканалов происходит интенсивная генерация высокоионизованной плазмы непосредственно в прикатодной области. Ее возникновение обусловлено взрывной электронной эмиссией. Анализ показал, что она состоит преимущественно из ионизованных паров материала катода (меди). Эта плазма остается локализованной вблизи катода, не развиваясь в сторону анода. При дальнейшем снижении давления ниже ~100 торр ее образование становится спорадичным и полностью прекращается, что также указывает на пороговую природу исследуемого явления.

Лазерные шлирен-изображения разряда, зарегистрированные на длине волны 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр. Шлирен-метод особенно чувствителен к резким градиентам показателя преломления, поэтому на этих кадрах отчетливо проявляются границы формирующегося плазменного канала и его внутренняя микроструктура / © Егор Паркевич

Теоретический анализ, основанный на моделировании кинетики реакций ступенчатой диссоциации молекулярного азота и ступенчатой ионизации образующихся атомов, позволил выявить ключевой параметр, определяющий возможность формирования высокоионизованной плазмы. Расчеты показали, что характерное время, необходимое для протекания этих реакций и развития быстрой наносекундной контракции разрядных каналов (сжатия канала разряда в узкий плазменный шнур), сильно зависит как от величины электрического поля, так и от давления воздушной среды. Это объясняет, почему в воздухе при давлении, близком к атмосферному, быстрая интенсивная генерация высокоионизованной плазмы в зоне фронта волны ионизации может рассматриваться как реальный сценарий развития данного разряда. При снижении давления это время резко возрастает, что приводит к качественным изменениям в структуре канала искры — переходу от образования системы плазменных микроканалов к локализации высокоионизованной плазмы в непосредственной близости от катода. Однако физический механизм, запускающий мелкомасштабную филаментацию (распад фронта волны ионизации на множество микроканалов), а также причина появления порога по давлению для этого процесса остаются необъясненными в рамках существующих теоретических моделей и представляют открытую проблему, требующую дальнейших исследований.

Лазерные теневые снимки разрядного промежутка, зарегистрированные при зондировании на 532 нм в отдельных выстрелах при давлениях воздуха 100–760 торр. В теневом методе контраст возникает из-за дифракции на микронных неоднородностях, поэтому он буквально «проявляет» тонкую внутреннюю структуру плазмы: при высоких давлениях внутри развивающегося канала заметны многочисленные узкие нити и разветвления, соответствующие микроканалам, а при снижении давления к пороговой области и ниже характерная «волокнистость» исчезает, уступая место более однородному профилю / © Егор Паркевич

«Наши эксперименты впервые системно выявили, как давление воздуха выступает “переключателем” между принципиально разными режимами развития искры — от образования сложной микроструктуры из множества тончайших плазменных нитей до формирования гладкого, однородного канала. Обнаруженные четкие пороговые эффекты — ключ к пониманию, какие условия в газовой среде приводят к структурной перестройке разряда. Такое понимание критически важно как для фундаментальной физики быстрого плазмообразования, так и для прикладных технологий, где структура плазмы определяет результат, например при управляемом синтезе металлических наночастиц»,— прокомментировал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник ФИАН Егор Паркевич.

Карты фазового сдвига и восстановленной электронной плотности, полученные из лазерных интерферограмм. Эти «карты» показывают, как от острийного катода развивается плазменный канал и как меняется его внутренняя структура — от более гладкого распределения до выраженной филаментации. Отмеченные на изображениях участки соответствуют фрагментам, выбранным авторами для последующего количественного анализа параметров плазмы / © Егор Паркевич

«Количественные результаты — измеренные пороги давления и соответствующие им профили электронной плотности, полученные с использованием наших продвинутых кодов обработки данных,— задают новые, строгие экспериментальные рамки для теоретических моделей, описывающих развитие неустойчивостей и быстрое формирование плазмы в искровых каналах. В перспективе мы планируем исследовать влияние других параметров, таких как состав газа, геометрия электродов и предыонизация, чтобы понять, можно ли управлять порогом филаментации и, следовательно, „тонкой внутренней структурой” разряда»,— добавил Тимофей Хирьянов, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ.

«Теоретический анализ, основанный на моделировании кинетики реакций ступенчатой диссоциации молекулярного азота и ступенчатой ионизации образующихся атомов, позволил нам выявить ключевой параметр, управляющий структурой разряда,— время филаментации. Наши расчеты показали, что время, за которое в канале достигается высокая степень диссоциации молекул азота и активно „включаются” реакции ступенчатой ионизации образующихся атомов, возрастает при снижении давления. Это объясняет качественное изменение сценария: при высоком давлении процессы плазмообразования и контракции успевают за наносекунды сформировать узкие высокоионизованные микроканалы, а при низком — „не успевают”, и в итоге организуется либо однородный канал, либо доминирует локализация плазмы у катода. Однако сам механизм, запускающий распад фронта волны ионизации на множество микроканалов при высоком давлении, остается открытой и очень интересной проблемой»,— уточнил Николай Попов, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ.

Исследование важно для задач, связанных с длинными искровыми разрядами, где нужно знать, как масштабируется их склонность к филаментации при изменении условий и почему микроструктура может возникать или исчезать при, казалось бы, небольшом изменении параметров. Авторы также отмечают прикладной интерес к режимам разряда при давлениях около 100–200 торр: взрывная катодная плазма, насыщенная парами металла, может стать эффективным источником для синтеза наночастиц. Это связано с тем, что при низком давлении большая часть вложенной в разряд энергии концентрируется именно вблизи катода, а не рассеивается во всем межэлектродном промежутке.

Перспективы, которые открывает это исследование, во многом задаются найденными пороговыми явлениями. Ученым предстоит выяснить, насколько универсален переход к филаментированной микроструктуре при давлениях около 300–400 торр для других газов, геометрий электродов и длительностей высоковольтного импульса, и можно ли управлять этим порогом, контролируя предварительную ионизацию среды или ток в разряде.

Как прямо указывают авторы, остается ряд фундаментальных вопросов. Во-первых, структура плазмы в прикатодной области на субнаносекундных временах все еще изучена недостаточно: будущие эксперименты должны прояснить, как именно на масштабе единиц микрометров запускается взрывная генерация высокоионизованной плазмы с электродов. И, наконец, ключевой задачей является создание теоретической модели, которая объяснит, почему при высоком давлении фронт ионизационной волны распадается на микроканалы, а при чуть более низком предпочитает оставаться однородным. Только ли временной фактор (характерное время контракции разрядного канала) играет здесь ключевую роль или есть и другие физические эффекты, влияющие на пороговый характер формирования исследуемых плазменных микроструктур.

https://naked-science.ru/article/column/porogovye-yavleniya-pri-f

| 02.02.26 | 20.01.2026 ИА НовоРоссия. Астрокосмический центр ФИАН предсказал спад солнечной активности |

Радиоастроном Вячеслав Авдеев из Астрокосмического центра ФИАН сообщил, что частота и сила магнитных бурь будут снижаться. Солнце вступает в спад 25-го цикла, пик которого был в 2025 году. Ожидается минимум активности в 2029—2030 годах.

По словам Вячеслава Авдеева, радиоастронома из Астрокосмического центра ФИАН, в будущем следует ожидать уменьшения частоты и интенсивности магнитных бурь. В настоящее время Солнце переживает спад в рамках 25-го одиннадцатилетнего цикла активности, известного как «цикл Швабе», пик которого был в 2025 году, рассказал он в интервью «Парламентской газете».

Авдеев отметил, что, хотя активность обычно уменьшается на спаде цикла, мощные всплески всё же могут происходить. Он также указал на существование циклов с двойными пиками, когда после первоначального спада активность Солнца вновь увеличивается.

Эксперт прогнозирует, что, если текущие тенденции сохранятся, минимум солнечной активности стоит ожидать в период между 2029 и 2030 годами.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 января, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3 или G4 из-за значительной вспышки на Солнце.

| 02.02.26 | 20.01.2026 Парламентская газета. Магнитных бурь может стать меньше в 2026-м году |

Мощная магнитная буря предпоследней по силе — четвертой категории — накроет Землю во вторник, 20 января. Однако, как сообщили «Парламентской газете» в Астрокосмическом центре Физического института имени Лебедева Российской академии наук, в ближайшем будущем частота и интенсивность солнечных вспышек может снизиться. Земля успешно пережила пик очередного солнечного цикла, пришедшийся на прошлый год. Как теперь изменится поведение Солнца, и когда количество магнитных бурь снизится до минимума — рассказываем в нашем материале.

Буря приходит в полдень

Начало 2026-го для метеозависимых людей выдалось непростым: первую магнитную бурю нового года зарегистрировали уже 3 января. Впрочем, как сообщали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, она оказалась самого начального, минимального уровня G1. Сейчас же мы ждем уже более серьезное событие предпоследнего по силе класса G4. Его вызовет крупный выброс солнечной плазмы, который, согласно расчетам, достигнет Земли к полудню по Москве во вторник, 20 января.

«Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня. Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, составляет около 10%. В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, вероятно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны», — говорится в сообщении Лаборатории.

Однако не исключено, что уже в скором времени метеозависимые люди смогут с облегчением выдохнуть. Как пояснил специально для «Парламентской газеты» радиоастроном, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев, сейчас на Солнце идет очередной, двадцать пятый одиннадцатилетний цикл активности — так называемый «цикл Швабе». Причем идет он на спад — его максимум мы успешно пережили в минувшем 2025-м году.

«Сейчас, по идее, солнечная активность, а вместе с ней и частота магнитных бурь, должны понемногу уменьшаться, — отметил эксперт. — Это не значит, что они прекратятся совсем, или что больше не будет каких-то особенно сильных всплесков. Даже наоборот: довольно часто мощные процессы на Солнце, связанные с выбросом плазмы, как раз и происходят не на пике, а на этапе спада активности. Кроме того, в истории случались циклы с двойными пиками, когда активность Солнца сначала достигала максимума, потом снижалась, а потом снова росла».

Пик пережили — готовимся к новому?

Таким образом, по словам Вячеслава Авдеева, в целом этот год должен быть как минимум чуть легче в плане частоты и мощности магнитных бурь. Но поскольку одиннадцатилетние циклы — это лишь обобщенные принципы, полученные по результатам многолетних наблюдений, и каких-то жестких правил, которых Солнце обязано придерживаться, не существует, все еще может измениться.

«В целом при сохранении существующей динамики минимум солнечной активности должен наступить в 2029—2030 годах», — заключил собеседник издания.

Напомним: ранее «Парламентская газета» подробно рассказывала, как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие человека, и почему они представляют бОльшую угрозу для техники, нежели для живых организмов.

https://www.pnp.ru/social/magnitnykh-bur-mozhet-stat-menshe-v-2026-m-godu.html

| 02.02.26 | 11.01.2026 ТАСС. ФИАН: машинное обучение и ИИ могут применяться для прогноза солнечных вспышек |

Установка научной аппаратуры на российском сегменте Международной космической станции запланирована на весну 2026 года, сообщил главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Методы машинного обучения и искусственного интеллекта могут быть использованы в рамках проекта "Солнце-Терагерц", который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов.

"Методы машинного обучения и искусственного интеллекта могут быть применены для анализа больших массивов данных, поиска закономерностей и классификации вспышечных событий", - сообщил Филиппов.

Прибор проекта "Солнце-Терагерц" весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщил о том, что начиная с полета корабля "Союз МС-28", для формализации и структуризации сделанных в ходе исследований заметок будет использоваться нейросеть GigaChat от "Сбера".