Астрокосмический центр Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН) хочет объединить телескоп субтерагерцевого диапазона в приполярных областях Луны с наземным. За счет этого можно получить часть возможностей телескопа диаметром в 400 тысяч километров. Несмотря на кажущуюся здравость, у предложения есть серьезные слабые места.

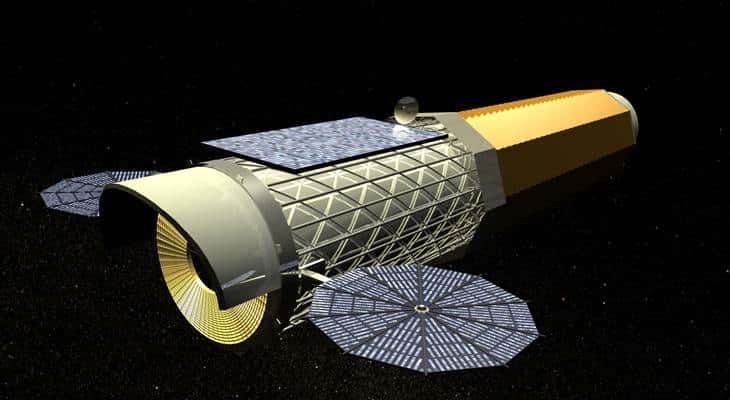

Проекты лунных телескопов выдвигались и ранее, но вот дождаться их реализации будет не очень просто / © Wikimedia Commons

Субтерагерцевым называют диапазон с длинами волн миллиметровой и субмиллиметровой длины (100-1000 гигагерц). В астрономии он считается крайне перспективным: в космосе веществ, поглощающих в этой части спектра, довольно мало, поэтому сигналы в нем распространяются по Вселенной в среднем заметно лучше. Даже с Земли удается получить неплохие данные: скажем, Телескоп горизонта событий смог получить изображения окрестностей черных дыр в центре нашей Галактики и в галактике M87. Проблема в том, что земная атмосфера поглощает такие волны довольно сильно.

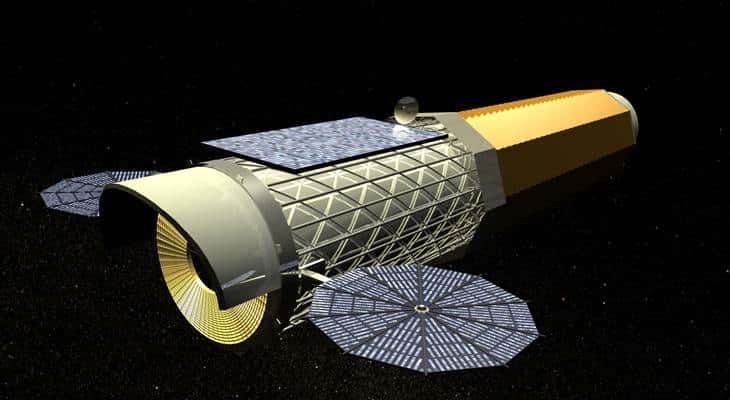

Неудивительно, что Астрокосмический центр ФИАН активно работает над созданием космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») 10-метрового диаметра. Ее планируют разместить в космосе, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. За счет взаимодействия с наземными обсерваториями космическая обсерватория сможет дать эффект «виртуального телескопа» с диаметром 1,5 миллиона километров.

Однако при планировании «Миллиметрона» были приняты неверные решения: как и для российской космонавтики в целом, предполагалась максимально активная кооперация с другими странами. Систему для охлаждения телескопа до минус 250 с лишним градусов собирались импортировать, как и гетеродинный блок. Но, как и следовало ожидать, иностранные партнеры от участия отказались (кроме Китая, который сам не может сделать наиболее сложные блоки), поэтому в 2022 году было принято решение изготовить наиболее сложные блоки своими силами.

Хотя этому нельзя не порадоваться, ясно, что так запуск «Миллиметрона» задержится на несколько лет. Кроме того, на сегодня все еще не ясно, получится ли у российских исполнителей сделать систему охлаждения до минус 250 градусов (в идеале даже ниже) для космических условий, или придется ограничиться минус 220 градусами и, соответственно, меньшей чувствительностью телескопа.

«Миллиметрон» с его десятиметровым зеркалом, мощной системой затенения, бортового электропитания и охлаждения должен стать крупнейшим космическим телескопом в истории. Под стать амбициозности проекта и сложности с его техническим исполнением / © Wikimedia Commons

В новой работе в журнале Cosmic Research ученые из Астрокосмического центра ФИАН рассмотрели несколько альтернативных концепций обсерваторий субтерагерцевого диапазона. О работе также сообщает сайт ФИАН. Помимо космического компонента класса «Миллиметрон», они изучают варианты наземной субтерагерцевой антенной решетки, то есть массива из малого диаметра. Другой вариант — телескоп на поверхности Луны.

Прототип решетки для отработки ключевых технологий будет состоять из трех-шести антенн диаметром от трех до пяти метров. Исходно его установят и протестируют в Пущинской радиоастрономической обсерватории. По завершении испытаний ученые предполагают создать на основе этого прототипа полноценную обсерваторию субтерагерцевого диапазона. В ее состав должны включить шесть полноповоротных антенн диаметром до восьми метров каждая и с качеством поверхности антенн приблизительно 40 микрон. Угловое разрешение получившегося инструмента достигнет 0,59’’ угловых секунд. Разместить антенную решетку планируют либо на локальном плато на горе Маяк в Дагестане (2352 метра), либо на пике Хулугайша в Саянах (3015 метров).

Но есть среди рассмотренных вариантов и куда более амбициозный: размещение сходного с наземным телескопа внутри одного из лунных кратеров приполярной вечной тени. Так называют кратеры на Луне, куда никогда не заглядывает солнце. На Земле или Марсе с Венерой таких мест нет, поскольку у них существенный наклон оси вращения (цикл «зима — лето»). Но у Луны наклон оси вращения радикально меньше, и примерно 300 кратеров там всегда затенены.

Ученые из Астрокосмического центра отметили, что нагрузка на системы охлаждения — пока что ахиллесову пяту российского «Миллиметрона» — в кратере вечной тьмы будет минимальной. Оценочно температура там в районе минус 220 градусов даже без дополнительного охлаждения. Есть надежда, что в подобных условиях даже умеренно продвинутые системы охлаждения смогут дать минус 250 градусов, необходимые для высокой чувствительности системы.

По словам авторов исследования, такая лунная антенная решетка, работая в паре с наземной сетью телескопов того же диапазона, позволит увидеть тени черных дыр с разрешением до 30 раз выше, чем у Телескопа горизонта событий. Это, разумеется, существенно продвинет понимание физики сверхмассивных черных дыр (и серьезно поможет в решении других астрономических вопросов).

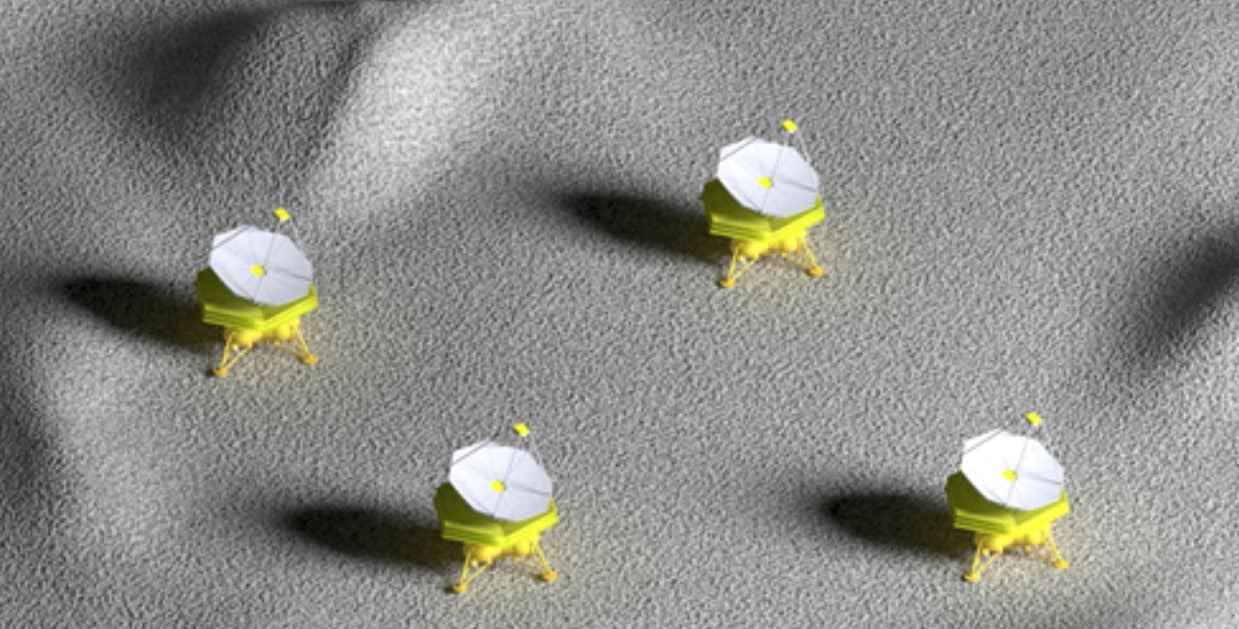

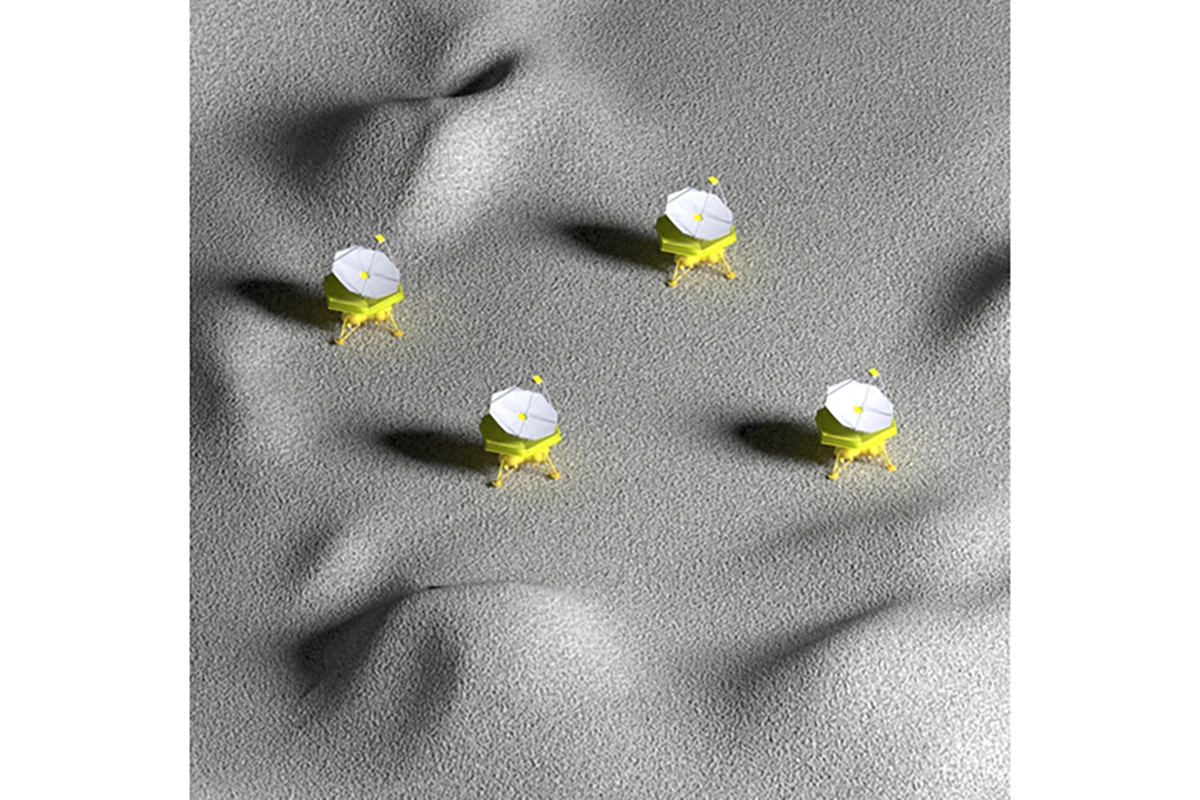

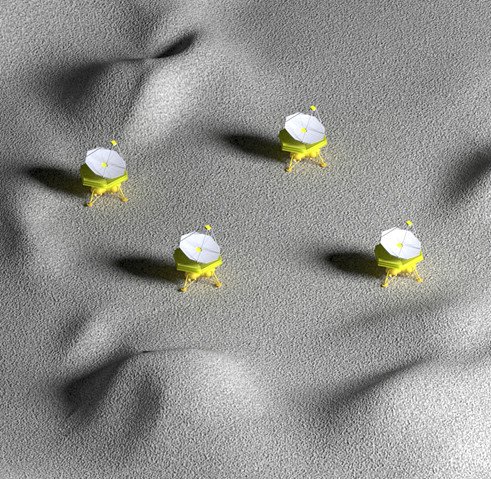

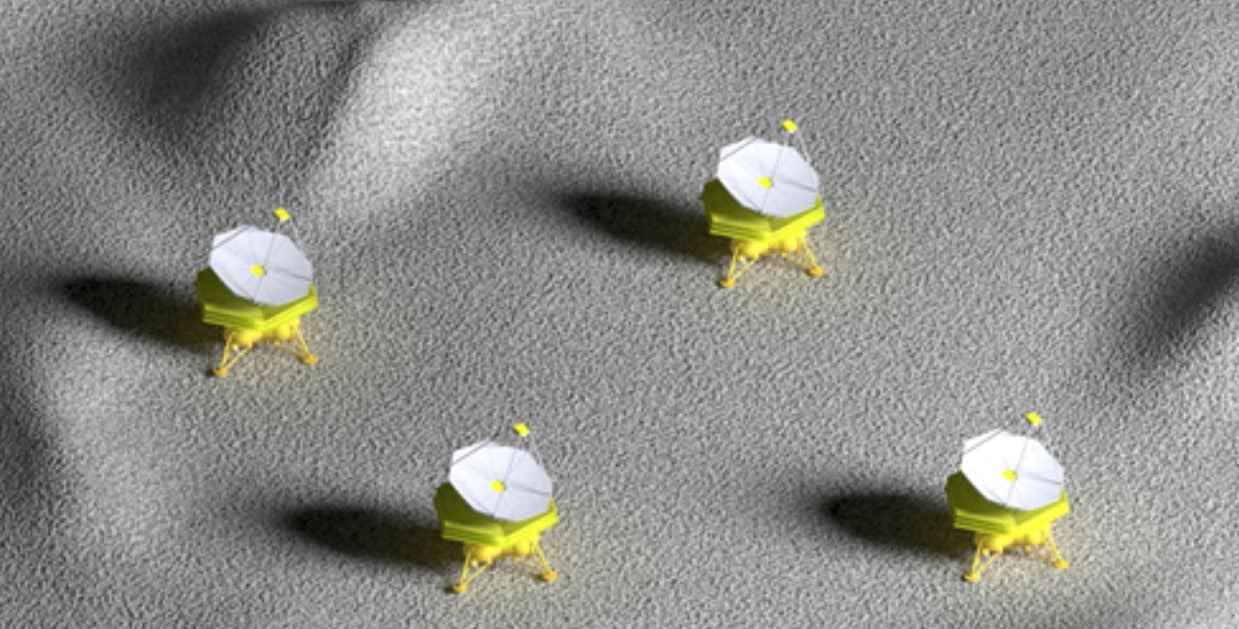

В одних сценариях телескопы субтерагецевого диапазона в лунном кратере будут стационарны. в другом — подвижны. Как обеспечивать многолетнюю подвижность в условиях лунный пыли, правда, пока не вполне ясно / © ФИАН

Такой сценарий выглядит довольно здраво, но лишь если не учитывать ряд практических сложностей. Ключевая из них — лунный реголит. По опыту экспедиций программы «Аполлон» известно, что он быстро налипает на любые техногенные конструкции на Луне и очень плохо счищается. Пыль на чувствительных системах типа телескопов — огромная проблема, способная катастрофически уронить качество получаемых ими данных. Да, как уже писал Naked Science, приполярные области сложены вечной мерзлотой, что может снижать объем лунной пыли в кратерах вечной тьмы. Но насколько именно — на сегодня решительно неизвестно.

Вторая существенная проблема заключается в том, что в таком варианте проект из одного, пусть и непростого, космического аппарата превратится в набор из нескольких отдельно стоящих на Луне антенн. Им потребуется и более мощный источник энергоснабжения, а также передающий кабель от модуля с солнечными батареями вне кратера вечной тьмы до самого кратера. Такое нельзя будет реализовать без, по сути, альпинистских работ в лунных условиях. Учитывая, что скафандры для естественного спутника Земли весят больше центнера, подобные операции в них могут быть нереалистичны (до первых пилотируемых экспедиций в такие зоны это точно не узнать). Тем более такое недоступно роботам.

Авторы работы предложили вариант размещения радиотелескопов вне кратеров — в зонах, освещаемых солнцем, хотя и у полюсов. Однако в таком случае реализация охлаждения станет весьма проблематичной: за двухнедельные лунные сутки даже у полюсов открыто расположенные телескопы серьезно нагреет. Чем это лучше намного более компактного и менее материалоемкого «Миллиметрона» — неясно.

Идея построить телескопы на Луне не нова. Проблемой остается то, что доставлять туда оборудование намного дороже, чем в точку Лагранжа в 1,5 миллионах километрах от Земли, а обеспечивать ее корректную работу намного сложнее. Пыль и существенные перепады температур для освещенных зон и пыль плюс проблемы с энергоснабжением для вечно темных зон все еще остаются проблемами, пути решения которых неясны / © Wikimedia Commons

Наконец, вопросы вызывают и сроки реализации мегателескопа на Селене. У России на сегодня нет небумажных работ по лунной сверхтяжелой ракете. То есть ранее 2030-х пилотируемые полеты на Луну у нас не случатся (а без людей реализовать столь сложные конструкции вне Земли невозможно). К тому времени «Миллиметрон» явно будет радикально ближе к технической реализации, чем циклопический проект строительства Лунной антенной решетки. Возможно, понимая это, авторы статьи рассматривают и вариант с группой чисто космических телескопов — функциональных аналогов «Миллиметрона».

https://naked-science.ru/article/cosmonautics/na-lune-teleskop

:no_upscale()/imgs/2024/04/02/09/6418464/b91dc6cd0eddd119cad293ea3bbcfd707d1ed28f.png)