Такая машина идеальна для решения криптографических задач, она способна достаточно быстро взламывать военные серверы и компьютерные сети, вскрывать защищенные каналы связи, лишая армию управления, – не говоря уже о проникновении в банковские сети и прочие гражданские компьютерные системы. Обладание соответствующими технологиями – вопрос выживания государства.

СМИ о нас

| 16.01.25 | 14.01.2025 РНФ. Ученые доказали теорию акустической турбулентности и просчитали распространение звуковых волн |

Исследователи впервые использовали метод параллельных вычислений на видеокартах, чтобы описать звуковую турбулентность. Такое моделирование может проводиться на обычном персональном компьютере, тогда как раньше для подобной процедуры требовался суперкомпьютер — огромный и дорогой кластер из вычислительных машин. Открытие поможет уточнить модели прогнозов погоды и позволит использовать теорию турбулентности в самых разных областях физики, например, в астрофизике для просчитывания траекторий и скорости распространения акустических колебаний во Вселенной. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Источник: Пресс-служба РНФ

Турбулентность — сложное хаотическое поведение жидкостей, газов или нелинейных волн в различных физических системах. Например, турбулентность может возникать на поверхности океана из-за ветра и дрейфовых течений. Известны случаи турбулентности лазерного излучения в оптике при рассеивании света через линзы. Также существует турбулентность звуковых волн: они распространяются хаотично в определенных средах, например, в жидком сверхтекучем гелии.

В семидесятых годах XX века советские ученые предположили, что при высоких амплитудах (отклонении от положения равновесия) звуковых волн возникает звуковая турбулентность. Сама по себе теория волновой турбулентности применима для множества других волновых систем, например, для магнитогидродинамических волн в ионосферах звезд и планет-гигантов и даже, возможно, для гравитационных волн в ранней Вселенной. При этом предсказать, как распространяются нелинейные (то есть движущиеся хаотично) звуковые и другие волны, ранее из-за большой вычислительной сложности было практически невозможно.

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколково), Института электрофизики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) впервые нашли численное решение для уравнения, описывающего распространение звуковых волн в турбулентности, и тем самым смогли доказать теорию советских ученых.

Для расчетов авторы использовали графические процессоры (видеокарты). Исследователи нашли решения для нескольких частей уравнения, математически описывающего распространение звуковых волн, параллельно на четырех разных видеокартах, установленных на одном компьютере. Получается, что вместо использования огромного и очень дорого суперкомпьютера — кластера из вычислительных машин, — который смог бы найти приблизительный ответ, ученые смогли провести расчеты на небольшом персональном компьютере и прийти к точному численному решению.

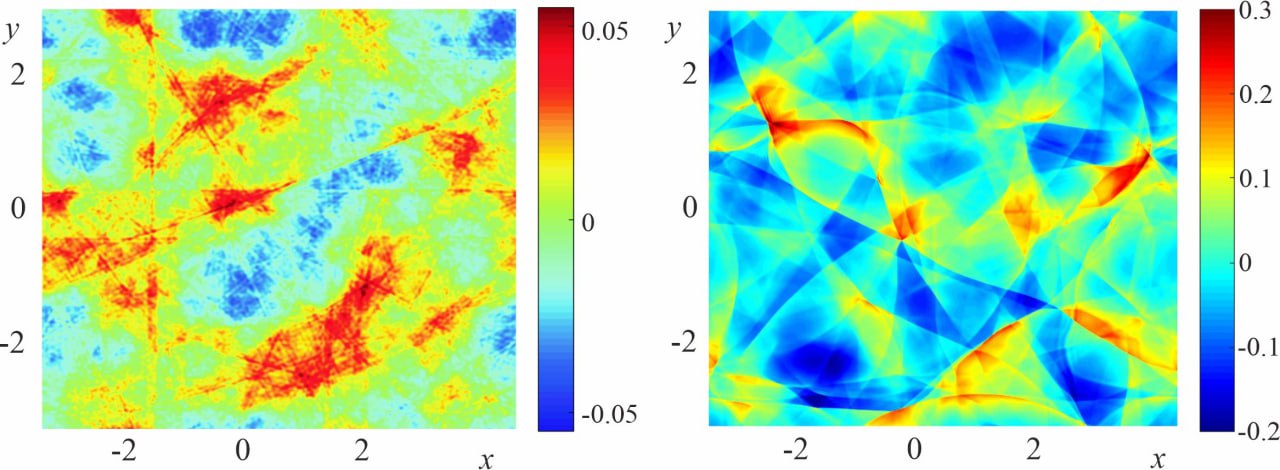

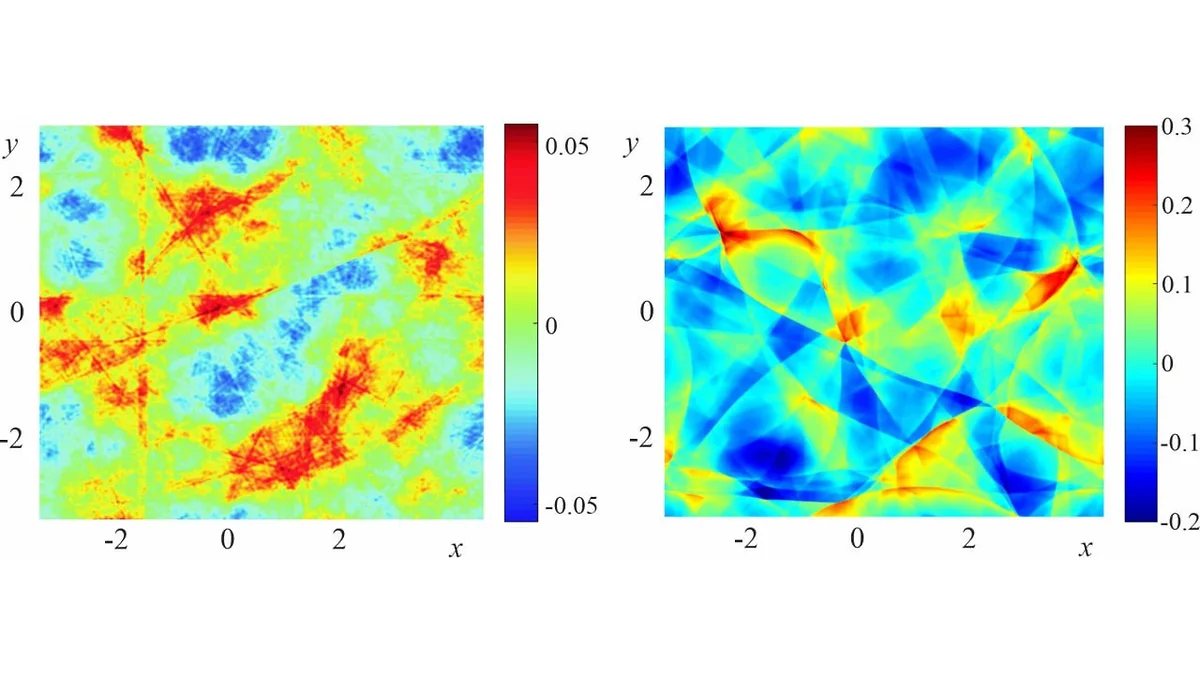

Плотность газа в режиме слабой турбулентности, когда амплитуды звуковых волн малы (слева), и в состоянии сильной турбулентности, при которой акустическая турбулентность представляет собой набор случайных ударных волн (справа). Источник: Евгений Кочурин

Авторы проверили свое решение, численно проследив распространение звуковых волн в нелинейной среде, похожей на жидкий сверхтекучий гелий, при температуре около -270°C. Этот газ был выбран потому, что в данных условиях он становится квантовой жидкостью. Такая жидкость обладает сверхтекучестью и сверхпроводимостью, благодаря чему ее можно использовать в сверхпроводниках. На сверхпроводниках сегодня работают квантовые компьютеры, поезда на магнитной подушке (в Китае и в Японии) и многие другие высокотехнологичные устройства. Кроме того, сверхтекучий гелий используется в ядерной энергетике.

Подтверждение теории турбулентности на примере звуковых волн — важное открытие, которое можно сравнить с таблицей Менделеева. Роль самой таблицы играет теория волновой турбулентности, а каждый тип турбулентности (звуковая, гравитационная, магнитногидродинамическая) соответствует элементу системы, свойства которого полностью описываются положением в таблице и очень точно предсказываются с помощью теории. Теорию турбулентности можно применить для любой волновой системы: например, численное решение уравнений для морских волн уже включено в глобальные метеорологические модели прогнозирования погоды и изменений климата. Поэтому с учетом теории турбулентности прогнозы погоды станут точнее.

«Разгадка природы турбулентности — это одна из важнейших нерешенных задач современной физики. Так, например, только с развитием теории турбулентности стало возможным с хорошей точностью предсказывать погоду. Мы планируем исследовать другие волновые системы, например, океанические волны большой амплитуды. Удивительно, но у звуковых волн и волн на поверхности океана много общего. Например, при больших амплитудах морские волны могут опрокидываться. Этот процесс во многом похож на формирование акустической ударной волны. При опрокидывании волн возникают большие плотности энергии или давления. Сейчас существует гипотеза, что подобные коллапсы различной природы приводят к появлению турбулентности», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгений Кочурин, кандидат физических наук, старший научный сотрудник лаборатории нелинейной динамики Института электрофизики Уральского отделения РАН и научный сотрудник Лаборатории интегрируемых систем и турбулентности Центра перспективных исследований имени И. М. Кричевера Сколтеха.

| 16.01.25 | 13.01.2025 Коммерсант. Как звучат вихри |

Российские ученые доказали теорию акустической турбулентности

Исследователи впервые использовали метод параллельных вычислений на видеокартах, чтобы описать звуковую турбулентность. Такое моделирование может проводиться на обычном персональном компьютере, тогда как раньше для подобной процедуры требовался суперкомпьютер — огромный и дорогой кластер из вычислительных машин. Открытие поможет уточнить модели прогнозов погоды и позволит использовать теорию турбулентности в самых разных областях физики — например, в астрофизике для просчитывания траекторий и скорости распространения акустических колебаний во Вселенной. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Фото: Getty Images

Турбулентность — сложное хаотическое поведение жидкостей, газов или нелинейных волн в различных физических системах. Например, турбулентность может возникать на поверхности океана из-за ветра и дрейфовых течений. Известны случаи турбулентности лазерного излучения в оптике при рассеивании света через линзы. Также существует турбулентность звуковых волн: они распространяются хаотично в определенных средах — например, в жидком сверхтекучем гелии.

В 70-х годах XX века советские ученые предположили, что при высоких амплитудах (отклонении от положения равновесия) звуковых волн возникает звуковая турбулентность. Сама по себе теория волновой турбулентности применима для множества других волновых систем — например, для магнитогидродинамических волн в ионосферах звезд и планет-гигантов и даже, возможно, для гравитационных волн в ранней Вселенной. При этом предсказать, как распространяются нелинейные (то есть движущиеся хаотично) звуковые и другие волны, ранее из-за большой вычислительной сложности было практически невозможно.

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколково), Института электрофизики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) и Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (Москва) впервые нашли численное решение для уравнения, описывающего распространение звуковых волн в турбулентности, и тем самым смогли доказать теорию советских ученых.

Для расчетов авторы использовали графические процессоры (видеокарты). Исследователи нашли решения для нескольких частей уравнения, математически описывающего распространение звуковых волн, параллельно на четырех разных видеокартах, установленных на одном компьютере. Получается, что вместо использования огромного и очень дорогого суперкомпьютера — кластера из вычислительных машин,— который смог бы найти приблизительный ответ, ученые смогли провести расчеты на небольшом персональном компьютере и прийти к точному численному решению.

Авторы проверили свое решение, численно проследив распространение звуковых волн в нелинейной среде, похожей на жидкий сверхтекучий гелий, при температуре около –270°C. Этот газ был выбран потому, что в данных условиях он становится квантовой жидкостью. Такая жидкость обладает сверхтекучестью и сверхпроводимостью, благодаря чему ее можно использовать в сверхпроводниках. На сверхпроводниках сегодня работают квантовые компьютеры, поезда на магнитной подушке (в Китае и в Японии) и многие другие высокотехнологичные устройства. Кроме того, сверхтекучий гелий используется в ядерной энергетике.

Плотность газа в режиме слабой турбулентности, когда амплитуды звуковых волн малы (слева), и в состоянии сильной турбулентности, при которой акустическая турбулентность представляет собой набор случайных ударных волн (справа)

Подтверждение теории турбулентности на примере звуковых волн — важное открытие, которое можно сравнить с таблицей Менделеева. Роль самой таблицы играет теория волновой турбулентности, а каждый тип турбулентности (звуковая, гравитационная, магнитогидродинамическая) соответствует элементу системы, свойства которого полностью описываются положением в таблице и очень точно предсказываются с помощью теории. Теорию турбулентности можно применить для любой волновой системы: например, численное решение уравнений для морских волн уже включено в глобальные метеорологические модели прогнозирования погоды и изменений климата. Поэтому с учетом теории турбулентности прогнозы погоды станут точнее.

«Разгадка природы турбулентности — это одна из важнейших нерешенных задач современной физики. Так, например, только с развитием теории турбулентности стало возможным с хорошей точностью предсказывать погоду. Мы планируем исследовать другие волновые системы — например, океанические волны большой амплитуды. Удивительно, но у звуковых волн и волн на поверхности океана много общего. Например, при больших амплитудах морские волны могут опрокидываться. Этот процесс во многом похож на формирование акустической ударной волны. При опрокидывании волн возникают большие плотности энергии или давления. Сейчас существует гипотеза, что подобные коллапсы различной природы приводят к появлению турбулентности»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгений Кочурин, кандидат физических наук, старший научный сотрудник лаборатории нелинейной динамики Института электрофизики Уральского отделения РАН и научный сотрудник Лаборатории интегрируемых систем и турбулентности Центра перспективных исследований имени И. М. Кричевера Сколтеха.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда

Использованы материалы статьи.

| 21.01.24 | 18.01.2024 TechInsider. «Атомная бомба XXI века»: ученые объясняют технологию создания квантового компьютера |

Но квантовые компьютеры нужны не только для военных целей – они необходимы для решения задач в области квантовой химии, оптимизации финансового моделирования, обучения искусственного интеллекта. С помощью квантовых алгоритмов можно рассчитывать параметры сложных молекул, лекарств, новейших материалов – например, для авиастроения.

Если продолжить сравнение квантовой машины с атомной бомбой, то следует вспомнить, что при общем названии вариантов таких бомб было множество и они сильно различались между собой. Например, бомба, сброшенная на Хиросиму, была сделана по пушечной схеме из высокообогащенного урана, а сброшенная на Нагасаки – по имплозивной схеме с обжатием плутония сферической сходящейся ударной волной. Точно так же сейчас – при едином принципе работы – существует несколько концепций построения квантового компьютера. Главные технологии, на которых сосредоточены все усилия, – это ионные ловушки, нейтральные атомы, фотоны и сверхпроводящие кубиты. Никто точно не знает, какая из технологий в итоге «выстрелит», поэтому развивать приходится все. Пока мы, как и с отечественным атомным проектом, по некоторым направлениям отстаем от стран – лидеров квантовой гонки на три-пять лет, но уже постепенно нагоняем конкурентов.

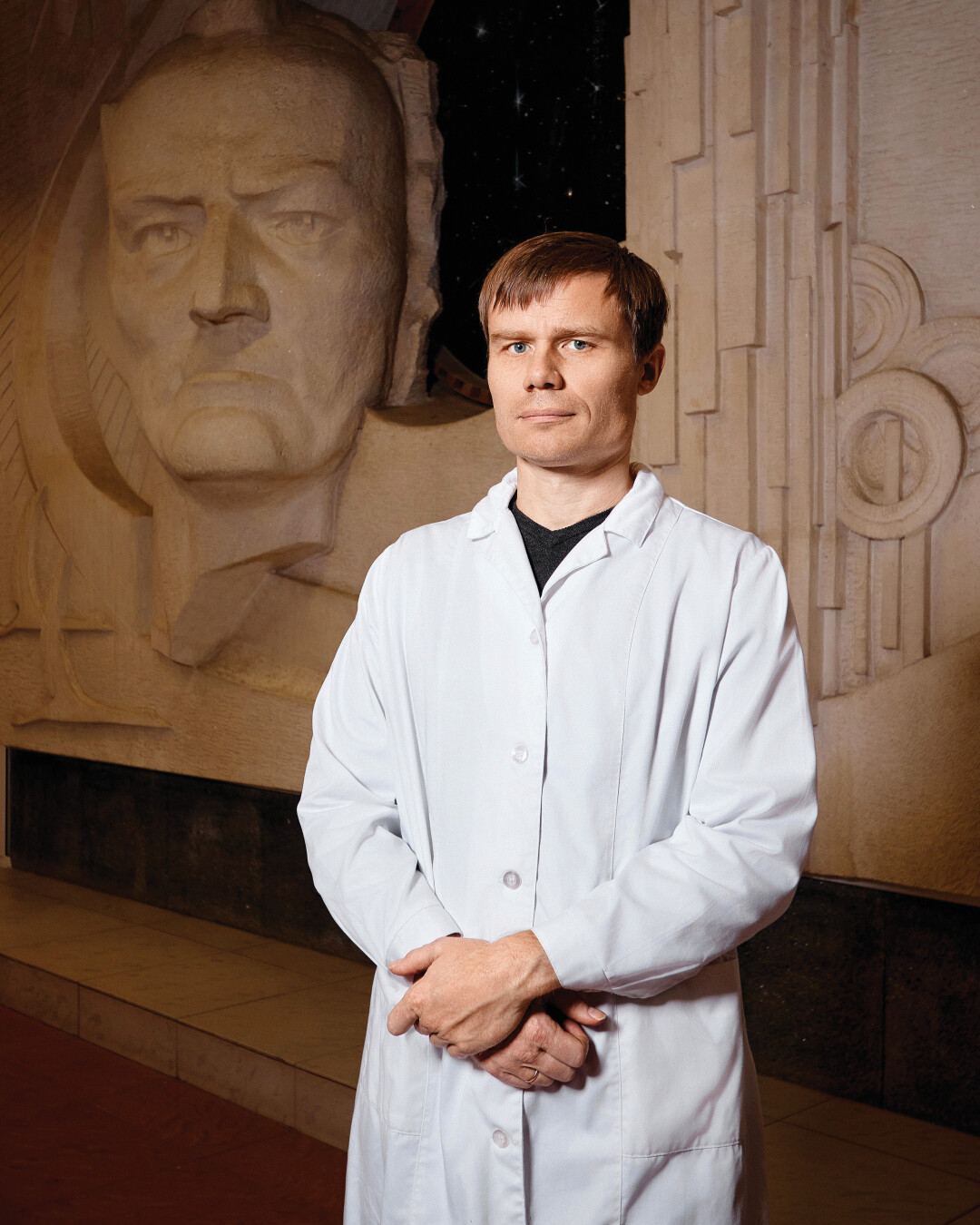

Ближе всех к цели подошла группа Николая Колачевского из совместной лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ), занимающаяся квантовыми компьютерами на ионах. Мы поговорили о работе над этим проектом с заместителем руководителя научной группы Ильей Семериковым.

Выпускнику МФТИ Илье Семерикову всего 31 год, но он возглавляет одно из важнейших направлений квантовой физики и входит в первую десятку ученых, которые двигали отечественную науку в этом году.

В традиционных компьютерах единицей информации является бит, а в квантовых – кубит. В отличие от традиционного бита кубит в квантовом мире не обязан быть в одном состоянии: он может быть в любой комбинации из них – в квантовой механике это называется суперпозицией. Четыре классических бинарных бита имеют 24 конфигураций в одном из 16 состояний. А четыре кубита могут быть одновременно во всех 16 состояниях. Чтобы описать состояние системы из четырех кубит, нужно 16 чисел. И это количество возрастает экспоненциально с каждым новым кубитом. Так, для описания 20 кубитов уже понадобится хранить около миллиона значений одновременно, а для 300 потребуется больше чисел, чем атомов во Вселенной.

Еще одно странное свойство кубитов – запутанность: каждый запутанный кубит мгновенно реагирует на изменение состояния другого кубита, как бы далеко друг от друга они ни находились. Измерив один запутанный кубит, мы можем узнать состояние другого, связанного с ним. Чтобы объяснить это явление людям, незнакомым с квантовой физикой, обычно используют сравнение с носками. Представьте, что у вас есть пара квантово связанных носков, разнесенная по разным континентам. Тогда если на одном континенте кто-то наденет носок на правую ногу, то на другом континенте второй носок мгновенно окажется на левой.

Квантовый компьютер Ильи Семерикова расположен в подвальном помещении ФИАН на Ленинском проспекте и напоминает нагромождение лазеров, линз и камер – в общем, классическую лабораторную установку из мира квантовой оптики. На черном фоне монитора выстроились в одну линию 10 светящихся белых точек – это и есть связанные ионы. Прогресс в области квантовых технологий ошеломляющий. Когда я договаривался с Ильей о встрече, у него был 16-кубитный квантовый компьютер, а когда доехал – уже 20-кубитный.

Когда речь заходит о квантовых вычислениях, люди прежде всего смотрят на число кубит, потому что это понятная метрика. Тут работает обратная связь: ученые понимают, что успешность их работы оценивают по количеству кубит, и начинают это количество увеличивать: в США так делают, чтобы понравиться инвесторам, в России – правительству, в Китае – партии. Но на самом деле важна комбинация параметров. Нельзя сказать, что число кубит – какая-то бессмыслица, нет, это действительно одна из главных характеристик. Но не менее значимо качество операций.

Квантовые вентили делятся на два вида: одно- и двухкубитные. Однокубитные операции «дешевые»: у них маленькая ошибка. Ошибки в вычислениях независимые, поэтому, если последовательно проводить несколько операций, они складываются. И можно посмотреть, сколько сотен операций удастся провести, прежде чем ошибка станет больше 50%.

Второй существенный параметр – достоверность двухкубитных операций на массиве.

Группа Колачевского работает с кудитными операциями. Кудиты – особые квантовые системы, которые могут одновременно находиться в более чем двух состояниях и выполнять, в частности, двухкубитные операции. По сути, кудит является усовершенствованной версией кубита. В чем их преимущество?

Кудитных универсальных процессоров в мире всего два: один построен в Инсбурге, второй – у Семерикова.

Квантовыми компьютерами Илья занимается всего четыре года, до этого он шесть лет работал с квантовыми сенсорами, а начинал свой путь в науку вообще с теоретической астрофизики, сидя этажом выше в том же институте.

Первые ионы в ловушке российские физики получили в конце 2020 года, за три года дотянувшись до уровня лучших научных групп по этому направлению. В качестве рабочего тела команда Семерикова использует ионы 171-го изотопа иттербия: у них одна из самых интересных квантовых структур уровней, которые охлаждаются при помощи лазера до минимально возможной температуры – порядка милликельвина. Для сравнения: самая низкая температура во Вселенной – 2,7 К, то есть ионы в квантовом компьютере в тысячу раз холоднее.

Удерживаются охлажденные ионы в сверхнизком вакууме электромагнитными полями. «У нас один из лучших вакуумов во Вселенной», – смеется Илья. На экране компьютера светятся 10 ярких точек-ионов. «Это вчерашние, – говорит физик. – А так они у нас живут неделю. Потом один из них "цепляет" водород, и вместо чистого иттербия получается его гидрид, который мы разрушаем при помощи лазера. Иногда не получается. Тогда мы ловим новые ионы».

Ионы расположены в вакуумной камере на расстоянии порядка 5 микрон друг от друга. Цепочкаиз 10 ионов – уже 50 микрон, вполне макроскопическая величина. «Зарядка» компьютера ионами происходит при помощи небольшой трубочки, в которую забит металлический иттербий. Она разогревается до 250–300 °С, иттербий начинает испаряться, и в сторону ловушки летит нейтральный поток атомов.

Внутри ловушки они подсвечиваются лазером и происходит изотопно-селективный переход на промежуточный уровень. Вторым фотоном отрывается электрон, причем только от 171-го изотопа иттербия, который и захватывается ловушкой. Примерно через 10 секунд на экране появляется светящаяся точка. 100 секунд – и компьютер заряжен ионами. Этого хватает на неделю экспериментов. По словам Ильи Семерикова, если уйти в криогенику, то время жизни ионов станет практически неограниченным: они в ловушке могут жить годами.

Первой трудной задачей было как раз создание ловушки. Ионы в ней удерживаются электромагнитным полем, и его важная характеристика – секулярная частота, частота колебаний ионов. В первой ловушке она составляла 1,5 МГц, в новой достигает 4,4 МГц. К тому же поле должно быть с низкими шумами, оно характеризуется темпами нагрева по числу фононов (квазичастица, квант энергии согласованного колебательного движения атомов) в секунду. Вот, например, в старом устройстве число темпа нагрева достигало 10 тыс. фононов в секунду, а в новом – всего 10, как у лучших ловушек в мире.

Уже музейный экземпляр – ионная ловушка, в которой был получен первый ионный кристалл в России еще в 2016 году. ПАО "Туполев"

Вторая сложность – лазер, при помощи которого производятся одно- и двухкубитные операции. Берут обычный коммерческий лазер с шириной линии порядка нескольких мегагерц и при помощи специальных техник уменьшают ее до 1 Гц. Для этого команде Семерикова пришлось создать ультрастабильный оптический резонатор, который помещается в вакуумную камеру с температурой стабильности 10–6 градусов.

Еще одна задача – автоматическая калибровка. В российской установке сотни параметров, и все нужно контролировать. Несколько десятков уже удалось автоматизировать, остальные ждут своей очереди. После этого Илья хочет перейти от оптического набора кудитов к радиочастотному, что увеличит время когерентности и позволит делать больше операций. Например, у квантовых компьютеров на сверхпроводниках время когерентности составляет порядка 0,5 мс, а у компьютеров на ионах – 20 мс, что в 40 раз лучше. На радиочастотных кубитах можно будет довести время до часа. После этого Семериков собирается заняться повышением уровня достоверности операций.

«А что дальше?» – спрашиваю я. «Увеличивать количество кубит. – У Ильи на все готов ответ. – Над этой задачеймы тоже работаем: конструируем планарные ловушки».

Квантовый компьютер – штука недешевая. Мы ходим с Ильей вокруг установки, и я интересуюсь стоимостью компонентов. Например, за оптический стол, на котором все смонтировано, пришлось заплатить около 1,3 млн руб. Он должен быть очень стабильным, «развязан» от пола, внутри – сложная сотовая структура. И это далеко не самая дорогая часть. Измеритель длин волн, который для всего мира выпускает компания из новосибирского Академгородка, продается за 10 млн. Оптический резонатор, который ребята собирают сами, обычно стоит под 20 млн. За лазеры для считывания состояний атомов тоже просят 20 млн; раньше их покупали в Германии, а теперь в Китае.

То есть оборудование всего для одной установки обходится минимум в 300 млн руб., а таких установок нужно несколько. Отдельная гордость Ильи – локализация: весь его квантовый компьютер можно собрать из отечественных и китайских комплектующих, так что санкции нашим физикам нипочем.

| 19.01.24 | 18.01.2024 Научная Россия. Гиперзвук исправит дефекты полупроводников |

Коллектив исследователей из ФИАН и МФТИ разрабатывает подход, который в перспективе позволит без прямого контакта с полупроводником вылечивать в нем некоторые типы дефектов. Ученые демонстрируют возможность «выгонять» дефект из полупроводниковой структуры с помощью лазерного гиперзвука, а движение дефекта детектируют по тонким изменениям в структуре пространственного свечения кристалла. Исследование поможет в разработке простой и доступной технологии улучшения качества полупроводниковых гетероструктур. Работа опубликована в журнале Journal of Applied Physics.

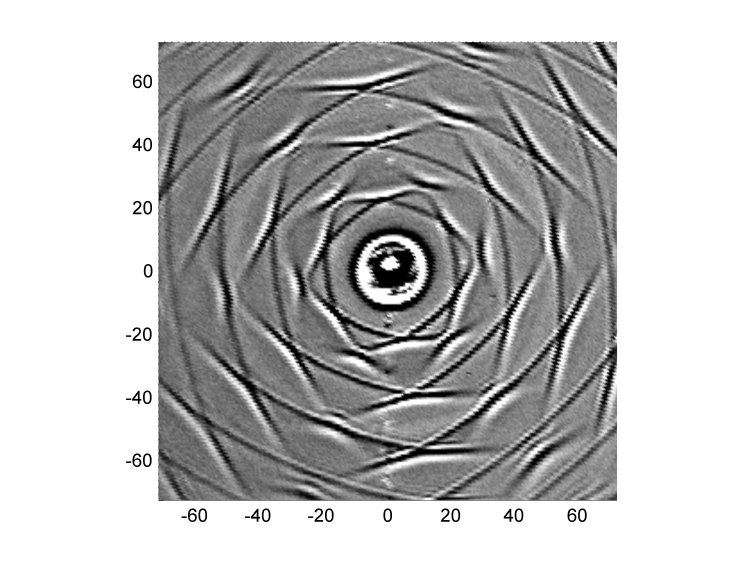

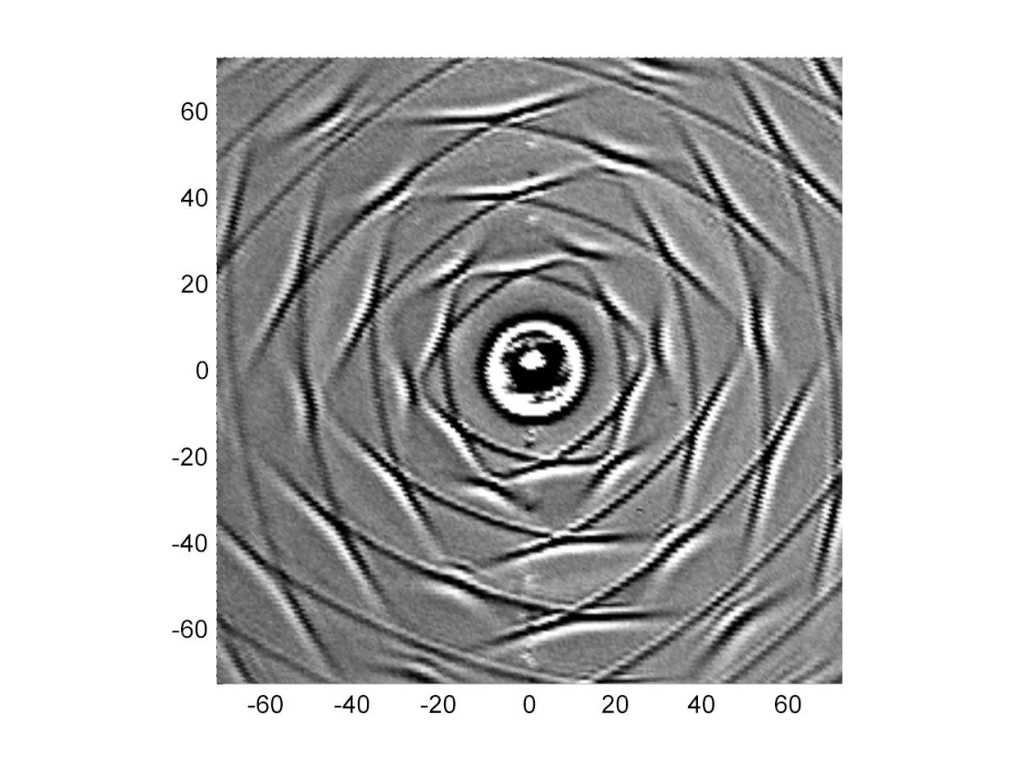

Гиперзвуковые волны, распространяющиеся вдоль среза (111) монокристалла теллурида кадмия. Пятно в центре рисунка – область начального возбуждения волны. Источник: ФИАН

Современная физика полупроводниковых гетероструктур изучает сложные многослойные объекты с хитрым строением. Например, структуры с множественными квантовыми ямами для изготовления лазеров или фотодетекторов. В таких структурах могут быть дефекты-вредители — дислокации: атомные цепочки или даже целые плоскости атомов, которые стоят не на своем месте. «Нарушители порядка» появляются в процессе производства кристаллов из-за неоднородности подложки, на которой выращивают структуру, случайного загрязнения или недостаточно точного контроля определенных технологических параметров.

Даже на современном уровне развития полупроводниковых технологий невозможно идеально контролировать процесс производства на атомном уровне. Например, в крупноформатной фоточувствительной матрице, в которой по сложной технологии изготавливаются много разных гетероструктурных пикселей, 100% пикселей не получаются «здоровыми». Дефекты-вредители могут приводить к непредсказуемым изменениям свойств материала. Это приводит к появлению неправильно работающих, «больных» пикселей. Соответственно, нужен метод воздействия на данные пиксели чтобы по возможности уменьшить их количество.

Ранее в литературе был описан механизм воздействия на один из распространенных типов линейных дефектов с помощью пучка высокоэнергетичных электронов: в просвечивающем электронном микроскопе можно обнаружить дислокацию, затем с помощью сфокусированного пучка электронов сместить эту дислокацию или изменить ее внутреннюю структуру. При определенных условиях удавалась полностью устранить структурный дефект. Идея исследователей из ФИАН и МФТИ состояла в том, чтобы реализовать похожую технику, но в более простой, полностью оптической установке.

В качестве метода воздействия выбрали сфокусированный лазерный импульс длиной в сотни пикосекунд. Этот импульс поглощается в приповерхностных слоях кристалла и нарушает покой электронно-дырочной системы, основных «жителей» полупроводника. Чтобы успокоиться, система сбрасывает энергию в виде фононов — квантов колебаний кристаллической решетки. При правильном механизме возбуждения, наряду с квазитепловыми фононами, образуется гиперзвуковая деформационная волна, или, по-другому, импульс когерентных фононов гигагерцовых или субтерагерцовых частот. Эта волна, как считают авторы, приводит к скольжению дефекта и теоретически может позволить «выгонять» дислокации из кристалла.

Остается только проверить, что дефект-вредитель перебрался в другое место. Оптическим микроскопом напрямую дислокацию не увидеть, она слишком мала. Но можно подключить к решению задачи косвенный метод — микрофотолюминесценцию при низкой температуре. Электрон-дырочные пары цепляются за дефекты в кристалле и, если температура достаточно низкая, формируют яркие точечные излучатели. А при движении дефекта по кристаллу картина высвечивания будет изменяться, и таким образом можно уловить движение дислокации.

«У нас есть инструмент, который запускает волну гиперзвука, которая, в свою очередь, стимулирует движение дислокации, и инструмент, который позволяет увидеть ее движение. На примере распространенного модельного полупроводника мы показали, что можно подобрать параметры инструментов и заставить дефект двигаться, – комментирует Владимир Кривобок, руководитель Отдела твердотельной ИК фотоники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. – Метод можно обобщить на другие полупроводниковые материалы и пробовать создать технологию».

Как и многие интересные научные результаты, этот был получен побочно, в процессе исследования сложных полупроводниковых гетероструктур. Натолкнуться на идею позволило наличие у ученых двух установок: гиперзвукового микроскопа и установки для измерения микрофотолюминесценции при низких температурах. Гиперзвуковой микроскоп позволяет создать импульс, который выгоняет дислокацию из кристаллической структуры полупроводника, а микрофотолюминесценция помогает проверить, что «терапия» сработала.

Полученные результаты станут основой для разработки полностью оптической технологии локальной лазерной обработки протяженных дефектов в полупроводниках.

Исследование выполнено при поддержке Федеральной программы академического лидерства «Приоритет 2030».

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/giperzvuk-izlecit-poluprovodnik-ot-defektov

| 18.01.24 | 18.01.2024 Российская академия наук. Применение гиперзвука для улучшения качества полупроводниковых гетероструктур |

Коллектив исследователей из ФИАН и МФТИ разрабатывает подход, который в перспективе позволит без прямого контакта с полупроводником вылечивать в нем некоторые типы дефектов. Ученые демонстрируют возможность «выгонять» дефект из полупроводниковой структуры с помощью лазерного гиперзвука, а движение дефекта детектируют по тонким изменениям в структуре пространственного свечения кристалла. Исследование поможет в разработке простой и доступной технологии улучшения качества полупроводниковых гетероструктур. Работа опубликована в журнале Journal of Applied Physics.

Гиперзвуковые волны распространяющиеся вдоль среза (111) монокристалла теллурида кадмия. Пятно в центре рисунка – область начального возбуждения волны.

Современная физика полупроводниковых гетероструктур изучает сложные многослойные объекты с хитрым строением. Например, структуры с множественными квантовыми ямами для изготовления лазеров или фотодетекторов. В таких структурах могут быть дефекты-вредители – дислокации: атомные цепочки или даже целые плоскости атомов, которые стоят не на своем месте. «Нарушители порядка» появляются в процессе производства кристаллов из-за неоднородности подложки, на которой выращивают структуру, случайного загрязнения или недостаточно точного контроля определенных технологических параметров.

Даже на современном уровне развития полупроводниковых технологий невозможно идеально контролировать процесс производства на атомном уровне. Например, в крупноформатной фоточувствительной матрице, в которой по сложной технологии изготавливаются много разных гетероструктурных пикселей, 100 % пикселей не получаются «здоровыми». Дефекты-вредители могут приводить к непредсказуемым изменениям свойств материала. Это приводит к появлению неправильно работающих, «больных» пикселей. Соответственно, нужен метод воздействия на данные пиксели чтобы, по возможности, уменьшить их количество.

Ранее в литературе был описан механизм воздействия на один из распространенных типов линейных дефектов с помощью пучка высокоэнергетичных электронов: в просвечивающем электронном микроскопе можно обнаружить дислокацию, затем с помощью сфокусированного пучка электронов сместить эту дислокацию или изменить ее внутреннюю структуру. При определенных условиях удавалась полностью устранить структурный дефект. Идея исследователей из ФИАН и МФТИ состояла в том, чтобы реализовать похожую технику, но в более простой, полностью оптической установке.

В качестве метода воздействия выбрали сфокусированный лазерный импульс длиной в сотни пикосекунд. Этот импульс поглощается в приповерхностных слоях кристалла и нарушает покой электронно-дырочной системы, основных «жителей» полупроводника. Чтобы успокоиться, система сбрасывает энергию в виде фононов – квантов колебаний кристаллической решетки. При правильном механизме возбуждения, наряду с квазитепловыми фононами, образуется гиперзвуковая деформационная волна, или, по-другому, импульс когерентных фононов гигагерцовых или субтерагерцовых частот. Эта волна, как считают авторы, приводит к скольжению дефекта и теоретически может позволить «выгонять» дислокации из кристалла.

Остается только проверить, что дефект-вредитель перебрался в другое место. Оптическим микроскопом напрямую дислокацию не увидеть, она слишком мала. Но можно подключить к решению задачи косвенный метод – микрофотолюминесценцию при низкой температуре. Электрон-дырочные пары цепляются за дефекты в кристалле и, если температура достаточно низкая, формируют яркие точечные излучатели. А при движении дефекта по кристаллу картина высвечивания будет изменяться, и таким образом можно уловить движение дислокации.

«У нас есть инструмент, который запускает волну гиперзвука, которая, в свою очередь, стимулирует движение дислокации, и инструмент, который позволяет увидеть ее движение. На примере распространенного модельного полупроводника мы показали, что можно подобрать параметры инструментов и заставить дефект двигаться, – комментирует Владимир Кривобок, руководитель Отдела твердотельной ИК фотоники Физического института им. П. Н. Лебедева РАН. – Метод можно обобщить на другие полупроводниковые материалы и пробовать создать технологию».

Как и многие интересные научные результаты, этот был получен побочно, в процессе исследования сложных полупроводниковых гетероструктур. Натолкнуться на идею позволило наличие у ученых двух установок: гиперзвукового микроскопа и установки для измерения микрофотолюминесценции при низких температурах. Гиперзвуковой микроскоп позволяет создать импульс, который выгоняет дислокацию из кристаллической структуры полупроводника, а микрофотолюминесценция помогает проверить, что «терапия» сработала.

Полученные результаты станут основой для разработки полностью оптической технологии локальной лазерной обработки протяженных дефектов в полупроводниках.

Исследование выполнено при поддержке Федеральной программы академического лидерства «Приоритет 2030».

Источник: ФИАН.

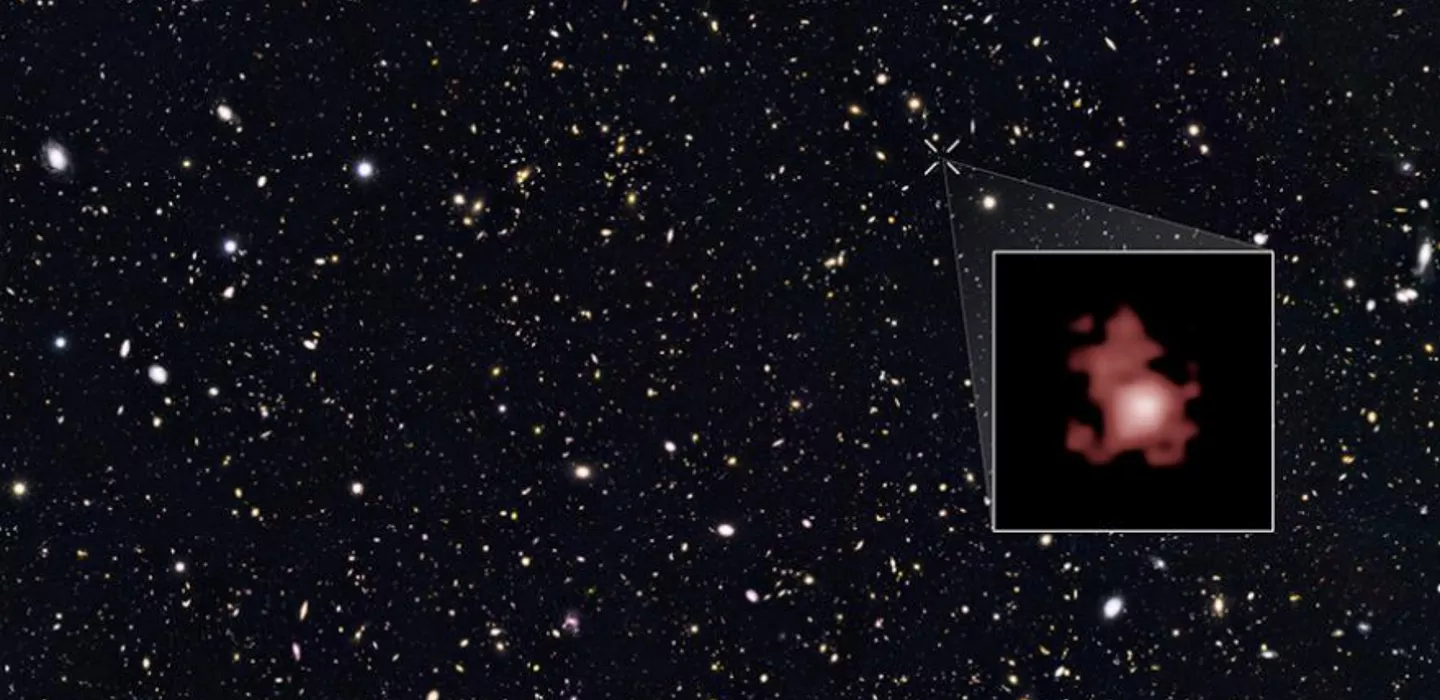

| 18.01.24 | 18.01.2024 РИА Новости. Ученый прокомментировал обнаружение новой "самой старой" черной дыры |

Черная дыра

"Есть разные модели. Некоторые из них дают и очень раннее образование черных дыр. Кроме того, есть модели, в которых черные дыры вообще могли образоваться на стадии так называемой горячей вселенной, то есть когда Большой взрыв только-только произошел и еще газ ионизованный, температура в сотни тысяч градусов, и при определенных начальных условиях в космологии могут родиться черные дыры. Тогда они будут гораздо старше, чем любые звезды и галактики, то есть, по сути, ровесники Вселенной", — сказал Пилипенко.

Разницу в 40 миллионов лет между возрастом недавно обнаруженной черной дыры и той, что считалась самой старой раньше, он назвал небольшой по меркам Вселенной. Но в ту эпоху, когда появились эти черные дыры, сама Вселенная существовала лишь несколько сотен миллионов лет. На этом фоне такая разница будет довольно значительной и достаточной для того, чтобы подтвердить некоторые модели образования черных дыр, заключил ученый.

| 12.01.24 | 12.01.2024 Собака.ру. Иван Антонов: «Для меня самое интересное – понимать, как крутятся шестеренки мироздания» |

В ноябре мир вспомнил, что Самара по праву считается одним из международных научных центров, после того, как ученые Самарского университета имени Королева вместе с коллегами из США доказали, что жизнь могла прилететь на Землю верхом на звезде. «Собака.ru» поговорила со старшим научным сотрудником самарского филиала ФИАН и доцентом кафедры физики в Самарском университета Иваном Антоновым – одним из авторов этого удивительного открытия.

Физика, химия и астрохимия

К какой области можно отнести ваше открытие – оно больше физическое или химическое?

Есть такая область на стыке двух наук: физики называют ее химическая физика, а химики – физическая химия. Но, по сути – это смежная интердисциплинарная область, которая попадает и туда, и туда понемногу. А так как наши эксперименты связаны с межзвездным веществом, это еще и астрохимия.

Большинство открытий, кроме тех, что совершаются абсолютно случайно, начинаются с какой-то гипотезы. Какое предположение лежало в основе вашего?

В основе лежало вот что: примерно шестьдесят лет назад в космосе были открыты молекулы. И, если до этого момента предполагалось, что космическое пространство – это глубокий вакуум, в котором есть только какие-то простые – в основном водород и гелий – атомы, радиотелескопы доказали, что вещества в космосе излучают на определенных частотах, а эти частоты соответствуют энергии молекулярных переходов. То есть по этим частотам можно определить, какие именно молекулы уже существуют в космосе. С того времени начали открывать одну молекулу за другой: на сегодняшний день известно уже примерно двести пятьдесят молекул. Некоторые из них довольно простые, как например молекула водорода. А некоторые сложнее. Правда, здесь на Земле мы считаем их простыми органическими молекулами. Такими, как, например, уксусная кислота. С этими молекулами пока больше вопросов, чем ответов. Потому что как они образуются в космическом пространстве – совершенно непонятно. И гипотеза, которая могла бы объяснить их существование, была выдвинута нашим ведущим ученым – Ральфом Кайзером. Она заключается в том, что эти молекулы в космосе образуются на частицах пыли. Представляете, в космосе тоже есть пыль – она осталась от предыдущих звездных циклов. То есть, когда звезда взрывается и разрушается, от нее остаются пылинки. Они довольно маленькие – размером порядка десятка нанометров. Это меньше, чем клетка и сопоставимо с размером вируса. Так вот на этих пылинках при низких температурах могут оседать простые молекулы из космического вакуума. А потом поверхность пылинок облучается радиацией, космическими лучами и светом от звезд и в ней происходят химические реакции, которые ведут к появлению более крупных и более сложных молекул. А когда происходит новый цикл образования звезды, то есть газово-пылевое облако собирается в небольшой области под действием притяжения и в центре этого облака зажигается звезда, с пыли начинают испаряться молекулы, которые на ней образовались. И радиотелескопы видят эти молекулы. Так вот предположение было в том, что ледяные пленки на поверхности космической пыли – это некий инкубатор сложных органических молекул, которые могут попасть на новые планеты и дать основу для новой жизни.

То есть жизнь может зародиться из пыли буквально?

Примерно да! Вот эти пылинки – что с ними происходит при звездообразовании? Та часть из них, что около звезды просто теряет свои молекулы – они испаряются. А часть, которая летает где-то далеко, образует кометы. Вокруг нашей солнечной системы есть облако Оорта, которое состоит из комет – это пояс, который находится вне орбиты Плутона. Он расположен очень далеко от Земли – на расстоянии больше шести миллиардов километров. Но для комет это не предел и они периодически к нам залетали. Считается, что примерно четыре миллиарда лет назад траектории этих комет часто пролетали через центр Солнечной системы и бомбардировали внутренние планеты. И Землю тоже.

Мы считаем, а они экспериментируют

Когда говорят, что работа разделилась на теоретическую и экспериментальную – как это было организовано на практике?

На практике это было коллаборацией: мы работали в Самарском университете имени Королева и самарском филиале ФИАН, а наши коллеги работали в университете Гавайев в США. У них есть экспериментальная установка, которую они построили лет десять назад, а мы умеем хорошо считать свойства веществ и определять, как протекают химические реакции при помощи методики, основанной на квантово-механических расчетах. Такие методы очень точные, но требуют большого вычислительного ресурса, который у нас в институте доступен: мы считаем на суперкомпьютере «Королев». Для исследования мы делали два типа основных расчетов: первый тип – это определение, каким образом могут происходить химические реакции, с участием определенных молекул. Рассчитывали, как эти молекулы реагируют и что из этого может получится. А второй тип расчетов был связан с определением энергии ионизации продуктов реакции, по которым их потом могли идентифицировать в эксперименте на Гавайях.

А вот эти экспериментальные установки – они с таким же антуражем, как в «Человеке-пауке»? Все сверкает и искрит?

Не совсем. Я бы даже сказал: все гораздо скромнее. Но выглядит неплохо. И не искрит, конечно, ничего: желательно, чтобы все было максимально безопасно. Мы сейчас как раз заканчиваем создание собственной установки, чтобы проводить эксперименты самостоятельно и следим, чтобы соблюдались все требования техники безопасности.

В чем главная сложность создания такой установки?

Главная сложность в том, что необходимо сымитировать условия глубокого космоса, в котором царит очень глубокий вакуум – его почти нереально получить на Земле. Мы стараемся создать условия, которые бы ничем не отличались с точки зрения химии. А другие трудности связаны с получением низких температур, сравнимых с космическими, а это примерно четыре-пять градусов выше абсолютного нуля. Очень сложно получить сочетание таких параметров.

Открытие, которое изменило взгляд на мир

Насколько ваше открытие – то, что Земля получила жизнь из космоса – изменит парадигму мышления многих людей?

Все немного не так. Открытие не в том, что Земля получила жизнь из космоса, а в том, что строительные материалы для образования жизни могли быть занесены из космоса. Но могли же и здесь образоваться! Так что эти две гипотезы по-прежнему равнозначны и не противоречат друг другу. Просто наше открытие добавило космической версии происхождения жизни еще один аргумент. В чем он заключается? В том, что ранним клеткам, которые могли образоваться на Земле, нужно было каким-то образом получать из внешней среды вещества – ионы металлов, которые нужны для того, чтобы клетки могли размножаться. Современные клетки используют для транспорта металлов белки – сложные макробиологические молекулы, которые синтезируются с помощью сложных процессов. В древних клетках этих процессов, скорее всего, быть не могло. А как же тогда размножаться? На ранней Земле могли быть простые молекулы, которые образовались в космосе. Они могли связываться с атомом металла, образовывая прочную связь – как клешней краба хватать этот атом и пропихивать его через клеточную мембрану.

Хорошо. А, кроме теоретического обоснования гипотезы, у вашего открытия есть какой-то практический результат? Будет ли он как-то использоваться в промышленности?

В промышленности скорее всего нет. По крайней мере, я такого применения не вижу на сегодняшний день – это все-таки не прикладная наука, а фундаментальная. С другой стороны, с фундаментальной наукой всегда сложно понять, когда пригодится то, над чем сегодня ведутся работы. На какой-то спирали научно-технического развития открытия фундаменталистов дают неожиданный прикладной выхлоп. Однозначно предсказать нельзя, но теоретически это важно.

А почему вы выбрали фундаментальную науку? Всегда интересно, как люди приходят в эту сферу.

Наука выбрала меня сама. Я учился в Самарском университете, а потом уехал учиться в аспирантуре в США. Так получилось, что я попал в группу, которая изучала простые молекулы, содержащие уран и бериллий. В основном это были работы, направленные на фундаментальное понимание молекулярных связей. У наших экспериментов было прикладное применение: мы говорили, что изучаем урансодержащие молекулы, чтобы оптимизировать утилизацию ядерного топлива. Но фундаментальная составляющая была для меня более важна. И более интересна. С тех пор меня постоянно мотает: из прикладной науки в фундаментальную и из физики в химию. Сейчас у меня очередной фундаментальный этап. Знаете, наверное, можно аргументировать, что фундаментальная наука важнее прикладной, которую можно считать конечным этапом научного развития: ты уперся в проблему лбом и решаешь ее. А фундаментальная – это когда ты в центре вселенной, а куда дальше приведут тебя твои открытия, никто не знает. И все дороги открыты.

Возвращение домой и вера в чудеса

Вы разрушили один из главных стереотипов нового времени и вернулись из США, где созданы более комфортные условия для занятия наукой, в Россию. Что вами двигало?

Я всегда хотел вернуться: уезжая в Америку, я не планировал там оставаться. Просто хотел получить образование и опыт. К тому же здесь мне здесь предложили участие в интересном проекте – создании экспериментальной установки. Я преподаю, взаимодействую со студентами и передаю им свой опыт. Наверное, я бы мог найти работу и отлично устроиться в Штатах, но мне хотелось пригодиться здесь.

О чем вы мечтаете?

Из-за своей сложной траектории в науке, я зацепил несколько разных интересных направлений, поэтому мне бы хотелось развивать некоторые идеи и проекты в этих сферах. Получить финансирование для создания новых экспериментальных установок – я все-таки больше экспериментатор, а не теоретик. Я мечтаю создать новые научные направления и развивать их, хочу оставить некую научную школу за собой – пожалуй, типичные мечты для ученого моего возраста.

Верят ли ученые в сказки и чудеса?

Конечно да! Знаете, у меня был интересный опыт во время работы в США. Когда я работал в Северо-Западном университете на физическом факультете, несколько профессоров – с хорошим мировым именем! – в нем были сильно верующими христианами. И, глядя на них, я понимал, что конфликта между научным и религиозным познанием у них нет. И быть не должно: способы познания у науки и религии разные. Это осознание, конечно, не сделало меня верующим, но есть вещи, которые наука объяснить не в состоянии. Есть вещи, которые людям проще понимать с помощью веры. И я отношусь к этому с пониманием.

А дальше – это главное!

Что вы можете сказать о том, куда движется человечество? Каких технологических прорывов можно ждать в ближайшее время?

Я вижу, что уже очень давно идет прогресс в информационной сфере, но при этом нет существенного прогресса в области новых источников энергии и новых способов передвижения. Во многом затык в этих областях связан с тем, что мы уперлись в пределы наших технологий, основанных на химических источниках энергии. А, чтобы добиться прогресса в этих областях, нам нужны новые материалы – все упирается в них. Взять, например, термоядерный синтез: чтобы это технология появилась – а ее появление решит множество проблем человечества – нужны материалы, способные выдерживать громадный поток нейтронов. И не просто выдерживать, а поглощать эти нейтроны и переводить их энергию в тепло. Пока таких материалов нет. И прогресса тоже. Есть интересные области, связанные с квантовыми вычислениями и компьютерами. Она сейчас активно развивается, но момент, когда появится квантовый компьютер не находится в ближайшем будущем.

Но ведь появление новых материалов и квантовых компьютеров кроме всего прочего изменит привычный жизненный уклад? Те же пароли например потеряют свой смысл.

Это не самое важное – быстро появится новая система кодировки, которая будет базироваться на других принципах. Квантовые компьютеры важнее по другим причинам: в 80-е годы поздний Ричард Фейнман объяснил, зачем человечеству квантовые вычисления. Если мы хотим предсказывать свойства веществ, материалов и новых лекарств, нам нужны способы, которые будут использовать не стандартную двоичную структуру, а кубиты – биты, которые могут находиться в суперпозициях и учитывать не просто вклад каждого, но и относительную фазу. А когда мы начинаем использовать классическую двоичную структуру, то быстро упираемся в нехватку памяти, чтобы сохранить объем информации, который нужен даже для описания небольших молекул. Обычную аминокислоту мы сейчас можем посчитать только очень приблизительно, а квантовый компьютер позволит резко повысить точность расчетов. А еще он позволит предсказать свойства нового материала, что позволит перенести исследования из лабораторий в квантово-вычислительный центр и ускорить прогресс и скорость разработки новых веществ и лекарств. Но с квантовыми компьютерами пока больше шума, чем дела.

А что вы скажете о межпланетных путешествиях, о которых говорит Илон Маск?

Ну, мы же уже запускаем межпланетные космические аппараты – это сложная техническая задача, но она решаема. А, если говорить о пилотируемых полетах, мне кажется их давно бы уже запустили, если бы не было возможности решать какие-то задачи без участия человека. Запустить на Марс человека можно. Но зачем? Это опасно и есть множество проблем, которые связаны с длительностью перелета и воздействием радиации. Это лотерея буквально – запустить человека в космос на год, зная, что пока он будет лететь до Марса доза радиации может стать смертельной. Представьте: экипаж корабля десять человек и один из них точно умрет от лучевой болезни. Риск велик. В прошлые века подобные риски не останавливали искателей приключений. Но времена изменились и стоимость человеческой жизни выросла.

Скажите как физик и химик: разговоры о глобальном потеплении – это очередная страшилка или нас ждет коллапс?

Глобальное потепление – это такая большая и сложная концепция, у которой много проявлений в самых различных областях. Эта концепция основана на том, что концентрация углекислого газа в атмосфере последние примерно лет семьдесят растет. И растет практически линейно – это объективный факт. Этот рост многие связывают с деятельностью человека и у такого мнения есть основания. А к чему приводит рост концентрации углекислого газа? К тому, что часть теплового излучения Земли перенаправляется обратно, а в космос излучается меньше тепла. То есть к тому, что видимая из космоса температура Земли постоянно снижается и это приводит к повышению средней температуры на планете. А дальше интересно: существуют механизмы, которые не очень хорошо изучены. Это всевозможные виды обратных связей, которые разделяют на отрицательные и положительные. Например, отрицательная обратная связь означает, что если у вас подрастает температура на планете есть некий механизм, который этот рост компенсирует. А положительная обратная связь – наоборот, поднимает температуру, если она растет. Именно баланс этих механизмов в конечном итоге определит, насколько разрушительным и опасным может быть повышение температуры. Некоторые ученые считают что небольшой рост средней температуры планеты ни к чему особо не приведет. Но есть и противоположная точка зрения: положительные обратные связи кратно повысят скачок температуры на Земле. Если это произойдет, нас ожидают довольно тяжелые последствия и часть суши может стать непригодной для жизни. Так что говорить о том,что за глобальным потеплением ничего не стоит все же нельзя: на него нельзя не обращать внимания.

А что самое интересное в вашей работе?

Для меня самое интересное – понимать, как что-то устроено и как крутятся шестеренки мироздания. Та область физической химии, которой я занимаюсь, сильно математимизирована и мне очень интересно находить новые интересные математические соотношения для каких-то физических процессов и строить численные модели, основанные на эксперименте. Я все таки люблю, когда есть возможность сделать что-то руками, а не только в теории.

Фото: Михаил Денисов

| 10.01.24 | 10.01.2024 Академгородок. Нейросети, химеры, квантовый эффект Холла и Ватикан |

На тридцатом новогоднем семинаре ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН рассказали о ярких достижениях мировой науки в ушедшем году.

Несколько докладчиков выбрали темой сообщений Нобелевские премии, кроме того слушатели узнали о способностях нейросетей, достижениях медиков и биологов в области трансплантации человеческих органов, химеризме, взрывных, в прямом смысле, полупроводниковых соединениях и прочих успехах научного мира.

Деятельность ИФП СО РАН в 2023 году охарактеризовал директор института академик РАН Александр Васильевич Латышев. Он отметил, что институт провел несколько крупных конференций, школ молодых ученых, выездное заседание Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям, совещание «Синергия промышленности и науки» при участии мэрии Новосибирска, а на Общем собрании СО РАН были представлены результаты крупного научного проекта «Квантовые структуры для посткремниевой электроники», выполняемого несколькими НИИ и вузами под руководством ИФП СО РАН:

«В числе важнейших достижений присуждение премии им. А.Ф. Иоффе главному научному сотруднику ИФП СО РАН доктору наук Матвею Вульфовичу Энтину. Кроме того, деятельность ученых Института была отмечена почётными знаками и благодарностями Минобрнауки России и Российской академии наук».

Тысячекратный рост производительности суперкомпьютеров каждые 10 лет

Академик Александр Леонидович Асеев поделился примечательными событиями в области микроэлектроники, приведя ключевые тезисы из докладов президента РАН академика Г.Я. Красникова на форуме «Микроэлектроника» и общем собрании РАН: «Прогресс в области освоения нанометровых размеров транзисторов вместе с переходом к новым конструкциям транзисторов, новым технологиям их расположения, применении новых материалов и совершенствовании нанолитографических машин приведет к преодолению ограничений, накладываемых законом Мура. Произойдет многократное увеличение счетной мощности полупроводниковых микросхем. Ожидается тысячекратный рост производительности суперкомпьютеров каждые 10 лет до зеттафлопс в 2035 г».

Цитируя президента РАН, Александр Асеев добавил, что создание квантовых фотонных вычислителей не заменит классическую электронику и суперкомпьютеры, но сильно расширит их возможности. Во-первых, по производительности и защищенности вычислений при применении квантовых технологий, во-вторых в снижении энергетических затрат при применении фотонных технологий.

В новый год без Новой физики?

Заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН академик РАН Александр Евгеньевич Бондарь рассказал о работе специалистов Института ядерной физики, ставящей под вопрос существование Новой физики, то есть частиц и явлений, не описываемых Стандартной моделью: «Измерение, сделанное в ИЯФ СО РАН и опубликованное в этом году, кардинально переворачивает всё представление о нашем понимании и знании вакуума и частиц, возможно, дающих вклад в аномальный магнитный момент мюона. Экспериментальное измерение величины аномального магнитного момента мюона блестяще согласуется с теоретическим расчетом, это говорит о том, что Новой физики мы пока похоже не видим».

Химеры среди нас, а не только в греческой мифологии: муравьи и люди

История, рассказанная заведующим лабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН кандидатом биологических наук Нариманом Рашитовичем Баттулиным, касалась неожиданного фундаментального противоречия в области биологии.

«Хочу поделиться с вами сильным впечатлением этого года: оно связано с химерами и базируется на статье в Science. В ней описаны уникальные организмы — желтые сумасшедшие муравьи. Уникальность в том, что их пол определяется не так, как у остальных муравьев, пчел. У желтых сумасшедших муравьев уже на стадии существования всего двух клеток наблюдается смесь разных геномов. Клетки начинают развиваться в муравья, но отдельные “части” сделаны из разных геномов — из материнского и из отцовского.

Это фундаментальное нарушение правил, потому что все многоклеточные организмы строятся из идентичных геномов — одна клетка делится, и в каждой клетке тела одинаковые геномы. Если этого не соблюдать, то клетки начнут друг с другом конкурировать, это приводит к очень неустойчивому состоянию. А желтые сумасшедшие муравьи каким-то образом преодолели фундаментальное противоречие», — пояснил ученый.

Он подчеркнул, что у людей тоже выявлен химеризм, такой случай описан в США. Результаты генетического теста, проведенные для матери и ее нескольких детей, демонстрировали отсутствие родственной связи. Даже в случае, когда генетический материал для теста был взят незамедлительно после родов, проходивших под контролем врачей.

«Среди людей тоже встречаются химеры — иногда близнецы в утробе матери “сливаются” и получается организм, состоящий наполовину из одних клеток (с одним геномом), а наполовину – из других. В случае с матерью в США ученые выяснили, что она — химера, и в результате были даже сделаны определенные законодательные поправки.

Я хочу всем пожелать почаще встречать в следующем году такие будоражащие воображение случаи и преодолевать даже самые сложные и неразрешимые противоречия», — заключил Нариман Баттулин.

Нобелевская премия завтрашнего дня

Старший научный сотрудник лаборатории нелинейных лазерных процессов и лазерной диагностики ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров представил свой прогноз о том, какие исследователи могут получить Нобелевскую премию в недалекой перспективе: «Это Михаил Лукин и Владан Вулетич. Они продемонстрировали точность получения квантовых перепутанных состояний, с ультрахолодными нейтральными атомами выше 99,5% в массиве из шести атомов — выдающееся достижение, открывающее возможности для создания квантовых процессоров на основе нейтральных атомов, которые могли бы конкурировать со сверхпроводящими и ионными процессорами. Михаил Лукин — теоретик, он генерирует основные идеи, как сделать такие квантовые состояния, а команда Вулетича их воплощает экспериментально».

Среди российских ученых Илья отметил лауреата премии «Вызов», молодого сотрудника Физического института академии наук (ФИАН) Илью Семерикова: «Группа исследователей реализовала прототип квантового процессора с четырьмя кудитами или восемью кубитами на ионной платформе. Илье Семерикову 31 год, и он один из самых перспективных исследователей в этой области».

Криминалистика, краска для волос и гигантское комбинационное рассеяние света

О прикладной научной работе, имеющей важное значение для идентификации личности, рассказала младший научный сотрудник лаборатории ближнепольной оптической спектроскопии и наносенсорики Нина Николаевна Курусь.

«Один из современных трендов в криминалистике — создание базы данных волос (как окрашенных, так и нет) людей разной этнической принадлежности, разного возраста и пола. Это необходимо, чтобы быстрое сканирование волос (в течение пары минут) позволяло определить потенциального обладателя волоса.

Была сделана исследовательская работа, в которой авторы попробовали дифференцировать признаки, которые отвечают за расовую принадлежность, возраст, пол и признаки, отвечающие за окрашивание. Затем авторы определяли не будут ли вышеперечисленные признаки мешать друг другу [при диагностике]. Исследование выполнялось методом гигантского комбинационного рассеяния света (ГКРС), для этого волосы помещались в раствор, содержащий золотые наночастицы».

В результате выяснилось, что методом ГКРС можно быстро выполнить анализ волос и установить этническую и половую принадлежность человека, его возраст, наличие в волосах красящего состава, тип последнего и даже марку. Присутствие красящего состава на волосах не искажает результаты определения.

«Авторы статьи оптимистично смотрят на перспективы метода гигантского комбинационного развития света, как альтернативы методам секвенирования ДНК в криминалистике», — подытожила Нина Курусь.

Ватикан благословил квантовую механику (наконец!)

Заведующий лабораторией физики низкоразмерных электронных систем ИФП СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Харитонович Квон напомнил участникам новогоднего семинара, что, по его мнению, самое выдающееся открытие второй половины двадцатого века — квантовый эффект Холла. Эффект был открыт Клаусом фон Клитцингом в 1980 г, а в 1985 году ученый получил Нобелевскую премию.

«В этом году летом, на конференции по двумерным материалам Клаус фон Клитцинг рассказал, что к нему обратился Ватикан (Папская академия наук) с просьбой рассказать о квантовом эффекте Холла. Вот такое благословение», — поделился Д.Х. Квон и процитировал стих Александра Блока, написанный в 1911 году:

…Ты все благословишь тогда,

Поняв, что жизнь — безмерно боле,

Чем quantum satis Бранда воли,

А мир — прекрасен, как всегда.

Два человека и пришелец

Доктор физико-математических наук Вадим Михайлович Ковалев, заведующий лабораторией теоретической физики ИФП СО РАН рассказал об ученых, чьими достижениями он восхищен, и о космическом пришельце.

«Мы поздравляем сотрудника нашей лаборатории Матвея Вульфовича Энтина ― лауреата премии им. А.Ф. Иоффе, которая была присуждена за цикл работ “Теория фотогальванического эффекта в средах без центра инверсии”. Это не один эффект, а большое направление, внутри которого существует множество разных механизмов и эффектов. Но неисчерпаемость фотогальванического эффекта в том, что он вышел даже за рамки полупроводниковых материалов, недавно мы показали, что он может существовать в сверхпроводниках».

Второй ученый, о котором упомянул Вадим Ковалев: Алексей Старобинцев, физик-теоретик, один из основоположников теории ранней Вселенной с де-ситтеровской (инфляционной) стадией.

«Известный факт: черные дыры излучают и испаряются, и открытие этого факта почему-то все приписывают Стивену Хокингу. На самом деле, об этом Хокингу (когда тот был в Москве) сообщил А. Старобинский, он как раз окончил университет и вместе со своим научным руководителем Я. Б. Зельдовичем убедил Хокинга, что в соответствии с принципом неопределённости квантовой механики вращающиеся чёрные дыры должны порождать и излучать частицы».

Космический пришелец 2023 года по версии Вадима Ковалева ― субатомная частица «Аматэрасу» с огромной энергией: «244 квинтиллиона (десять в восемнадцатой степени) электрон-вольт: в тридцать миллионов раз большая энергия у аматэрасу, чем у частиц на Большом адронном коллайдере. Аматэрасу обнаружили с помощью телескопа “Array” участники международного проекта, включающего группы исследовательских и образовательных учреждений Японии, США, России, Южной Кореи и Бельгии», ― добавил исследователь.

Взрывоопасные полупроводники

О новых полупроводниковых материалах 2023 года слушатели узнали от заведующего лабораторией физических основ материаловедения кремния ИФП СО РАН доктора физико-математических наук Владимира Павловича Попова. Один из них ― нитрид углерода, с уникальными свойствами, теоретики предсказывали его твердость даже выше, чем у алмаза. Но вырастить его не так легко. «Большая команда европейских исследователей (где много бывших россиян) все же вырастили нитрид углерода, получив сразу четыре его фазы, включая тетрагональную и гексагональную. Для этого использовали обычные алмазные наковальни, в которых с помощью нагрева лазером создавалась температура свыше двухсот градусов, а давление достигало от 130 до 80 гигапаскалей. Когда давление и температуру снижали, полученные соединения оставались стабильными при обычных условиях».

Выяснилось, что выращенный таким образом нитрид углерода действительно близок по твердости к алмазу, и кроме того: «Нитрид углерода относится к классу энергоэффективных материалов, он превосходит тринитротолуол и гексаген, поэтому с ним надо работать с очень большой осторожностью. Не ударяйте молотком по новым полупроводниковым материалам!», ― предостерег В. Попов.

Органы свиньи ― для пересадки человеку

Татьяна Александровна Шнайдер, научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, подводя итоги года, рассказала о ксенотрансплантации: межвидовой пересадке органов, тканей и клеток: «Пересадка органов от животного к человеку никогда не заканчивались успехом, наша иммунная система не воспринимает чужой орган. Так происходит потому что на поверхности всех наших клеток ― большое количество разных молекул, часть из них отвечают за рекогносцировку, в результате иммунная система распознает: свой или чужой. Одна из ключевых молекул: альфа-гал (α-Gal), она есть у всех млекопитающих, кроме человека. Считается, что именно альфа-гал вызывает сильнейшее иммунное отторжение».

Ученые давно пытались обойти эту проблему, и реализовали две концепции. Первая состоит в том, что в теле животного выращивается орган, полностью состоящий из клеток человека, чтобы в органе не было молекул альфа-гал и он стал безопасным для пациента.

“Филигранная работа: ученые научились выращивать в эмбрионах свиньи почки, состоящие из клеток человека», ― пояснила Т. Шнайдер.

Второй способ ― использовать генетически модифицированных животных.

«Можно модифицировать геном свиньи, чтобы она стала безопасна для пересадки органов. С помощью специальных молекулярных методов удалить ген, отвечающий за синтез альфа-гал и создать GalSafe свиней. Такую вещь сделали многие научные группы, но одна — “Revivicor” оказалась на шаг впереди и внесла еще десять модификаций, обеспечив максимальную безопасность свиней для человека», ― продолжила историю исследовательница.

Операция по пересадке органа от свиньи к человеку действительно была проведена ― для американского пациента, находящегося в терминальной стадии заболевания.

«Ему предложили так называемую терапию милосердия, по сути эксперимент, на который пациент и его семья дали согласие, и было получено разрешение от FDA. Чтобы столь быстро получить разрешение от FDA, исследователи ранее потратили несколько десятилетий. Свиньи GalSafe компании Revivicor были зарегистрированы, в первую очередь, как продукт питания для людей с аллергией на альфа-гал, после многолетних безуспешных попыток получить разрешение от FDA на терапевтический препарат. И уже к этому разрешению (на продукт питания) было сделано дополнение FDA о том, что можно использовать свиней GalSafe, как источник потенциального терапевтического применения. О том, что людей с аллергией на альфа-гал очень много и о причинах аллергии, ученые узнали из подкаста о науке “Radiolab”.

Пациент после операции прожил полтора месяца ― не так много, но для умирающего человека ― бесценная возможность провести время с семьей и близкими, напоследок сыграть в карты с любимой женой», ― завершила рассказ Татьяна Шнайдер.

Chat GPT

Главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Матвей Вульфович Энтин среди научных достижений 2023 года назвал работы Ливерморской лаборатории США по развитию термоядерного синтеза и появление нейросети Chat GPT. Ливерморская лаборатория продолжает воспроизводить прошлогодний положительный результат, когда в результате термоядерной реакции выделилось больше энергии, чем было потрачено на разогрев топлива.

Рассказывая про Chat GPT, Матвей Энтин показал примеры текстов, написанных нейросетью, среди которых была даже научная статья. Ученый добавил, что дал задание Chat GPT объяснить, что такое топологические изоляторы: «Получился очень хороший текст. На мой взгляд, он может служить введением в научную статью. Также я попросил нейросеть решить конкретную задачу, связанную с краевыми состояниями топологического изолятора. Однако, она ответила, что пока не может этого сделать».

Текст и фото предоставлены пресс-службой ИФП СО РАН

https://academcity.org/content/neyroseti-himery-kvantovyy-effekt-holla-i-vatikan

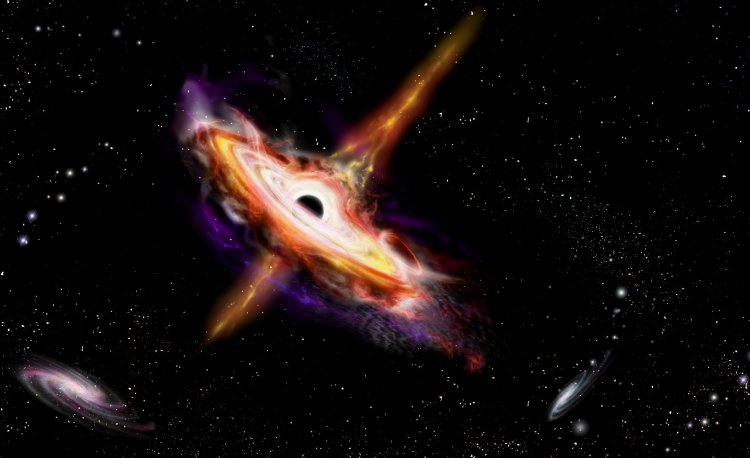

| 01.03.24 | 29.02.2024 Научная Россия. Ученые визуализировали джет сверхмассивной черной дыры в созвездии Девы |

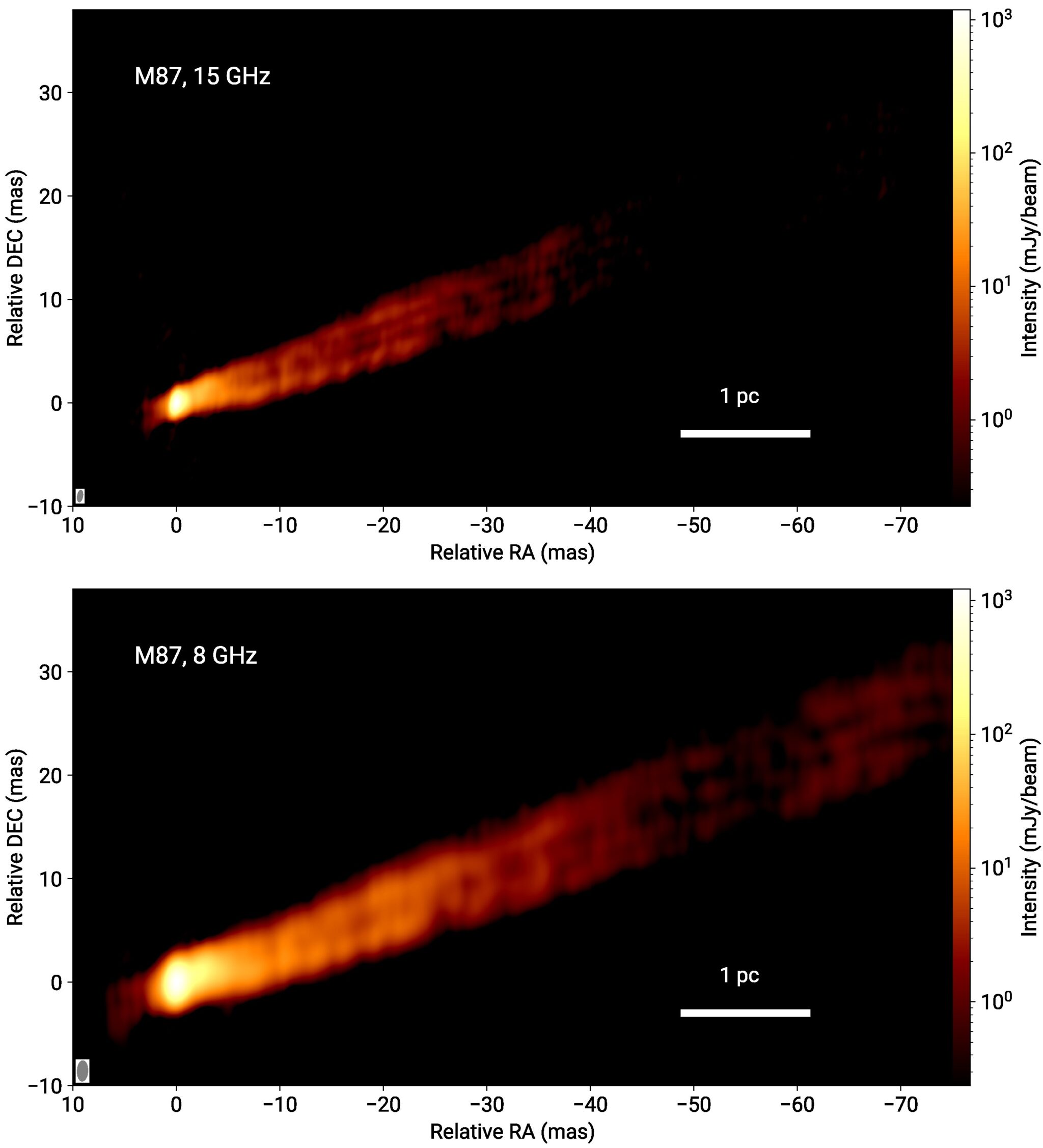

Международная команда исследователей, включающая ученых ФИАН и МФТИ, провела анализ радионаблюдений высокого разрешения джета галактики М87 — выбрасываемой струи плазмы из окрестности массивной черной дыры. Ученые определили богатую внутреннюю структуру джета и визуально показали, что в ней преобладают три спиральные нити, которые, вероятно, возникают в результате неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, развивающейся в сверхзвуковом потоке. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Источник фото - ru.123rf.com

Исследование ученых позволяет глубже понять процесс влияния сверхмассивных черных дыр на джеты. Наблюдения проводились в течение трех дней в мае 2009 года с использованием радиоинтерферометра VLBA, состоящего из десяти 25-метровых антенн, удаленных друг от друга на максимальное расстояние 8611 км и одной 25-метровой антенны радиоинтерферометра VLA, а также 100-метрового телескопа Эффельсберг. Полученные изображения имеют динамический диапазон, который позволил зарегистрировать более слабое излучение джета с помощью многочастотных наблюдений с высоким разрешением.

M87 — сверхгигантская эллиптическая галактика в созвездии Девы, имеющая в центре сверхмассивную черную дыру, которая в 6.5 миллиарда раз массивнее Солнца. Падение на нее вещества галактики делает ее ядро активным и мощным источником излучения, сопровождающегося выделением большого количества энергии. Часть окружающего падающего на черную дыру вещества выбрасывается из нее и порождает джеты, которые простираются на 4900 световых лет. Одновременно рождается два биполярных, противонаправленных джета, формирующихся вдоль оси вращения сверхмассивной черной дыры. Но за счет того, что ученые видят активную галактику наклоненной под малым углом к лучу зрения, излучение от джета, направленное от Земли, значительно подавляется. В итоге видимым остается только один джет. Однако на изображениях некоторых активных галактик контр-джет возможно наблюдать, в том числе в М87.

«Мы взяли для анализа уникальные наблюдения, проведенные в течение трех дней еще в 2009 году, но только сейчас доступные расчетные мощности позволили их обработать. Наблюдения проводились самыми мощными телескопами, и за счет очень высокого динамического диапазона мы получили четкое радиоизображение струи джета и увидели минимально слабый поток в деталях. В целом галактика M87 – одна из самых наблюдаемых объектов в космосе из-за относительной близости к нам и сверхмассивной черной дыры в ее центре. Наблюдение за ней позволило изучить один из самых загадочных объектов во Вселенной, и это не только тень от черной дыры, но и струя джета, на которую мы смотрим чуть-чуть сбоку, под углом 18 градусов. Сам джет хорошо светит в радиодиапазоне за счет течения плазмы по магнитным силовым линиям со скоростью, близкой к скорости света, что позволяет нам строить его наглядные радиоизображения», — комментирует Евгения Кравченко, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Полученные изображения открыли перед учеными неоднородную структуру струи джета на масштабах, где происходят его активные коллимация и ускорение. Она напоминает твидовый узор в виде сплетенной косы спиральных волокон. Их моделирование продемонстрировало, что закручивание центральных волокон вызвано нестабильностями Кельвина-Гельмгольца, развивающимися в плазменной струе. Похожий спиральный узор наблюдался в некоторых внегалактических струях и раньше, но в намного больших масштабах, где влияние на плазму струи сверхмассивной черной дыры и магнитного поля значительно слабее. В этом исследовании астрофизики показывают, что такая структура волокон может быть обусловлена физическими процессами в непосредственной близости от черной дыры.

«На струю джета сильное влияние оказывает не только сама чёрная дыра, но и аккреционный диск. Скорость падения вещества галактики на чёрную дыру порядка скорости света, и из-за большого углового момента вещество не может напрямую падать в дыру, а образует при падении плоский диск. Мы можем наблюдать подобную картину, если направим сильную струю воды из крана в раковину. Около слива она растекается и образует спираль и только затем вытекает. Здесь так же — в диске создается спиральное вращение вещества. За счет закручивания материи черной дыры и аккреционного диска закручивается и магнитное поле, которое приобретает спиралевидную форму. Небольшой наклон вращения аккреционного диска относительно оси вращения сверхмассивной черной дыры может оказывать влияние на джет, например, вызывать его прецессию и генерировать развитие в нем плазменных неоднородностей, которые мы наблюдаем в струе в М87», — заключила Евгения Кравченко.

Также неоднородна и яркость джета в радиогалактике М87. Снимки демонстрируют уярчение излучения к краю струи. Такое поведение можно интерпретировать либо разной скоростью, плотностью и энергией потока плазмы в центре и по краям, либо крупномасштабным спиральным магнитным полем. Все эти вопросы, в том числе о составе струи и механизмов генерации излучения в ней, пока остаются открытыми, до конца причины разной яркости потока не выяснены.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 16-12-10481).

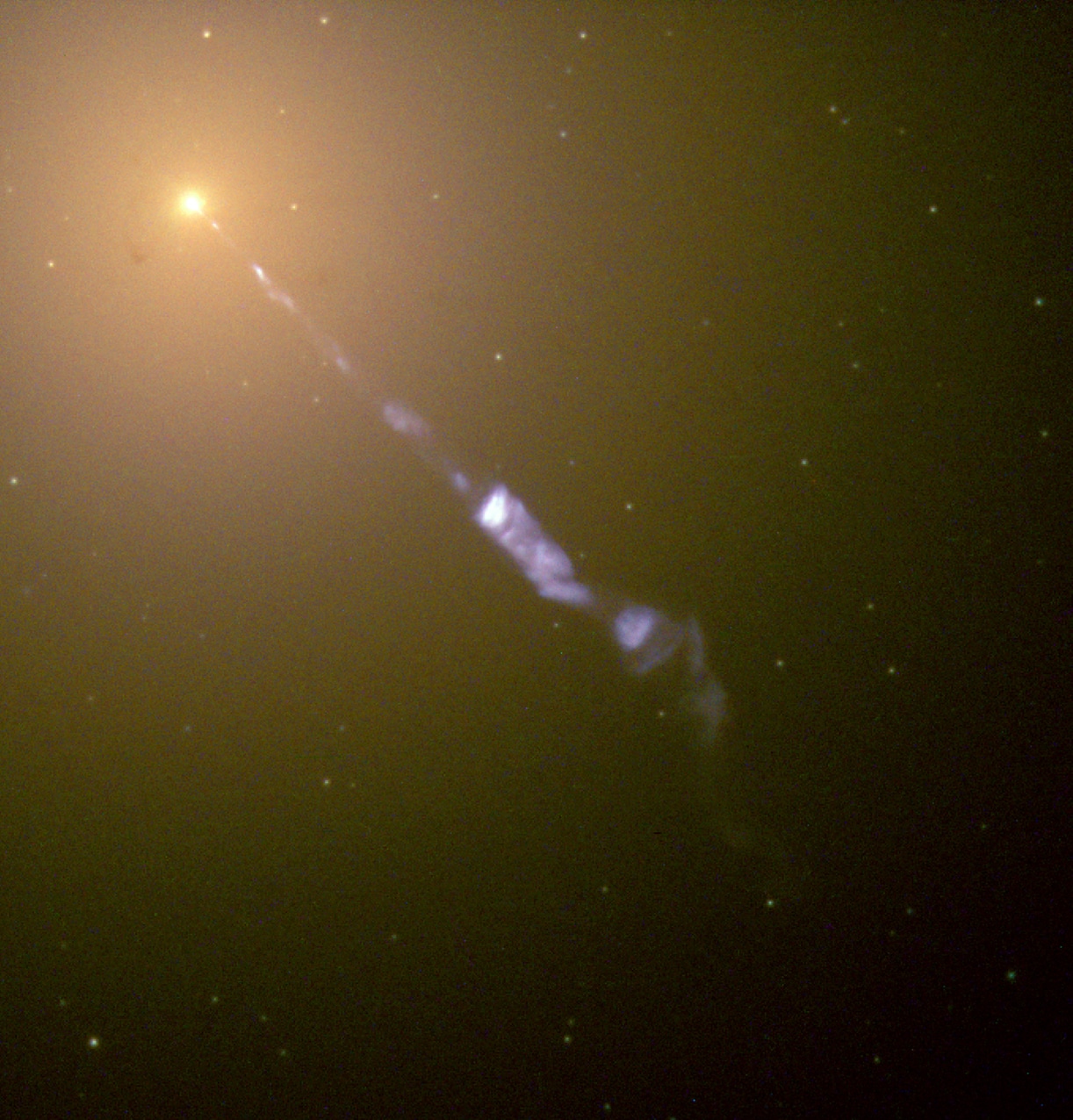

| 01.03.24 | 29.02.2024 Naked Science. Астрофизики визуализировали структуру джета черной дыры галактики М87 |

Международная команда исследователей, включающая ученых ФИАН и МФТИ провела анализ радионаблюдений высокого разрешения джета галактики М87 — выбрасываемой струи плазмы из окрестности массивной черной дыры. Ученые определили богатую внутреннюю структуру джета и визуально показали, что в ней преобладают три спиральные нити, которые, вероятно, возникают в результате неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, развивающейся в сверхзвуковом потоке.

Галактика М87 / © ru.wikipedia.org

Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Исследование ученых позволяет глубже понять процесс влияния сверхмассивных черных дыр на джеты. Наблюдения проводились в течение трех дней в мае 2009 года с использованием радиоинтерферометра VLBA, состоящего из десяти 25-метровых антенн, удаленных друг от друга на максимальное расстояние 8611 километров и одной 25-метровой антенны радиоинтерферометра VLA, а также 100-метрового телескопа Эффельсберг. Полученные изображения имеют динамический диапазон, который позволил зарегистрировать более слабое излучение джета с помощью многочастотных наблюдений с высоким разрешением.

M87 — сверхгигантская эллиптическая галактика в созвездии Девы, имеющая в центре сверхмассивную черную дыру, которая в 6,5 миллиард раз массивнее Солнца. Падение на нее вещества галактики делает ее ядро активным и мощным источником излучения, сопровождающееся выделением большого количества энергии. Часть окружающего падающего на черную дыру вещества выбрасывается из нее и порождает джеты, которые простираются на 4900 световых лет. Одновременно рождается два биполярных, противонаправленных джета, формирующихся вдоль оси вращения сверхмассивной черной дыры. Но за счет того, что ученые видят активную галактику наклоненной под малым углом к лучу зрения, излучение от джета, направленное от земли, значительно подавляется. В итоге видимым остается только один джет. Однако на изображениях некоторых активных галактик контр-джет возможно наблюдать, в том числе в М87.

«Мы взяли для анализа уникальные наблюдения, проведенные в течение трех дней еще в 2009 году, но только сейчас доступные расчетные мощности позволили их обработать. Наблюдения проводились самыми мощными телескопами и за счет очень высокого динамического диапазона мы получили четкое радиоизображении струи джета и увидели минимально слабый поток в деталях. В целом галактика M87 одна из самых наблюдаемых объектов в Космосе из-за относительной близости к нам и сверхмассивной черной дыры в ее центре. Наблюдения за ней позволило изучить один из самых загадочных объектов во Вселенной, и это не только тень от черной дыры, но и струю джета, на которую мы смотрим чуть-чуть сбоку, под углом 18 градусов. Сам джет хорошо светит в радиодиапазоне за счет течения плазмы по магнитным силовым линиям со скоростью, близкой к скорости света, что позволяет нам строить его наглядные радиоизображения», — комментирует Евгения Кравченко, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Полученные изображения открыли перед учеными неоднородную структуру струи джета на масштабах, где происходит его активная коллимация и ускорение. Она напоминает твидовый узор в виде сплетенной косы спиральных волокон. Их моделирование продемонстрировало, что закручивание центральных волокон вызвано нестабильностями Кельвина-Гельмгольца, развивающимися в плазменной струе. Похожий спиральный узор наблюдался в некоторых внегалактических струях и раньше, но в намного больших масштабах, где влияние на плазму струи сверхмассивной черной дыры и магнитного поля значительно слабее. В этом исследовании астрофизики показывают, что такая структура волокон может быть обусловлена физическими процессами в непосредственной близости от черной дыры.

Изображения струи в М87 в полной интенсивности на частотах 8 и 15 ГГц / © Пресс-служба МФТИ

«На струю джета сильное влияние оказывает не только сама черная дыра, но и аккреционный диск. Скорость падения вещества галактики на чёрную дыру порядка скорости света, и из-за большого углового момента вещество не может напрямую падать в дыру, а образует при падении плоский диск. Мы можем наблюдать подобную картину, если направим сильную струю воды из крана в раковину. Около слива она растекается и образует спираль и только затем вытекает. Здесь так же — в диске создается спиральное вращение вещества. За счет закручивания материи черной дыры и аккреционного диска, закручивается и магнитное поле, которое приобретает спиралевидную форму. Небольшой наклон вращения аккреционного диска относительно оси вращения сверхмассивной черной дыры может оказывать влияние на джет, например вызывать его прецессию и генерировать развитие в нем плазменных неоднородностей, которые мы наблюдаем в струе в М87», — заключила Евгения Кравченко.

Также неоднородна и яркость джета в радиогалактике М87. Снимки демонстрируют уярчение излучения к краю струи. Такое поведение можно интерпретировать либо разной скоростью, плотностью и энергией потока плазмы в центре и по краям, либо крупномасштабным спиральным магнитным полем. Все эти вопросы, в том числе о составе струи и механизмов генерации излучения в ней пока остаются открытыми, до конца причина разной яркости потока не выяснены. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://naked-science.ru/article/column/astrofizikidyry-galaktiki