СМИ о нас

| 21.03.22 | 21.03.2022 ИА Красная Весна. Ученые создали новый метод определения характеристик углеродных нанотрубок |

Графеновая нанотрубка. Нанотехнологии

Изображение: (сс) cintersimone

Метод использования туннельного контакта для спектроскопии электронных состояний углеродных нанотрубок и способ его изготовления предложили российские физики, 21 марта пишет журнал МФТИ «За науку».

Важность проведенного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Applied Physics Letters, заключается в том, что с помощью этого метода можно точно определять ширину запрещенной зоны нанотрубок, являющейся ключевой характеристикой при разработке любых электронных устройств на их основе.

Свойства углеродных нанотрубок, которые можно представить как свернутый в трубку лист графена, определяются тем, каким образом этот лист был свернут относительно внутренней структуры графена. Этот способ определяет ширину запрещенной зоны, которая, в свою очередь, определяет полупроводниковые либо металлические свойства нанотрубки.

Такое свойство углеродных нанотрубок очень привлекательно для разработчиков всевозможных электронных устройств. При этом возможности их применения обусловлены ширина запрещенной зоны.

В настоящее время не известен технологичный способ выращивать углеродные нанотрубки с заранее известной шириной запрещенной зоны. Они могут вырастать с различной шириной запрещенной зоны и даже вообще без нее. Для определения ширины запрещенной зоны и конкретного вида распределения электронов по энергии, для каждой отдельной трубки чаще всего используется туннельная спектроскопия с помощью туннельного микроскопа. Метод этот неточен, дорог и нетехнологичен.

Метод, предложенный командой российских ученых, технологичен и масштабируем. Он позволяет определять спектр электронов одиночной углеродной нанотрубки. Исследователи разработали туннельные контакты к отдельным полупроводниковым углеродным нанотрубкам, высокое сопротивление которых создавалось тем, что металл контакта был экранирован от трубки диэлектриком — оксидом алюминия.

Один из авторов исследования, младший научный сотрудник лаборатории наноуглеродных материалов МФТИ, аспирант ВШЭ Яков Матюшкин пояснил:

«Диэлектрик создает туннельный барьер — энергетическую стену, которая препятствует переносу носителей заряда. „Классическая“ частица не может преодолеть такой барьер, но квантовая механика „позволяет“ электрону проводимости или дырке пройти сквозь такой барьер, то есть протуннелировать. Важно, что вероятность туннелирования пропорциональна плотности состояний в исследуемом объекте. Благодаря этому свойству туннельный контакт позволяет сканировать распределение электронов по энергии в трубке».

В процессе исследования была изготовлена серия одиночных углеродных нанотрубок с двумя парами омических и двумя парами туннельных контактов. К ним при температуре жидкого гелия между туннельным и омическим контактом прикладывалось напряжение и замерялся электрический ток, протекавший через систему. Зависимость тока от напряжения позволила определить спектр электронов в углеродной нанотрубке и узнать ширину запрещенной зоны.

«Предложенный в работе метод позволяет не только получить информацию о зонной структуре углеродной нанотрубки, но и выяснить, как она меняется под влиянием внешних воздействий», — сообщил соавтор исследования, заместитель заведующего лабораторией наноуглеродных материалов МФТИ Георгий Федоров.

Предложенный метод, в разработке которого приняли участие сотрудники лаборатории наноуглеродных материалов МФТИ на базе ЦКП МФТИ, проблемной радиофизической лаборатории Московского педагогического государственного университета ЦКП ФИАН «Исследования сильно-коррелированных систем», могут ускорить исследования в таких областях, как материаловедение, физика, электроника и многих других.

https://rossaprimavera.ru/news/279f3190

| 21.03.22 | 21.03.2022 Новости РАН. Новые люминофоры: невидимые чернила, светящиеся маркеры и концентраторы Солнца |

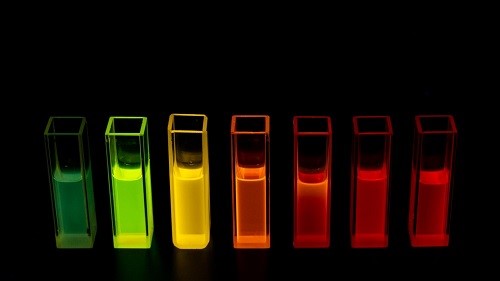

Ученые Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) исследовали свойства люминофоров – веществ, способных преобразовать поглощаемую энергию в свет, что в перспективе позволит создавать светящиеся в ультрафиолете материалы, а также повысить эффективность солнечных батарей. Об этой работе рассказал ведущий научный сотрудник ФИАНа, заведующий лабораторией, д.х.н. Илья Тайдаков.

«Наша лаборатория Молекулярной спектроскопии люминесцентных материалов ФИАНа занимается созданием новых люминофоров, в том числе на основе редкоземельных элементов, – рассказывает Илья Тайдаков. – Они интересны тем, что их люминесценция имеет узкие спектральные линии, то есть можно создавать люминофоры дискретных цветов: допустим, европий дает красный свет, тербий – зеленый, иттербий – инфракрасный, невидимый глазу».

Такие люминофоры используются повсюду: от биологических меток в медицине до компонентов органических светодиодов в технике. Поэтому было интересно посмотреть, нельзя ли сделать люминофор более эффективным за счет варьирования отдельных групп, входящих в структуру молекулы.

«Изначальная эффективность чистых ионов редкоземельных металлов как люминофоров весьма мала из-за очень маленького коэффициента поглощения, – обозначает проблему ученый. – Вы на него светите – и только малая часть света поглощается. И даже если весь этот свет будет преобразован, конечная интенсивность люминесценции окажется небольшой. Нужно или повышать мощность падающего излучения, как это происходит в лазерах, или увеличивать сечение поглощения. Мы решили пойти по второму пути».

Слабое поглощение может компенсироваться с помощью так называемого антенного эффекта. Он заключается в том, что можно подобрать органическую молекулу, способную связываться с металлом. При этом у типичных органических молекул сечение поглощения в 10 тыс. и более раз больше, чем у ионов редкоземельных металлов. Такая молекула-антенна поглощает свет, а потом накачивает энергией центральный ион металла, который начинает люминесцировать.

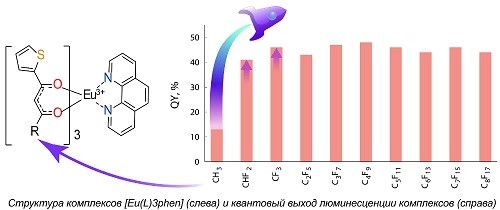

Отправной точкой в исследовании являлся известный европиевый люминофор на основе сложного органического соединения – теноилтрифторацетона. Его молекула содержит, помимо прочего, трифторметильную группу (СF3).

А что будет, если увеличить число замещающих атомов фтора? Быть может, эффективность такой антенны еще больше возрастет?

«Этот процесс был нами подробно исследован, – рассказывает Илья Тайдаков. – Был получен широкий ряд соединений, в которых одна часть молекулы была неизменна, а другая – варьировалась от незамещенной метильной группы (СH3) до протяженной линейной перфтороктильной группы (С8F17). Все соединения были охарактеризованы полным набором необходимых химических методов, чтобы быть полностью уверенными в их структуре и составе, а с точки зрения фотофизики, мы в деталях изучили схемы передачи энергии для всех этих соединений и показали, что влияние атомов фтора в какой-то момент перестает быть значимым. Так, уже после введения трех атомов фтора (CF3 -группа) не наблюдается сильного прироста эффективности».

Увы, значительный рост квантового выхода фиксировался только при добавлении первой трифторметильной группы. Однако физико-химические свойства люминофоров по мере роста длины перфторированной цепи меняются значительно, что позволяет управлять рядом практически значимых параметров при сохранении высокой общей эффективности люминесценции. В результате экспериментов был обнаружен еще один интересный эффект: хотя квантовый выход люминофоров с увеличением степени фторированности растет слабо, зато увеличивается их гидрофобность, то есть способность растворяться в неполярных органических растворителях. Кроме того, люминофоры с длинными цепями проявляют еще и свойства поверхностно-активных веществ, то есть при смешении органических растворов (например, в спирте) с водой, образуются устойчивые ярко люминесцирующие эмульсии, где люминофор превращается в крошечные (наноразмерные) капли – мицеллы, причем их строение таково, что значительного тушения люминесценции водой не происходит.

Регистрация спектра свечения нового люминофора на основе европия, помещенного в криостат спектрометра при низкой температуре.

Подобные эмульсии могут быть полезны для создания каких-то специфических меток, красок, чернил и маркеров. Такие чернила могут быть бесцветными при видимом свете и ярко светиться оранжевым светом при ультрафиолетовом излучении. При этом обратно водой с поверхности они смываться уже не будут. Возможны и другие применения.

«Есть так называемые солнечные концентраторы – это пластины из специального пластика, который поглощает ультрафиолет и высвечивает поглощенную энергию в видимом, как правило, красно-фиолетовом диапазоне, – рассказывает Илья Тайдаков. – Если таким материалом покрыть, скажем, теплицу, растения лучше растут. Для таких применений наши вещества вполне пригодны».

Также подобные материалы используются для повышения эффективности органических солнечных батарей – принцип тот же.

Сотрудники лаборатории Молекулярной спектроскопии люминесцентных материалов ФИАНа.

«Хотя изначально наша работа планировалась как чисто фундаментальное исследование, в результате которого мы хотели понять, почему и как небольшие изменения структуры люминофора влияют на его эффективность, в итоге мы получили практически важный инструмент для синтеза полезных материалов», – подчеркивает ученый.

Подробнее см. статью Tuning the luminescence efficiency by perfluorination of side chains in Eu3+complexes with β-diketones of the thiophene series, Evgeniya A. Varaksina, Mikhail A. Kiskin, Konstantin A. Lyssenko, Lada N. Puntus, Vladislav M. Korshunov, Gustavo S. Silva, Ricardo O. Freire and Ilya V. Taydakov, Physical Chemistry Chemical Physics, Issue 45, 2021

Подготовил Леонид Ситник, редакция сайта РАН.

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9bc15962-581e-4e86-ba22-2a29a9ff9154#content

| 20.03.22 | 20.03.2022 Московский Комсомолец. Учёным объявили научную мобилизацию. Президент РАН рассказал о противодействии санкциям |

Александр Сергеев: «Пришло время, когда мы должны сами для себя начать создавать все по максимуму»

Технологическая изоляция, в которой оказалась наша страна в результате наложенных со стороны Запада санкций, поставила российских ученых перед необходимостью срочно создавать необходимое промышленности и медицине оборудование, возрождать семенные и племенные хозяйства. Практически, за два-три года мы должны теперь создать и внедрить такой объем самого необходимого стране, какой она должна была внедрять последние 30 лет. О том, чем может ответить на это наша наука, мы поговорили с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ

ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

– Александр Михайлович, знаем, что на днях академия направила в правительство перечень горящих мер, направленных на создание необходимых стране наукоемких технологий. Расскажите, что это за меры?

– Специальный президиум, посвященный выработке первоочередных мер мы собирали 10 марта, а после расширенную версию с их перечнем послали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Одна из главных задач, которую надо сейчас решить, – это технологическая изоляции. Мы понимаем, что до сих пор инновационный процесс превращения знаний в технологии не очень эффективно организован в нашей стране.

– Что этому мешало?

– Наши компании, в том числе крупные, которые представлены на международном рынке и успешно торговались на биржах, опирались на рыночные критерии успешности – стоимость акций, капитализацию и т.д., которые не связаны с технологической самостоятельностью страны и совсем неоднозначно связаны с пользой для населения страны.

Сейчас мы переходим к другой, реальной оценке нашей экономики. Она будет ставиться в зависимость от того, какие технологии создает сама компания, насколько независима она от зарубежного влияния и насколько быстро эти технологии начнут работать на нужды страны.

– То есть, 30 лет мы спали, а теперь проснулись? И теперь нам надо в условиях санкционного «занавеса» в пожарном порядке организовывать работу?

– В определенной степени Вы правы. Сегодня наша зависимость в сфере наукоемких технологий и высокотехнологической продукции в гражданском секторе приобретает критический характер. Даже крупные современные производства становятся уязвимыми. Возьмем, например, завод по производству полимеров, построенный «под ключ» зарубежными компаниями в одном из российских городов. Новейшее предприятие, одно из лучших в мире, приносящее прибыль, градообразующее, в общем, наша гордость. Но оно целиком зависит от поставок катализаторов из-за рубежа. Представим, что в условиях санкций западные компании перестают продавать заводу катализаторы. И завод останавливается со всеми вытекающими последствиями для экономики страны и жителей города. Наши коллеги из Сибирского отделения РАН говорили в свое время руководству предприятия: «Давайте мы вам катализаторы разработаем, наши, отечественные, чтобы вы не были зависимы от них». Но закупать было проще, чем тратить деньги на отечественную разработку. И вот теперь, по-видимому, нет другого выхода, как с повинной головой все-таки идти к ученым и в срочном порядке финансировать разработку катализаторов.

ЭЛЕКТРОНИКА

– Давайте по-порядку разбираться. С чего вы посоветовали правительству начать технологическую «ревизию»? Где у нас самое тонкое место?

– Конечно, притча во языцех, – это наша электронная компонентная база, в которой нуждаются сейчас многие отрасли народного хозяйства. Долгие годы идут разговоры, что надо было бы создать свою, но мы все продолжаем покупать микроэлектронику на Тайване, где расположены основные фабрики, работающие на американских и голландских технологиях.

– Но ведь космические ракеты, насколько я знаю, летают на собственной элементной базе.

– Для ракет не обязательно делать маленькие топологические размеры интегральных схем. А возьмем гражданский сектор, – мобильные телефоны, компьютеры, микроспутники... Там чипы и всевозможные датчики должны быть компактными. Размер микросхемы для увеличения скорости обработки информации также должен уменьшаться. Передовые зарубежные компании сейчас работают на уровне единиц нанометров, а у нас пока освоены размеры в сотни нанометров.

– Где у нас есть хоть какой-то задел?

– Основной научно-технологический комплекс у нас в Зеленограде, где выпускается процентов 80 отечественных микросхем. Ведущее предприятие «Микрон» было оснащено лет десять назад новейшей на тот момент импортной установкой для печати микросхем. Она до сих пор является флагманской в стране. Последние годы велись многочисленные обсуждения, что нужно приобрести за рубежом что-то новое, более передовое, но так и не приобрели. Теперь понятно, что надо собирать и «ставить под ружье» наши коллективы ученых и инженеров, хотя за год-два задачу импортозамещения в микроэлектронике не решишь. Но надо скорее начинать, головы и руки у нас есть.

НА ПРЕДПРИЯТИИ «МИКРОН»

– Но «Микрон» все равно работает?

– Работает. Там изготавливают пластиковые карточки для транспорта, RFID-метки для считывания информации на расстоянии. Есть у них заказы и для военной отрасли.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

– На второе место по необходимости мы поставили медицинскую технику. Это всевозможные томографы для КТ, МРТ, хирургические роботы, аппараты для УЗИ, – у нас почти ничего своего нет!

– То есть, физики, техники, электронщики мобилизуются сейчас в срочном порядке?

– Можно и так выразиться. Представьте себе, что нам перестают продавать запчасти к томографам, или вдруг софт перестает работать по причине того, что в рамках санкций производитель его просто отключил... Вот, где будет социальная напряженка!

– А были у ученых предложения по разработке своих томографов?

– Конечно! Более того, у нас в ФИАНе (Физическом институте им. Лебедева РАН – Авт.) несколько лет назад Евгений Демихов с сотрудниками разработал отличный магнито-резонансный томограф с магнитным полем 1,5 Тесла. У него есть преимущество перед зарубежными аналогами – он «сухой», то есть не требует криогенного охлаждения для сверхпроводящего магнита. Медицинскими специалистами признается, что по качеству изображения он не хуже, чем «Филипс», но мы его годами не можем внедрить.

– Что мешает?

– Те, кто принимает решения, говорили так же, как те производители полимеров: «Зачем нам наша разработка, если мы можем купить проверенный «Филипс»?»

– Кто принимает решение о том, нужен нам свой российский томограф или нет, – министерство?

– В конечном счете, Минздрав.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ТОМОГРАФ ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ В ПРОИЗВОДСТВО. ФОТО: Е. ДЕМИХОВ

– А Китай поможет нам с запчастями для импортного медоборудования первое время?

– Может, Китай и согласится. Но он тоже – не простой партнер. Китайцы очень практичные люди и все взвешивают. Если поймут, что от санкций, которые наложат на них американцы, они окажутся в большем минусе, чем в плюсе от помощи России, они подумают, как себя вести. Они же не враги себе.

Хорошо, если такие каналы останутся. И надо работать над тем, чтобы они остались, или появились новые каналы с другой логистикой поставок. Но пришло время, когда мы должны сами для себя начать создавать все по максимуму. В стране должна произойти научно-техническая мобилизация.

ФАРМАКОЛОГИЯ

– С началом спецоперации на Украине россияне бросились скупать в аптеках необходимые на будущее лекарства. Некоторые политики в США пригрозили, что не будут поставлять нам жизненно важные препараты...

– Фармакология, безусловно, еще одно из самых уязвимых мест в нашей стране. Но она бывает разная. Если мы говорим про дженерики (лекарства, которые делаются по открытой формуле, выведенной из под-патента), тут у нас проблем нет. Но на разработку своих новейших препаратов на основе оригинальных молекул у нас, как правило, средств не находится. Это миллиарды долларов на один препарат, и только гиганты фарминдустрии, типа Рош или Пфайзер, могут себе такое позволить. Думаю, что научный потенциал отечественных фармкомпаний, таких как Генериум, Биокад и др., вполне достаточен, чтобы разрабатывать оригинальные препараты в тесном сотрудничестве с нашими исследовательскими центрами. Но надо понять, на что направить усилия.

На состоявшемся 16 марта Общем собрании профессоров РАН, где как раз и обсуждались вопросы организации работы ученых в новых условиях, мне очень понравилось выступление Андрея Иващенко из МФТИ. Он совершенно замечательно сказал: «Иногда даже тот факт, что мы не вошли в текущий уклад технологических производств, может оказать нам хорошую службу. Ведь мы можем «перепрыгнуть» его и делать что-то совершенно новое».

– Интересно...

– Вот вам пример из Китая. Ведь он перепрыгнул технологический уклад, связанный с проводными телефонными линиями, сразу перейдя на мобильные телефоны. Там практически нет АТС! И в фармакологии тоже может быть такое. К примеру, сейчас появляются новые лекарства на основе генетических технологий. Сконструированная биоинженерами молекула, содержащая нуклеиновые кислоты и введенная в организм, вызывает в клетке процесс производства различного типа белков. В ковидное время у всех на слуху лекарства на основе терапевтических антител. За такими лекарствами – будущее. Это передний фронт, на который сейчас надо делать упор, ведь наши генетики имеют достаточный для этого потенциал.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Что у нас с продовольствием? На какое место вы поставили бы его по степени необходимости проведения там научных изысканий?

– Мы стали одной из ведущих держав в сельском хозяйстве, и вроде бы, ситуация здесь не слишком тревожная, как с микроэлектроникой. Мы являемся лидерами по темпам роста сельскохозяйственного экспорта в мире, прежде всего по экспорту зерна и растительного масла. Основная проблема у нас – с обеспечением собственного семенного и племенного фонда. Как это ни парадоксально, наше сельскохозяйственное благополучие достигнуто в условиях сильнейшей зависимости от зарубежного семенного и племенного материала. По некоторым направлениям эта зависимость критическая. Практически полностью семена для овощеводства, инкубационные яйца и цыплята для наших птицеферм завозятся из-за границы.

– Как можно было допустить такую зависимость от импорта?

– Возвращаемся к тому, с чего начали. Мы мерили свою успешность по другой шкале, по шкале выгодности бизнеса. Считалось, если бизнесу выгодно, значит выгодно и стране. Бизнесмен пишет бизнес план: «Я закупаю яйца в Германии, чтобы не тратить деньги на племенную работу и репродукцию кур-несушек здесь. Мне так выгодней». Правительство ему отвечает: «Окей! Конечно, иди по первому пути, так же выгодней...». И вот теперь, если нас решат наказать еще сильней, страна может остаться и без яиц, и без мяса, и без свеклы.

– Неужели не было даже попыток за столько лет создать собственный семенной фонд?

– В 2017-м году была запущена федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. В ее рамках финансируются работы по восстановлению производства отечественных семян картофеля и свеклы, а также по курам. За пять прошедших лет кое-что сделали, но ситуацию все-таки пока не переломили. Скорее всего, потому, что крупный бизнес по-прежнему говорит: «Да зачем нам нужно? Мы как работали с иностранными поставщиками, так будем и дальше двигаться в этой парадигме».

Думаю, надо сделать так, чтобы наши семена были более выгодны компаниям. Либо на импортные накладывать пошлины, либо для покупки наших семян выдавать хорошие субсидии.

КТО ГОТОВ К РАБОТЕ?

– Я надеюсь, теперь-то у нашего правительства, бизнесменов уже не осталось сомнений в том, как надо развивать отечественные технологии для импортозамещения?

– Я не открою вам секрета, если скажу, что правительство давно занимается вопросами импортозамещения и импортонезависимости. Объявляют, к примеру, чиновники из министерства о том, что у нас есть критические направления, по которым надо срочно разработать тот или иной импортозамещающий прибор, материал или лекарство. Предприятиям бросают клич: «Кто готов это сделать?». Желающих, как правило, появляется очень много. Тогда в министерстве спрашивают: «А вы умеете это делать?». Ответ: «Умеем, только надо доразработать один компонент или деталь». Дальше звучит призыв к научно-производственным организациям: «Кто поможет нашим компаниям разработать необходимые компоненты?». И вот тут появляется еще больше желающих, которые многое обещают, получают под это деньги, но очень часто так и не доводят до конца обещанное. В итоге проходят годы, заказчики понимают, что быстрее заказать продукт за рубежом, чем ждать разработки от своих. И по такой схеме наше «импортозамещение» работало десятилетиями!

– Почему на пути безответственных подрядчиков то же министерство давно не поставило заслон из экспертов РАН?

– Наверное, кому-то было выгодно, чтобы экспертиза была внутриминистерской. Нас и сейчас не особо спрашивают.

– Но ведь ситуация сейчас другая, – промедление, как говорится, смерти подобно.

– Ситуация сейчас другая, и потребность в науке объективно возросла. Надо принимать решения не на основе денежных интересов, а исходя из реально необходимых результатов. Должна быть достаточно широкая, объективная, надведомственная экспертиза проектов.

– Наверняка, есть и успешные примеры? Может, просто скопировать их?

– Расскажу вам, как на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате очищали отходы. 10 лет велись поиски того, кто будет это делать. «Зеленые» зарабатывали свою популярность, деньги утекали. Все встало на свои места, когда два года назад разработку проекта поручили Росатому. Там люди серьезные, сразу во всем разобрались, пригласили делать экспертизу Российскую академию наук, и вскоре среди 20 компаний наш совет по глобальной экологии отобрал по-настоящему лучшие, способные довести дело до результата. Если бы вы знали, через какие тернии нам пришлось пробиваться даже после избрания нас экспертами! А ведь мы еще несем громадную ответственность вместе с Росатомом.

– Чего же не хватало другим проектам для такого успешного завершения дела? Не думаю, что все дело в «волшебном» Росатоме.

– Наверное, нужно, чтобы гром грянул, или политическая воля ударила кулаком по столу.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ

– Выступая на днях на Общем собрании профессоров РАН, вы сказали, что настало время пересмотреть госзадания и сконцентрироваться только на важных работах. А что до этого они выполняли не важные?

– Нужно расставить приоритеты. К примеру, в Министерстве здравоохранения говорят: «Нам срочно нужны свои, российские томографы, аналитические приборы и средства, шовный материал (у нас все это - импортное). Давайте посмотрим, какие предприятия могут это достаточно быстро произвести? Если не хватает перспективного материала, новых реагентов, софта, – обратитесь к науке». И что же отвечает наука? Хорошо, если в институтах мыслят по-государственному, как в том же ФИАНе, и по собственной инициативе долгие годы продвигают отечественный томограф. Но в большинстве своем институты работают по госзаданиям, которые сами же себе и придумывают, да еще и отчитываются о них потом только публикациями в журналах.

– Это даже как-то странно звучит: сами себе придумывают государственное задание...

– Увы, такая практика была внедрена после отделения институтов от академии и передачи их в ФАНО. Ты сам себе придумываешь, чем тебе заниматься, отчитываешься статьями и наращиваешь свой публикационный потенциал, зачастую не задумываясь о пользе для страны. Теперь систему снова надо поставить с головы на ноги, – государство при ведущей роли Российской академии наук должно формировать тематику госзаданий ученым, прежде всего в зависимости от приоритетов страны. Фундаментальные исследования, конечно, должны продолжаться, но прикладной аспект государственных заданий должен быть существенно усилен.

– Вы обращались с предложением о пересмотре госзаданий в правительство?

– В правительстве этот пересмотр уже одобрен, – ждем новых законодательных актов. Очень надеемся, что для научных институтов произойдет такая же мобилизация, какая произошла два года назад для медицинских НИИ, которые очень быстро и успешно перестроились для борьбы с ковидом.

Автор: НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕЕВА

| 19.03.22 | 19.03.2022 Поиск. Наука прорастать. Что мешает внедрению передовых научных разработок |

Не отрицая того, что фундаментальные исследования должны преимущественно финансироваться из бюджета, власть все настойчивее ориентирует ученых разных специальностей на решение важных для развития страны практических задач. Размер внебюджетных, не относящихся к работе по госзаданию, поступлений включается в критерии эффективности всех научных организаций. Однако не секрет, что исследователи, решившие заняться коммерциализацией своих разработок, сталкиваются с огромным множеством проблем.

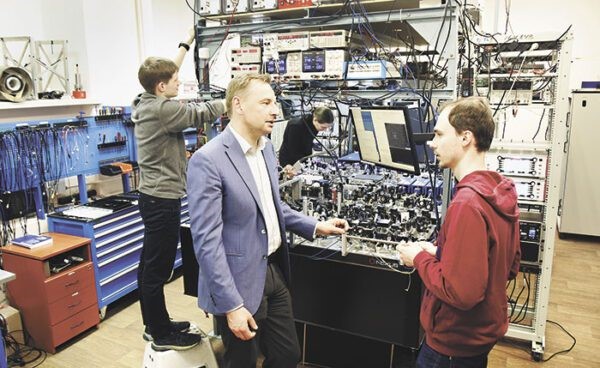

Как выстроена система поддержки прикладной деятельности? Устраивает ли она ученых? Что в ней можно и нужно улучшить? Эти вопросы «Поиск» обсудил с директором Физического института им. П.Н. Лебедева РАН членом-корреспондентом РАН Николаем КОЛАЧЕВСКИМ (на снимке в центре).

– Николай Николаевич, трудно ли научным коллективам академических институтов внедрять в практику свои идеи?

– Трудно. Ситуация противоречивая. Нас призывают запускать стартапы, доводить разработки до готового продукта, но при этом система устроена так, что проекты, в которых «сплетаются» государственные и частные средства, становятся все токсичнее и опаснее. Участники этих операций находятся под пристальным вниманием проверяющих органов.

Я не говорю, что исследователи должны получать индульгенции, – в правовом поле все равны. Тем не менее надо понимать, что научная, научно-техническая и инновационная деятельность относится к разряду рисковых, венчурных. Задуманное может просто не получиться. И даже если положительного результата удастся достичь, не исключено, что в последний момент вас обойдет конкурент, использующий совершенно иные решения.

Наконец, на вашу высококачественную инновационную продукцию может не найтись заказчиков. Так получилось с разработанными в ФИАН сверхпроводящими магнитно-резонансными томографами, первыми российскими полноразмерными приборами мирового класса. Более пяти лет назад институт создал прототипы таких установок. Согласно договору с Минпромторгом запускать томографы в серию должен был индустриальный партнер. Однако найти его до сих пор не удалось.

– В чем причина? Казалось бы, спрос на медицинские диагностические исследования, выполняемые с помощью томографов, постоянно растет.

– Речь идет о довольно дорогих изделиях: себестоимость каждого – около 50 миллионов рублей. Чтобы запустить производство, нужен гарантированный спрос. Но в этой области существует очень сильная конкуренция. Томографы выпускают такие мировые гиганты, как General Electric, Philips, Siemens. Многие российские клиники покупают подержанные приборы этих компаний, которые сравнимы по цене с нашими. Медики к этой продукции привыкли и не хотят от нее отказываться.

Мы ставили вопрос о закупках наших томографов государственными структурами, но получили ответ: выходите на свободный рынок. Хотя на самом деле не такой уж он и свободный. Когда Китай создавал свой аналог GPS и ГЛОНАСС спутниковую навигационную систему «Бэйдоу-3» (BeiDou-3), фирмы, обеспечивавшие разные участки работы, «выращивались» на государственных деньгах. Однако по существу это были коммерческие организации с высокой свободой маневра. Поэтому задачу удалось решить быстро и эффективно.

Очевидно, что нам еще предстоит такие подходы осваивать. Пока в России с этим все очень плохо. Прямо сейчас ФИАН «с кровью» рвет связи со своей успешной спин-офф-компанией. Мы вынуждены в буквальном смысле выгнать ее за забор, дальнейшая судьба ее неопределенна.

– Можете поделиться подробностями?

– Секретов здесь нет. В начале 2000-х годов государство стало активно склонять науку к коммерциализации, были законодательно закреплены меры стимулирования такой активности, что вызвало в научных массах энтузиазм. Во многих институтах появились малые инновационные фирмы. Конечно, ФИАН тоже не остался в стороне. Крупный специалист-ядерщик член-корреспондент РАН Владимир Егорович Балакин, который пришел к нам из Института ядерной физики им. Г.И. Будкера и возглавил филиал Физико-технического центра ФИАН в Протвино, организовал на этой площадке ЗАО «ПРОТОМ». Оно занялось разработкой и созданием комплексов протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Это прицельный, эффективный и наиболее безопасный на сегодня метод лучевой терапии опухолей.

При поддержке Академии наук и института предприятие успешно развивалось. Был разработан комплекс «ПРОМЕТЕУС», основанный на самых современных технологических решениях, который стоит намного дешевле зарубежных аналогов, отличается малыми габаритами и низким электропотреблением.

Свои установки «ПРОТОМ» продает в основном за рубеж, так как в России спрос на них невелик. В нашей стране работают только два таких комплекса – в городской больнице Протвино и Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба в Обнинске, который является филиалом Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. В Обнинске лечение проходят 200-300 человек в год.

– И снова производимое в стране оборудование практически не востребовано «по месту рождения». Почему комплексы протонной терапии не нужны в своем отечестве?

– Потому что эти уникальные по своим техническим и эксплуатационным характеристикам системы не имеют «фирменной упаковки». Медики привыкли работать на проверенных полнофункциональных комплексах, которые радуют глаз качественным дизайном, снабжены необходимыми протоколами испытаний и детальными инструкциями.

– Что мешает ЗАО «ПРОТОМ» довести свои установки до такого уровня?

– Не хватает оборотных средств, нет надежных партнеров. И еще масса объективных причин. «Упаковка» продукта – это совершенно отдельная область, этому нужно долго учиться. Поскольку разработка сама по себе уникальная, установки с удовольствием покупают американцы и израильтяне, которые умеют делать необходимую «навеску».

Увы, сегодня судьба «ПРОТОМА» под вопросом. До сих пор компания базировалась на территории института, арендуя у нас площади филиала в Протвино. Однако Минобрнауки внезапно не согласовало нам аренду на текущий год, аргументировав это тем, что ФИАН сдает слишком много площадей. Так что сейчас мы передаем недвижимость филиала в «ДОМ.РФ», компанию, занимающуюся вовлечением в оборот неиспользуемых федеральных земельных участков.

В нашем случае, подчеркну, речь идет не просто о земельном участке, а об объекте, имеющем сложную инфраструктуру. Бетонные бункеры, магниты размером с полстола, оборудование для работы с токами высокого напряжения, система защиты от радиации. Теперь земля и помещения будут выставлены на торги. Если у «ПРОТОМА» хватит денег, он, может быть, их выкупит. Мы, со своей стороны, ничем не можем помочь «сторонней» коммерческой организации.

Хотя, конечно, болеем за нее и очень хотим, чтобы созданная институтом компания уцелела. Производство уникальной медицинской техники, которую в мире умеют делать всего две-три фирмы, может погибнуть. Там работают 250 сотрудников, много высококлассных специалистов. Изготавливаемые ими приборы спасают людей. Между прочим, компания до сих пор была еще и одним из крупнейших налогоплательщиков Протвино, то есть, она еще и город спасала.

Надеюсь, что будет найдено правильное решение. Это важно для всей страны.

Опираясь на этот пример, отмечу, что перерезание пуповины при переходе от науки к производству – очень сложная и болезненная процедура. Подобные действия должны продуманно и очень аккуратно регулироваться.

– А резать непременно надо?

– Приходится. Движение ресурсов по этой пуповине государство пока не умеет грамотно сопровождать. Если посмотреть со стороны и не очень компетентным взглядом, в любой совместной деятельности по линии «бюджет – внебюджет», легко увидеть конфликт интересов и криминал. Но ведь можно создать коммерческую компанию, выкачивающую бюджетные деньги из материнской организации, а можно наладить взаимовыгодное сотрудничество, когда партнер поставляет институту необходимые для исследований препараты, расходники, комплектующие или дозагружает прибор, который не используется на полную мощность.

Последняя ситуация, кстати, возникает не так редко. Научная организация покупает, предположим, сложное напылительное или ростовое оборудование для создания полупроводниковых микроструктур. Загрузить его полностью невозможно, поскольку потребность в уникальных элементах для перспективных исследований не так велика. Встает вопрос, как легитимно обеспечить прибор заказами? Какие-то механизмы существуют: можно, например, создать центр коллективного пользования или малое инновационное предприятие. Но эта бизнес-активность зачастую оборачивается такими проблемами, которые сложно даже предсказать.

– Вспоминается нашумевшая история с автоматчиками в коридорах ФИАН. По-моему, она хорошо иллюстрирует эту тему. Кстати, чем завершилось уголовное дело о «контрабанде военной техники», к которой силовики отнесли оптические окна, изготовленные одним из ваших арендаторов для немецкой метеостанции?

– В июне прошлого года Следственный комитет вынес постановление о закрытии дела в связи с отсутствием события преступления. Надо отдать должное следователям, они во всем детально разобрались. Был сделан вывод, что стекла, которые продавались в Германию, не имеют никакого отношения к военной продукции. Нарушений таможенного законодательства при экспорте не выявлено. Изучалась экономическая сторона вопроса, и там тоже все чисто. Фирма «Триоптикс» арендовала помещения у филиала ФИАН в Троицке в соответствии с договором, институт закупал у нее оптику по ценам много ниже мировых. Сотрудник института и главный «мотор» фирмы Сергей Канорский занимался дополнительной деятельностью на совершенно законных основаниях. Он, кстати, прекрасный специалист, талантливый ученый. Фирма производила не ширпотреб, а уникальные оптические элементы под определенные научные задачи.

Думаю, «копали» не под «Триоптикс». Просто некие силы решили повлиять на выборы директора. В итоге мы потеряли важное подразделение, которое помогало институту быстро решать технические проблемы. Канорский уехал за границу, без него все здесь развалилось. Теперь мы вынуждены втридорога покупать необходимые для работы оптические изделия за рубежом и подолгу ждать доставки.

Пытаемся восстановить производство, создаем в Троицке оптический кластер. Вложили довольно большие ресурсы, чтобы организовать там чистую зону для выпуска прецизионного оптического оборудования, которое нам жизненно необходимо. На эту продукцию, кстати, есть много потребителей. Но решимся ли мы после всего произошедшего торговать своими изделиями, пока не знаю.

Я всегда был и остаюсь оптимистом, но при этом прекрасно понимаю, что мины вроде той, на которую мы напоролись, разложены буквально повсюду. Трава, конечно, может прорастать через асфальт, но асфальтирование – это точно не лучший способ выращивания травы.

– Получается, что наука и коммерция у нас несовместимы?

– Плохо совместимы, скажем так. На самом деле государственные средства попадают под жесткое регулирование не только в России, но везде в мире. Это сильно усложняет и замедляет процесс. А в наукоемких проектах вопрос скорости едва ли не главный, потеря темпа несет существенные риски. Надо искать золотую середину, учиться согласовывать интересы и объединять ресурсы разных субъектов.

Сегодня серьезный наукоемкий бизнес у нас можно вести только под крышей гигантов вроде «Росатома» или «Роскосмоса». Небольшие компании, которые умеют продавать сложную продукцию за рубеж, можно пересчитать по пальцам. В нашей области это, к примеру, выросшая из академического Института радиотехники и электроники международная научно-техническая группа IPG Photonics Corporation, которая делает лазеры, востребованные по всему миру, имеет производства и научные центры в нескольких странах.

К сожалению, в России не созданы нормальные условия для работы малых наукоемких фирм, с которых, по хорошему, должны начинаться большие компании. Если кто-то из моих сотрудников в ходе исследований выйдет на интересную идею и решит сам ее реализовать – создать, условно говоря, квантовый компьютер, я буду вынужден его уволить, как только узнаю, что он открыл собственную фирму. И на какие деньги он будет арендовать помещение для работы, закупать необходимое оборудование, нанимать помощников? В принципе, можно попробовать получить какой-нибудь грант на стартап, но это рискованно: вдруг не выйдет, а ты уже за воротами института. Понятно, что на такой путь готовы встать немногие.

P.S.

Этот диалог состоялся до событий, начавшихся 24 февраля. Готовя интервью к публикации, мы поинтересовались у Николая Колачевского, насколько актуальны теперь поднятые темы?

– Проблемы, связанные с развитием прикладных исследований, в настоящий момент стоят как никогда остро. Очевидно, что сегодня нужно приложить все усилия, чтобы сохранить работающие научные коллективы и обеспечить максимально эффективное взаимодействие науки и производства по широчайшему спектру направлений: от фармацевтики, медицинской физики и приборостроения до пищевых технологий, навигации, транспорта и IT. Россия – великая страна с огромными возможностями. Нет сомнений, что мы найдем выход из самой сложной ситуации.

Если говорить о науке, ей жизненно необходимы механизмы, способствующие продуктивному использованию имеющихся ресурсов, инфраструктуры и кадров. Задача первостепенной важности – открыть новые пути для научной молодежи, подключить ее к решению серьезных государственных задач, помочь в реализации бизнес-проектов, не дать развиться разочарованию и апатии.

Сейчас главное для каждого из нас – это достижение конкретного результата, ведь лестница состоит из множества ступеней. Конечно, возникают вопросы, как строить и соединять эти ступени. ФИАН готов участвовать в поиске ответов.

Надежда ВОЛЧКОВА

Фото Николая Андрюшова

| 18.03.22 | 18.03.2022 ТроицкИнформ. Пионер лазерной физики |

14 марта исполнилось 90 лет учёному, известному специалисту в области физики плазмы и лазеров, разработки термоядерного синтеза, академику, почётному гражданину Троицка Олегу Николаевичу Крохину. Он никогда не жил в нашем городе, но его вклад в развитие наукограда невозможно переоценить: Крохин принимал непосредственное участие в создание троицкой площадки ФИАНа.

Олег Крохин родился и вырос в Москве. После окончания физфака МГУ молодой специалист попал в крупный ядерный центр на Урале, вокруг которого впоследствии вырос Снежинск. Но уже в 1959 году вернулся в Москву. «Я ехал к Николаю Геннадьевичу Басову, – говорит Крохин, –

пришёл прямо в ФИАН, где он был директором. Мне тогда исполнилось 27 лет. Я проработал с Басовым больше 50 лет и считаю себя во многом ему обязанным». В ФИАНе Крохин окончательно сформировался как учёный, став одним из пионеров в области лазерной физики.

«С начала работы в ФИАН Крохин активно включается в работу под руководством Н.Г. Басова по исследованиям возможностей распространения принципов работы мазеров на оптический диапазон, что в будущем приведёт к созданию лазеров, – опубликовано на сайте ФИАНа в день 90-летия юбиляра. – В 1962 году Н.Г. Басов и О.Н. Крохин высказывают смелую идею о возможности осуществления термоядерного синтеза при нагреве мишени излучением лазера. Это положило начало новому мощному научно-техническому направлению в физике – лазерному термоядерному синтезу». И это лишь малая часть заслуг учёного в советской и российской науке.

Сейчас Крохин является замдиректора ФИАНа, а также руководит Отделением квантовой радиофизики. Учёный – лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Демидовской премии, премии президента РФ в области образования. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, знаком Почёта, Золотой медалью им. Н. Г. Басова. В 2003 году Олег Крохин стал почётным гражданином Троицка.

65 гектаров для науки

История формирования троицкой площадки физического института началась в начале 1960-х.

Тогда в ФИАНе на Ленинском проспекте шли исследования по разработке крупных лазерных систем для термоядерного синтеза. Но проводить многие испытания в столице было невозможно. Выбор пал на место, где впоследствии и вырос Троицк. «Я был одним из заместителей Басова, – вспоминает юбиляр, – участвовал в проекте, в обсуждении, в программах, которые мы хотели развивать на новой площадке, решал вопросы санитарной защиты, санитарных зон». Одной из главных задач троицкого подразделения института было создание мощного боевого лазера. Он должен был тянуться под землёй, от ускорителя к корпусу КРФ-2. Труба около корпуса была создана на случай выброса ядовитых газов. Санитарная зона по начальному проекту была до бывшего магазина «Ромашка». Именно поэтому ФИАН разместили так далеко от ИЗМИРАНа.

Но в 1970-е появился новый тип лазеров, и санитарная зона ФИАНа была отдана под строительство жилых домов. В конечном итоге под институт было решено выделить 65 га земли. «Конечно, для начала нам не нужна была такая территория, – говорит академик, – но Басов считал, что рано или поздно ФИАНу придётся уехать с Ленинского проспекта».

Разные времена

Застройку «лазерной» площадки ФИАНа решили начать с углов: предполагалось, что в будущем благодаря этому легче будет сохранить территорию. Возводились корпуса, необходимо было заниматься их достойным наполнением. «Лазерная тематика бурно развивалась, – рассказывает доктор физ.-мат. наук, председатель учёного совета ТОП ФИАН Михаил Губин. – Можно представить, какая кипучая энергетика была в 60-е и 70-е годы. Нужно было построить научно-промышленное предприятие. Уникальные станки доставали по всему Союзу. Налаживали механическое производство, оптическое, электронное… Олег Николаевич был куратором троицкой площадки. Удалось многое». «Троицк был значительной частью моей жизни», – подчёркивает в интервью юбиляр.

В 1994 году Крохин возглавил ФИАН и проработал на посту директора до 2004 года. Это было очень тяжёлое время для науки: перестройка, тотальное безденежье, экономический кризис. Учёный считает: трудные времена ещё не закончились. «То, что мы живём в тяжёлое время, – ни для кого не секрет, – размышляет учёный в интервью пятилетней давности. – Наука не в фаворе. Сейчас мы переживаем неприятности, которые возникли после 1991 года, – тогда начался отток молодых людей из страны, резко упали конкурсы в образовательные институты. Вопрос обеспечения энергией будет стоять всегда. У государства должна быть потребность двигаться вперёд. Надо думать о том, чтобы вовлекать образованных людей в науку. И для этого создавать условия. Если вы работаете в науке, понимаете, что лучше не становится».

Связь поколений

Олег Николаевич Крохин продолжает трудиться на благо науки. Учёный является экспертом

ФИАНа и всей научной общественности, главным редактором четырёх научных журналов, в числе которых «Физическое образование в вузах». В НИЯУ МИФИ он возглавляет созданную им кафедру «Полупроводниковая квантовая электроника и биофотоника». Ещё год назад Крохин читал лекции о фотонике студентам магистратуры МИФИ. В последнее время учёный на работу не ходит: семья оберегает его от лишних контактов. Что касается научных изысканий, Олег Николаевич изучает природу фотона. И по-прежнему задаётся вопросами, на которые ещё никто не смог ответить.

«Олег Николаевич Крохин, без сомнения, является одним из главных лиц и отцов-основателей Троицкого обособленного подразделения ФИАН, – уверен руководитель ТОП ФИАН, доктор наук, профессор РАН Андрей Наумов. – Научные направления, заложенные академиком Крохиным, получили развитие в серии наиболее известных работ троицкого ФИАНа». Например, одной из визитных карточек ТОП ФИАН являются разработки в области физики полупроводниковых лазеров, основой которых были в том числе исследования оптических характеристик полупроводников. Несколько научных направлений, развиваемых в ТОП ФИАН, связаны с процессами взаимодействия лазерного излучения с веществом – это ещё один пласт работ юбиляра. Олега Николаевича Крохина заслуженно считают одним из пионеров использования лазерного излучения в медицине – направления, активно развиваемого сейчас в ведущих научных центрах, в том числе и в троицком ФИАНе. «Молодым учёным троицкого ФИАНа можно по праву гордиться принадлежностью к большой семье, традиции которой закладывал, развивал и хранит академик Олег Николаевич Крохин, – добавляет Андрей Наумов. – Все сотрудники ТОП ФИАН присоединяются к поздравлениям и искренне желают юбиляру долголетия и благополучия!»

Автор: Наталья МАЙ

Фото: Александра КОРНЕЕВА

https://троицкинформ.москва/pioner-lazernoj-fiziki/

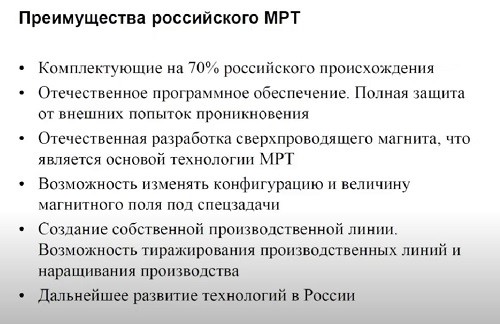

| 17.03.22 | 17.03.2022 VADEMECUM. Создание серийного производства отечественных МРТ оценили в 4,5 млрд рублей |

Запуск коммерческого производства российских магнитно-резонансных томографов (МРТ) потребует 4,5 млрд рублей в течение пяти лет, рассказал участник научной группы по разработке отечественного высокопольного МРТ, заведующий криогенным отделом Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН Евгений Демихов. По его словам, в настоящее время опытная модель, собранная в институте, на 70% состоит из российских комплектующих, но в перспективе возможно почти стопроцентное импортозамещение. Пилотные образцы МРТ были собраны в ФИАН по НИОКР Минпромторга РФ под брендом RTI FullScan и представлены на выставках в 2016-2017 годах, однако до регистрации и серийного производства не дошли.

«Чтобы наше производство было рентабельным, мы провели расчеты: нужно производить в год 60 штук томографов. Понятно, что надо закладывать производство на 100 штук в год. <...> Срок выполнения, создания полномасштабного коммерческого производства займет пять лет, стоимость такого производства – 4,5 млрд рублей. Количество высокотехнологичных рабочих мест, которые будут созданы в ходе проекта, – 200 человек, это высокий показатель», – отметил Демихов.

Разработанный институтом МРТ не требует использования дорогостоящего гелия, напомнил ученый, что упрощает обслуживание и позволяет снизить стоимость по сравнению с импортными аналогами на 30%. Кроме того, добавил Демихов, в томографе используется разработанное российскими учеными программное обеспечение, которое позволяет менять конфигурацию и величину поля под разные клинические задачи.

Для серийного производства Евгений Демихов предложил задействовать собственную линию института, которую можно масштабировать в зависимости от объема производства. Он признал, что специалистов, которые смогут работать на производстве, сейчас нет и выпускников вузов придется «переучивать».

По данным Vademecum, ФИАН вел разработку отечественного МРТ по НИОКР Минпромторга РФ с 2013 года. В 2014–2017 годах научная группа под руководством Евгения Демихова разработала полностью «сухой» МРТ: сверхпроводящий магнит в нем охлаждает напрямую криорефрижератор, а гелий в жидком состоянии не используется. Магнит для МРТ был разработан в ФИАН, градиентный блок, спектрометр и электроника – в партнерстве с российским производителем медтехники «С.П. Гелпик». При этом в МРТ были использованы катушки и усилитель из США, а также стандартная криогенная система производителя из Японии.

Первый образец томографа под брендом RTI FullScan был представлен в 2016 году на выставке «Импортозамещение», в качестве партнеров для серийного производства рассматривались в том числе структуры ГК «Ростех». По состоянию на 2022 год МРТ не вышел в серию и пока не имеет регудостоверения Росздравнадзора.

Источник: Россия сегодня

| 17.03.22 | 17.03.2022 Московский Комсомолец. Ученые рассказали, когда появится первый российский томограф |

Первый российский томограф, не зависимый от импортного обеспечения, может появиться только через пять лет. Это если государство или бизнес вложатся в его производство прямо сейчас, не растягивая дело на долгие месяцы. Научный совет РАН 17 марта провел своеобразную ревизию отечественных разработок медоборудования, которые долгие годы были не востребованы в угоду закупок импорта, и теперь для внедрения им не хватает только финансирования.

ФОТО: PIXABAY.COM

Если завтра западные страны, у которых мы закупаем томографы, лазеры, и хирургическую робототехнику, откажутся поставлять нам запчасти и комплектующие, российские пациенты лишатся услуг по современному медицинскому обслуживанию. Это понимают все, а потому в срочном порядке вспоминают, что где у нас было разработано в прежние годы, сбрасывают пыль с технической документации приборов, чтобы внедрить их в производство. Российская академия наук определяет самые необходимые, приоритетные позиции.

МРТ «всухую»

Магнитно-резонансный томограф для высокоточной медицинской диагностики, разработанный в Физическом институте им. Лебедева РАН, – яркий пример импортозамещения и не только. За счет того, что создан по абсолютно новой технологии и отличается от зарубежных МРТ, он способен конкурировать с ними на мировом рынке.

«Мы впервые в мире научились делать абсолютно безжидкостный МРТ, - представляет свое изделие доктор физико-математических наук, заведующий криогенным отделом ФИАНа Евгений Демихов. – В то время, как все зарубежные томографы функционируют с дорогостоящим гелием, которым надо периодически остужать магниты, наш МРТ работает на так называемых сухих магнитах. За счет этого прибор получается намного дешевле импортного. А за счет оригинального российского программного обеспечения при мощности всего 1,5 тесла он дает результаты, как импортный в 3-5 тесла».

По словам разработчика, аппарат готов для промышленного внедрения, которое можно реализовать за пять лет, это если начать прямо сейчас, а не через год-другой.

А пока это внедрение готовится, можно начинать готовить специалистов, которые будут создавать аппаратуру. По словам Демихова, пока всех выпускников российских вузов, которые приходят к ним с «абсолютно абстрактными знаниями», им в ФИАНе приходится переучивать под свое конкретное производство.

Отвечая на вопрос о комплектующих, ученый отметил, что они на 70% – российского производства, но, если взяться за дело серьезно, то за 2-3 года можно заполнить своими разработками и оставшиеся 30%.

«Нам срочно необходимо финансирование. Время, к сожалению, работает против нас», – резюмировал Демихов. Он также предложил ввести особый статус для подобных работ – «работа государственной важности».

Кто разложит ДНК на части

Чтобы поставить на поток молекулярно-генетический анализ биопроб пациентов, России в год требуется производить по 100 штук приборов-секвенаторов – устройств, с помощью которых выполняется автоматизированное определение последовательности нуклеотидов (кусочков, из которых состоит ДНК). Из-за того, что производство их в нашей стране находится на очень низком уровне (мы покрываем всего 1 % мирового рынка секвенаторов), в год приходится тратить на их закупку за рубежом сотни миллионов долларов.

Понятно, что в условиях навалившихся на нас санкций, в какой-то момент мы можем лишиться и этого. К счастью, несмотря на недостаточную востребованность отечественных технологий, в небольшом Институте аналитического приборостроения РАН, где работает меньше сотни человек, все-таки развивали технологию современных приборов.

«Сами судите, – говорит исполняющий обязанности директора института Анатолий Евстрапов, – в странах-лидерах по выпуску самых современных секвенаторов второго и третьего поколений (это Великобритания и США) численность сотрудников на предприятиях варьируется от 70 тысяч до 401 тысячи. Мы пока разрабатываем и поставляет в наши медицинские организации секвенаторы первого поколения, но есть разработки и второго, и третьего».

По словам ученого, у российских приборов есть традиционное преимущество – их дешевизна. Несмотря на то, что фотоприемники и микропроцессоры в них до сих пор использовались европейские, по многим из них разработчики планируют в ближайшее время договорится с Китаем.

Когда начнут вкалывать роботы

Медицинские роботы – уже наступившее будущее. В российских клиниках вкалывают самые популярные американские да Винчи («da Vinci») стоимостью по 300 миллионов рублей. В России их – всего 30 штук (для сравнения, в сопоставимой по количеству населения Японии — 500). С их помощью, по словам главного уролога Минздрава России, академика РАН Дмитрия Пушкаря, выполняется 70% урологических операций.

Но поскольку здравый смысл подсказывал, что зависимость от западных комплектующих и софтов в один прекрасный день может лишить нас возможности проведения высокоточных и малоинвазивных операций, в Институте конструкторско-технологической информатики РАН несколько лет назад запустили разработку своего хирургического робота-помощника.

«Чтобы быть независимыми от американцев и даже опередить их, мы создали совершенно нового робота, применив в его конструкции иную архитектуру», – поясняет его главный разработчик Сергей Шептунов. Он рассказывает, что в пику импортному да Винчи, который тестировали на виноградине, российский робот может оперировать гораздо меньшие объекты — размером с виноградную косточку.

Сейчас при помощи российского робота уже оперируют живых животных. Для того, чтобы заменить импортных да Винчи, нужно совсем немного времени, при надлежащем финансировании, конечно. Зато потом, по словам разработчика, стоимость его применения для пациентов будет настолько низкой, что медики смогут уложиться в систему ОМС (для справки – в США такие стоят от 3 до 5 тысяч долларов).

Вылечить звуком

На экран выводится видео, где больной Паркинсонизмом выводит круги на листе сильно дрожащей рукой. Затем видео картинка меняется: мы видим ту же самую руку, но она совсем не трясется. «Это больной, которому два часа назад сделали операцию на мозге при помощи нашей технологии сфокусированного ультразвука», – поясняет профессор РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Оказывается, акустические волны, подобно свету, можно сфокусировать через специальные линзы. Образовавшаяся энергия может локально нагревать определенные области в глубине ткани. К примеру, человеку надевается специальный шлем, фокусирующий в мозге узи-волны. Без анестезии небольшая область мозга, в зависимости от диагноза, за несколько секунд подвергается нагреву и разрушается. Преимущества такой не инвазивной операции специалисты уже оценили. Теперь дело — за внедрением в лечебную практику.

Авторы: НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕЕВА

| 17.03.22 | 17.03.2022 Научная Россия. «Московский комсомолец»: Ученые рассказали, когда появится первый российский томограф |

Первый российский томограф, не зависимый от импортного обеспечения, может появиться только через пять лет. Это если государство или бизнес вложатся в его производство прямо сейчас, не растягивая дело на долгие месяцы. Научный совет РАН 17 марта провел своеобразную ревизию отечественных разработок медоборудования, которые долгие годы были не востребованы в угоду закупок импорта, и теперь для внедрения им не хватает только финансирования.

Если завтра западные страны, у которых мы закупаем томографы, лазеры и хирургическую робототехнику, откажутся поставлять нам запчасти и комплектующие, российские пациенты лишатся услуг по современному медицинскому обслуживанию. Это понимают все, а потому в срочном порядке вспоминают, что где у нас было разработано в прежние годы, сбрасывают пыль с технической документации приборов, чтобы внедрить их в производство. Российская академия наук определяет самые необходимые, приоритетные позиции.

МРТ «всухую»

Магнитно-резонансный томограф для высокоточной медицинской диагностики, разработанный в Физическом институте им. Лебедева РАН, – яркий пример импортозамещения и не только. За счет того, что создан по абсолютно новой технологии и отличается от зарубежных МРТ, он способен конкурировать с ними на мировом рынке.

«Мы впервые в мире научились делать абсолютно безжидкостный МРТ, – представляет свое изделие доктор физико-математических наук, заведующий криогенным отделом ФИАНа Евгений Демихов. – В то время как все зарубежные томографы функционируют с дорогостоящим гелием, которым надо периодически остужать магниты, наш МРТ работает на так называемых сухих магнитах. За счет этого прибор получается намного дешевле импортного. А за счет оригинального российского программного обеспечения при мощности всего 1,5 тесла он дает результаты, как импортный в 3-5 тесла».

По словам разработчика, аппарат готов для промышленного внедрения, которое можно реализовать за пять лет, это если начать прямо сейчас, а не через год-другой.

А пока это внедрение готовится, можно начинать готовить специалистов, которые будут создавать аппаратуру. По словам Демихова, пока всех выпускников российских вузов, которые приходят к ним с «абсолютно абстрактными знаниями», им в ФИАНе приходится переучивать под свое конкретное производство.

Отвечая на вопрос о комплектующих, ученый отметил, что они на 70% российского производства, но если взяться за дело серьезно, то за 2-3 года можно заполнить своими разработками и оставшиеся 30%.

«Нам срочно необходимо финансирование. Время, к сожалению, работает против нас», – резюмировал Демихов. Он также предложил ввести особый статус для подобных работ – «работа государственной важности».

Кто разложит ДНК на части

Чтобы поставить на поток молекулярно-генетический анализ биопроб пациентов, России в год требуется производить по 100 штук приборов-секвенаторов – устройств, с помощью которых выполняется автоматизированное определение последовательности нуклеотидов (кусочков, из которых состоит ДНК). Из-за того что производство их в нашей стране находится на очень низком уровне (мы покрываем всего 1% мирового рынка секвенаторов), в год приходится тратить на их закупку за рубежом сотни миллионов долларов.

Понятно, что в условиях навалившихся на нас санкций в какой-то момент мы можем лишиться и этого. К счастью, несмотря на недостаточную востребованность отечественных технологий, в небольшом Институте аналитического приборостроения РАН, где работает меньше сотни человек, все-таки развивали технологию современных приборов.

«Сами судите, – говорит исполняющий обязанности директора института Анатолий Евстрапов, – в странах-лидерах по выпуску самых современных секвенаторов второго и третьего поколений (это Великобритания и США) численность сотрудников на предприятиях варьируется от 70 тысяч до 401 тысячи. Мы пока разрабатываем и поставляем в наши медицинские организации секвенаторы первого поколения, но есть разработки и второго, и третьего».

По словам ученого, у российских приборов есть традиционное преимущество – их дешевизна. Несмотря на то что фотоприемники и микропроцессоры в них до сих пор использовались европейские, по многим из них разработчики планируют в ближайшее время договориться с Китаем.

Когда начнут вкалывать роботы

Медицинские роботы – уже наступившее будущее. В российских клиниках вкалывают самые популярные американские да Винчи («da Vinci») стоимостью по 300 миллионов рублей. В России их всего 30 штук (для сравнения, в сопоставимой по количеству населения Японии — 500). С их помощью, по словам главного уролога Минздрава России, академика РАН Дмитрия Пушкаря, выполняется 70% урологических операций.

Но поскольку здравый смысл подсказывал, что зависимость от западных комплектующих и софтов в один прекрасный день может лишить нас возможности проведения высокоточных и малоинвазивных операций, в Институте конструкторско-технологической информатики РАН несколько лет назад запустили разработку своего хирургического робота-помощника.

«Чтобы быть независимыми от американцев и даже опередить их, мы создали совершенно нового робота, применив в его конструкции иную архитектуру», – поясняет его главный разработчик Сергей Шептунов. Он рассказывает, что в пику импортному да Винчи, который тестировали на виноградине, российский робот может оперировать гораздо меньшие объекты — размером с виноградную косточку.

Сейчас при помощи российского робота уже оперируют живых животных. Для того чтобы заменить импортных да Винчи, нужно совсем немного времени, при надлежащем финансировании, конечно. Зато потом, по словам разработчика, стоимость его применения для пациентов будет настолько низкой, что медики смогут уложиться в систему ОМС (для справки – в США такие стоят от 3 до 5 тысяч долларов).

Вылечить звуком

На экран выводится видео, где больной Паркинсонизмом выводит круги на листе сильно дрожащей рукой. Затем видеокартинка меняется: мы видим ту же самую руку, но она совсем не трясется. «Это больной, которому два часа назад сделали операцию на мозге при помощи нашей технологии сфокусированного ультразвука», – поясняет профессор РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Оказывается, акустические волны, подобно свету, можно сфокусировать через специальные линзы. Образовавшаяся энергия может локально нагревать определенные области в глубине ткани. К примеру, человеку надевается специальный шлем, фокусирующий в мозге УЗИ-волны. Без анестезии небольшая область мозга, в зависимости от диагноза, за несколько секунд подвергается нагреву и разрушается. Преимущества такой неинвазивной операции специалисты уже оценили. Теперь дело — за внедрением в лечебную практику.

Автор: Наталья Веденеева

Разместила Ирина Усик

Источник: mk.ru

| 17.03.22 | 17.03.2022 Новости РАН. Производству российских МРТ предложили дать статус «работ государственной важности» |

В последние две недели представители руководства РАН активно работают на площадке правительства и встречаются с руководителями корпораций, чтобы максимально быстро выстроить цепочки «трансляции» российских научных разработок в производство в наиболее важных сферах. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев, открывая внеочередное заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему «Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий» 17 марта.

«Есть понимание и у органов государственной власти, у производителей, крупных компаний, корпораций, что этот процесс нужно организовать быстро и наиболее эффективно. Когда мы сейчас получаем от руководства Министерства здравоохранения РФ, от правительства перечень таких “критических” технологий, изделий, устройств медицинской техники и видим, что компании и корпорации берутся организовать производство достаточно быстро, встает вопрос – а достаточно ли у нас знаний для того, чтобы нам организовать здесь, целиком на нашей российской площадке, этот процесс? <…> Что нужно доделать, доразработать для того, чтобы соответствующие изделия перевести от ранних стадий степени готовности технологии на уровень, когда это можно производить», – описал повестку внеочередного мероприятия глава РАН.

В ходе заседания Совета был представлен ряд проектов в сфере импортозамещения медицинской техники с высокой степенью готовности к производственной стадии. В частности, об опытных образцах МРТ для высокоточной диагностики на основе российских разработок рассказал заведующий отделением физики твердого тела Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Демихов. Это первый в России полноразмерный сверхпроводящий МРТ с полем 1,5 Тл, который имеет разрешение 0,5 мм и позволяет диагностировать мельчайшие патологии.

«В чем технологический прорыв? Мы научились делать – и эта идея у нас была оригинальная вообще в мировой науке – безгелиевый (то есть безжидкостный) МРТ. Дело в том, что все томографы требуют использования дорогостоящего гелия, который становится все реже и все дороже, поэтому естественно желание избавиться от него. Это приводит к тому, что прибор становится на 30% дешевле, чем гелиевый МРТ. И время непрерывной работы, то есть работы без подлива гелия после того, как прибор вышел за пределы производства, - 5 лет», - рассказал представитель ФИАН.

Сам так называемый «сухой» магнит полностью сделан в России из российских комплектующих, из-за отсутствия гелия томограф на его базе может обслуживаться средним медперсоналом, не владеющим криогенными технологиями. Есть возможность менять конфигурацию и величину поля – это уникальная опция, которая отсутствует у конкурентов. Производственная линия фактически готова к тиражированию: рентабельность обеспечивается при выпуске 60 томографов в год, но по словам разработчика, целесообразно закладывать в проект от 100 штук в год. Организация полномасштабного коммерческого производства, потребует серьезных инвестиций (4,5 млрд. руб.) и около пяти лет с созданием 200 высокотехнологичных рабочих мест.

По словам Евгения Демихова, заместить оставшуюся треть импортных комплектующих томографа уже сейчас готовы действующие смежники – предприятия оборонного комплекса. «Конечно, получить 100% российской комплектации на данный момент очень тяжело, практически нереально... Но через некоторое время, я думаю, через 2-3 года целенаправленной работы в этом направлении можно будет как-то приблизиться к этой цифре».

Уже сейчас, параллельно с поиском индустриального партнера, в ФИАН задумываются о НИОКР по новым моделям. Это разработка безгеливого полноразмерного томографа и использование нового провода MgB2, который дает преимущество по цене. Также представитель института назвал целесообразным производство малогелиевого МРТ, который работает при использовании всего 6 л гелия (обычный томограф требует 2000 л). Такая технология позволяет получать магнитное поле до 3 Тл.

Учитывая «концептуальный» характер повестки заседания, ученый озвучил также несколько предложений по организации ускоренного внедрения российских научных разработок в производство в целом. В частности, введение особого статуса «работы государственной важности» для гражданских разработок. «И, если говорить про финансирование, хотелось бы иметь контроль по конечному результату. Промежуточный контроль - конструктивный по сути. И мы должны сейчас очень быстро работать, потому что время работает против нас, к сожалению», - подчеркнул Евгений Демихов.

Председатель Совета «Науки о жизни», вице-президент РАН Владимир Чехонин отметил, что тема «трансляции» фундаментальных знаний в производство достаточно болезненна для российской науки и до сих пор процесс шел не так активно, как того хотелось бы ученым. «Площадка РАН на сегодня является наиболее перспективной для того, чтобы консолидировать, объединить представителей различных наук, чтобы создать платформу для активной, эффективной трансляции достижений фундаментальной науки в практику», - отметил модератор мероприятия.

В заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» приняли участие представители фундаментальной науки, известные врачи-клиницисты, разработчики медицинской техники, представители бизнеса и промышленности, органов профильных органов власти.

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=57ecb2a9-2e94-4c97-b707-fda1d03b9763#content

| 17.03.22 | 17.03.2022 Россия Сегодня. Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий |

Онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Фундаментальная наука и технологии создания медицинских изделий", посвященное вопросам импортозамещения в медицине в условиях санкций.

Открыл собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

Ведущий – вице-президент РАН, академик, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.

Участники:

— доктор физико-математических наук, заведующий криогенным отделом Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Евгений ДЕМИХОВ с докладом "Создание российского производства магнитно-резонансных томографов для высокоточной медицинской диагностики";

— академик РАН, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег ЯНУШЕВИЧ с докладом "Медицинская робототехника для хирургии";

— доктор технических наук, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей ШЕПТУНОВ с докладом "Импортоопережающее внедрение роботохирургии в клиники РФ (в перспективе на страны ближнего зарубежья) на основе отечественного абдоминального хирургического комплекса AST";

— академик РАН, главный уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Дмитрий ПУШКАРЬ с докладом "Минимально инвазивные урологические операции";

— профессор РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод БЕЛОУСОВ с докладом "Технологии сфокусированного ультразвука в медицине: состояние и перспективы развития";

— доктор технических наук, и.о. директора Института аналитического приборостроения РАН Анатолий ЕВСТРАПОВ с докладом "Приборы и комплексы для молекулярно-генетического анализа".